-

城市化的快速推进使得城市居民对绿地的需求日益增长。公园绿地除了改善城市空气质量,缓解热岛效应等生态功能外[1−4],也成为居民锻炼身体、休闲游憩和聚会交往等休闲活动的场所,对维持居民健康,提高生活品质和维护社会关系起到了关键性作用[5−6],对提升居民福祉和促进城市可持续发展具有重要意义[7−11]。

公园绿地的供需平衡与公平性是衡量城市宜居水平的重要指标。国外对于供需平衡的研究起步较早,倾向于不同社会群体(年龄、文化、财富、族裔等)的需求差异。LEE等[12]通过构建ASD模型研究公园的供需关系,发现可达性的时间成本与空间公平性成反比,即人口高需求与公园低供给加剧了空间差异。MOORE等[13]通过研究公园使用与人口特征之间的关系,提出政府应该在公园分配的过程中考虑人群需求的影响。ZHANG[14]基于计划行为理论展开研究,表明公园可达性、居民的主观偏好等对居民的行为有积极的影响。国内学者对于供需平衡的研究起步较晚,更倾向于探讨弱势群体(老年人、低收入人群、残疾人、外来务工者等)的需求差异。唐子来等[15−16]首次引入基尼系数和份额指数,对上海市城市公园的供需关系以及空间分布的公平性进行探讨。王春晓等[17]基于供需耦合协调理论,以深圳市龙华区为例,从“空间公平-社会公平-社会正义”3个维度构建高密度城市公园绿地供需空间匹配关系和协调发展程度的研究框架,探究弱势群体的绿地资源配置差异。SHEN等[18]基于弱势群体需求指数分析上海市中心城区城市公园空间分布和利用的供需关系,发现上海市城市公园的供给、需求以及利用存在冲突,失业群体与老年人对于公园的利用较差,而经济地位高的人群能够更好享有公园。

城市绿地率、城市绿化覆盖率和人均公共绿地面积是绿地评价的规定指标[19],能直观反映绿地的数量和空间分布。然而,这些指标缺乏考虑居民的实际需求,忽略了居民使用与公园绿地空间格局的关系,导致许多地方出现总量达标而局部供不应求或供过于求的现象。公园绿地的可达性是指从某一点到达公园绿地的过程中所克服的阻力大小,反映到达公园绿地的难易程度[20]。研究表明:公园绿地可达性与居民的幸福指数呈正相关[21−22]。在城市可利用绿地极度稀缺的情况下,现有绿地质量的提升和新增绿地空间分布的公平性与合理性成为重要论题[23−24]。当前,国内外研究中通常采用缓冲区分析法、最小邻近距离法、行进成本法、网络分析法、两步移动搜索法等度量可达性[25−33]。行进成本法和最小邻近距离法是从需求的角度对可达性进行研究;网络分析法和缓冲区分析法主要是从供给的角度来探讨可达性。两步移动搜索法在考虑供给地与需求地之间最小邻近距离的同时,充分考虑了供给地的供给面积以及需求地的需求人口,能更好体现供需关系。

因此,本研究采用两步移动搜索法,将可达性作为绿地供给指标,与不同群体需求相结合,探讨城市公园绿地空间布局的合理程度。回答如下问题:①不同群体视角下城市公园的供需关系是否平衡?②各类群体享有的空间公平性有何异同?以此来探讨不同群体对公园绿地的使用情况以及公园绿地的布局合理性,以期为福州市公园绿地的布局优化以及建设规划方案制定提供参考。

-

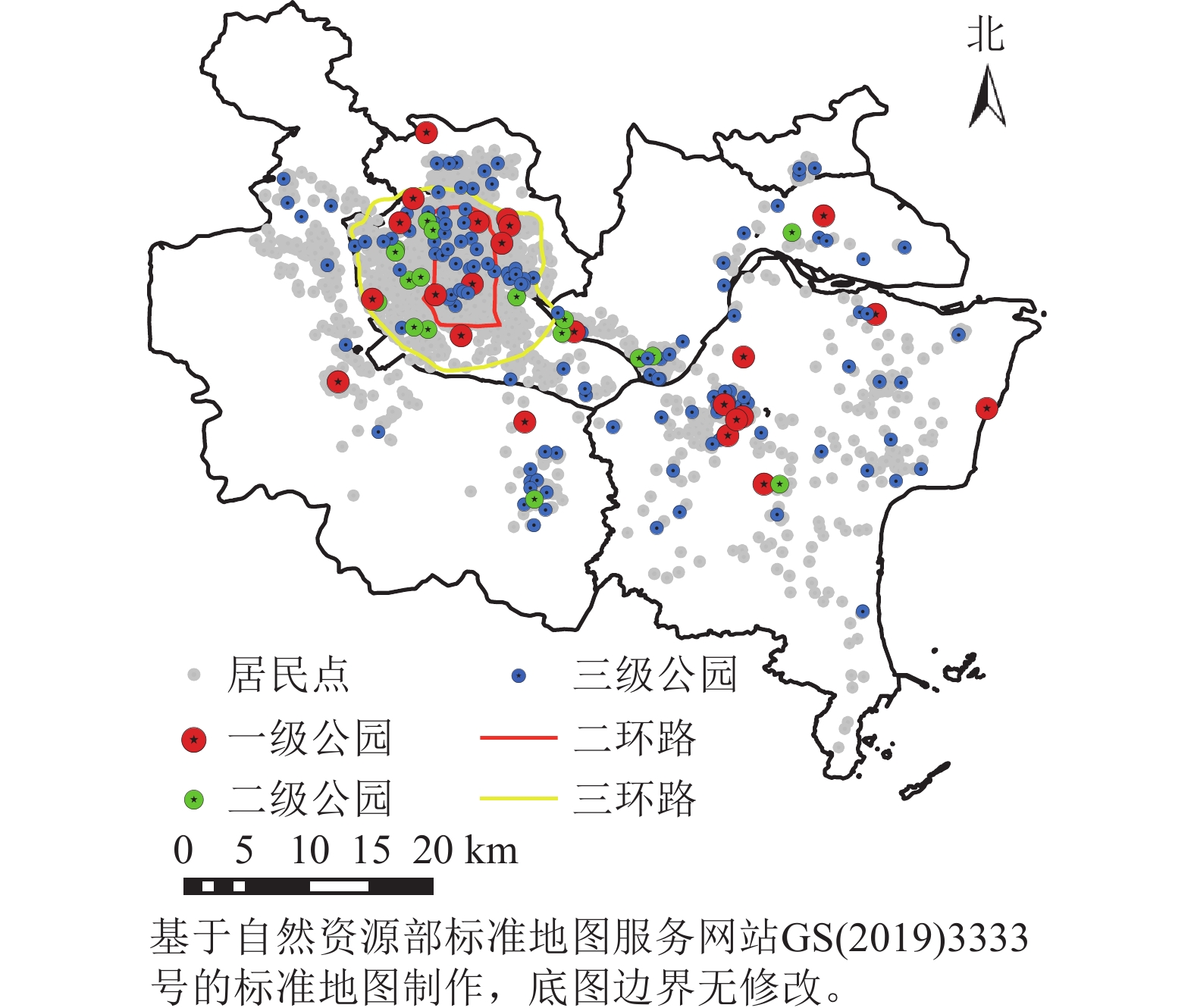

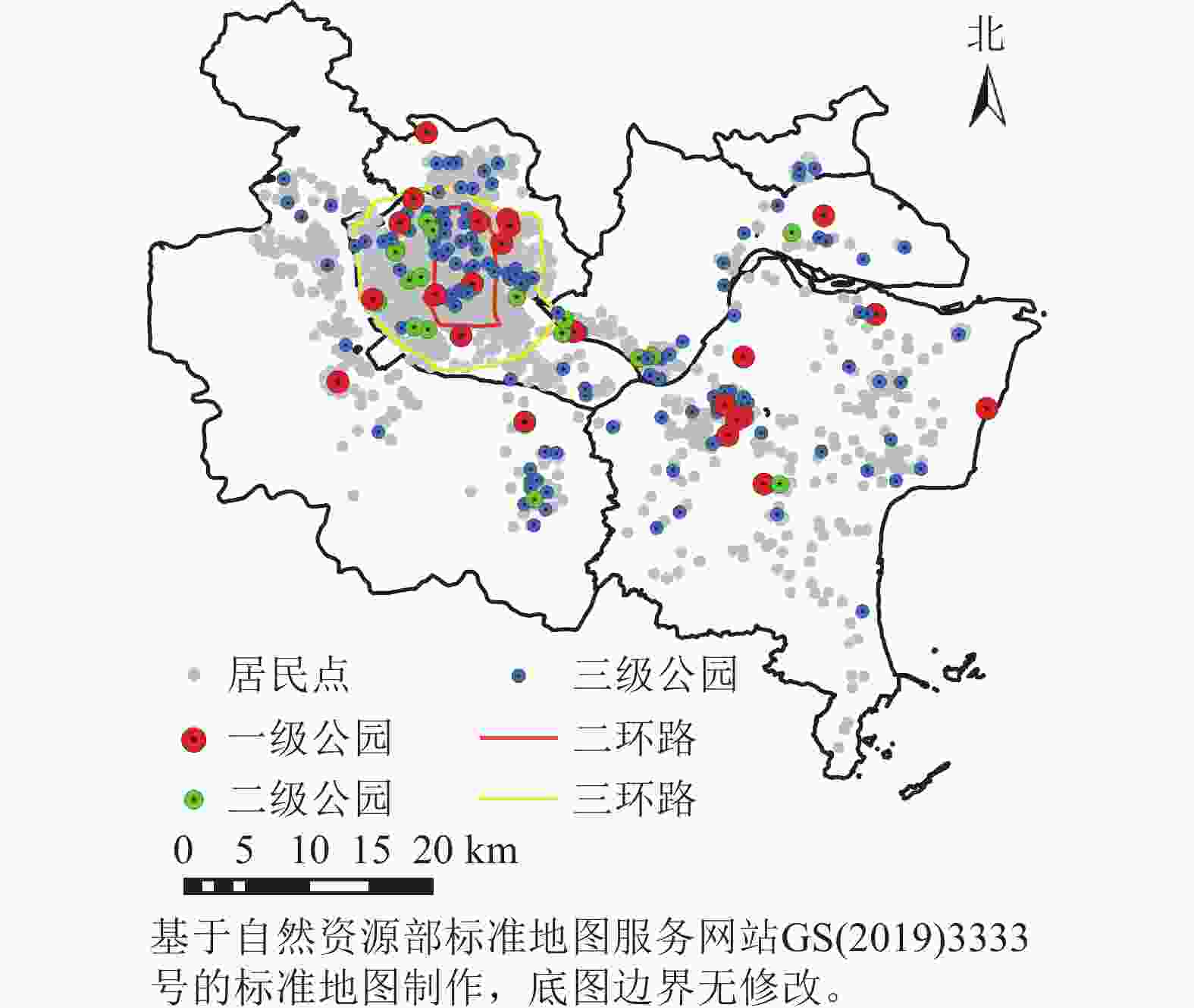

福州市位于福建省东部沿海,是东南沿海大通道重要的交通枢纽,区位条件优越,全市陆地总面积11 968 km2。近年来,福州市围绕森林城市建设,积极建设生态宜居城市,大力推进城乡绿化美化,拓展城市绿色空间。作为国家森林城市和全国绿化模范城市,福州市森林覆盖率达57.26%,居全国省会城市第2位,其中,建成区绿化覆盖率达44.93%。根据《福州市国土空间总体规划(2021—2035)》,福州市中心城区是福州市重点进行建设用地布局的范围,位于福州市的中东部,共计69个乡镇街道,面积为2 207 km2(图1)。

-

数据获取方式如下:①居住区数据。爬取安居客网站上福州市中心城区2020年8月在售房屋的名称、户数、经纬度等字段,导入ArcGIS结合高分辨率遥感影像图对数据进行空间校正,整理获得4 174个居住区样本。②公园绿地数据。爬取百度地图研究区内168个公园绿地的信息点(POI)数据,采集公园绿地名称及出入口位置坐标,根据百度百科、公园规划文件等收集整理各公园的实际面积,并通过遥感影像矢量化公园轮廓补充缺失的面积数据。根据园林绿化分级标准,将公园绿地分为:一级公园(面积≥100 hm2);二级公园(30 hm2≤面积<100 hm2);三级公园(面积≤30 hm2)(图1)。③乡镇街道人口数据。根据福州市统计局发布的《第七次全国人口普查公报》获得。

-

两步移动搜索法同时把需求地居民点和供给地公园绿地作为研究基础,以出行的最短距离为搜索半径,进行2次移动搜寻,对搜索半径内居民可以到达的公园绿地数量进行统计计算,数值越高可达性越好[34]。本研究假定所有人群步行获得的公园绿地都是相同的,所以在供给层面求可达性时不区分人群。具体计算步骤如下。

①以每个绿地供给点j为中心,搜索阈值d0范围内的所有居民需求点k,d0的取值是两步移动搜索法的关键,步行者出行的最大心理承受能力为30 min,以5 km·h−1为平均步行速度,30 min可以到达的距离为2.5 km,因此d0取2.5 km。对这些需求点k的人口数量利用高斯方程赋予权重计算后求和,得到公园绿地供给点j的需求人口数量,用该公园绿地供给点j的面积除以需求人口数量,得到供需比(Rj):

$$ {R}_{j}={{S} _{j}}\left/{{\displaystyle \sum _{k\in \left\{{d}_{kj}\leqslant {d}_{0}\right\}}G\left({d}_{kj},{d}_{0}\right){P}_{k}}}\right. 。 $$ (1) 式(1)中:$ {S} _{j} $为绿地规模,以公园绿地的面积来衡量;$ {P}_{k} $为公园绿地供给点j内居民需求点k的人口数量;$ {d}_{kj} $为居民点k与绿地j之间的距离;$ G\left({d}_{kj},{d}_{0}\right) $是考虑到空间衰减的函数,即高斯方程。计算公式为:

$$ G\left({d}_{kj},{d}_{0}\right)=\left\{\begin{array}{l}\dfrac{{{\rm{e}}}^{-\frac{1}{2}\times {\left(\frac{{d}_{kj}}{{d}_{0}}\right)}^{2}}-{{\rm{e}}}^{-\frac{1}{2}}}{1-{{\rm{e}}}^{-\frac{1}{2}}},\;{\rm{if}}\;{d}_{kj}\leqslant {d}_{0}\\ 0,\;{\rm{if}}\;{d}_{kj} > {d}_{0}\end{array}\right. 。 $$ (2) ②以居住区需求点i为中心,搜索d0为阈值范围内的所有绿地供给点l,将落在该值域范围内的绿地供给点l的供需比利用高斯方程进行权重赋值,最后对权重赋值加权后的供给比(Rl)进行加和,得到每个居住区i的公园绿地可达性($ {A}_{i}) $。

$$ {A}_{i}=\sum _{l\in \left\{{d}_{il}\leqslant {d}_{0}\right\}}G\left({d}_{il},{d}_{0}\right){R}_{l} 。 $$ (3) 式(3)中:Rl是居住区需求点i的阈值范围内公园绿地l的供给比;dil是居住区需求点i与公园绿地供给点j之间的距离;$ G\left({d}_{il},{d}_{0}\right) $是与上述公式相同的高斯函数;$ {A}_{i} $是居住区需求点i的公园绿地可达性指数,$ {A}_{i} $值越大,则可达性越好。

高斯两步移动搜索法获取的可达性值是每个特定居住区的点位值,归纳各街道包含的居住区可达性值,统计各街道的平均可达性,在此基础上利用自然分裂法将研究区69个乡镇街道划分为4个可达性水平等级,即可达性很差($ {A}_{i} $<2)、可达性较差(2≤$ {A}_{i} $<5)、可达性较好(5≤$ {A}_{i} $<10)和可达性很好($ {A}_{i}$≥10)。

-

社会群体需求指数(socially groups demand index, ISD)可以相对客观地体现各群体在共享城市公共服务和公共资源时存在的潜在差异。基于数据的可获取性与实验操作的可行性,选取第7次人口普查数据中的14岁以下少年儿童人口比例、15~59岁中青年人口比例、60岁以上老年人口比例、女性人口比例、男性人口比例和研究区内全体人口数量共6个社会特征变量,为消除量纲影响对其进行极差标准化处理,用于构建群体综合需求指数。

$$ {C}_{r}=\frac{{F}_{r}-{F}_{{\rm{min}}}}{{F}_{{\rm{max}}}-{F}_{{\rm{min}}}} 。 $$ (4) 式(4)中:Cr表示r街道某一类群体归一化处理值;Fr是r街道某一类人群的比例;Fmax和Fmin分别表示各街道内某一类人群数量的最大值和最小值。

对标准化后的平均数值求和,得到每个乡镇街道的群体需求指数。并将各乡镇街道划分为如下4个等级:很低需求(ISD<0.1)、较低需求(0.1≤ISD<0.3)、较高需求(0.3≤ISD<0.5)和很高需求(ISD≥0.5)。

-

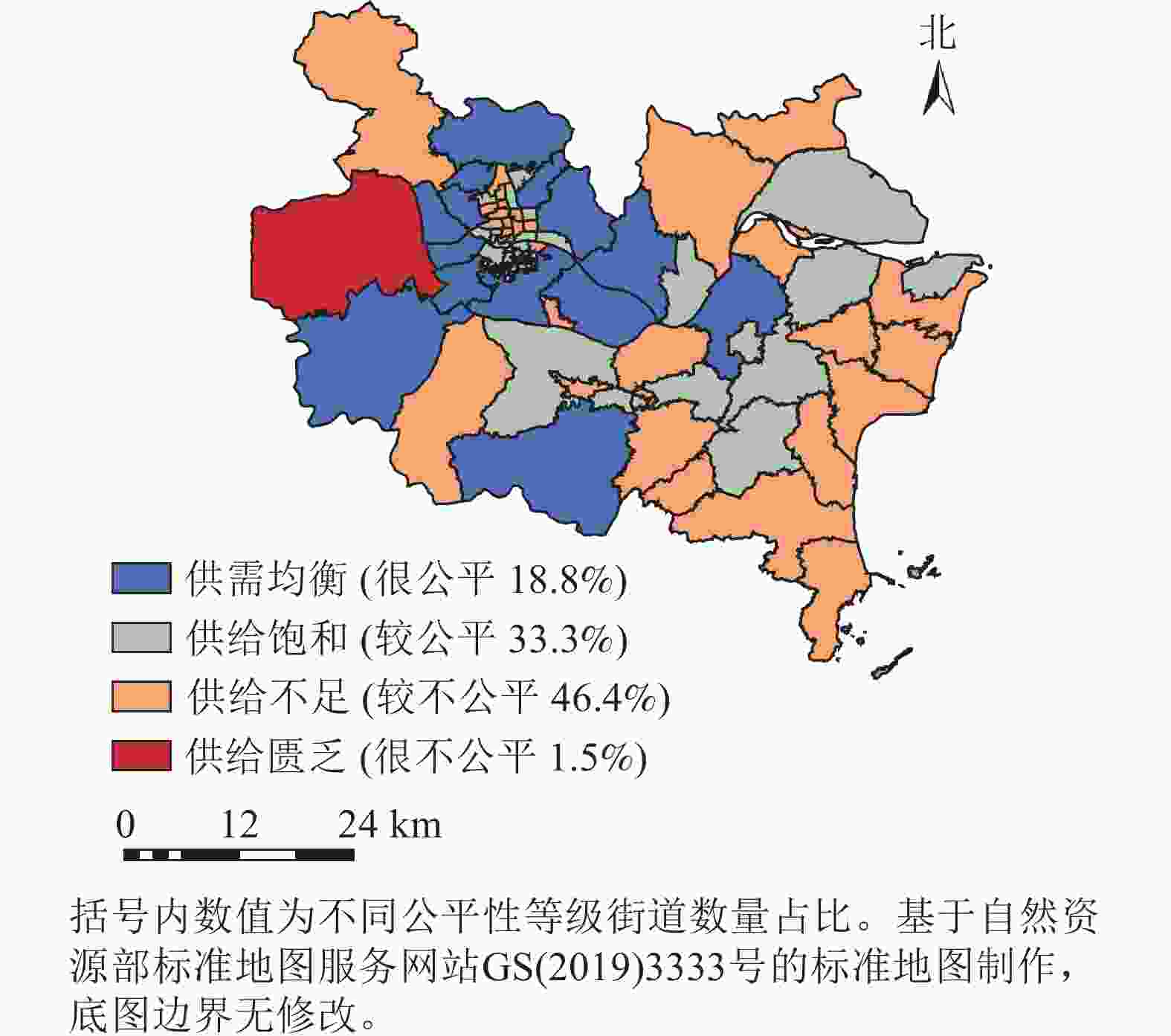

基于可达性分级结果与各群体需求指数,将研究区各街道划分为4类:①ISD≥0.3且$ {A}_{i} $≥5,为高需求高可达性区域;②ISD<0.3且$ {A}_{i} $≥5,为低需求高可达性区域;③ISD<0.3且$ {A}_{i} $<5,为低需求低可达性区域;④ISD≥0.3且$ {A}_{i} $<5,为高需求低可达性区域。为进一步衡量公园绿地分布的公平性,根据如下假设建立供需指数与空间公平性的关系:①高需求高可达性区域能够很好实现供给与需求之间的平衡,达到供需均衡,在公平性上表现为很公平;②低需求高可达性区域能较好实现供给与需求之间的平衡,但仍是供给大于需求的供给饱和状态,表现为较公平;③低需求低可达性区域需求量低,但由于供给太低未能实现供给与需求之间的平衡,供给不足表现为较不公平;④高需求低可达性区域供给量远低于需求量,供给匮乏表现为很不公平。

-

儿童、老人、女性等群体对公园的使用更频繁[35]。采用公平绩效指数衡量3类重点群体对应的公园绿地可达性水平与研究区整体平均水平之间的差距[36],分析公园绿地的可达性水平对各类群体的公平性。计算公式为:

$$ s=\left(\frac{\displaystyle \sum _{r=1}^{n}{B}_{r}\times {X}_{r}}{\displaystyle \sum _{r=1}^{n}{B}_{r}\times {P}_{r}}\right)/P 。 $$ (5) 式(5)中:s为公平绩效指数;Br是r街道公园绿地可达性的平均水平,Xr为r街道的某类群体的人口数;Pr为r街道的常住人口数;P为研究区内某类群体占常住人口的比例;n为街道数量。

s=1为参考基准值,表示研究区整体平均水平。当公平绩效指数s>1时,表示该类群体获得的公园绿地可达性水平超过研究区的平均水平,s<1则表示该类群体获得的公园绿地可达性水平低于平均水平。

-

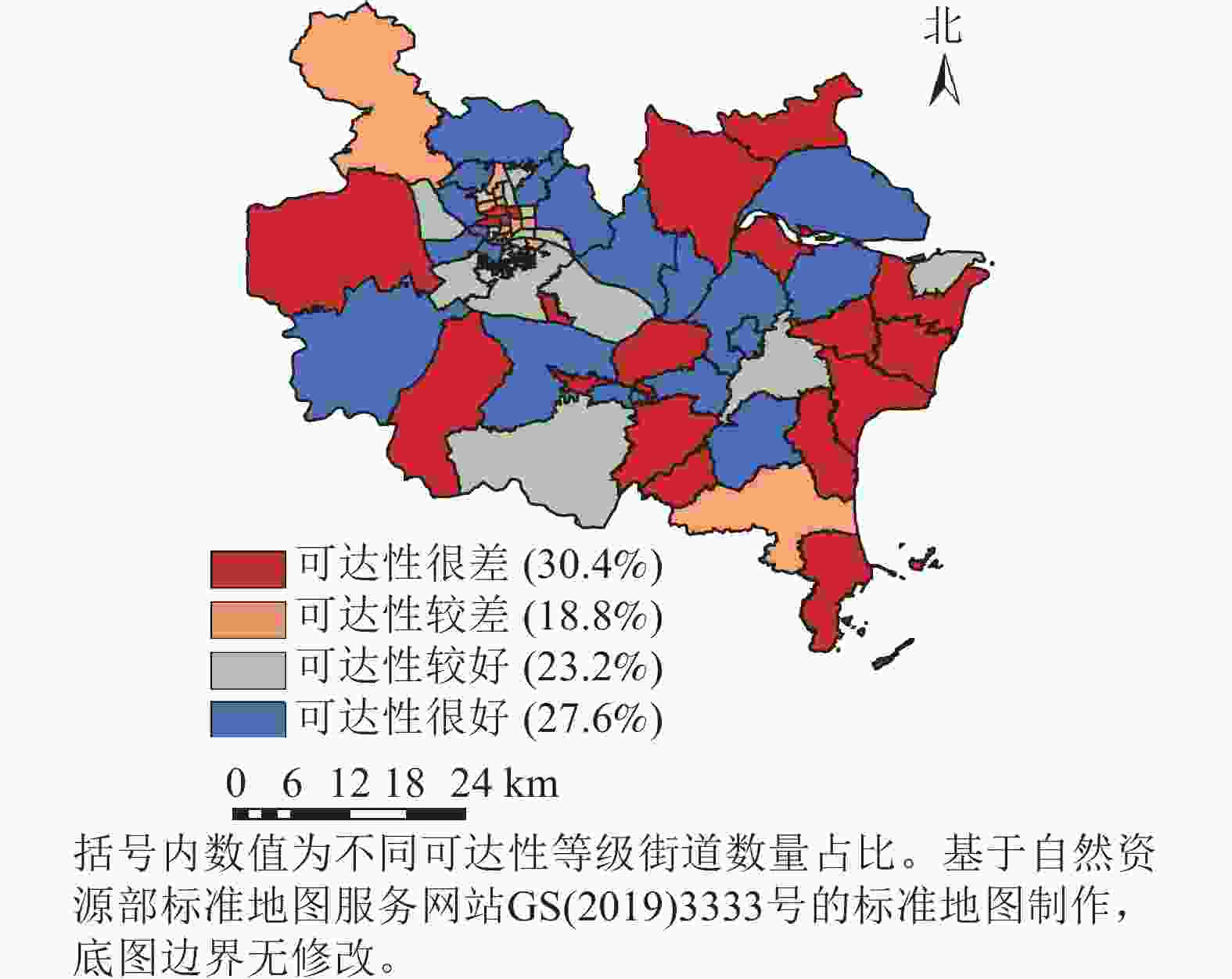

如图2所示:可达性差的乡镇街道占比49.2%,可达性好的乡镇街道占比50.8%,两者分布较均匀。从整体空间分布来看,可达性好的区域成片分布于研究区中部,可达性差的区域零散分布在研究区四周及福州市中心二环内,可达性的整体布局从二环向四周呈低可达性—高可达性—低可达性的空间格局。

-

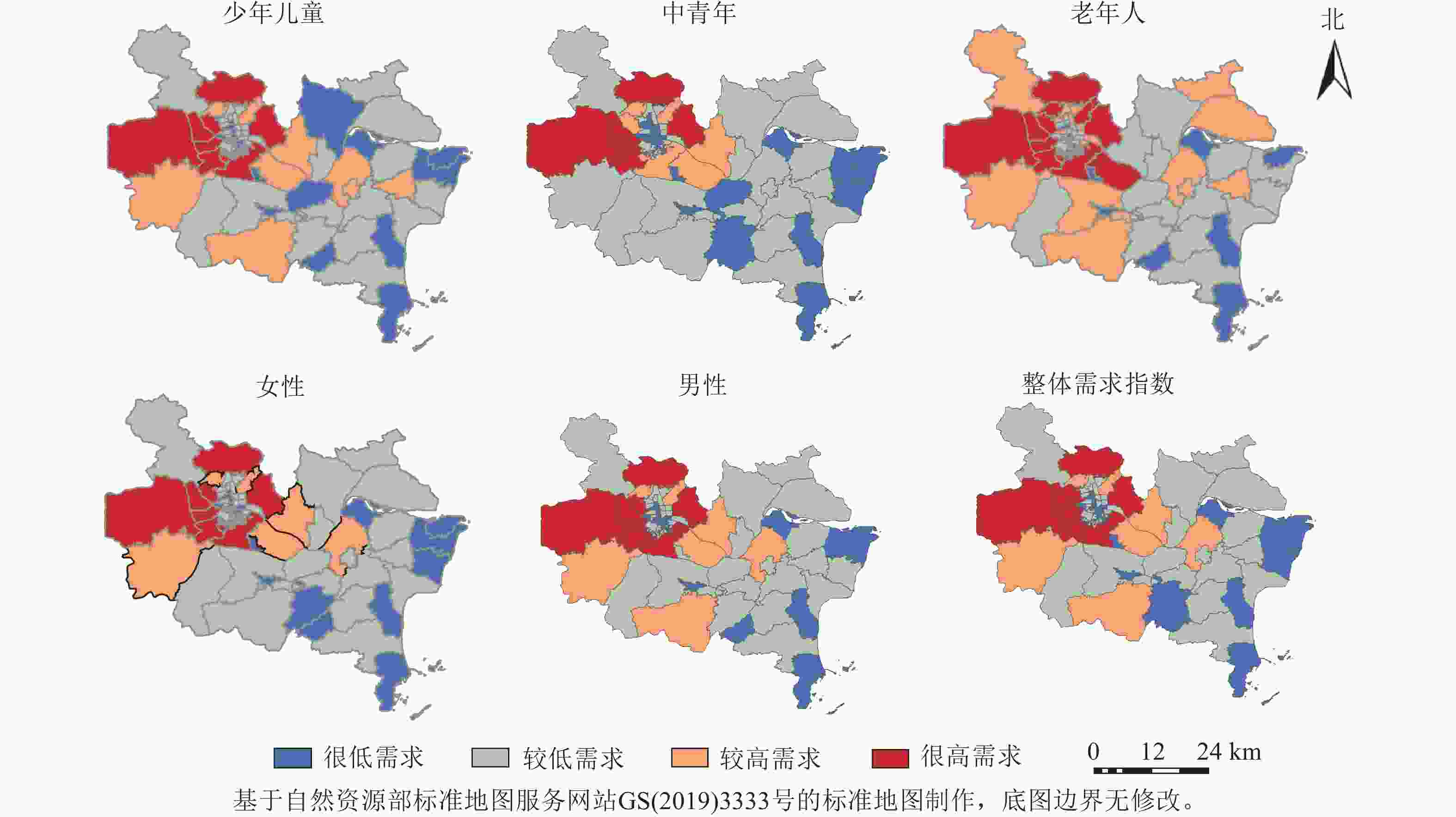

由图3可知:少年儿童、女性和男性群体的很高需求街道完全一致,7个街道集中分布在研究区西北部。中青年群体的高需求街道在5类群体中最少,成片分布在研究区西北部、二环外。老年人群体的高需求街道在5类群体中占比最高,为39.1%,成片分布在研究区西部以及零散分布在东北部。可见,5类群体中,老年人对公园绿地的需求度最高,而中青年的需求度相对较低。

如表1所示:需求高的乡镇街道占比为20.2%,需求低的乡镇街道占比为79.8%,表明研究区内的总体需求度不高,但仍有少部分乡镇街道需求迫切。其中,具有很高需求的乡镇街道占比为10.1%,包括仓山区的建新镇、金山街道和盖山镇,晋安区的鼓山镇和新店镇,闽侯县的上街镇以及鼓楼区的洪山镇,均分布在研究区西北部、二环外。据第七次人口普查数据可知:这7个区域是研究区内人口最多的7个街道,由于人口基数大导致需求量增加。

表 1 整体需求指数分类

Table 1. Classification of overall demand index

群体需求指数(ISD)分类 街道数

量/个占街道总量

比例/%低需求和高

需求占比/%群体需求指数(ISD)分类 街道数

量/个占街道总量

比例/%低需求和高

需求占比/%很低需求(ISD<0.1) 21 30.5 79.8 较高需求(0.3≤ISD<0.5) 7 10.1 20.2 较低需求(0.1≤ISD<0.3) 34 49.3 很高需求(ISD≥0.5) 7 10.1 -

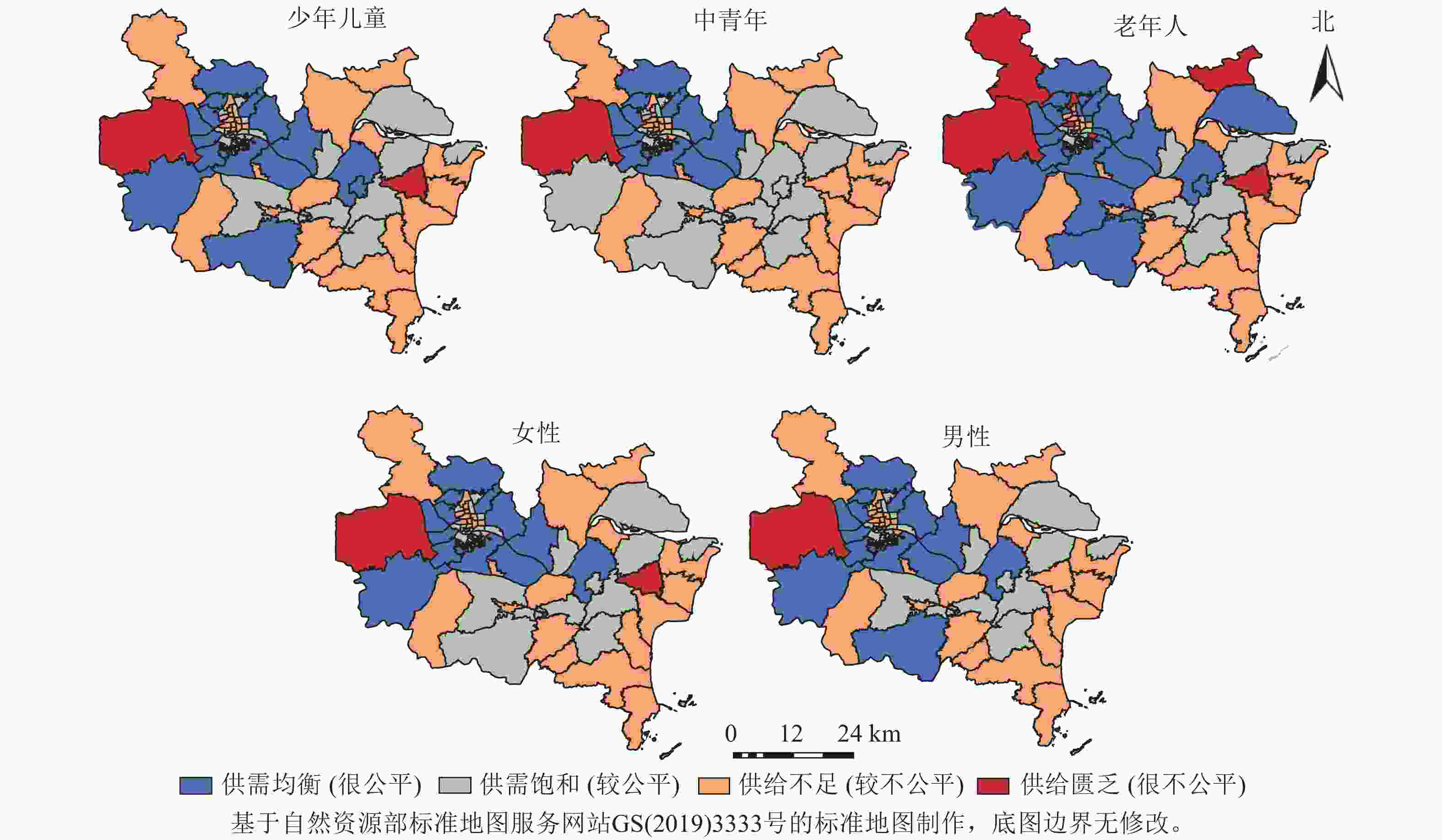

从不同群体供需关系看,供需均衡(很公平)的街道老年人最多,涵盖23个街道;少年儿童次之,有15个街道;中青年最少,仅有10个街道。女性和男性供需关系均衡的街道数量相同,均为13个。供给匮乏(很不公平)的街道老年人较多,占总街道数的10.2%,零散分布在研究区西北部和东北部;少年儿童和女性群体均为2个,分别为位于研究区西部的上街镇和位于东部的金峰镇;中青年和男性群体仅1个,位于研究区西部的上街镇(图4)。

从整体供需关系看,供需均衡(很公平)的街道数量共13个,占研究区总街道数量的18.8%,集中分布在研究区中西部。33.3%的街道为供给饱和状态(较公平),分布在研究区中东部与二环边缘。供给不足(较不公平)的街道数量最多,占比高达46.4%,分布较为零散,小部分成片式分布在二环中心与研究区东部。供给匮乏(很不公平)的乡镇街道仅闽侯县上街镇。闽侯县人口超过98万,其中上街镇达30多万,约占全县人口数量的1/3,公园需求量极大,但公园数量较少,高需求而低可达性,造成供给匮乏。而潭头镇、古槐镇和琅岐镇等街道的需求较低,却拥有极高的公园绿地可达性水平,导致供给饱和(图5)。

图 5 福州市中心城区公园绿地公平性等级分布示意图

Figure 5. Equity grades distribution of public park in the urban center of Fuzhou

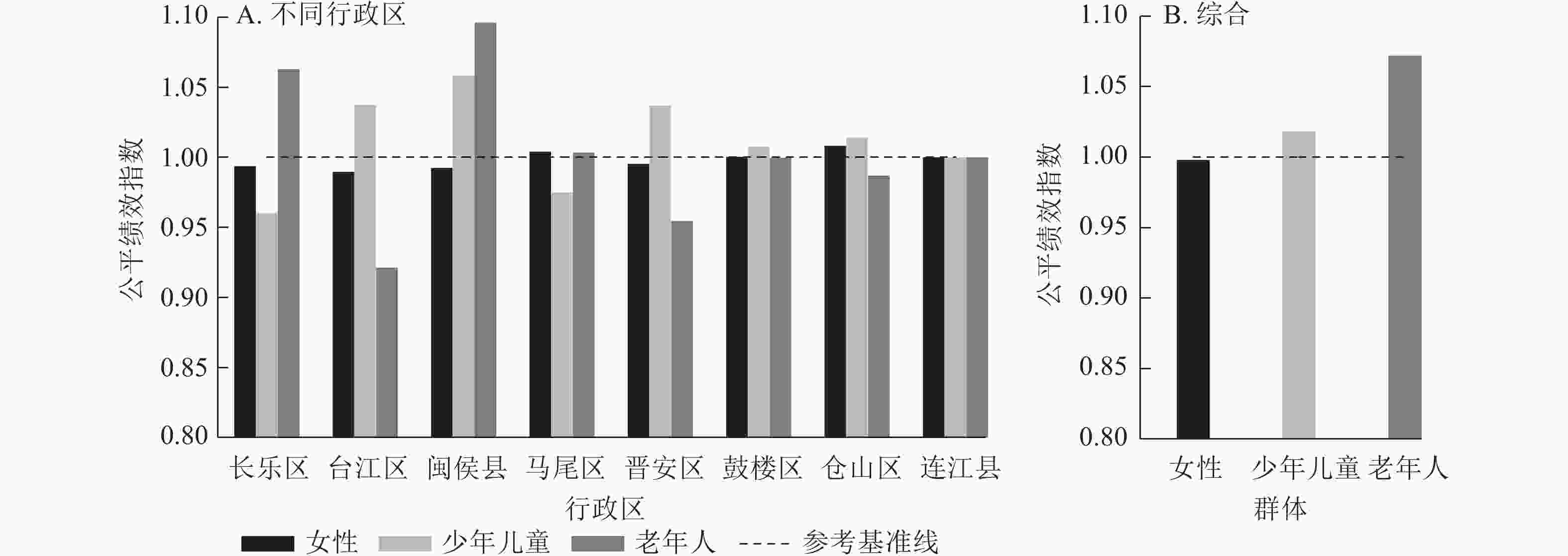

从不同群体公平绩效指数看,女性、儿童、老人对公园的使用更频繁,公园绿地设施需求更高。采用公平绩效指数来衡量公园绿地的可达性水平对3类重点人群的公平性。如图6A所示:女性公平绩效评价结果在不同行政区内较为稳定,均接近于1,其中在长乐区、台江区、闽侯县和晋安区中,女性群体享有公园绿地的可达性均低于平均水平。相较于女性群体,少年儿童的公平绩效指数略有参差,且仅长乐区与马尾区的公园绿地可达性低于平均水平。老年人的公平绩效指数在不同行政区差异最大,鼓楼区、台江区、晋安区和仓山区内,老年人群体享有公园绿地的可达性均未达到研究区平均水平,闽侯县的指数最高,表明老年人在闽侯县能更便捷到达公园绿地。

如图6B所示:女性群体的需求指数为0.998,低于研究区的平均水平,表明公园绿地的可达性并没有向女性群体倾斜。少年儿童群体的公园绿地公平绩效指数为1.018,老年人群体的公园绿地公平绩效指数为1.072,少年儿童和老年人享有公园绿地的可达性在平均水平之上,表明公园绿地可达性在这2个群体中相对公平。

-

公园绿地可达性与居民需求的差异必然会导致供需失衡。本研究表明:二环内中心带多为供给不足区域,虽然二环内需求不高,但多为可达性很差和较差的街道,其原因在于二环内属于福州最繁华的市中心,土地紧张、交通紧凑,缺乏大片的土地来建设大型公园,可获得的公园绿地数量虽多但以小规模绿地为主,服务功能较为单一,在考虑居住人口密度的情况下,整体上供需状况并不理想。二环外三环内区域供需相对平衡,虽然该区域人口密度高,但可达性的空间格局与福州国家森林公园、旗山国家森林公园、牛岗山公园等大型公园绿地在空间分布上具有一致性,区域内可获得大规模公园绿地,服务功能相对多样,形成一定的服务面积,因此该范围内处于供需均衡状态。在三环外,闽侯县的上街镇是全研究区内唯一的供给匮乏区域,供需关系最为失衡,这是由于闽侯县人口分布不均所致。闽侯县人口数量多,公园需求量极大,但该区域内公园数量较少,且缺乏大型公园。高人口密度的需求导致供需状况不理想,供给匮乏严重。三环外,供需失衡区域除了供给匮乏还存在供给不足区域,大部分零散分布在边缘地带,研究区东部存在成片式供给不足,严重缺乏绿地服务是造成该范围内供需失衡的主要原因,如金峰镇、漳港街道,人口分布相对集中,但街道及周边区域公园绿地少且面积小,存在大面积的供给缺口;又如文武砂镇、江田镇和松下镇等,虽然人口分布相对分散,但区域内几乎没有公园绿地,居民需求得不到满足,造成整体供不应求。

公园绿地可达性差异大与公园绿地供需不平衡是导致福州市中心城区公园绿地公平性空间失衡的主要原因。绿地可达性是一个多因素相互作用的指标,可达性的高低不仅取决于公园绿地的供给状况,还与人口的需求相关,供需平衡才能达到较高的绿地可达性与公平性水平。在满足居民最短出行时间需求的同时,还应当考虑不同群体对公园绿地需求使用的行为习惯。少年儿童、老年人等群体的整体力量相对薄弱,享受公共服务设施和公共资源的基本权利较难得到保障。从评价结果来看,许多乡镇街道的公园绿地数量有限,不能满足居民的需求,正因为资源的有限,更加需要注意分配的公平性。在瀛洲街道、温泉街道和鼓西街道等环境较好的区域,由于房价较高,人口密度相对较低,这部分人群占据着公园绿地服务水平相对较高地段,形成低需求高可达性的较不公平局面,这与SHEN等[18]的研究结果一致;而上街镇与金峰镇等弱势群体需求量较大的乡镇街道内,部分人口密集的居住小区则还处于公园绿地服务盲区,无法公平地享受到基本的公园绿地资源,存在高需求低可达性的严重不公平现象。在未来的规划中,供给不足与供给匮乏的区域应作为需要重点关注和改善优化的对象。

综上所述,结合福州市实际建设需求,提出如下规划建设与管理建议:①适度规划、建设城市公园,以提高各区域城市公园供给量。但考虑到很多区域建设程度较高,在空间上要新增设大型公园通常是很困难的,建议采用城市微更新以及碎片化改建,即通过增加中心城区廊道绿地、片状绿地、小微绿地、垂直绿化等改变城市绿地质与量的空间布局。②提升现有公园可达性,扩大公园服务面积,重点提升周边交通环境,提升福州市公共交通枢纽站到达各公园绿地的公共交通便捷度,增加此类景点附近的交通用地,突出其公共交通高可达性优势,尤其是在晋安区与仓山区,老年人口基数大(研究区内晋安区与仓山区的老年人口数量为马尾区的4倍、闽侯县与台江区的2倍),公平绩效指数低,可适当通过增加公交站点与地铁接驳车,完善交通体系,从而提高弱势群体到达大型高质量公园的便捷程度。除了公共交通和步行,亲子出行偏向于汽车模式,公园附近停车难问题突出,存在停车位供需矛盾突出、供给结构不合理现象。可通过建设立体停车场,一定程度上缓解公园附近停车难问题,改善城市绿地空间的可达性和人群公平性,以实现城市绿地全区域公平的有效路径。③结合国土空间规划,设置公园绿地用地弹性空间,避免城市公园被蚕食、缩减。对于各类型城市公园,建议出台相关政策办法,加强监督管理,确保合理规划、有效建设。同时,可考虑设立奖励措施来增加城市公园绿地储备,如减免税款、捆绑销售等[37]。

受数据等因素制约,本研究也存在一定不足:①对群体需求的分析应通过对群体的主观需求和行为特征进行调查,才能更精准地反映各类群体的真实需求,但由于数据的可获取性与实验操作的可行性较低,对行为特征的研究更多集中在单个或少量研究对象[38−39]。然而,由于本研究涉及研究区全域168个公园,数量较大,对大区域进行问卷与实地调查存在时间和工作量上的局限性。本研究以不同群体的数量表征需求,在一定程度上忽略了对居民真实主观因素的考虑,导致评估结果的准确性受到一定程度的影响;但是在较大尺度上亦可表征区域范围内人群的总体需求,这也是目前区域尺度研究中常用的方法之一[40]。②由于各居住区数据获取受限,未能区分各居住区不同人群的数量。在可达性计算方面没有对不同人群进行区分,默认所有人群相同时间内步行获得的公园绿地都是相同的,忽略了不同人群步行速度的差异,因此分析结果可能与实际情况存在一定误差。未来,在收集数据更加精确的前提下,可结合社交媒体数据与居民主观调查,探索公园绿地的供需匹配关系在森林城市或生态城市建设中的价值实现路径。

-

福州中心城区可达性好与差的街道占比相同,可达性的整体布局从二环向四周呈现低可达性—高可达性—低可达性的空间格局。在供需方面,供给不足表现为较不公平的街道数量最多,说明整体上公园绿地对于各类群体的供给并不充足,大部分街道的公园绿地达不到群体的需求量。女性的公平绩效指数低于研究区内常住人口的平均水平,少年儿童和老年人略高于平均水平。虽然老年人的整体水平高于平均水平,但是老年人在台江区和晋安区的公平绩效指数为全域最低,说明只是局部的高公平性拉高了全体水平,并没有达到真正的全区域公平性。

Supply and demand relationship and its spatial heterogeneity of urban parks in downtown area of Fuzhou

-

摘要:

目的 探讨公园绿地的供需关系以及布局合理性,为福州市公园绿地的布局优化以及建设规划方案的制定提供参考。 方法 以福州市中心城区为例,采用两步移动搜索法,通过可达性量化公园绿地的供给,结合各群体需求,分析不同群体视角下公园绿地供给和需求空间关系与布局公平性特征。 结果 ①福州中心城区约51.0%的乡镇街道可达性好,可达性的整体布局从二环内向四周呈现低可达性—高可达性—低可达性的空间格局。②供给不足表现为较不公平的街道数量最多,占比为46.4%,供给匮乏呈现很不公平的乡镇街道占比为1.5%,47.9%乡镇街道的公园绿地供给达不到各群体的需求量。③女性的公平绩效指数略低于研究区内常住人口的平均水平;少年儿童和老年人的总体公平绩效指数则高于平均水平,但各行政单元内公平指数浮动较大。 结论 供给不足表现为较不公平的街道数量最多,说明整体上公园绿地对各类群体的供给并不充足,大部分街道的公园绿地达不到群体的需求量,并没有达到真正的全区域公平性。在未来的规划中,供给不足与供给匮乏的区域应作为需要重点关注和改善优化的对象,以实现公园使用的全区域公平。图6表1参40 Abstract:Objective This study, with an investigation of the supply and demand relationship and layout rationality of park green space, is aimed to provide reference for the optimization of park green space layout and the formulation of construction planning schemes in Fuzhou City. Method With the downtown area of Fuzhou taken as an example, the two-step floating catchment area method was employed to analyze the accessibility so as to quantify the supply of park green space while the needs of vulnerable groups are considered when exploring the supply-demand relationship and layout fairness of park green space from the perspective of vulnerable groups. Result (1) Approximately 51.0% of the township streets had good accessibility, and the overall layout of accessibility displays a spatial pattern of low accessibility−high accessibility−low accessibility from the second ring to the surrounding areas. (2) The number of streets with relatively unfair supply was the largest, accounting for 46.4%, the proportion of township streets with very unfair supply shortage reached 1.5% and the supply of park green space for 47.9% of township streets has failed to meet the demand of various groups. (3) The fair performance index of women was slightly lower than the average level of the total permanent population in the study area, the overall equity performance index of children and the elderly was above the average, but the equity index in each administrative unit was featured with great fluctuation. Conclusion The lack of supply is manifested by the highest number of unfair streets, indicating that the overall supply of park green space for various groups is not sufficient. Most streets’ park green space cannot meet the demand of the group and fails to achieve true regional fairness. In the future planning, focus should be laid on the improvement of the areas with insufficient supply, so as to realize the general regional fairness in the use of the park. [Ch, 6 fig. 1 tab. 40 ref.] -

表 1 整体需求指数分类

Table 1. Classification of overall demand index

群体需求指数(ISD)分类 街道数

量/个占街道总量

比例/%低需求和高

需求占比/%群体需求指数(ISD)分类 街道数

量/个占街道总量

比例/%低需求和高

需求占比/%很低需求(ISD<0.1) 21 30.5 79.8 较高需求(0.3≤ISD<0.5) 7 10.1 20.2 较低需求(0.1≤ISD<0.3) 34 49.3 很高需求(ISD≥0.5) 7 10.1 -

[1] SARKAR C, WEBSTER C, GALLACHER J. Residential greenness and prevalence of major depressive disorders: a cross-sectional, observational, associational study of 94 879 adult UK Biobank participants [J]. The Lancet Planetary Health, 2018, 2(4): e162 − e173. [2] 毛齐正, 罗上华, 马克明, 等. 城市绿地生态评价研究进展[J]. 生态学报, 2012, 32(17): 5589 − 5600. MAO Qizheng, LUO Shanghua, MA Keming, et al. Research advances in ecological assessment of urban greenspace [J]. Acta Ecologica Sinica, 2012, 32(17): 5589 − 5600. [3] AKPINAR A. Urban green spaces for children: a cross-sectional study of associations with distance, physical activity, screen time, general health, and overweight [J]. Urban Forestry &Urban Greening, 2017, 25: 66 − 73. [4] EKKEL E D, VRIES S D. Nearby green space and human health: evaluating accessibility metrics [J]. Landscape and Urban Planning, 2017, 157: 214 − 220. [5] COUTTS C. Greenway accessibility and physical-activity behavior [J]. Environment and Planning B:Planning and Design, 2008, 35(3): 552 − 563. [6] SUGIYAMA T, LESLIE E, GILES-CORTI B, et al. Associations of neighbourhood greenness with physical and mental health: do walking, social coherence and local social interaction explain the relationships? [J/OL]. Journal of Epidemiology & Community Health, 2008, 62(5): e9[2023-02-20]. doi:10.1136/jech.2007.064287. [7] WOLCH J, WILSON J P, FEHRENBACH J. Parks and park funding in Los Angeles: an equity-mapping analysis [J]. Urban Geography, 2005, 26(1): 4 − 35. [8] WU Jianguo. Landscape sustainability science: ecosystem services and human well-being in changing landscapes [J]. Landscape Ecology, 2013, 28(6): 999 − 1023. [9] WU Jianguo. Urban ecology and sustainability: the state-of-the-science and future directions [J]. Landscape and Urban Planning, 2014, 125: 209 − 221. [10] 刘艳芬, 余坤勇, 赵秋月, 等. 基于服务能力的福州主城区城市公园布局分析[J]. 浙江农林大学学报, 2021, 38(2): 387 − 395. LIU Yanfen, YU Kunyong, ZHAO Qiuyue, et al. Urban park layout in the main urban area of Fuzhou in the light of serviceability [J]. Journal of Zhejiang A&F University, 2021, 38(2): 387 − 395. [11] WU Jianguo, XIANG Weining, ZHAO Jingzhu. Urban ecology in China: historical developments and future directions [J]. Landscape and Urban Planning, 2014, 125: 222 − 233. [12] LEE G, HONG I. Measuring spatial accessibility in the context of spatial disparity between demand and supply of urban park service [J]. Landscape and Urban Planning, 2013, 119: 85 − 90. [13] MOORE S, GAUVIN L, DANIEL M, et al. Associations among park use, age, social participation, and neighborhood age composition in Montreal [J]. Leisure Sciences, 2010, 32(4): 318 − 336. [14] ZHANG Jingyuan. Demand for parks and perceived accessibility as key determinants of urban park use behavior [J/OL]. Urban Forestry & Urban Greening, 2019, 44: 126420[2023-02-20]. doi: 10.1016/j.ufug.2019.126420. [15] 唐子来, 顾姝. 再议上海市中心城区公共绿地分布的社会绩效评价: 从社会公平到社会正义[J]. 城市规划学刊, 2016(1): 15 − 21. TANG Zilai, GU Shu. An evaluation of social performance in the distribution of urban parks in the central city of Shanghai: from social equity to social justice [J]. Urban Planning Forum, 2016(1): 15 − 21. [16] 唐子来, 顾姝. 上海市中心城区公共绿地分布的社会绩效评价: 从地域公平到社会公平[J]. 城市规划学刊, 2015(2): 48 − 56. TANG Zilai, GU Shu. An evaluation of social performance in the distribution of urban parks in the central city of Shanghai: from spacial equity to social equity [J]. Urban Planning Forum, 2015(2): 48 − 56. [17] 王春晓, 黄舒语, 邓孟婷, 等. 供需耦合协调视角下高密度城市公园绿地公平性研究——以深圳龙华区为例[J]. 中国园林, 2023, 39(1): 79 − 84. WANG Chunxiao, HUANG Shuyu, DENG Mengting, et al. Research on equity of park green spaces in highdensity cities from the perspective of supplydemand coupling coordination: a case study of Longhua District, Shenzhen [J]. Chinese Landscape Architecture, 2023, 39(1): 79 − 84. [18] SHEN Yanan, SUN Fengyun, CHE Yue. Public green spaces and human wellbeing: mapping the spatial inequity and mismatching status of public green space in the central city of Shanghai [J]. Urban Forestry &Urban Greening, 2017, 27: 59 − 68. [19] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 城市绿地规划标准: GB/T 51346—2019[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2019. Ministry of Housing and Urban-Rural Development of the People’s Republic of China. Standard for Planning of Urban Green Space: GB/T 51346–2019[S]. Beijing: China Architecture and Building Press, 2019. [20] TALEN E, ANSELIN L. Assessing spatial equity: an evaluation of measures of accessibility to pubic playground [J]. Environment and Planning A:Economy and Space, 1998, 30(4): 595 − 613. [21] 康雷, 张文忠, 党云晓, 等. 北京低收入社区居民社会公平感知的影响因素研究: 基于空间公平视角[J]. 世界地理研究, 2022, 31(1): 201 − 213. KANG Lei, ZHANG Wenzhong, DANG Yunxiao, et al. Research on influencing factors of residents’ perception of social equity in low-income communities in Beijing: based on spatial equity perspective [J]. World Regional Studies, 2022, 31(1): 201 − 213. [22] 张婧远, 陈培育. 面向城市公园的感知可达性研究进展述评与人本规划思潮下的应用启示[J]. 国际城市规划, 2021, 36(5): 96 − 103. ZHANG Jingyuan, CHEN Peiyu. Reviewing the research development of perceived accessibility to urban parks and its application inspirations in the trend of human-oriented planning [J]. Urban Planning International, 2021, 36(5): 96 − 103. [23] 尹海伟, 孔繁花, 宗跃光. 城市绿地可达性与公平性评价[J]. 生态学报, 2008, 28(7): 3375 − 3383. YIN Haiwei, KONG Fanhua, ZONG Yueguang. Accessibility and equity assessment on urban green space [J]. Acta Ecologica Sinica, 2008, 28(7): 3375 − 3383. [24] 宋秀华. 城市公园绿地社会服务功能评价研究——以泰安市为例[D]. 泰安: 山东农业大学, 2011: 27 − 84. SONG Xiuhua. Evaluation Research on the Social Service Function of Urban Park: Take Tai’an City as an Example[D]. Tai’an: Shandong Agricultural University, 2011: 27 − 84. [25] 王敏, 朱安娜, 汪洁琼, 等. 基于社会公平正义的城市公园绿地空间配置供需关系——以上海徐汇区为例[J]. 生态学报, 2019, 39(19): 7035 − 7046. WANG Ming, ZHU Anna, WANG Jieqiong, et al. Supply and demand analysis of urban park distribution based on social equity and justice: a case study of Xuhui District, Shanghai [J]. Acta Ecologica Sinica, 2019, 39(19): 7035 − 7046. [26] 杨文越, 李昕, 陈慧灵, 等. 基于多出行模式两步移动搜索法的广州多尺度绿地可达性与公平性研究[J]. 生态学报, 2021, 41(15): 6064 − 6074. YANG Wenyue, LI Xin, CHEN Huiling, et al. Multi-scale accessibility of green spaces and its equity in Guangzhou based on multi-mode two-step floating catchment area method (M2SFCA) [J]. Acta Ecologica Sinica, 2021, 41(15): 6064 − 6074. [27] 金荷仙, 何格, 黄琴诗. 社会公平视角下的杭州城市公园绿地可达性研究[J]. 西北林学院学报, 2022, 37(3): 261 − 267. JIN Hexian, HE Ge, HUANG Qinshi. Research on the accessibility of urban green space through environmental justice view: a case study of Hangzhou, China [J]. Journal of Northwest Forestry University, 2022, 37(3): 261 − 267. [28] 任家怿, 王云. 基于改进两步移动搜索法的上海市黄浦区公园绿地空间可达性分析[J]. 地理科学进展, 2021, 40(5): 774 − 783. REN Jiayi, WANG Yun. Spatial accessibility of park green space in Huangpu District of Shanghai based on modified two-step floating catchment area method [J]. Progress in Geography, 2021, 40(5): 774 − 783. [29] LI Zhiming, FAN Zhengxi, SONG Yan, et al. Assessing equity in park accessibility using a travel behavior-based G2SFCA method in Nanjing, China [J/OL]. Journal of Transport Geography, 2021, 96: 103179[2023-02-20]. doi: 10.1016/j.jtrangeo.2021.103179. [30] 陈蕾, 段渊古. 基于网络分析法的宝鸡城市公园可达性研究[J]. 西北林学院学报, 2021, 36(1): 250 − 256. CHEN Lei, DUAN Yuangu. Accessibility of urban park in Baoji City based on network analysis [J]. Journal of Northwest Forestry University, 2021, 36(1): 250 − 256. [31] 上官莎逸, 刘健, 余坤勇, 等. 福州城市公园绿地可达性影响因素[J]. 福建农林大学学报(自然科学版), 2018, 47(4): 494 − 502. SHANGGUAN Shayi, LIU Jian, YU Kunyong, et al. Factors affecting accessibility of urban park green space in Fuzhou [J]. Journal of Fujian Agriculture and Forestry University (Natural Science Edition), 2018, 47(4): 494 − 502. [32] 李小马, 刘常富. 基于网络分析的沈阳城市公园可达性和服务[J]. 生态学报, 2009, 29(3): 1554 − 1562. LI Xiaoma, LIU Changfu. Accessibility and service of Shenyang’s urban parks by network analysis [J]. Acta Ecologica Sinica, 2009, 29(3): 1554 − 1562. [33] 严杰. 城市公共服务设施空间可达性评价方法研究[D]. 南京: 东南大学, 2016. YAN Jie. Research on Spatial Accessibility Evaluation Method of Urban Public Service Facilities [D]. Nanjing: Southeast University, 2016. [34] 程顺祺, 祁新华, 林涵, 等. 移动搜索法在教育公共服务可达性评价中的改进与应用——以福州城区幼儿园为例[J]. 人文地理, 2017, 32(3): 53 − 60. CHENG Shunqi, QI Xinhua, LIN Han, et al. The improvement and application of two-step floating catchment area method in measuring accessibility to education public service: a case study of kindergartens in Fuzhou [J]. Human Geography, 2017, 32(3): 53 − 60. [35] 胡玥, 蔡永立. 城市公园社会服务空间公平性的定量分析——以上海市中心城区为例[J]. 华东师范大学学报(自然科学版), 2017(1): 91 − 103, 112. HU Yue, CAI Yongli. Analyzing the spatial equity of urban parks’ social service functioning quantitatively: a case study for the central area of Shanghai [J]. Journal of East China Normal University (Natural Science), 2017(1): 91 − 103, 112. [36] 邵美琪. 公平正义视角下公园绿地服务水平评价研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2019. SHAO Meiqi. Reseach on Evaluation of Public Park Service Level from the Perspective of Equite and Justice [D]. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology, 2019. [37] 刘恩彤. 沈阳市城市公园空间配置供需关系研究[D]. 沈阳: 沈阳农业大学, 2022. LIU Entong. Research on the Relationship Between Supply and Demand of Urban Park in Shenyang [D]. Shenyang: Shenyang Agricultural University, 2022. [38] 黄宇, 刘义炼, 张旻桓, 等. 洋湖国家湿地公园使用者行为特征及其满意度研究[J]. 湿地科学, 2023, 21(1): 58 − 66. HUANG Yu, LIU Yilian, ZHANG Minhuan, et al. Behavior characteristics of visitors of Yanghu National Wetland Park and their satisfaction [J]. Wetland Science, 2023, 21(1): 58 − 66. [39] 谷晓萍, 李岩泉, 牛丽君, 等. 本溪关门山国家森林公园游客行为特征[J]. 生态学报, 2015, 35(1): 204 − 211. GU Xiaoping, LI Yanquan, NIU Lijun, et al. A survey of tourist behavior in Mount Guanmen National Forest Park, Benxi City [J]. Acta Ecologica Sinica, 2015, 35(1): 204 − 211. [40] 李兆中, 甄峰, 徐海贤. 基于多源数据的老年服务设施供需空间匹配评价−以南京市为例[J]. 现代城市研究, 2022(8): 8 − 15, 23. LI Zhaozhong, ZHEN Feng, XU Haixian. Evaluation of spatial allocation between supply and demand for elderly service facilities based on multi-source data: a case study of Nanjing [J]. Modern Urban Research, 2022(8): 8 − 15, 23. -

-

链接本文:

https://zlxb.zafu.edu.cn/article/doi/10.11833/j.issn.2095-0756.20230188

下载:

下载: