优先发表

优先发表栏目展示本刊经同行评议确定正式录用的文章。这些文章目前处在编校过程,尚未确定卷期及页码,但可以根据DOI进行引用。本栏目内容

尚未正式出版,未经编辑部许可,不得转载。

, 最新更新时间 doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.20250268

摘要:

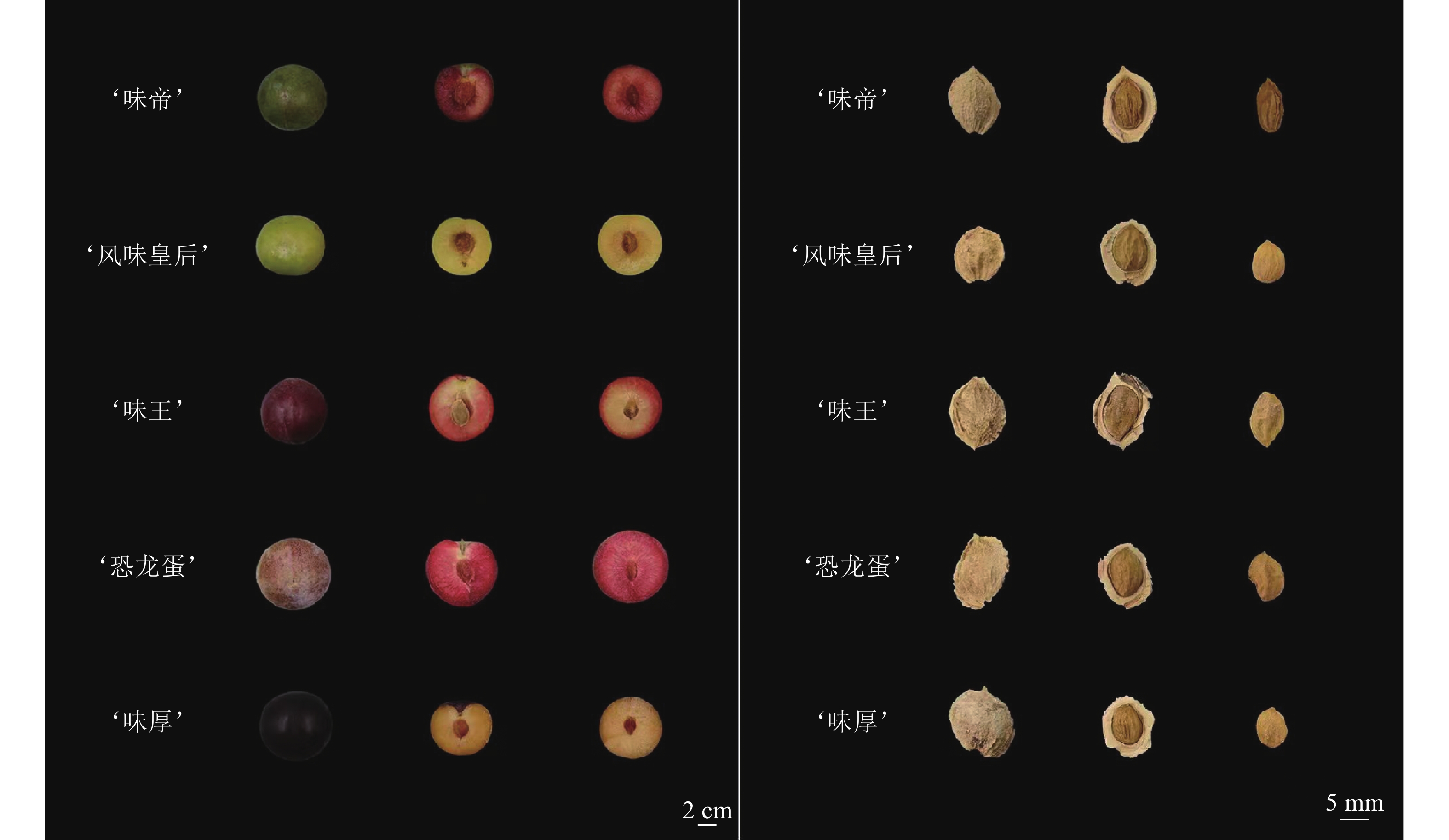

目的 探究阿克苏地区5个杏李Prunus simonii品种的果实形态特征、果实外观、果实质地及果实内在品质的差异,提出适宜阿克苏地区适宜的杏李品种。 方法 2024年在新疆阿克苏地区温宿县佳木镇的杏李园进行田间试验,对6年生的5个杏李品种进行果实外观、果实质地、可溶性糖、可溶性固形物、可滴定酸、维生素C、糖酸组分等测定,分析不同品种果实品质的差异。 结果 外观方面,‘恐龙蛋’‘Konglongdan’和‘味厚’‘Weihou’的平均单果质量为100~120 g,其余3个品种单果质量为50~80 g;其中‘味王’‘Weiwang’的L*和a*分别为68.23和16.68,果实色泽鲜亮。营养方面,‘味王’的维生素C质量分数最高,为0.967 8 mg·g−1;‘恐龙蛋’的可溶性糖质量分数最高,为15.37%,‘味帝’‘Weidi’的可滴定酸质量分数最高,为1.65%;‘味帝’的可溶性固形物质量分数最高,为20.47%;‘恐龙蛋’的黄酮、总酚和蛋白质质量分数最高,分别为2.29、2.75和1.44 mg·g−1。糖酸组分方面,糖组分以山梨醇积累为主,酸组分以柠檬酸积累为主。‘风味皇后’‘Fengweihuanghou’的果糖、葡萄糖及山梨醇质量分数均高于其他品种,‘味厚’的蔗糖质量分数(32.83 mg·g−1)显著高于其余4个品种(P<0.05);‘味帝’的柠檬酸和抗坏血酸质量分数显著高于其余4个品种(P<0.05),分别为10.03和0.34 mg·g−1;在酸的类别上,仅有‘味帝’含有琥珀酸,但‘风味皇后’不含富马酸。经主成分分析对果实品质进行综合评价,得分由高到低分别为‘恐龙蛋’‘味王’‘味厚’‘风味皇后’和‘味帝’。 结论 ‘味帝’的糖酸均衡,口感较为柔顺,但果实相对较小,所以导致排名相对靠后,就果实品质综合来看:‘恐龙蛋’不仅果实大,各种营养物质较高且相对均衡,更适宜在阿克苏地区大面积推广种植。图5表6参37

, 最新更新时间 doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.20250431

摘要:

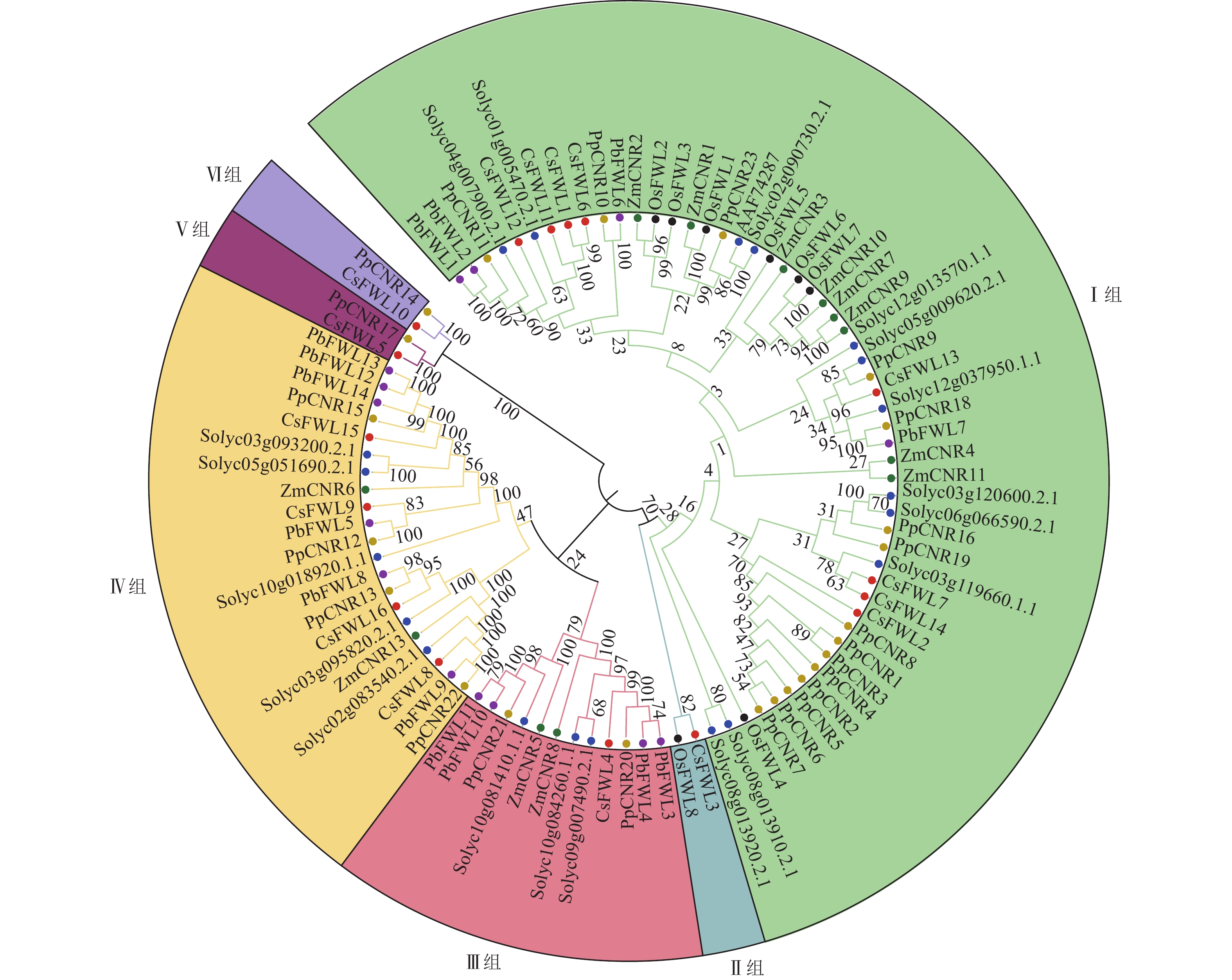

目的 鉴定甜橙Citrus sinensis FW2.2基因家族成员,分析FW2.2家族成员的结构特征及其在果实细胞分裂期的表达模式,为探究FW2.2在甜橙果实发育中的基因功能提供理论依据。 方法 以甜橙全基因组数据为基础筛选确定甜橙FW2.2家族成员。运用生物信息学方法预测分析其基因结构、序列特征、染色体定位和顺式作用元件,并与多个物种的FW2.2家族序列构建发育进化树。利用实时荧光定量聚合酶链式反应(RT-qPCR)技术分析甜橙FW2.2家族基因在甜橙果实细胞分裂时期的表达趋势。 结果 FW2.2家族在甜橙基因组中有16个成员。它们分布在6条染色体上,长度为100~563个氨基酸,含有2个以上的保守基序,主要定位在细胞膜。进化分析表明:甜橙、番茄Solanum lycopersicum、梨Pyrus bretschneideri、桃Prunus persica、玉米Zea mays及水稻Oryza sativa中FW2.2成员分为6个亚组。顺式元件分析显示:FW2.2家族基因启动子上均含有与激素、生长发育、非生物胁迫相关的元件。基因表达分析表明:FW2.2家族成员在果实细胞分裂期的表达趋势存在差异。CsFWL5、CsFWL6、CsFWL12在果实细胞分裂期的表达量显著降低,且与细胞层数增长呈极显著负相关(P<0.01)。 结论 CsFWLs成员在进化过程中表现出一定的保守性,且跟梨、桃、番茄等作物FWLs基因序列存在相似性。甜橙FW2.2基因家族成员间功能不同,其中甜橙CsFWL5/6/12可能参与调控果实细胞分裂过程。图6表3参33

, 最新更新时间 doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.20250440

摘要:

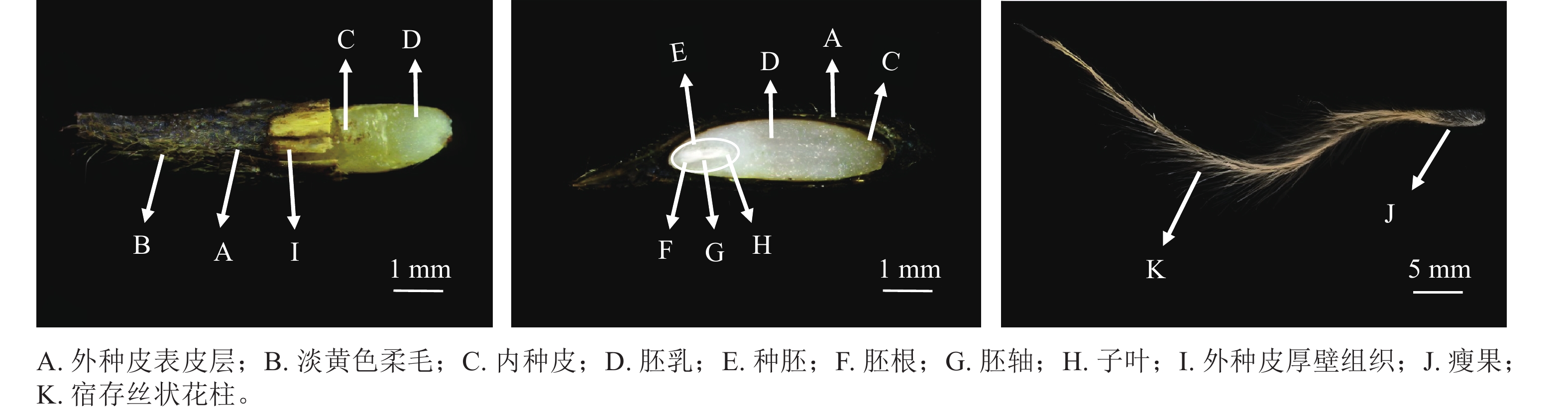

目的 探究舟柄铁线莲Clematis dilatata种子的休眠原因,寻找有效破眠方法,为该植物的保护和开发利用提供依据。 方法 以舟柄铁线莲种子为材料,观测其形态特征、种皮透水性、内源抑制物(以白菜Brassica rapa var. glabra种子为受体),并采用不同浓度的赤霉素(GA3)处理(0、50、100、200 mg·L−1)、不同时长的冷层积处理(0~98 d)以及不同温度(恒温、变温)与光周期(光暗交替、全黑暗)的组合处理,筛选最佳破眠方法。 结果 舟柄铁线莲种子成熟时,胚胎已分化但发育不全;种皮透水性良好,种胚无吸水障碍;种皮和胚乳浸提液对白菜种子萌发均未产生显著影响。相较于恒温(25 ℃)或全黑暗条件,变温(25 ℃ 16 h /15 ℃ 8 h)和光暗交替(光照16 h/黑暗8 h)的环境条件更有利于种子萌发。种子在冷层积处理后,平均胚根萌动时间(21~45 d)远短于未处理的对照组(75 d),但随着冷层积的时间增加,发芽率先升高后降低,发芽势先升高后趋于平稳,而平均胚根萌动时间则不断缩短直至稳定。在冷层积70 d时,发芽率最高,为(64.33±5.51)%,发芽势为(7.33±1.15)%,平均胚根萌动时间为25 d。种子经50 mg·L−1 GA3处理后,发芽率高达(68.33±3.51)%,发芽势为(8.00±1.00)%,平均胚根萌动时间为23 d,但随着GA3浓度升高,发芽率和发芽势均呈下降趋势,平均胚根萌动时间也随之延长。 结论 舟柄铁线莲种子属于非深度简单形态生理休眠类型,在变温和光暗交替的环境下,50 mg·L−1 GA3或冷层积70 d能够更有效地解除其休眠状态。图2表4参31

, 最新更新时间 doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.20250349

摘要:

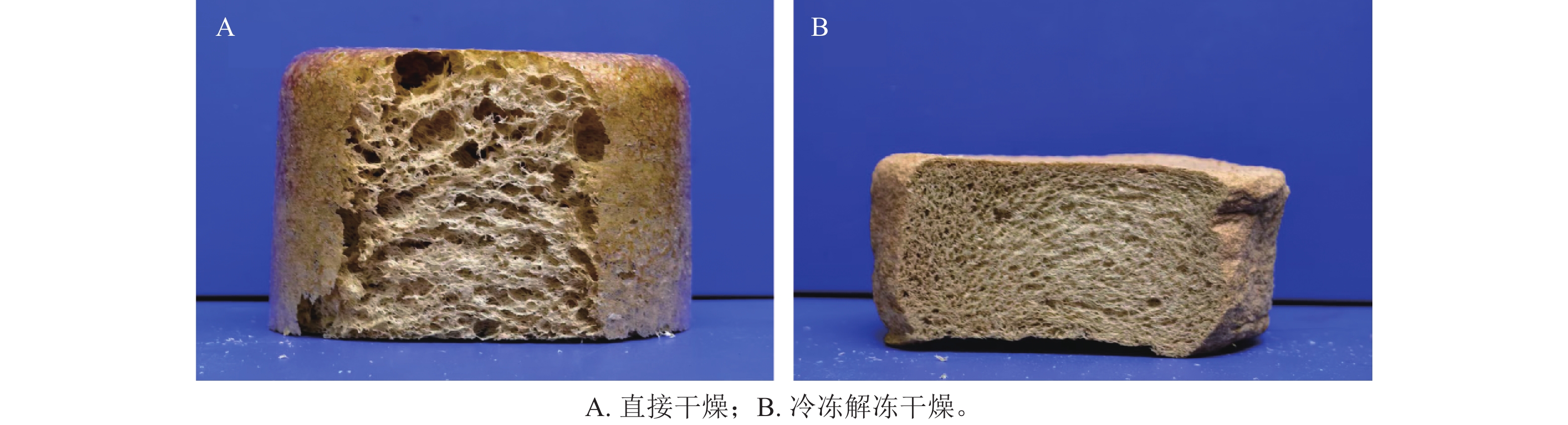

目的 旨在开发一种原料可再生,应用于无土栽培的栽培泡沫,从而减少对于岩棉、聚氨酯等传统成型基质的依赖。 方法 以木质剩余物纤维为主要原料,复合壳聚糖凝胶,并通过机械发泡制备无土栽培基质泡沫材料,测定宏观形貌特征、发泡体积,研究冻融处理和曲拉通对泡沫成型工艺的影响。利用微观形貌特征、红外光谱对泡沫结构进行表征,并通过保水性能、水吸力测试及栽培试验重点研究柠檬酸对木纤维-壳聚糖泡沫性能及栽培应用性能的影响。 结果 冻融处理工艺能够明显改善发泡材料的孔隙结构,木纤维-壳聚糖泡沫曲拉通最佳使用量为1 g。柠檬酸与壳聚糖构建交联网络可以有效改善泡沫的孔隙结构,改善泡沫保水性能。木纤维-壳聚糖泡沫在40 ℃ 12 h的条件下仅为69.21%的失水率,同时水吸力测试为68.15%。栽培试验中萝卜Raphanus sativus生长长势仅次于聚氨酯泡沫栽培基质。 结论 冻融处理工艺和曲拉通可构建均匀泡沫孔隙结构,以柠檬酸作为交联剂制备的木纤维-壳聚糖泡沫可满足植物生长所需的基本条件,在实际栽培试验中表现出了良好的应用潜力。图7表1参25

, 最新更新时间 doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.20250398

摘要:

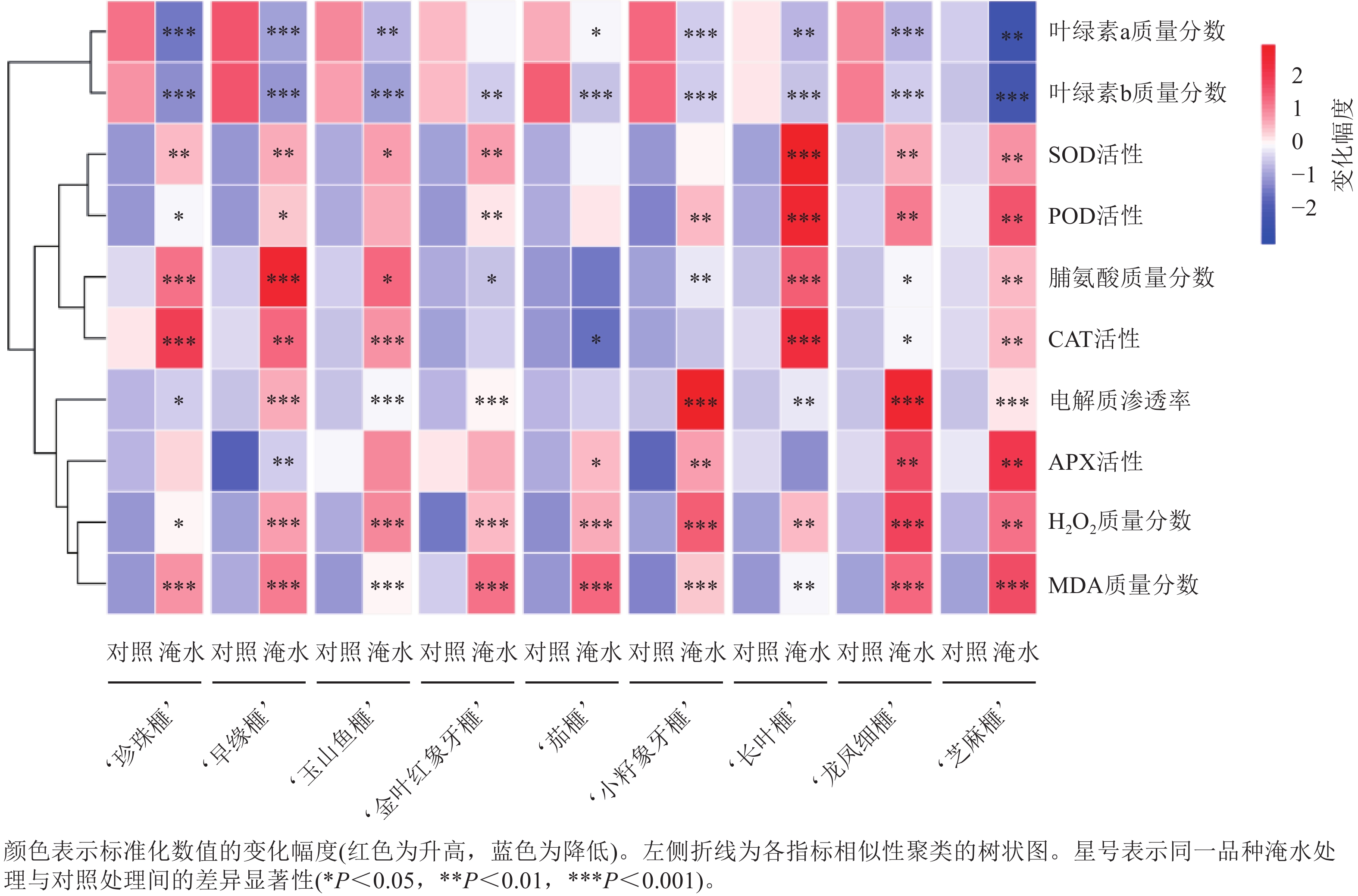

目的 在雨季排水不畅的地区,频繁的涝渍严重限制了香榧Torreya grandis ‘Merrillii’产量与品质提升。系统开展不同香榧品种砧木在淹水胁迫下的生理响应与耐涝性研究,不仅有助于筛选和培育耐涝香榧品种,也为揭示香榧耐涝机制提供重要的理论依据。 方法 以香榧‘珍珠榧’‘Zhenzhufei’、‘早缘榧’‘Zaoyuanfei’、‘玉山鱼榧’‘Yushanyufei’、‘金叶红象牙榧’‘Jinyehongxiangyafei’、‘茄榧’‘Qiefei’、‘长叶榧’‘Changyefei’、‘小籽象牙榧’‘Xiaozixiangyafei’、‘龙凤细榧’‘Longfengxifei’、‘芝麻榧’‘Zhimafei’等9个品种的砧木为供试材料,设定正常水分(对照)和淹水2种处理,通过测定香榧叶片组织的叶绿素a质量分数、叶绿素b质量分数、过氧化氢(H2O2)质量摩尔浓度、丙二醛(MDA)质量摩尔浓度、电解质渗透率、脯氨酸(Pro)质量分数、抗坏血酸过氧化物酶(APX)活性、过氧化氢酶(CAT)活性、超氧化物歧化酶(SOD)活性、过氧化物酶(POD)活性等10个生理指标,再依据主成分分析及隶属函数对各品种的耐涝指数进行分析,综合评价各品种的耐涝能力。 结果 在淹水处理下,不同品种砧木的叶绿素a和叶绿素b较对照组均有不同程度的降低,H2O2质量摩尔浓度、MDA质量摩尔浓度、电解质渗透率、SOD活性和POD活性等氧化胁迫相关生理指标均有不同程度的升高,脯氨酸质量分数、APX活性、CAT活性在不同品种中呈现升高或降低的趋势。根据主成分分析及隶属函数对不同生理指标进行综合评价,得到9个品种的耐涝性综合评价值。 结论 不同品种的香榧砧木在淹水胁迫下的渗透物质变化与抗氧化防护能力不同。‘长叶榧’‘金叶红象牙榧’与‘玉山鱼榧’表现出较强的耐涝性,‘小籽象牙榧’‘龙凤细榧’与‘早缘榧’中等耐涝,‘珍珠榧’‘茄榧’‘芝麻榧’最不耐涝。图1表3参29

, 最新更新时间 doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.20250210

摘要:

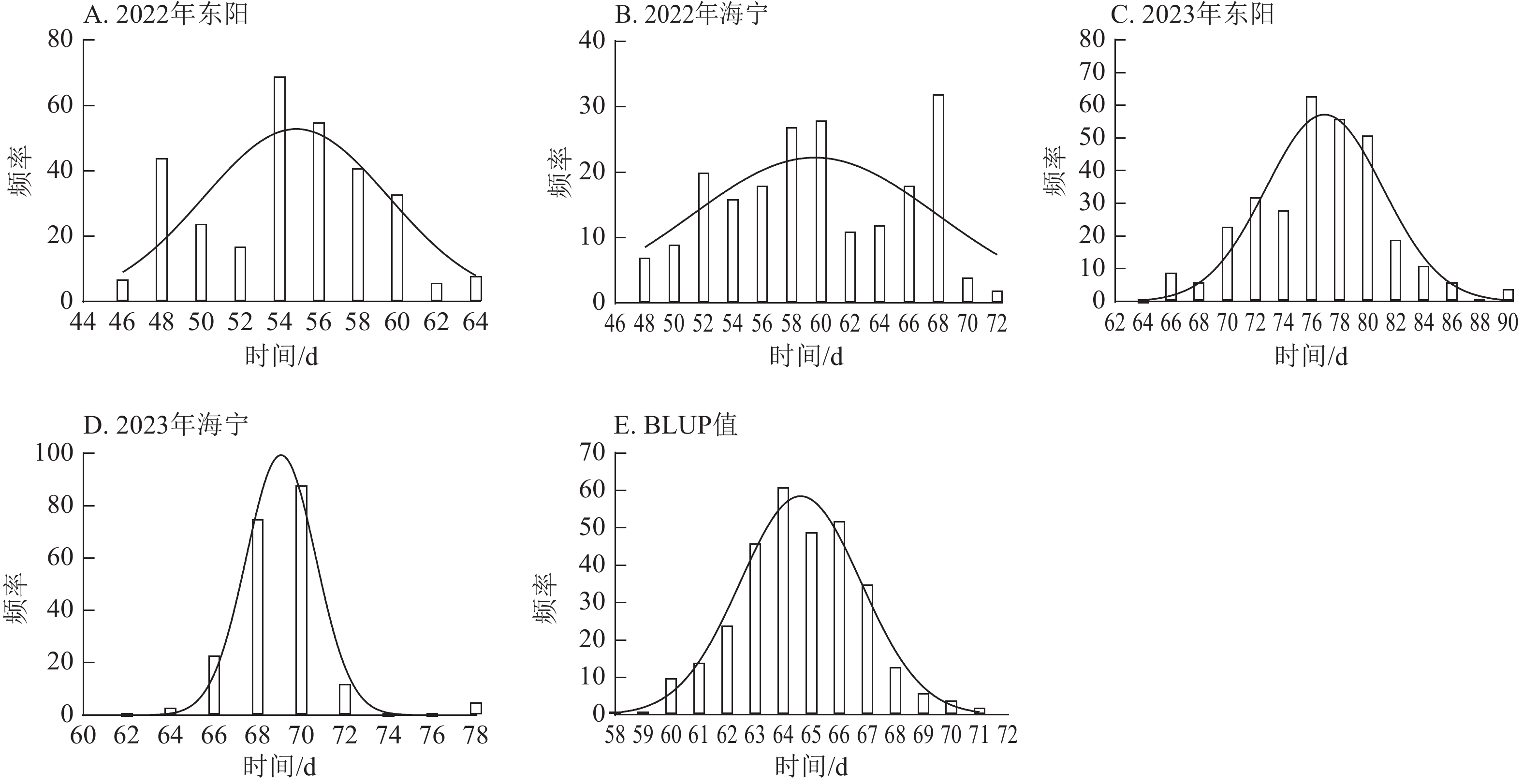

目的 玉米Zea mays生育期是从播种到成熟的完整生长周期,其关键表征性状包括抽雄期、散粉期和吐丝期等。发掘调控玉米生育期的关键基因对于优化玉米生产,促进产业提质增效具有重要意义。 方法 2022和2023年,利用322份玉米种质资源在浙江东阳、海宁对抽雄期、散粉期和吐丝期等性状进行调查,并结合基因型重测序数据对上述性状进行全基因组关联分析。 结果 抽雄期、散粉期和吐丝期性状频率分布呈单峰型曲线,符合正态分布。全基因组关联分析发现:在抽雄期,322份玉米种质2022年东阳、2022年海宁、2023年东阳、2023年海宁4个试点分别定位到单核苷酸多态性(single nucleotide polymorphism,SNP)相关位点61、27、281、57个,解释表型变异范围为7.26%~10.68%,在10条染色体上均有分布;在散粉期,分别定位到相关位点51、26、424、58个,解释表型变异范围为7.25%~11.80%,主要分布在1、2、3、7、8、9、10号染色体上;在吐丝期,分别定位到相关位点47、277、212、1 169个,解释表型变异范围为7.25%~41.26%,主要分布在1、2、3、4、7、8、10号染色体上。4个试点中分别定位到抽雄期、散粉期、吐丝期重叠的SNP位点49、53、24个,综合SNP位点信息、基因注释、基因组织表达谱等,最终筛选到6个玉米生育期关键候选基因。 结论 抽雄期、散粉期和吐丝期性状均呈正态分布,并定位到大量环境特异性及重叠SNP位点,最终筛选出6个生育期关键候选基因,为玉米生育期遗传改良及产业高质量发展提供了重要基因资源。图8表3参44

, 最新更新时间 doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.20250261

摘要:

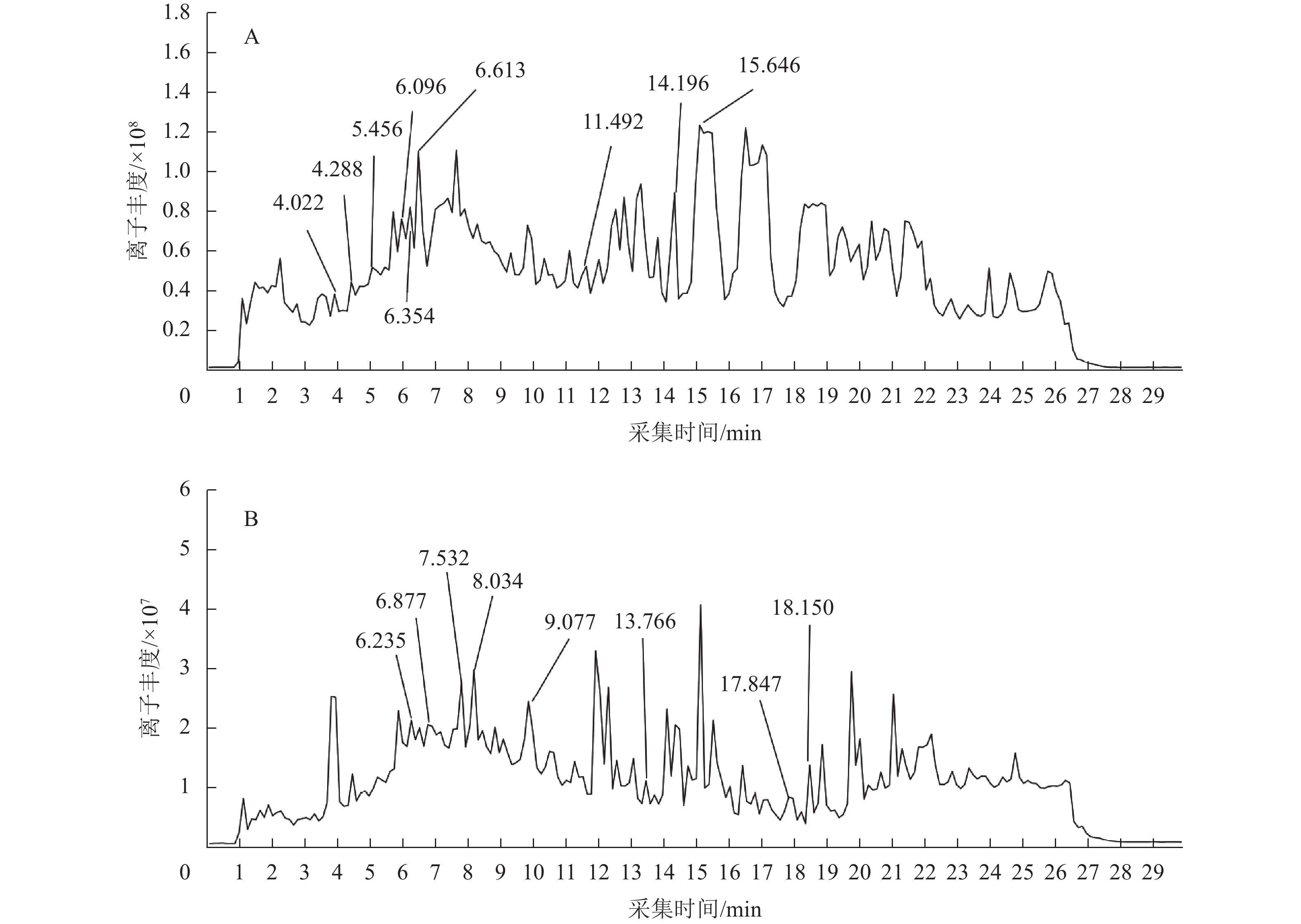

目的 通过对慈竹Neosinocalamus affinis竹叶中的黄酮类化合物进行组分鉴定,并探究竹叶黄酮对α-葡萄糖苷酶以及α-淀粉酶的抑制作用,为慈竹竹叶资源的深度利用和开发提供理论依据。 方法 以慈竹竹叶为原料,通过大孔树脂纯化得到纯化竹叶黄酮,使用超高效液相色谱-质谱技术对纯化竹叶黄酮的化学成分进行了鉴定,并通过体外试验探究了纯化竹叶黄酮对α-淀粉酶和α-葡萄糖苷酶活性的抑制作用,以及纯化竹叶黄酮降血糖的作用机制。 结果 慈竹竹叶提取物中共鉴定出18种黄酮类化合物,包括甘草黄酮醇、表紫草氰苷Ⅱ、宝藿苷Ⅰ等黄酮类化合物;体外试验结果显示:纯化竹叶黄酮对α-淀粉酶和α-葡萄糖苷酶都存在抑制作用,当纯化竹叶黄酮质量浓度为0.5 mg·mL−1时,对α-淀粉酶的抑制率为79.71%±5.02%,半抑制质量浓度(IC50)为(0.057±0.005) mg·mL−1;对α-葡萄糖苷酶的抑制率为74.17%±6.17%,IC50为(0.071±0.004) mg·mL−1,纯化竹叶黄酮对这2种酶的抑制类型都呈现出竞争性-非竞争性混合抑制。 结论 根据酶活性抑制动力学试验结果表明:慈竹竹叶中的黄酮类化合物可能是降血糖的活性成分之一。图3表4参34

, 最新更新时间 doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.20250225

摘要:

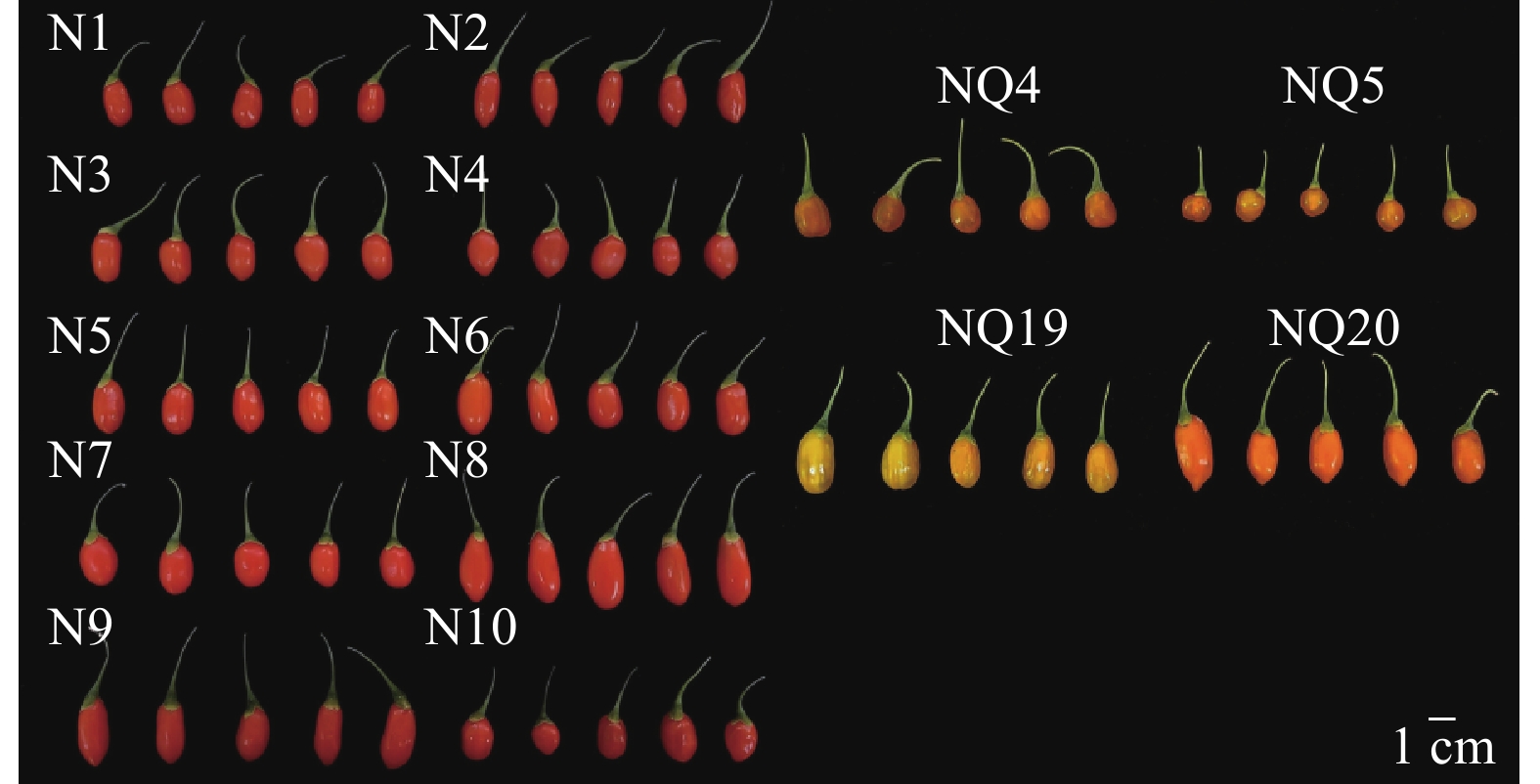

目的 对不同品种宁夏枸杞Lycium barbarum种实性状进行测定分析,探究种实性状的变异规律,为枸杞良种选育以及品种开发利用提供理论基础。 方法 以枸杞种质资源收集圃的14个品种宁夏枸杞(10种红果、4种黄果)为研究对象,测定其种实性状,并进行相关性分析、变异系数分析、聚类分析、主成分分析和综合评价。 结果 ①枸杞果实与种子大小、果柄长度呈显著正相关(P<0.05)。②不同品种宁夏枸杞种实性状的变异系数为0.17%~59.08%,平均变异系数为19.16%,变异较为丰富,表型多样化程度高,且种内与种间均呈显著差异(P<0.05);果实性状的变异系数(19.69%)高于种子(17.17%),与种子相比,果实性状变异较大。③‘宁农杞20号’‘Ningnongqi 20’在不同维度聚类下均与红果枸杞聚为一类,其种实性状变异规律与红果枸杞较为相似。‘宁农杞4号’‘Ningnongqi 4’在4种聚类方式下均单独为Ⅰ类,其种实性状存在独特的变异。④主成分分析显示:前4个主成分的累计贡献率为74.478%,保留了原始性状中的大部分遗传信息,其中黏着性、胶着性、咀嚼性、果长、果宽、果形指数、种子长、种子宽、种子千粒重是主成分影响较大的几个性状。⑤对14个品种宁夏枸杞进行综合评分发现:‘宁农杞4号’排名第1位,‘宁杞3号’‘Ningqi 3’、‘宁农杞20号’与‘宁杞9号’‘Ningqi 9’分别排名为2、3、4位。 结论 14个品种宁夏枸杞的种实表型性状变异幅度大,‘宁农杞4号’的综合得分最高,具有较优的质构特性,其高硬度可能适合机械化采收,而其低弹性提示加工时需调整工艺参数。图3表7参40

, 最新更新时间 doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.20250221

摘要:

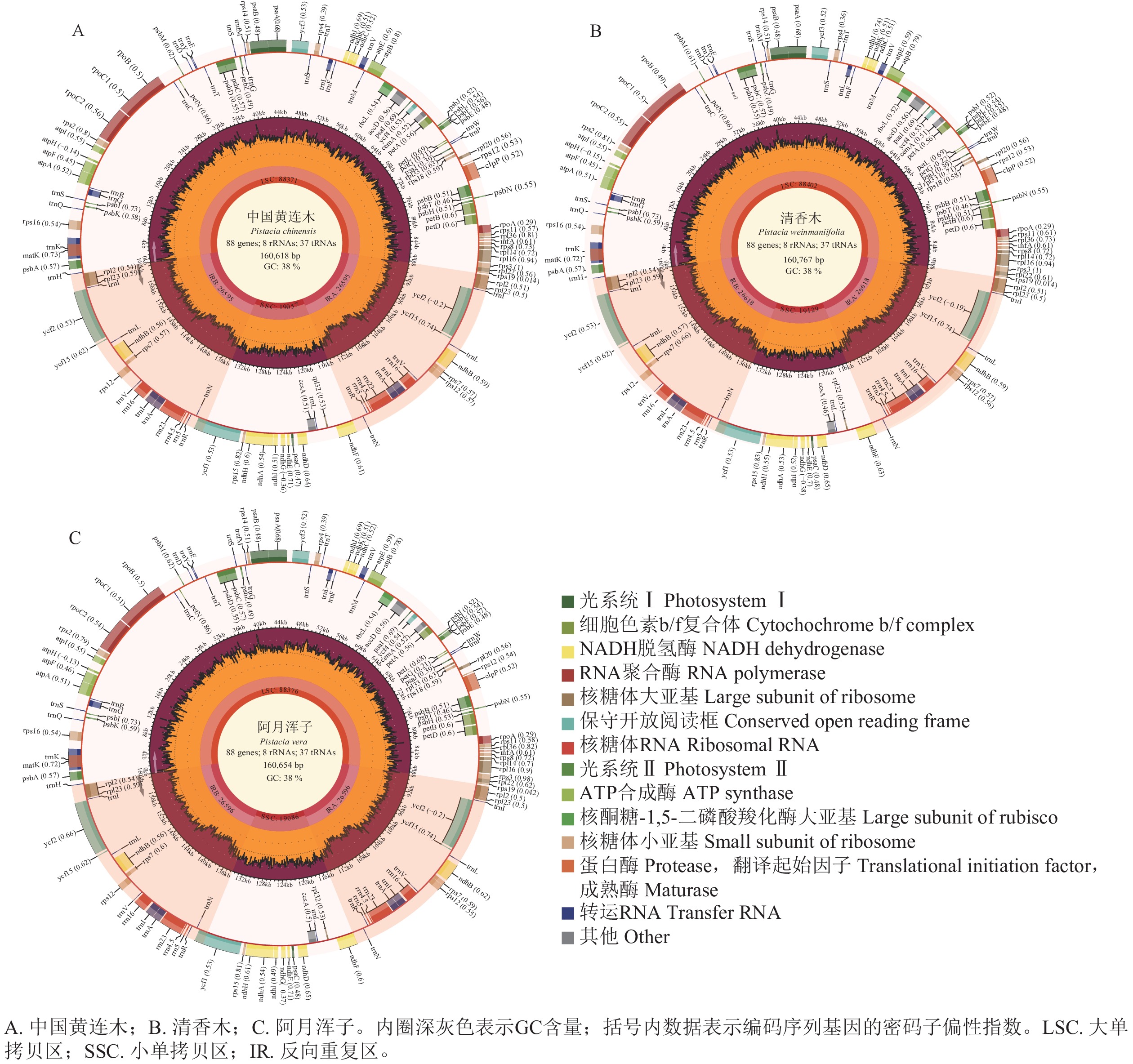

目的 开展3种黄连木属 Pistacia植物叶绿体基因组的对比分析,旨在解析其结构特征及遗传进化关系。 方法 以美国国家生物技术信息中心(NCBI)的3种黄连木属植物叶绿体基因组为材料,利用生物信息学手段对其叶绿体基因组结构、重复序列、核苷酸多态性及遗传关系开展分析。 结果 3种黄连木属植物叶绿体基因组均呈四分体环状结构,且蛋白编码序列(CDS)、核糖体RNA (rRNA)及转运RNA (tRNA)的数目完全一致;简单重复序列统计显示:以单核苷酸中的A (34.35%)或T (39.69%)重复单元为主,但未检测到六核苷酸。散在重复序列统计显示:以回文重复(105个)、正向重复(76个)为主,但未检测到反向重复;3种黄连木属植物叶绿体基因组在大单拷贝区(LSC)、小单拷贝区(SSC)区域的基因间隔区(CNS)序列有不同程度的变异,但在四分体边界附近的基因在收缩或扩张上均无明显差异;核苷酸多态性分析在LSC区及LSC与反向重复b区(IRb)的边界检测到5个高度变异序列( matK、 trnG- UCC~ trnR- UCU、 trnT- UGU~ trnL- UAA、 petD~ rpoA、 rpl22~ rpl2);遗传进化关系显示:黄连木属植物与盐肤木属 Rhus植物相互分开,中国黄连木 P. chinensis与清香木 P. weinmaniifolia关系亲近,而阿月浑子 P. vera与大西洋黄连木 P. atlantica可单独划分一支。 结论 3种黄连木属植物叶绿体基因组结构类似且相对保守,在各类基因数量上保持一致;检测出的5个变异序列可作为黄连木属植物的候选分子标记;中国黄连木与清香木在遗传关系上更为亲近,而阿月浑子与前两者相对疏远。图6表1参46

, 最新更新时间 doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.20250375

摘要:

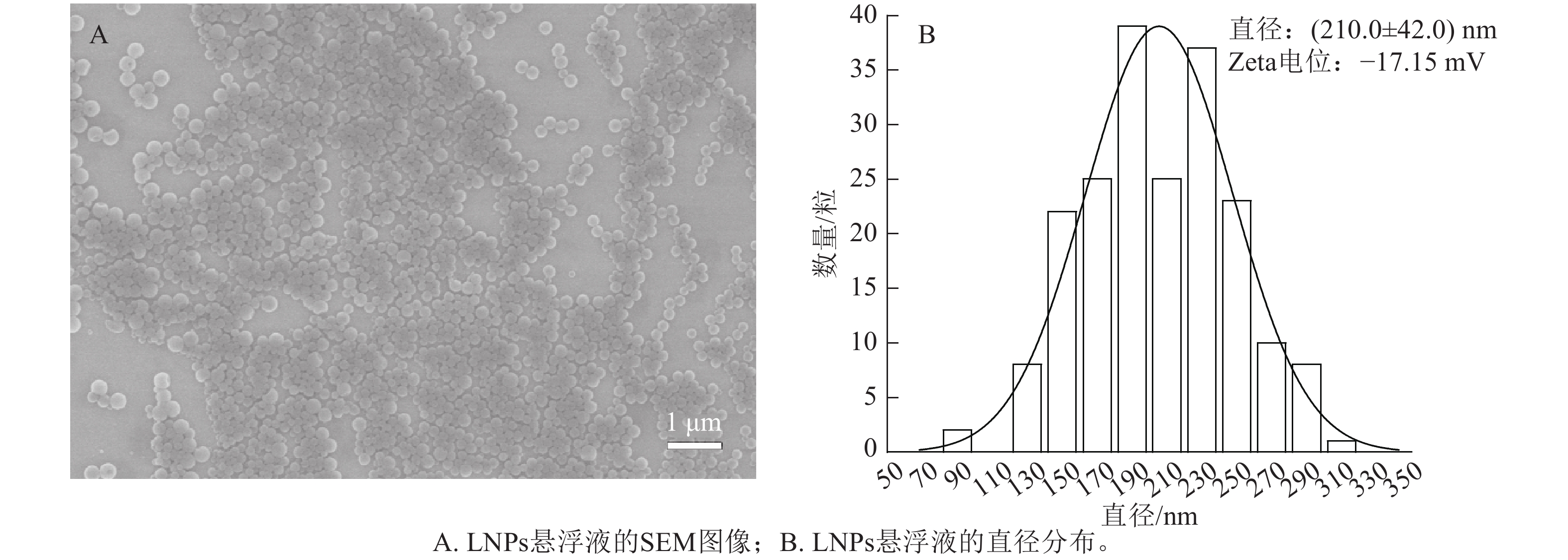

目的 制备一种全生物基的柔性虹彩色纤维素纳米晶体(CNC)/纤维素纳米纤丝(PCNF)/木质素纳米微球(LNPs)复合薄膜,并系统考察LNPs质量分数对复合薄膜的光学性能、形貌结构、力学性能、湿度响应行为、热稳定性、疏水性能和紫外阻隔性能的影响。 方法 以CNC为结构相、PCNF为增强相、LNPs为功能相,采用两步法制备全生物基的柔性虹彩色CNC/PCNF/LNPs复合薄膜。 结果 随着LNPs质量分数增加,薄膜的结构色和最大反射光波长(λmax)出现了显著红移;疏水性能提升,薄膜的水接触角从39.0°提升到76.1°,湿度敏感性略微下降;热稳定性提升,薄膜的最大热分解温度由240 ℃提升到261 ℃;紫外阻隔性能提升,CNC/P20/L2.0 (P20代表PCNF相对于CNC的质量分数为20.0%,L2.0代表LNPs相对于CNC的质量分数为2.0%) 薄膜在紫外光区(UV,200~400 nm)和中波紫外光区(UVB,280~320 nm)的紫外光吸收率高达95.8%和99.2%。 结论 LNPs质量分数可影响复合薄膜的光学性能、形貌结构、湿度响应行为、热稳定性、疏水性能和紫外阻隔性能,但对力学性能影响不大。图7参26

, 最新更新时间 doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.20250389

摘要:

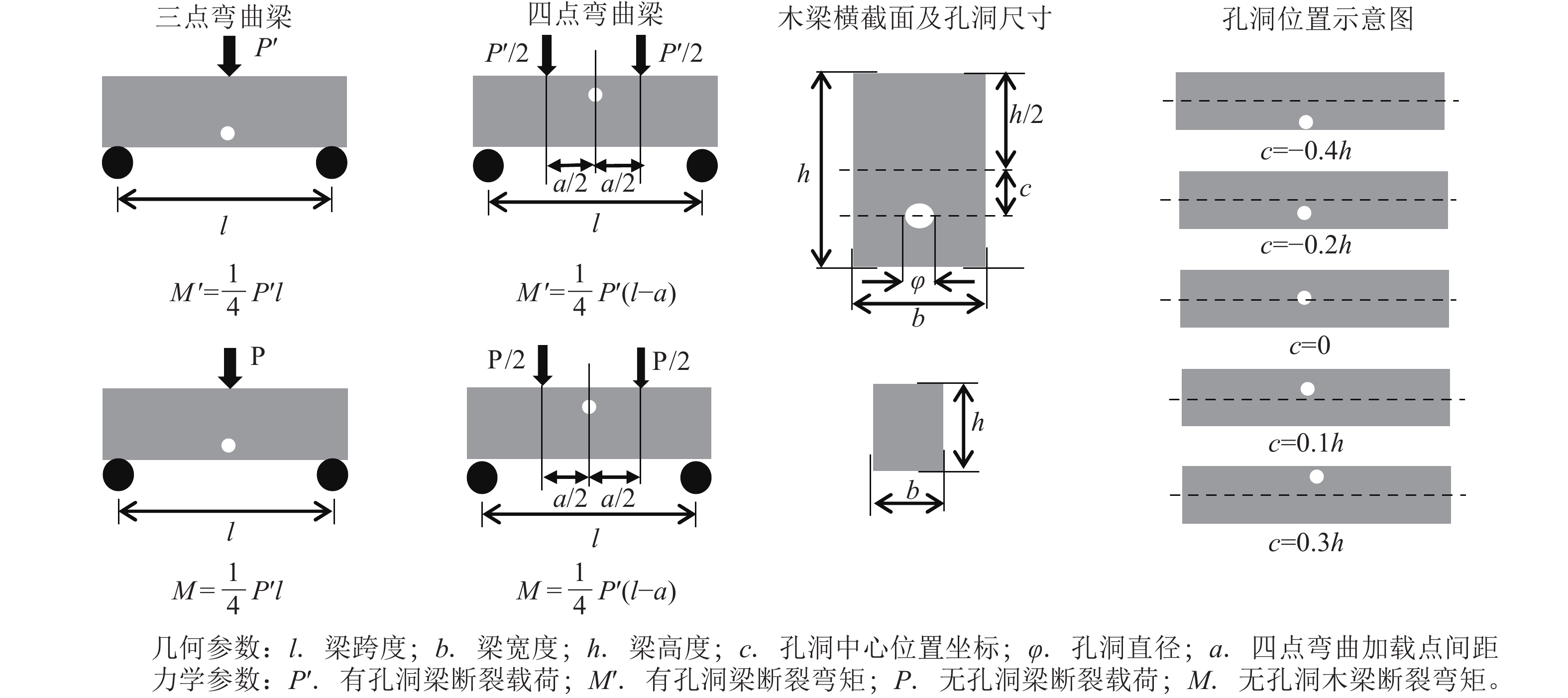

目的 考察木梁中不同位置和尺寸的圆形孔洞对其承载能力的影响规律,探究木梁对孔洞损伤具有一定容受能力的力学机制,启发高孔洞耐受性能材料或轻量化结构的设计。 方法 提出孔洞相容的力学概念,给出孔洞相容系数的计算公式。通过对木梁进行弯曲断裂实验,测量具有不同位置、不同直径孔洞的木梁的断裂弯矩值,绘制相应的关系曲线,计算木梁的孔洞相容系数。通过对代表性木梁进行仿真分析和断口形貌分析,阐明其具有孔洞相容力学特性的机制。 结果 中性层下方孔洞对木梁承载能力的影响大于中性层上方孔洞的影响。当孔洞直径小于梁高的1/5时,木梁承载力的下降不超过10%。除密度极高和密度极低的木梁外,大部分木梁的孔洞相容系数均接近1.0,高于塑性的金属铝梁和脆性的亚克力梁。有限元分析表明:孔洞下方的应力分布比孔洞上方的应力分布更为均匀。断口形貌分析则发现:孔洞下方断裂面更为平整。 结论 当孔洞直径小于临界直径时,木梁的整体承载力下降轻微,并且当这样的孔洞位于木梁拉伸区域时,孔洞下部区域木纤维的承载能力得到更均匀发挥,木梁在整体上表现出孔洞相容的力学现象。木梁具有优于塑性金属铝梁和脆性亚克力梁的孔洞相容力学性能,其孔洞相容的力学机制能够启发新型纤维增强复合材料、含孔洞轻量化承载结构,以及微孔洞结构材料的设计。图6表6参25

, 最新更新时间 doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.20250186

摘要:

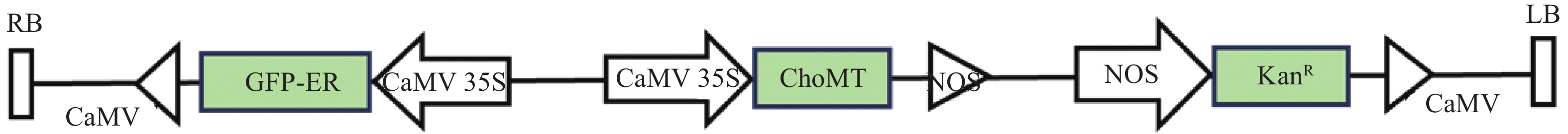

目的 基于紫花苜蓿Medicago sativa高异黄酮合成酶基因ChOMT,构建转基因高异黄酮番茄Solanum lycopersicum植株,从而实现番茄的营养强化。 方法 利用农杆菌Agrobacterium tumefaciens介导法将ChOMT转入番茄,通过聚合酶链式反应(PCR)和荧光检测进行转基因鉴定,进一步采用植物广泛靶向代谢组学技术和多元统计分析方法,对高异黄酮相对含量进行精准定量分析。 结果 经PCR和荧光检测获得ChOMT转基因阳性植株,与野生型相比,高异黄酮相对含量显著提升,其中(3RS)-5,7-dihydroxy-3-(2-hydroxy-4-methoxybenzyl)-chroman-4-one(HIF1)在转基因番茄叶片中的相对含量为57 019,对比野生型叶片中的相对含量(220)增加了260倍,5,7-dihydroxy-3-(4-hydroxybenzyl)-chroman-4-one(HIF2)在转基因番茄果实中的相对含量为15 849 985,对比野生型的相对含量(3 849)更是提高了4 000余倍。 结论 成功获得了ChOMT转基因番茄,不仅为解析ChOMT在植物体内的催化功能提供了理论依据,同时也为培育高异黄酮遗传改良番茄品种奠定了重要的种质资源基础。图7参28

, 最新更新时间 doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.20250331

摘要:

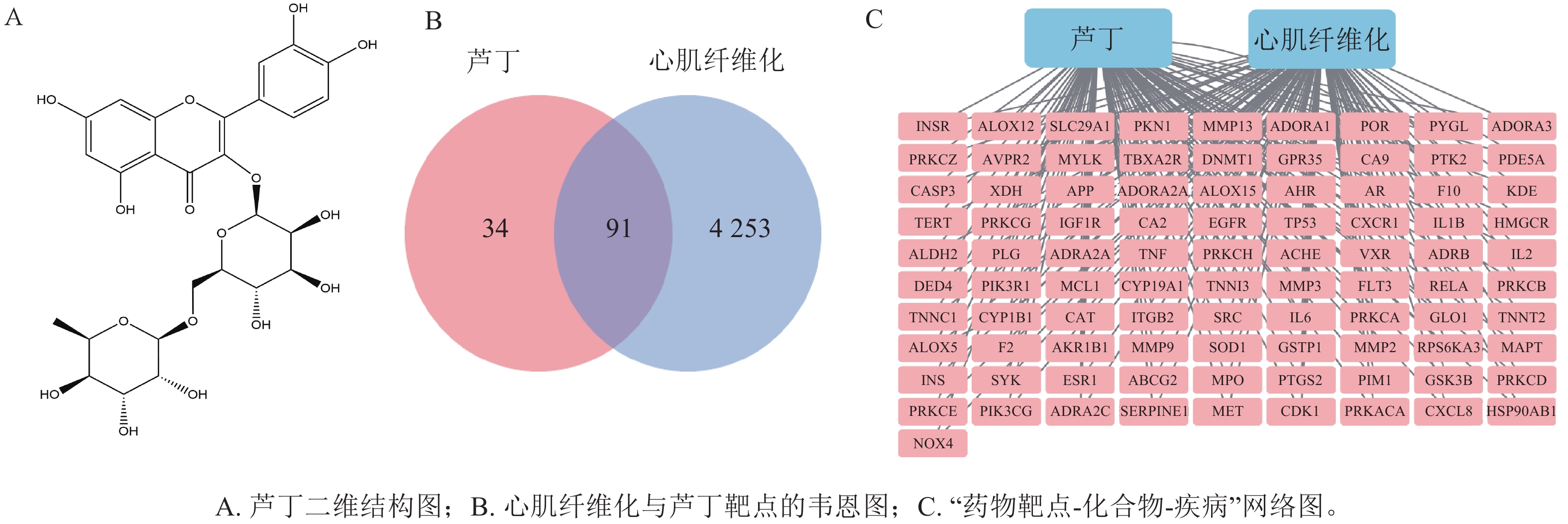

目的 基于网络药理学、分子对接和细胞实验探究芦丁(rutin)抗心肌纤维化(MF)的作用机制。 方法 基于药物与疾病数据库挖掘芦丁及心肌纤维化相关的疾病基因靶点。运用Cytoscape构建多维度“药物-靶点-疾病”互作网络模型,采用R软件对核心靶点进行基因本体论(GO)和京都基因与基因组百科全书(KEGG)通路富集分析。通过分子对接技术模拟芦丁与核心靶蛋白的相互作用。采用CCK-8法检测芦丁对心肌成纤维细胞(CFs)增殖的影响,并通过体外细胞实验检测芦丁对纤维化转录因子、标志蛋白和网络药理学核心靶点表达的影响。 结果 网络药理学分析显示:芦丁作用于91个心肌纤维化相关靶点,其中IL-6、TNF、TP53及SRC等为核心靶点,且富集于PI3K-Akt、MAPK及IL-17等信号通路。分子对接表明:芦丁与核心靶蛋白之间均具有较好的结合活性。分子生物学实验结果显示:芦丁可以逆转转化生长因子(TGF-β1)诱导的小鼠Mus musculus心肌成纤维细胞纤维化标志物的表达,并显著下调MAPK-JNK/ERK信号通路相关蛋白的表达(P<0.05)。 结论 芦丁可能通过抑制MAPK-JNK/ERK信号通路的激活,减轻TGF-β1诱导的小鼠心肌成纤维细胞纤维化的发生。图7表2参31

, 最新更新时间 doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.20250370

摘要:

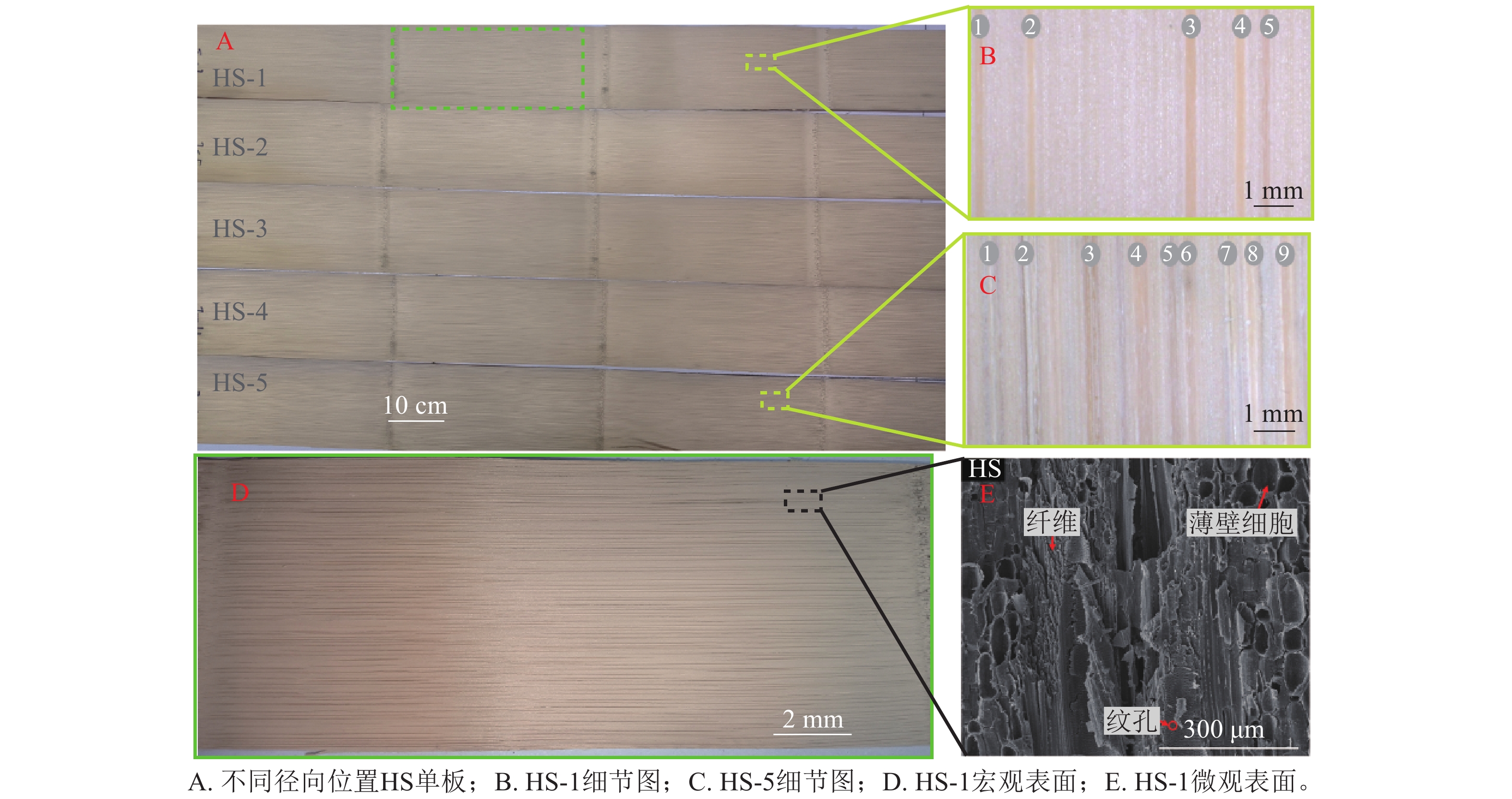

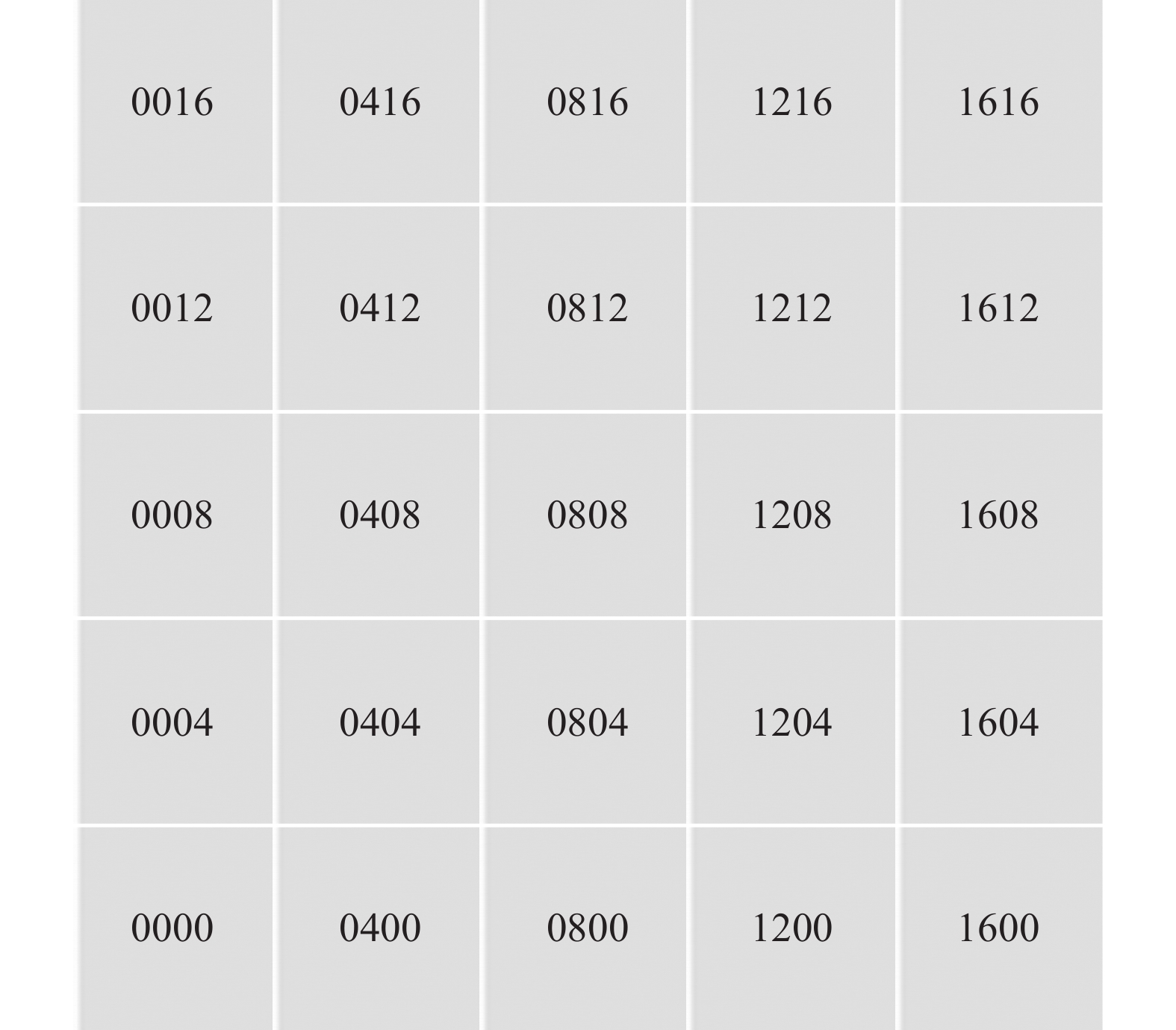

目的 研究不同处理方式下不同径向位置展平竹刨切单板的结构与性能差异,为实现“以竹代塑”和单板多样化利用提供基础数据。 方法 对比横向与纵向刨切方式及水煮预处理工艺,采用表面质量、柔韧性、拉伸性能、化学成分作为评价指标,研究不同处理方式对不同径向位置毛竹Phyllostachys edulis展平刨切单板理化性能的影响。 结果 横向刨切单板较纵向刨切单板表面质量及其稳定性更高。从竹黄到竹青柔韧性逐渐变差。与横向刨切未水煮单板相比,在相同梯度位置上,横向刨切水煮单板和纵向刨切单板的柔韧性分别降低约11.47%和34.22%。从竹黄到竹青刨切单板抗拉强度逐渐增强,与纵向刨切单板相比,相同梯度位置横向刨切水煮/未水煮单板分别降低约11.78%和 21.68%。不同径向位置竹片的软化效果使梯度位置单板化学成分差异不明显,结晶度从竹黄到竹青基本呈现上升趋势。 结论 单板不同力学性能受径向位置和刨切方向影响,通过定向刨切和梯度化加工可有效协调单板力学性能。图7表3参28

, 最新更新时间 doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.20250346

摘要:

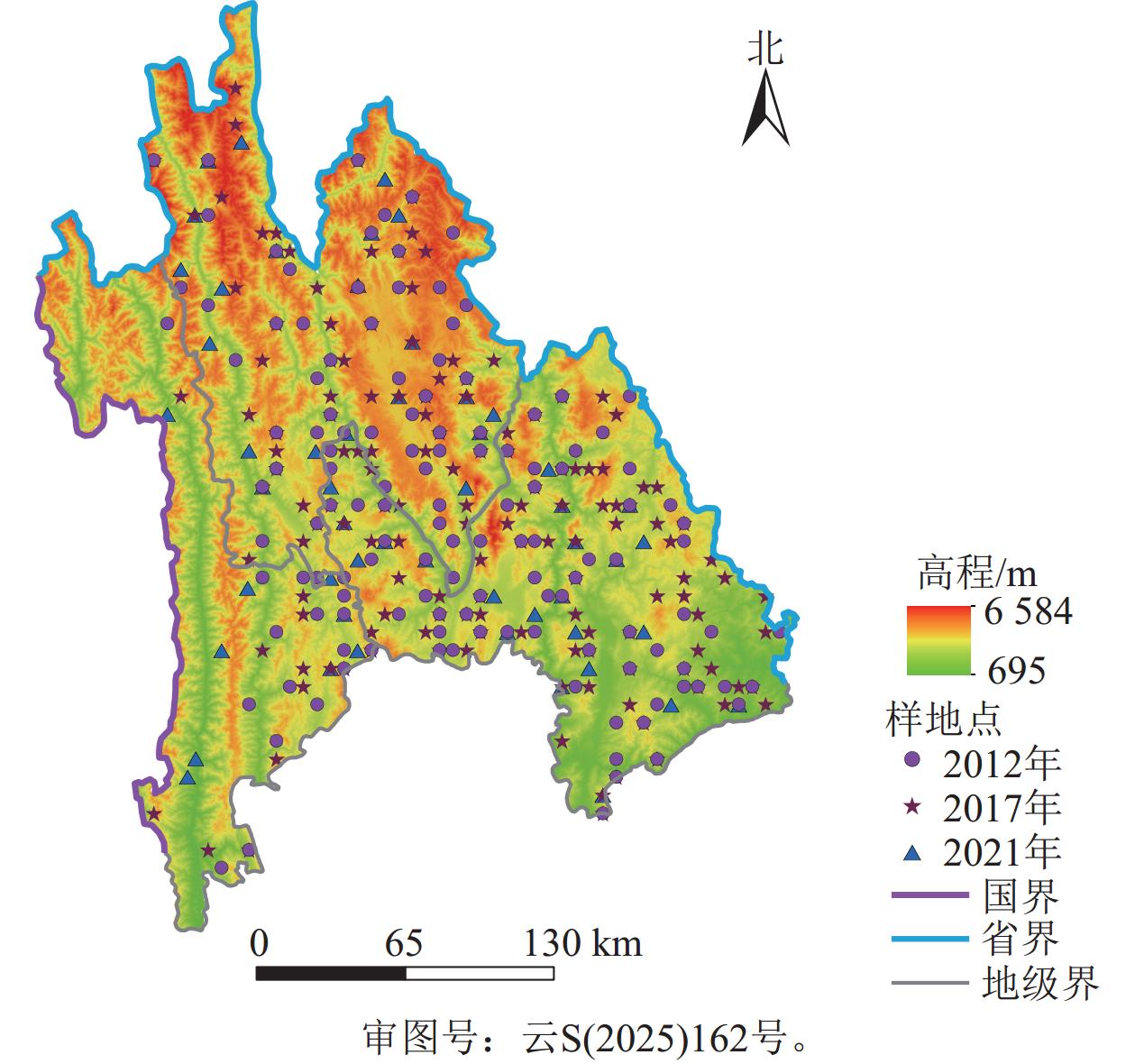

目的 森林碳储量在全球气候系统中扮演着重要角色,对实现碳达峰、碳中和目标具有重要的参考价值。模型方法是估测森林碳储量的有效手段,而提高模型预估精度是当前需要重点解决的问题。 方法 结合国家森林资源调查数据和Landsat 7、8遥感影像,分别利用时空地理加权回归(GTWR)、随机森林(RF)、梯度提升回归树(GBRT)以及组合模型GTWR-RF、GTWR-GBRT进行建模,选出最优模型估测2012—2021年“三江并流”区域的森林碳储量。 结果 ①GTWR模型同时考虑了空间和时间维度,GBRT在解释空间异质性方面存在明显局限,单一模型应用时解释力仍有限,而两阶段顺序混合模型组合的表现优于单一模型,在解决空间异质性及碳储量与变量之间的非线性问题上效果更佳;②GTWR-GBRT模型拟合效果最佳,决定系数(R2)达0.98,预测精度(A)为0.90,相对均方根误差(rRMSE)为5.91,优于其他4个模型,表明在估算森林碳储量时,同时考虑时空异质性和非线性的组合是必要的;③研究区森林碳储量呈空间正相关性,利用GTWR-GBRT模型估测2012—2021年森林碳储量,森林碳储量总体分布并不均匀,主要分布在高海拔地区,呈现西高东低、局部偏高的分布格局。 结论 相较于各类单一模型及其他组合模型,GTWR-GBRT组合模型表现出最优的拟合与预测性能,说明融合时空特征与非线性的两阶段混合模型能更精准地估算森林碳储量。图3表6参30

, 最新更新时间 doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.20250420

摘要:

目的 研究兰州百合Lilium davidii var. unicolor与不同品系观赏百合Lilium杂交亲和性,为培育多用途优良百合新品种提供种质资源和技术支撑。 方法 对所有供试百合花粉活力进行检验,根据结果配置以兰州百合为父本,‘虎宝宝’ ‘Tiger Babies’、‘紫梦’ ‘Purple Dream’、‘黑色魅力’ ‘Black Charm’、‘甜糖’ ‘Sweet Sugar’、‘眼线’ ‘Eye Liner’、‘小玩意’ ‘Gizmo’、‘守望’ ‘Watch Up’为母本,以及以兰州百合为母本,‘紫梦’‘黑色魅力’‘守望’为父本的10个杂交组合。采用直接授粉、切割柱头授粉、1 g·L−1萘乙酸(NAA)水溶液涂抹柱头授粉3种方式进行杂交,结合花粉管生长和结实情况评价组合亲和性,并利用简单重复序列标记(SSR)技术对胚培养获得的杂种实生苗进行真实性检验。 结果 ①杂交亲和性评价表明:‘甜糖’ ‘黑色魅力’作为母本与兰州百合杂交亲和性较高,‘眼线’ ‘虎宝宝’ ‘紫梦’作为母本与兰州百合杂交亲和性次之,而‘守望’和‘小玩意’作为母本与兰州百合杂交亲和性低。②直接授粉操作简便且普适性强。③SSR鉴定结果显示:‘甜糖’× 兰州百合、‘黑色魅力’× 兰州百合、‘虎宝宝’× 兰州百合、‘眼线’× 兰州百合、兰州百合 ב黑色魅力’、兰州百合 ב紫梦’的杂交后代共145株实生苗均为真杂种。 结论 兰州百合与不同品系百合亲和性存在差异,本研究筛选出了高亲和亲本‘甜糖’ ‘黑色魅力’;切割柱头授粉可改善‘虎宝宝’× 兰州百合的坐果率;SSR标记技术可以实现对杂种苗的早期准确鉴定。图2表6参34

, 最新更新时间 doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.20250196

摘要:

目的 探索浙江省岱山岛森林群落树种的组成和结构,为海岛森林群落的修复提供树种组合模式参考。 方法 利用样方调查法,调查样地(100 m×100 m)内胸径≥1 cm的木本植物,分析其树种组成、区系成分、径级结构、物种多样性、树种组合等特征。 结果 岱山岛样地内共有木本植物8 767株,隶属18科28属29种,平均树高为4.11 m,平均胸径为4.35 cm。麻栎Quercus acutissima、樟树Cinnamomum camphora和天仙果Ficus erecta等为该群落的主要优势树种。在科水平上,群落树种的世界分布占27.78%,热带成分占50.00%,温带成分占22.22%;在属水平上,热带成分占64.29%,温带成分占28.57%,中国特有占7.14%。样地树种径级结构呈倒“J”型分布,小径级和较小径级的植物数量占比达91.80%。群落Shannon-Wiener多样性指数、Pielou均匀度指数、Simpson多样性指数和Margalef丰富度指数分别为1.28、0.38、0.50、3.08。群落有樟树-麻栎、水杉Metasequoia glyptostroboides-麻栎、麻栎-天仙果等具有较好恢复力的树种组合。 结论 岱山岛森林群落以麻栎、樟树、天仙果、细齿叶柃Eurya nitida、枸骨Ilex cornuta等为优势树种,径级结构呈现倒“J”型分布。该群落植物区系以热带成分占主导,群落整体上树种分布不均匀,形成了不同的树种组合。图4表4参30

, 最新更新时间 doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.20250291

摘要:

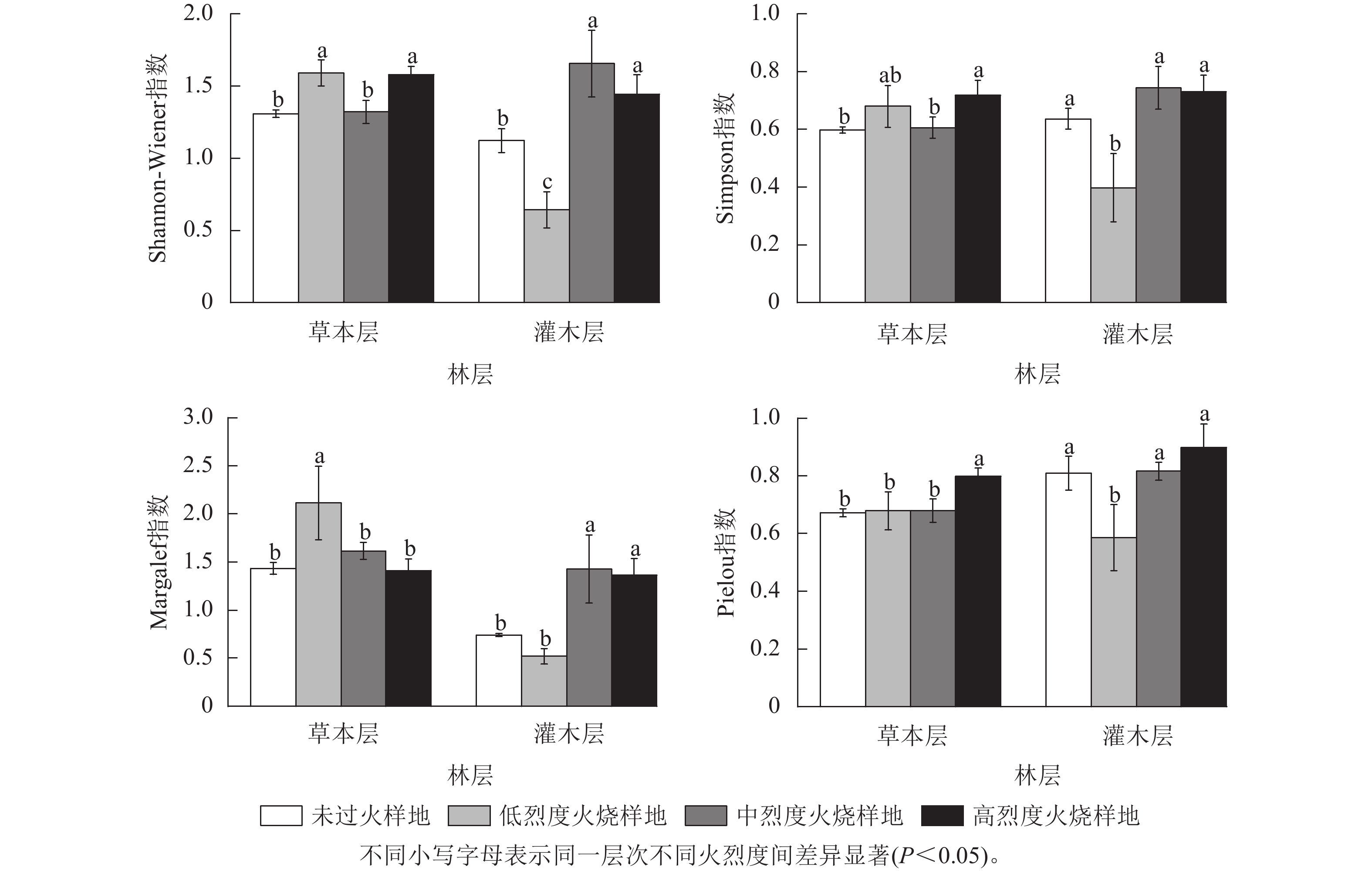

目的 探讨不同火烈度对林下植被物种多样性和土壤理化性质的影响,对火烧迹地森林生态系统恢复及可持续经营具有重要意义。 方法 以山西太岳山油松Pinus tabuliformis林火烧后4 a的迹地为研究对象,采用野外调查和室内分析相结合的方法,研究不同火烈度(低烈度火烧、中烈度火烧、高烈度火烧和未过火)样地林下植被物种多样性和土壤理化性质的差异性和变化趋势,以及火后物种多样性对土壤理化性质的短期响应。 结果 ①共记录维管束植物50种,分属于20科43属,草本层低烈度火烧样地和灌木层中烈度火烧样地物种数高于未过火样地。②灌木层中,Shannon-Wiener指数、Simpson指数、Margalef指数从大到小依次均为中烈度火烧样地、高烈度火烧样地、未过火样地、低烈度火烧样地,Pielou指数从大到小依次为高烈度火烧样地、中烈度火烧样地、未过火样地、低烈度火烧样地。草本层中,Shannon-Wiener指数和Margalef指数在低烈度火烧样地较未过火样地分别显著增加了21.38%和47.55%(P<0.05),Simpson指数和Pielou指数在高烈度火烧样地较未过火样地分别显著增加了20.00%和19.40%(P<0.05)。③不同火烈度极显著影响土壤理化性质(P<0.01),土壤含水率、总孔隙度随着火烈度升高而下降,全磷、全钾质量分数随着火烈度升高呈先下降再上升的变化趋势,在中烈度火烧样地最低。土壤总孔隙度以及土壤有机碳、全氮、速效钾质量分数在不同火烈度样地均随土层的加深而降低。④冗余分析结果表明:0~10 cm土层中的土壤含水率、毛管孔隙度、全钾质量分数和10~20 cm土层中的速效磷质量分数、土壤总孔隙度、速效钾质量分数是显著影响灌木层、草本层物种多样性的土壤因子。 结论 低烈度火烧、中烈度火烧对油松林群落的植被更新具有一定促进作用,土壤含水率和速效磷等理化性质是驱动火后物种多样性分异的关键因子。图2表4参48

, 最新更新时间 doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.20250206

摘要:

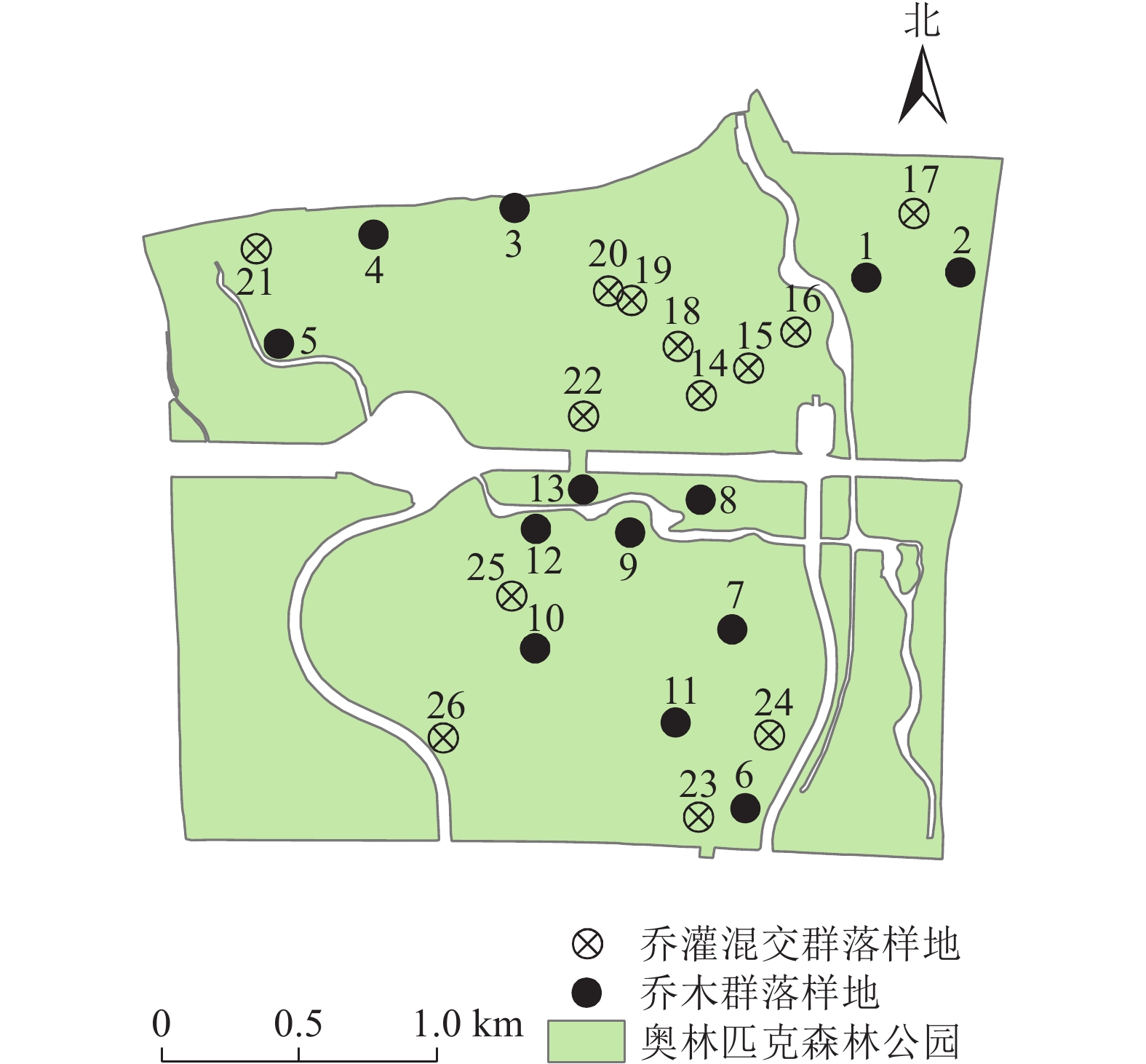

目的 探究城市森林不同植被类型土壤呼吸的时空动态特征及其影响因素,以期为区域碳预估提供理论参考。 方法 以北京奥林匹克森林公园为研究对象,采用便携式土壤呼吸测量仪,于2023年4—10月每月测定该公园26个样地(乔木群落与乔灌混交群落各13个)的土壤呼吸、土壤温度和土壤含水量,并结合高分辨率归一化植被指数,对土壤呼吸的季节与空间变化及其影响因素进行拟合分析。 结果 ①土壤呼吸和土壤温度的季节动态一致,均呈现先上升后下降单峰变化。乔木群落土壤呼吸均值为4.83 μmol·m−2·s−1,大于乔灌混交群落的4.42 μmol·m−2·s−1。②土壤温度可以分别解释乔木群落和乔灌混交群落土壤呼吸季节变化的90.0%和73.0%, 土壤含水量可以分别解释28.0%和37.0%,综合考虑温度−水分的双因子模型可以分别解释93.0%和82.0%。③乔灌混交群落土壤呼吸的空间变异系数与土壤含水量变化趋势相似,两者极显著正相关[决定系数(R2)为0.88,P<0.01],乔木群落土壤呼吸空间变化与土壤温度之间呈现极显著的非线性关系(R2=0.65,P<0.01)。④土壤呼吸对土壤温度的响应存在时空差异,时间上为近似直线增加,空间上为非线性响应,而土壤呼吸虽然时间和空间上都随土壤含水量的增加而增加,但其增加速率存在差异。 结论 城市森林土壤呼吸对环境因素的响应存在时空差异:土壤温度是主导城市森林土壤呼吸季节变化的主要因素,城市森林土壤呼吸空间变化主要影响因素在不同植被类型间存在差异。图6表2参38

, 最新更新时间 doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.20250275

摘要:

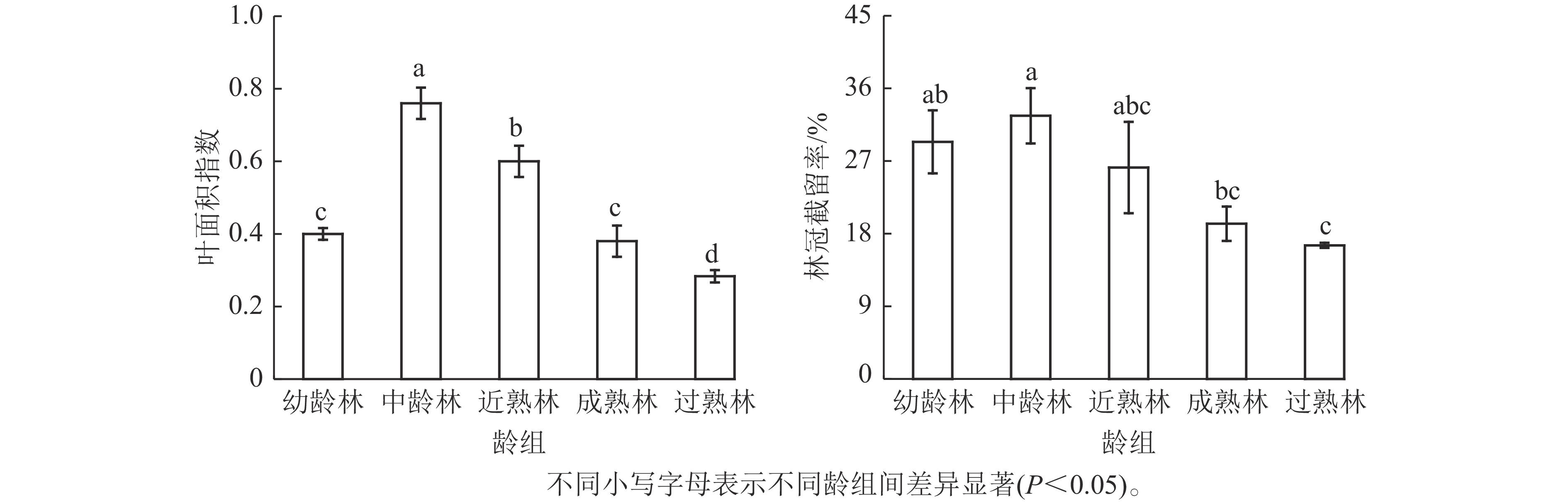

目的 探明晋西黄土区不同生长阶段刺槐Robinia pseudoacacia人工林水源涵养功能的差异,为林分水源涵养能力提升及刺槐林的管理提供科学依据。 方法 以山西省临汾市吉县蔡家川流域刺槐人工林幼龄林、中龄林、近熟林、成熟林、过熟林(林龄分别为15、23、27、34、41 a)为对象,测定刺槐林垂直方向各层(林冠层、凋落物层、土壤层)的水源涵养指标(林冠截留率、凋落物持水能力、土壤物理性质和持水特性),基于熵权-逼近理想解排序(TOPSIS)法综合评价其水源涵养功能。 结果 ①叶面积指数、林冠截留率随龄组攀升呈先升后降趋势,中龄林时最高,在达到成熟林后基本维持稳定。②中林龄凋落物层有最高的蓄积量和最大持水量,而有效拦蓄量在成熟林分中表现更佳;③幼龄林的土壤非毛管持水能力和饱和持水能力最佳,中龄林的毛管持水量最高。④熵权-TOPSIS法计算得出刺槐林地土壤层对水源涵养贡献最大,水源涵养能力整体上随龄组攀升先增强后减弱,其中,中龄刺槐人工林水源涵养功能最佳。 结论 中龄刺槐人工林水源涵养功能最佳。建议结合研究区现有低效林改造及功能提升工程,对现有低效和衰退林分进行合理采伐与补植,以更好地提升刺槐人工林水源涵养功能。图2表5参34

, 最新更新时间 doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.20250203

摘要:

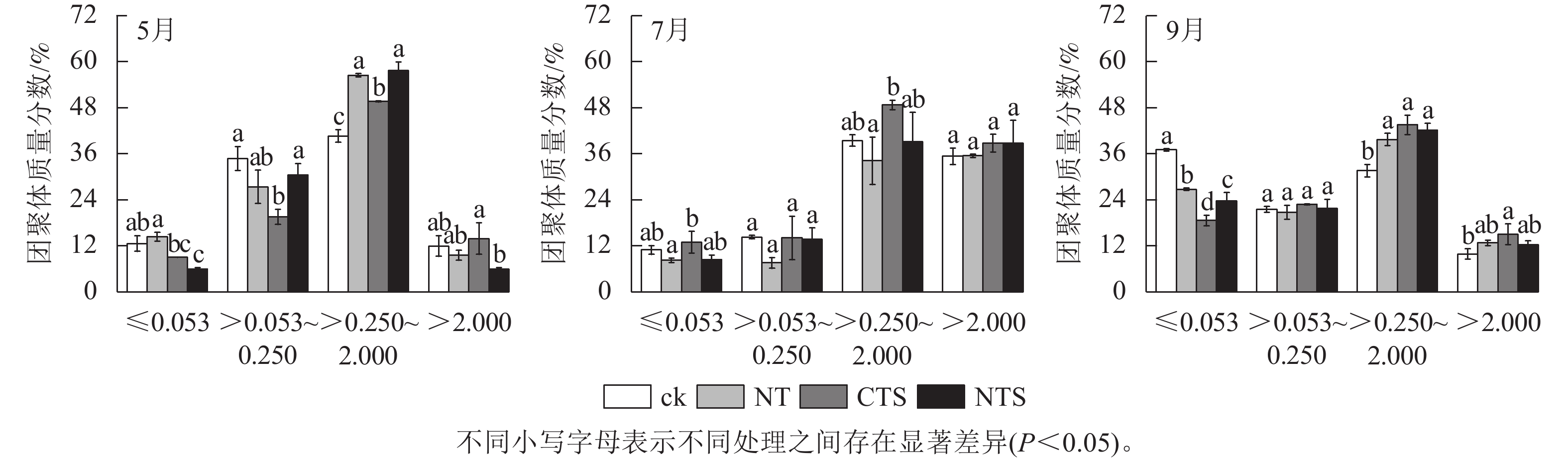

目的 探究保护性耕作措施处理下,宁夏贺兰山东麓酿酒葡萄园土壤的理化性质、团聚体和微生物群落的变化趋势,阐明土壤理化性质与微生物群落的相关关系。 方法 以酿酒葡萄‘赤霞珠’Vitis vinifera ‘Cabernet Sauvignon’为试验材料,设置自然生草(NT)、枝条覆盖(CTS)和自然生草+枝条覆盖(NTS)作为处理,同时以清耕(ck)作为对照,测定分析宁夏贺兰山东麓酿酒葡萄园葡萄开花期(5月)、果实膨大期(7月)和果实成熟期(9月)土壤pH、电导率、团聚体稳定性,氮、磷、钾、有机质质量分数,细菌、真菌相对丰度及多样性等指标。 结果 ①与ck相比,NT、CTS和NTS处理显著提高了葡萄不同生长时期的土壤pH以及全磷、碱解氮、有效磷、有机质质量分数(P<0.05),其中在9月,NT、CTS和NTS处理的土壤有机质分别增加了34.71%、93.33%、68.73%。②与ck相比,NT、CTS和NTS处理的土壤团聚体稳定性显著提高(P<0.05),特别是在9月,NTS处理的团聚体平均质量直径显著增加26.23%,团聚体平均几何直径显著增加67.65%,大于0.250 mm团聚体百分比显著增加31.33%(P<0.05),土壤结构得到了改善。③NT、CTS和NTS处理显著提高了土壤中细菌、真菌的相对丰度和多样性(P<0.05),改变了微生物群落结构。 结论 在‘赤霞珠’酿酒葡萄园中NT、CTS和NTS处理均能显著改善土壤理化性质及微生物性质。图4表3参54

, 最新更新时间 doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.20250213

摘要:

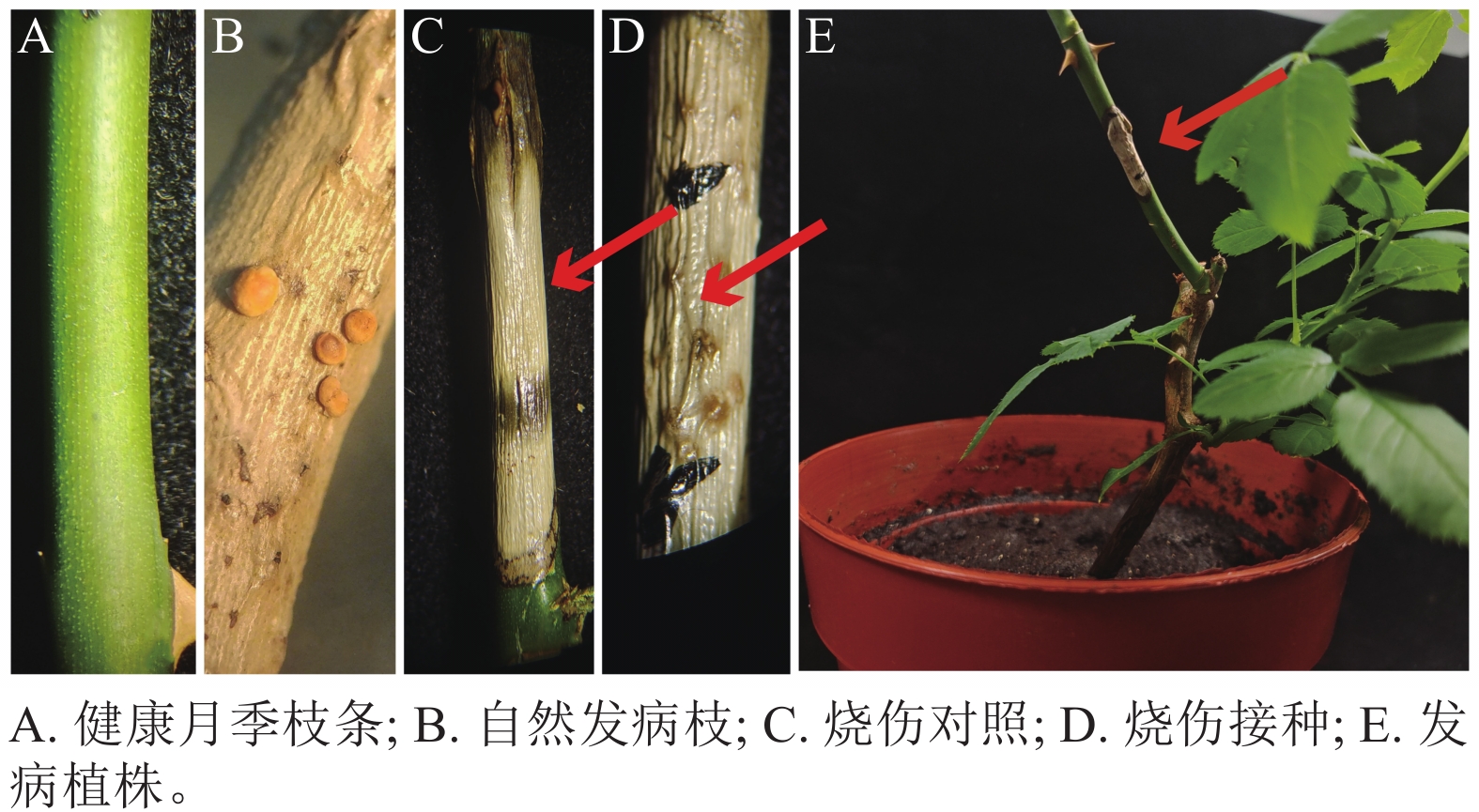

目的 明确辽宁省宽甸县月季Rosa chinensis枯枝病的病原菌种类,研究病原菌的生物学特性与防治药剂,为此病害的有效防控提供参考依据。 方法 利用组织分离法分离纯化病原菌,依据柯赫氏法则对该病害开展致病性试验,通过形态学观察与多基因系统发育学分析鉴定病原菌;采用菌丝生长速率法测定不同碳氮源培养基、pH和温度条件对病原菌生长的影响以及5种杀菌剂对病原菌菌丝生长的抑制作用。 结果 在烧伤接种处理下,分离获得的纯菌株R1007使月季枝条发病,并从发病枝条中再次分离到该菌株。R1007形态学特征与榆生丛赤壳Nectria ulmicola基本一致,Blast结果与系统发育分析中R1007与榆生丛赤壳的模式菌株CFCC52117表现出极高的亲缘性;单因素试验表明:菌株R1007在碳源为麦芽糖、氮源为酵母浸粉、pH7.17和温度为25 ℃时菌丝生长速率最快;供试药剂对病原菌均有不同程度的抑制作用,其中多菌灵对病原菌的菌丝生长抑制效果最好,其抑制中浓度(EC50)为0.338 8 mg·L−1。 结论 引起月季枯枝病的病原菌为榆生丛赤壳,该病原菌最适碳氮源分别为麦芽糖和酵母浸粉,最佳生长pH为7.17,温度为25 ℃,可用多菌灵作为防治月季枯枝病的潜在药剂。图5表2参28

, 最新更新时间 doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.20250249

摘要:

土壤无机碳(SIC)是土壤碳库的重要组成部分,其固存和损失对全球碳循环和气候变化具有深远影响。中国城市化率正不断上升,城市生态系统成为最受关注的生态系统之一。城市绿地作为城市生态系统的重要组成部分,其土壤碳循环与气候变化和生态系统服务功能密切相关,对城市化的响应和反馈必然会成为科学界研究的焦点和重点。然而,目前对城市绿地土壤无机碳循环的认知仍相对匮乏。本文讨论了城市生态系统中的人为活动(城市化进程中土地管理和建设活动等)可能对土壤无机碳产生的影响,系统概述了:①城市化背景下城市绿地土壤无机碳的固存、损失及其影响因素。②土壤物理性质、氮输入、土壤pH和盐分变化对城市绿地土壤无机碳溶解—沉淀平衡的驱动作用。③土壤动物活动和微生物群落变化对城市绿地土壤无机碳形成过程的影响。未来需深入探究城市化背景下土壤无机碳动态变化的驱动机制,不仅能够进一步弥补城市绿地土壤无机碳方面的研究不足,还有助于为城市生态系统碳循环理论完善和生态系统功能优化提供科学支撑。表1参83

土壤无机碳(SIC)是土壤碳库的重要组成部分,其固存和损失对全球碳循环和气候变化具有深远影响。中国城市化率正不断上升,城市生态系统成为最受关注的生态系统之一。城市绿地作为城市生态系统的重要组成部分,其土壤碳循环与气候变化和生态系统服务功能密切相关,对城市化的响应和反馈必然会成为科学界研究的焦点和重点。然而,目前对城市绿地土壤无机碳循环的认知仍相对匮乏。本文讨论了城市生态系统中的人为活动(城市化进程中土地管理和建设活动等)可能对土壤无机碳产生的影响,系统概述了:①城市化背景下城市绿地土壤无机碳的固存、损失及其影响因素。②土壤物理性质、氮输入、土壤pH和盐分变化对城市绿地土壤无机碳溶解—沉淀平衡的驱动作用。③土壤动物活动和微生物群落变化对城市绿地土壤无机碳形成过程的影响。未来需深入探究城市化背景下土壤无机碳动态变化的驱动机制,不仅能够进一步弥补城市绿地土壤无机碳方面的研究不足,还有助于为城市生态系统碳循环理论完善和生态系统功能优化提供科学支撑。表1参83

, 最新更新时间 doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.20250455

摘要:

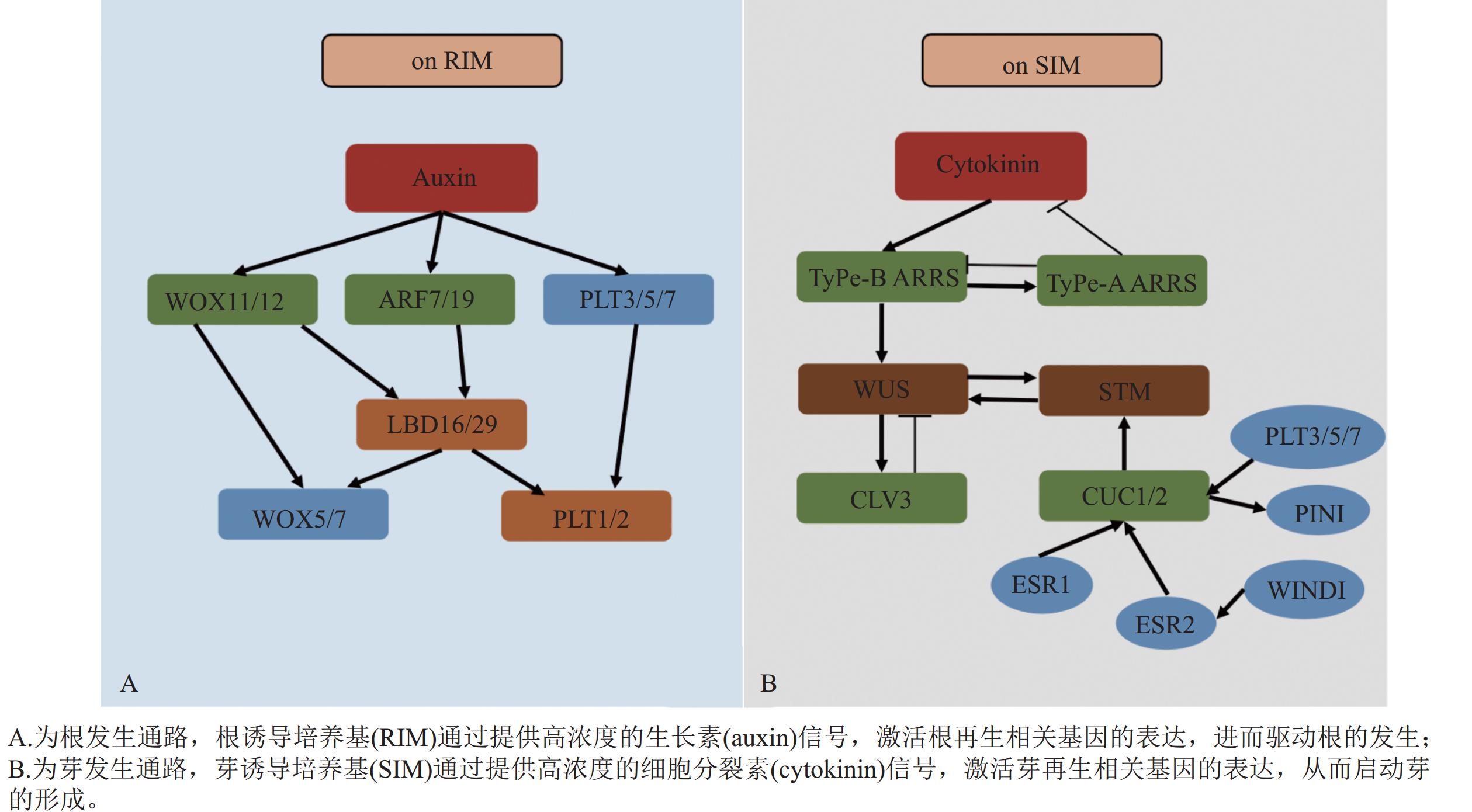

木本植物的高效遗传转化与无性繁殖是实现其遗传改良与产业化的核心环节,然而当前器官发生型再生体系在成年材料中普遍存在生根困难、褐化严重及强基因型依赖性等技术瓶颈,严重制约了相关育种与繁育进程。本研究系统梳理了影响再生效率的关键外部因素,包括外植体选择、培养基优化以及植物生长调节剂的配比与处理时序。在分子机制层面,重点阐述了从愈伤诱导到不定根/不定芽形成过程中的细胞与分子调控机制,揭示了生长素信号(ARF-WOX-LBD通路)调控不定根发生以及细胞分裂素信号(ARR-WUS-CLV3环路)调控不定芽建成的核心机制。针对成年材料生根困难和高酚品种褐化严重等技术瓶颈,提出了结合生理与表观遗传调控的综合对策。本研究分析指出:木本植物器官发生能力受外部培养条件、内部激素通路与表观遗传状态的共同调控,成年材料再生障碍的本质在于再生相关基因在表观层面被系统性抑制。未来通过深化机制解析与技术创新,将有望系统突破木本植物再生障碍,为林木精准育种与基因功能研究提供体系支撑。图1表2参82

木本植物的高效遗传转化与无性繁殖是实现其遗传改良与产业化的核心环节,然而当前器官发生型再生体系在成年材料中普遍存在生根困难、褐化严重及强基因型依赖性等技术瓶颈,严重制约了相关育种与繁育进程。本研究系统梳理了影响再生效率的关键外部因素,包括外植体选择、培养基优化以及植物生长调节剂的配比与处理时序。在分子机制层面,重点阐述了从愈伤诱导到不定根/不定芽形成过程中的细胞与分子调控机制,揭示了生长素信号(ARF-WOX-LBD通路)调控不定根发生以及细胞分裂素信号(ARR-WUS-CLV3环路)调控不定芽建成的核心机制。针对成年材料生根困难和高酚品种褐化严重等技术瓶颈,提出了结合生理与表观遗传调控的综合对策。本研究分析指出:木本植物器官发生能力受外部培养条件、内部激素通路与表观遗传状态的共同调控,成年材料再生障碍的本质在于再生相关基因在表观层面被系统性抑制。未来通过深化机制解析与技术创新,将有望系统突破木本植物再生障碍,为林木精准育种与基因功能研究提供体系支撑。图1表2参82

, 最新更新时间 doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.20250279

摘要:

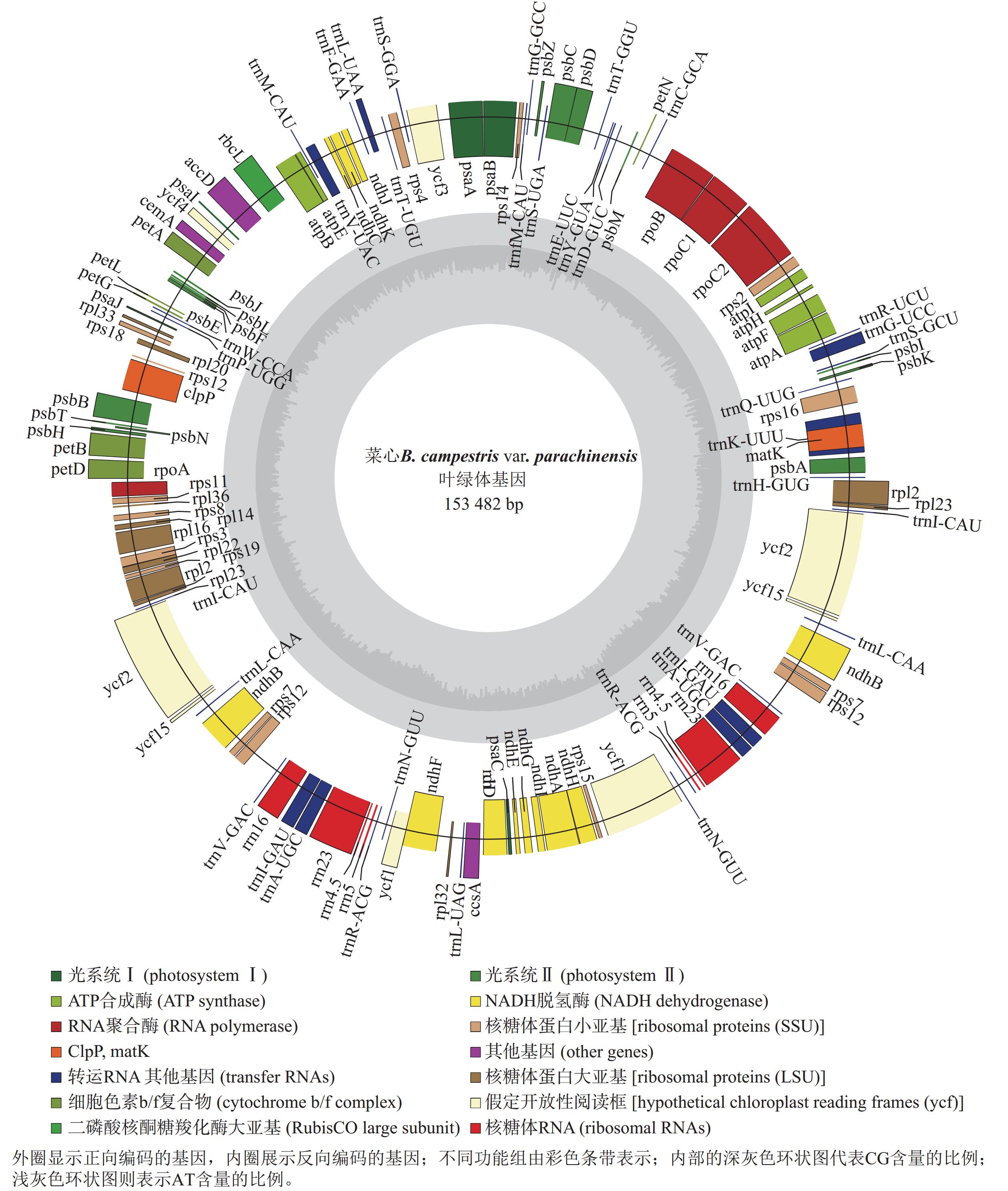

目的 对菜心Brassica campestris var. parachinensis叶绿体基因组进行组装、注释和分析,揭示其与其他十字花科Brassicaceae植物的系统进化关系。 方法 利用Illumina NovaSeq 6000平台对菜心叶绿体全基因组测序,利用生物信息学的手段分析其叶绿体基因组结构、重复序列、核苷酸多样性、密码子偏好性,以及结合其他25种十字花科植物叶绿体基因组序列构建系统发育关系。 结果 菜心叶绿体基因组全长为153 482 bp,GC含量为36.36%,是典型的四分体结构;共注释到132个编码基因,其中86个蛋白质编码基因、37个tRNA基因、8个rRNA基因,以及1个假基因;密码子偏好性分析结果显示:亮氨酸的使用频率最高,相对同义密码子使用度大于1的密码子有31个,多以A或者U结尾;共有37个散在重复序列,315个简单重复序列,其中单核苷酸重复占比最高,为72.70%;小单拷贝区的核苷酸多样性最高,反向重复区的核苷酸多样性最低;系统发育分析结果显示:菜心与其他白菜类蔬菜亲缘关系最近。 结论 菜心叶绿体基因组为典型的四分体结构,相对保守,与普通白菜B. rapa var. chinensis、紫菜薹B. rapa var. purpuraria、大白菜B. rapa subsp. pekinensis等亲缘关系密切。图5表3参39