-

城镇化的进程中,随着环保意识和生活水平的提高,区域环境问题越来越引起人们的关注[1],尤以矿产资源开采为重心来驱动经济发展的区域,环境问题形势严峻且生态环境修复治理相对困难[2],因此开展对矿产资源开发区的生态环境问题研究,不仅能指导区域经济的发展方向,同时也可以找出影响其生态环境最重要的因子,针对性提出治理方案,减小治理成本,提高治理成效。生态环境敏感性是度量生态环境变化的重要指标[3-4],反映区域生态环境发生破坏的难易程度和大小[5]。虽然已有研究表明:区域生态敏感性评价对于制定区域环境政策和有效进行环境管理具有重要作用[6],但大多数生态环境敏感性评价缺乏系统性,主要以土壤侵蚀、盐渍化、沙化等自然生态敏感因子为主[7-11],忽略人为因子对生态环境的影响。影响因子的定量分析方法主要以主成分分析、趋势分析方法为主,不能充分体现影响因子对环境的影响程度。空间分异性不止存在于社会和经济发展[12],相比以往生态环境驱动因子的研究,地理探测器可以有效体现因子的空间异质性[13],是进行驱动因子分析的有力工具[14],现已在环境科学、社会科学、自然科学以及人类健康等方面得到广泛应用,但在矿山区域生态因子评价过程中鲜有报道。鉴于此,本研究选取西部矿产资源城市--乌海市为研究区,以扰动前(2008)、扰动中(2013)和治理中(2016)3个典型年份作为研究年限,选取反映生态环境变化的地形、环境和人为等三方面的11个扰动因子,应用层次分析法(AHP)评价乌海市生态环境敏感性,并应用地理探测器探究影响乌海市生态环境变化的主要驱动因子,为资源发展型城市的生态环境修复提供科学依据和指导性意见。

HTML

-

乌海市位于内蒙古高原西南部(39°15′~39°52′N,106°36′~107°05′E),地势东南高,西北低,由东南向西北倾斜,基本地貌特征呈“三山两谷”格局,属半荒漠地带,具有典型暖温带大陆性气候,年平均气温为10.9 ℃,年均降水量165 mm,7-8月降水量最多,占全年降水量的60%以上,降水稳定性差,年际变化大,植被类型由于受地理、气候因素的影响较为简单,生态环境较脆弱。

-

乌海市是沿黄经济带的中心之一,位于“宁蒙陕甘”经济区的结合部,由海勃湾区、海南区和乌达区3个区域组成。其煤炭资源丰富,煤田占土地面积的23%,1 754 km2的行政区划面积中2/3为不可利用地,环境容量、能耗空间十分有限。随煤炭资源的多年开采,带来的生态环境问题日益突出,该城市于2011年被列为国家第3批资源枯竭型城市。因此,改变其发展模式确定城市的发展方向是资源城市亟待解决的问题。乌海市处于干旱荒漠区,地质条件复杂、生态环境十分脆弱,环境污染和破坏现象严重,区域生态环境保护与治理工作任务繁重,形势严峻。

1.1. 地理及自然条件

1.2. 经济和区域环境

-

根据本研究的各驱动因子(表 1),数据主要包括4个部分:①用于计算地形因子的数字高程模型(DEM)。本研究采用地理空间数据云(http://www.gscloud.cn/)提供的分辨率为30 m的ASTER GDEM全球范围数字高程信息,利用研究区的矢量范围,裁剪得到研究区的数字高程模型。②植被信息。本研究应用地理空间数据云(http://www.gscloud.cn/)提供的Landsat系列30 m × 30 m的影像,合成归一化植被指数(normalized difference vegetation Index,NDVI),然后基于NDVI采用像元二分模型计算得到研究区的植被覆盖度(fractional vegetation cover, FVC)。为获得研究区的生态变化情况,取3 a(2008年5月,2013年5月,2016年5月)的植被覆盖度数据。③基础地理数据。研究区界限、道路、河流等矢量数据来源于国家基础地理信息中心()提供的1:400万基础地理信息数据。④社会经济数据。人口数量、工业总产值和居民人均纯收入主要来自于中国统计年鉴数据,包括3个区域的经济数据。对数据进行裁剪,重新投影为WGS1984,将研究区转化为900 m × 900 m的格网,应用格网提取各因子的平均值,并计算格网中心点到河流道路的平均距离,数据样本量为2 200,所有计算均在Arc GIS 10.2中进行。

等级 坡度/(°) 坡向 曲率 地形起伏度/m 高程/m 植被覆盖度 距水源距离/m 距道路距离/m 人口数量/人 工业总产值/万元 居民人均纯收入/元 轻微 ≤1 [0, 22.5),(337.5, 360] [0, 0.3) [0, 31) [1 060, 1150) ≥0.7 <4 000 <4 000 ≤106 500 ≤481 387 ≤53 487 中度 (1, 2) [22.5, 157.5) [0.3, 0.5) [31, 81) [1150, 1240) [0.4, 0.7) [4 000, 8 000) [4 000, 8 000) (106 500, 110 618] (481 387, 526 539] (53 487, 73 290] 较严重 [2, 5) [157.5, 247.5) [0.5, 1.0) [81, 160) [1 240, 1 386) [0.2, 0.4) [8 000, 16 000) [8 000, 16 000) (110 618, 137 200] (526 539, 955 032] (73 290, 77 222] 严重 ≥5 [247.5, 337.5] [1.0, 1.8] ≥160 ≥1 386 <0.2 ≥16 000 ≥16 000 >137 200 >955 032 >77 222 Table 1. Sensitivity index evaluation scale of Wuhai City

-

层次分析法(AHP)是一种实用多准则决策方法,具有简化复杂的决策问题,并体现影响因子间有序的层次结构,找出因子间内在逻辑关系的优点,并根据相对重要性构建判断矩阵得到各个因子权重值[15]。本研究鉴于层次分析法的特点对乌海市生态环境的敏感性进行评价,确定各驱动因子的主要分级(表 2)。主要流程为:①分析可以表征评价乌海市生态环境敏感性评价的主要影响因子并判定其相互关系,层次化评价体系。②应用通用的1-9比较标度法,对因素两两进行相对重要性比较,给出各个因素对评价效果的比较标度,并构造评价体系中层次结构中上层对下层的判断矩阵。③符合评价一致性检验原则的条件下,对评价体系中的因素进行单排序,最终把子目标下因素的排序汇总,给出总目标下的因素总排序,即给出各个因素的权重系数。在AHP中,引入一致性评价指标:

要素层 要素权重 指标层 指标权重 地形因素 0.118 坡度C1 0.055 坡向C2 0.017 曲率C3 0.006 地形起伏度C4 0.009 高程C5 0.030 环境因素 0.263 植被覆盖度C6 0.088 距水源距离C7 0.176 人为因素 0.619 距道路距离C8 0.055 人口数量C9 0.146 工业总产值C10 0.359 居民人均可支配收入C11 0.059 Table 2. Hierarchical structure of sensitivity assessment of ecological environment in Wuhai City

式(1)中:IC =(λmax-n)/(n-1),IR通过查表得到,一般在RC=0时,认为判断矩阵是完全一致性矩阵;RC<0.1时,认为判断矩阵是满意一致性矩阵;RC>0.1时,认为判断矩阵不具有一致性,不一致时可通过调整修正使之满足一致性检验。与层次单排序一致,当RC>0.1时,认为层次总排序具有满意的一致性。否则就需要对本层次的各个矩阵调整,直到满足一致性检验为止[16]。④构建评价标准以及计算方法:本研究以构成乌海市生态环境敏感性评价因子(地形、环境、人为因子3个方面)构建评价标准体系(表 2),应用各因子的乘积得到研究区的敏感性指数。公式如下:

式(2)中:I为生态敏感性指数,其值越大表明区域生态环境的变化波动越大,对环境的影响越大,反之影响越小,Ci和Wi分别为驱动因子和相应的权重值,i为整数,n为驱动因子个数,在本研究中n=11。

-

地理探测器是揭示因子变化及多因子之间交互作用的模型[14],其核心思想为假设某个自变量对某个因变量有重要影响,自变量和因变量的空间分布应该具有相似性[17],深入探测2个变量的因果关系。本研究以生态敏感指数作为自变量,各驱动因子为因变量,利用地理探测器的因子探测功能对研究区的生态指数变化的驱动因子的效应进行分析,应用q的指标进行判定。

式(3)中:q表示生态因子的解释力,值域范围[0, 1],当q越大表明此因子对乌海市的生态环境影响越大,反之,影响越小。SST与SSW分别表示区域总方差和层内方差之和,N为样本个数,σ为标准差。

2.1. 数据来源与处理

2.2. 研究方法

2.2.1. 层次分析法(AHP)

2.2.2. 地理探测器

-

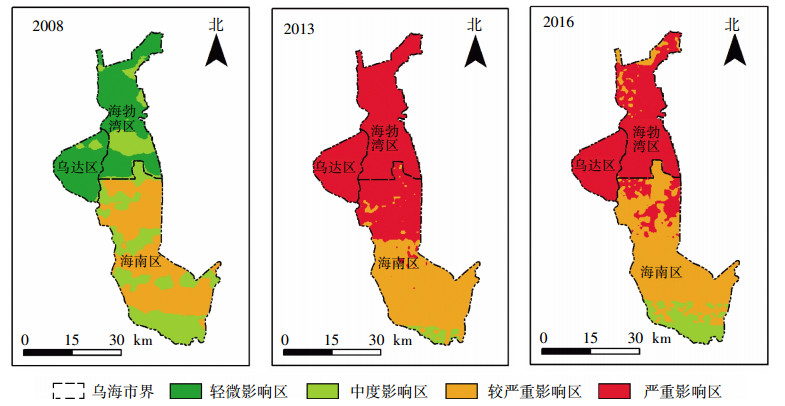

根据敏感指数将生态环境分为轻微影响区(敏感指数≤2)、中度影响区(2<敏感指数≤2.5)、较严重影响区(2.5<敏感指数≤3)、严重影响区(敏感指数>3)等4类。由图 1可知:不同年份乌海市生态环境存在较大的差异,扰动前(2008年)乌海市整体生态环境以轻度、中度影响区域为主,仅在海南区存在大片的较严重影响区域,这与当时乌海市的煤炭开采密切相关[18],生态未破坏前,乌海市经济发展以煤矿为主的第二产业为主,而煤矿主要分布于中西部的海南区;随着煤矿产业的快速发展,煤矿对生态环境的影响加深,2013年影响区域扩展到北部的海勃湾区和乌达地区,且均为严重影响,这表明在经济发展过程中乌海市生态环境遭到严重破坏;经过乌海市政府对乌海市的治理,2016年生态环境得到明显改善,尤其是中部区域的改善较为明显,由2013年的严重影响转变为较严重影响区,但是整体较2008年扰动前生态环境仍不容乐观。

为进一步定量分析乌海市生态环境变化特征,分析乌海市2008,2013和2016年的各分区的生态类型转化规律。由表 3可知:2008-2013年乌海市各分区的生态类型发生了剧烈变化,均由2008年的轻微影响区和中度影响区转变为严重影响区,其中海勃湾和乌达区均转化为严重影响区。到2016年海勃湾和乌达区的生态环境得到修复,但修复面积仅为46.790和0.212 km2,分别占分区比例的9.0%,0.1%,较之2008年乌海市生态环境不容乐观。就单一分区而言,海南区生态环境得到局部改善,严重影响区域面积由2013年的34.4%下降至12.6%,但较严重影响区面积增加了10.0%,同时中度影响区由3.8%增至15.4%;海勃湾地区严重影响区域的面积由100%降至91.6%;乌达区严重影响区的面积下降程度比较小仅同比下降了0.1%。

年份 乌海市分区 影响区面积/km2 轻微影响 中度影响 较严重影响 严重影响 海南区 0.599(0.1) 397.256(39.5) 607.145(60.4) 0(0) 2008 海渤湾区 402.632(76.1) 126.368(23.9) 0(0) 0(0) 乌达区 204.860(3.1) 15.140(6.9) 0(0) 0(0) 海南区 0(0) 38.021(3.8) 621.531(61.8) 345.447(34.4) 2013 海渤湾区 0(0) 0(0) 0(0) 529.000(100) 乌达区 0(0) 0(0) 0(0) 220.000(100) 海南区 0(0) 154.912(15.4) 723.393(72.0) 126.695(12.6) 2016 海渤湾区 0(0) 0(0) 46.790(9.0) 482.210(91.0) 乌达区 0(0) 0(0) 0.212(0.1) 219.789(99.9) 说明:括号中数值为百分比(%) Table 3. Ecological regionalization in Wuhai City

-

本研究以层次分析得到的环境敏感性指数作为因变量,以地形、环境和人为因子作为自变量,应用地理探测器构建2008,2013和2016年模型,分析不同年份的驱动因子变化情况。表 4表明:到水源的距离、人口数量、工业总产值、居民人均可支配收入等4个因子对环境的影响最大,且都达到显著水平(P<0.05);而高程、坡度、植被覆盖度等因子对环境的影响程度较低,这与乌海市的经济发展和经济转型有关[19]。自然因子中到水源的距离对环境的影响最大,为第1驱动因子。这与植物的生长相关,水分充足的区域适于植被的生长,且乌海市处于半荒漠地带,水分对其环境的影响最大,但其影响程度逐年降低,这与研究区经济发展密切相关。2008年经济发展主要依靠农牧业及粗放的煤矿挖掘,这种发展方式对水资源的依赖很大,2013年农牧业的经济方式减少,主要以重工业为主,对水的依赖相对较小,2016年乌海市进行经济转型和环境治理,对水的需求相对降低。人口数量是影响乌海市环境变化的第2驱动因子,人口的增加一方面给环境造成资源负担[20],另一方面增加社会的就业压力,间接影响区域环境的变化[21]。本研究中,人口数量影响环境的变化,但随着人口增多影响力有所下降,这是经济发展及经济转型的重要体现。第2驱动因子为工业总产值,它是一个区域经济发展状况的重要体现[22],乌海市作为重要的煤炭存储区,工业总产值的多少表明以煤炭为主要经济发展方式的状态,随着年份的增加工业总产值对环境的影响明显降低,这说明乌海市的工业格局发生剧烈的变化。居民人均可支配收入是人民生活水平的重要体现,人民生活水平提高与环境破坏呈负相关,即人民生活水平提高,环境保护较好,这表明民众对环境的需求发生剧烈的变化。生活水平的提高会增加民众对生活质量的追求,增强环保意识,间接促进环境恢复[23]。

影响因子 q 2008 2013 2016 坡度 0.075* 0.271* 0.178* 坡向 0.019 0.030* 0.049* 曲率 0.005 0.095 0.050 地形起伏度 0.004 0.284* 0.182* 高程 0.160* 0.173* 0.073* 到水源距离 0.829* 0.760* 0.756* 到道路距离 0.053* 0.091* 0.059* 植被覆盖度 0.019 0.008 0.282* 人口数量 0.770* 0.686* 0.670* 工业总产值 0.770* 0.420* 0.306* 居民人均可支配收入 0.770* 0.491* 0.208* 说明:*表明因子的显著性(P<0.05) Table 4. Distribute of different q value of 11 major factors from different stages

每个时期因子对环境的贡献程度存在差异。2008年因子贡献排序为到水源的距离>人口数量=工业总产值=居民人均可支配收入>高程>坡度>到道路的距离>植被覆盖度>坡向>曲率>地形起伏度;2013年各因子贡献排序为到水源的距离>人口数量>居民人均可支配收入>工业总产值>地形起伏度>坡度>高程>曲率>到道路的距离>坡向>植被覆盖度;2016年治理期因子贡献排序为到水源的距离>人口数量>工业总产值>植被覆盖度>居民人均可支配收入>地形起伏度>坡度>高程>到道路的距离>曲率>坡向。这种变化表明不同时期乌海市的生态环境发生显著的变化,就植被覆盖度变化而言,2008年植被覆盖度对生态环境的影响排名第8,2013年植被覆盖度排名第11,2016年排名第4,表明植被在修复生态环境方面需要一个时间周期,起初破坏前少量的植被存在对生态环境产生一定影响,破坏后影响降低,而修复后植被生长提高对环境的影响力。

3.1. 乌海市生态环境变化分析

3.2. 乌海市生态环境驱动因子分析

-

乌海市生态环境经历了良好(2008)-生态破坏(2013)-生态修复(2016)的过程,这种变化与乌海市的煤炭行业发展及治理有关[18]。史娜娜等[7]研究表明乌海市生态环境变化与土地资源承载力密切相关,2005年乌海市市政府提出对煤矿资源的开采实行“先关闭,后整合”的举措,生态环境得到治理,但由于前期煤炭的开发残留的废渣、废料对生态环境造成的压力还在[24],故2013年生态环境持续恶化,到2016年绿色生态景观[25]及城乡一体化绿色生态网络[26]的提出,促进了乌海市生态环境的恢复。

乌海市生态环境变化是自然和人为因子相互作用的结果,这与前人的研究一致[26]。本研究中,到水源的距离、人口数量、工业总产值、全体居民人均可支配收入等是最主要的驱动因子,到水源的距离是第1驱动因子,主要与乌海市干旱的需水环境密切相关,距离水源越近,水分越充足,能够提供植被的生长的水分[27],进而修复周边的生态环境,反之,距离水源越远,生境水分供应不足,破坏生态环境。人为因子在本研究中是影响乌海市生态变化的主要部分,一方面人口增加对生态环境造成压力,抑制生态修复,且工业总产值的增加表明在以矿产开采的工业增加,势必会造成生态破坏。居民人均可支配收入反映了人们的生活水平,一方面为了快速提高收入会对环境进行破坏,另一方面收入的提高促使人们享受生活保护生态环境。为此政府提出退耕还林还草政策[20]和煤炭资源转型等重要政策,同时推行工业技术革新,以减少对资源的浪费;在提高人民生活水平的同时,提倡绿色生态的理念。不同于以往的研究[28-30],本研究中植被覆盖度不是最主要的驱动因子,究其原因,一方面与变量选择的原则有关,本研究中变量选取2008,2013,2016年中前4名且出现频率≥2的因子为最重要的驱动因子,另一方面,植被覆盖度对生态环境的影响具有迟滞效应。虽然2016年植被覆盖度成为影响生态变化最主要的因子,但本研究是多年研究的整合,未把植被覆盖度作为最主要的驱动因子,在今后的研究中应探究多年植被覆盖度对生态环境的驱动效应。

-

本研究为探究中国西部矿产资源区在经济转型后的生态环境变化及主要驱动因子,以乌海市为研究对象应用层次分析法对乌海市不同时期的生态环境进行评价,并采用地理探测器分析影响其变化的主要驱动因子,结论如下:①乌海市生态环境发生了由初期的生态环境良好-生态破坏-生态修复的过程,不同过程中生态环境的空间分区存在明显差异,生态脆弱区由2008年的中南部区域(607.145 km2)向北延伸到2013年的北部全境(1 715.978 km2),截止到2016年生态脆弱区域减少117 km2(1 599.089 km2),生态修复取得了一定的成效,但未达到2008年破坏前的水平。海南区的生态修复工作成效最大,修复面积达154.912 km2(占海南区的15.4%),海勃湾和乌达区的生态修复成效较差,生态修复面积仅为46.790和0.212 km2,分别占分区比例的9.0%和0.1%。②乌海市主要的驱动因子为到水源的距离、人口数量、工业总产值、居民人均可支配收入等4个因子,这充分说明乌海市生态环境变化是自然和人为因素共同作用的结果,其中人为因素对矿产资源型城市的影响程度大于自然因素,因此在今后的环境治理中,应提高科技投入,尤其在矿产资源改进方面,提高矿产资源的利用率,也要进一步加强对前期矿产开发所造成的废渣、废料的再利用,同时提高人民的生活质量和素质,宣传绿色无污染的理念,倡导环保,无污染和环境保护,使环保的理念深入民众。

DownLoad:

DownLoad: