-

森林生产力是指单位林地面积上单位时间内所生产的生物量,反映了森林生长的水平和质量。森林生产力的研究一般从2个方面来考虑:一是生产力数值测定或估算,主要为森林生产力的测定区域性生产力的实测研究[1-2]。二是生产力形成机理研究,主要揭示生物、环境等因子对生产力形成的影响[3-4]。森林生产力的地理分异特性由太阳辐射、海陆位置和海拔高度等因素的空间差异而引起,因自然生态环境条件与森林植物群落在空间地域上发生分化而产生,是自然界的一种普遍现象。掌握森林生产力的地理分异特性及规律,是科学合理地开展森林经营管理、提高森林生态系统质量和效益的重要基础。杉木Cunninghamia lanceolata是中国南方亚热带地区特有的优良速生乡土树种,较喜光,喜温暖湿润,不耐严寒及湿热;适应年平均温度为15~23 ℃,年降水量为800~2 000 mm的气候条件;树形整齐,冠幅较小,干形通直圆满,木材产量高,用途广,在生态环境建设中发挥着重要的作用。杉木林是浙江省主要的森林类型之一,占全省森林面积的21.43%,占全省森林蓄积量的28.76%;除了浙江省北部平原地区外,其他地区均有大面积分布。对杉木林的研究,目前主要集中在杉木林生长过程和生产力[5-6],杉木林生长模型[7-8]、杉木实生林地位指数[9-10]、杉木林立地[11]和杉木林效益[12-16]等方面,关于浙江省杉木林生产力在经度、纬度和海拔方向上的分异特性还未见报道。本研究揭示浙江省杉木林生产力的地理分异特性及规律,对于精准经营管理杉木林、提高杉木林生产力水平具有重要的意义。

-

浙江省(27.10°~31.18°N,118.02°~123.17°E)位于中国东南部沿海,东临东海,与福建、安徽、江西、江苏、上海接壤,陆地面积约1 018万hm2;海拔最高达1 929 m,总体地势西南高东北低,呈阶梯下降。浙江省属亚热带季风气候,光照较多,雨量丰沛,年平均气温为15~18 ℃,年平均降水量为980~2 000 mm,雨热季节变化同步;全省土壤以丘陵山地红壤、黄壤等地带性土壤和海岛饱和红壤为主;植被类型有常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混交林、常绿落叶针叶混交林、山地矮林和山地草丛灌丛。全省常水位水面面积为5 316.66 km2,河流以鄱阳湖水系(信江)、太湖水系(苕溪、京杭运河)、钱塘江(曹娥江)、闽江、甬江、椒江、瓯江、飞云江、鳌江等水系为主。杉木林主要分布在浙江省西部,以丽水市和杭州市分布最多,在嘉兴市和舟山市基本无分布,其余地级市较少;呈现西多东少,由北向南减少的趋势。

-

以浙江省1994,1999,2004和2009年等4次森林资源连续清查数据(包含样地数据和样木数据)作为基础数据。浙江省森林资源连续清查采用28.28 m × 28.28 m的正方形样地,样地间距为4.00 km × 6.00 km,样地面积0.08 hm2,各次调查的主要技术标准基本统一。样地数据记录了样地号、横纵坐标、海拔、坡度、优势树种、活立蓄积等样地因子。样地优势树种、树种组划分与树种、树种组划分标准相同。样木数据记录了立木类型、检尺类型、树种和胸径等因子。

利用MATLAB软件对样地数据进行处理。以优势树种代码为依据筛选杉木树种,通过横纵坐标筛选复位样地,利用样地号筛选复位样地的样木数据,以检尺类型为依据计算复位样地的损耗蓄积,以活立木蓄积为基础计算杉木林生产力。结合样地数据和样木数据,对样地数据进行检查,剔除异常值。

4次调查的样地数分别为4 223,4 251,4 253和4 252个,其中杉木林样地数分别为554,516,415和350个。为探索样地长期固定可能带来的影响,国家林业局在浙江省进行了固定样地的分期移位替换试点工作;1994-1999年间浙江省复位的杉木林样地有256个,1999-2004年间复位239个,2004-2009年间复位305个。

-

目前,森林生产力的估计主要有基于森林资源清查数据的估计和基于遥感信息技术的估计方法[17-21]。基于森林资源清查数据的方法包括平均生物量法[22-23]、生物量转换因子法[24-26]和生物量换算因子连续函数法[27-29];其中平均生物量法需要对样地中的部分或全部树木进行采伐后测定各部位的质量,生物量转换因子法将换算因子取作常数只能粗略估算大尺度范围的森林生物量。根据现有数据,本研究采用方精云等[28]提出的生物量换算因子连续函数法对研究期内浙江省杉木林生产力进行估算,每相邻2次调查为1期数据,共3期;计算各期杉木林每年每公顷生物量,作为生产力估测值;以复位样地的活立木蓄积为基础,计算各样地2次调查的单位面积蓄积之差作为各期的单位面积蓄积增长量;通过换算因子将蓄积量转换为生物量,以此作为生产力。

在已知森林蓄积的情况下[27],单位面积生物量B(t·hm-2)=αV+β。其中:V为单位面积蓄积量(m3·hm-2),α和β为参数。本研究中杉木林换算因子α=0.40,β=22.54;采用修正式[29]:ΔB=α[V2+(Vc+Vd)(1+p)Δm-V1]/Δn。其中:V1为前1期调查样地单位面积蓄积量(m3·hm-2),V2为后1期调查样地单位面积蓄积量(m3·hm-2),Δn为2期数据调查的间隔期(a),(Vc+Vd)(1+p)Δm为Δn年内的未测生长量(按Δm年计算)的单位面积消耗量,其中Δm为采伐木和枯损木从最后1次调查到被采伐或枯损时所经历的时间(a),取Δm=Δn/2。Vc和Vd分别为间隔期Δn年内单位面积采伐和枯损蓄积,p为年平均生长率。

-

浙江省经度范围为118.02°~123.16°E,包含了2条6度带中央经线(117.00°E和123.00°E),即6度带的第20号和第21号带。样地数据记录的国家统一坐标横坐标范围为20 609 000~21 415 000 m,对应的经度为118.12°~122.12°E。按经度将浙江省划分为11个半度带,依次标为Ⅰ~Ⅺ带。浙江省杉木林样地在Ⅶ~Ⅸ带分布数量较少,Ⅹ~Ⅺ带没有分布。因此选取Ⅰ~Ⅵ带进行分析。

-

浙江省纬度范围为27.10°~31.18°N。杉木林复位样地数据记录的国家统一坐标的纵坐标范围为3 036 000~3 436 000 m,对应的纬度为27.42°~31.03°N。按纬度将浙江省划分为9个半度带,依次标为Ⅰ~Ⅸ带。浙江省杉木林样地在Ⅰ,Ⅷ和Ⅸ带分布较少,因此选取Ⅱ~Ⅶ带进行分析。

-

根据《国家森林资源连续清查操作细则》,不同地貌的海拔小于500 m的划为低海拔,500~1 000 m的划为中海拔,≥1 000 m划为高海拔。结合研究区的实际情况,浙江省可划分为5个海拔梯度带,采用上限排外法,分别为250 m以下,250~500,500~750,750~1 000和1 000 m及以上,依次标为Ⅰ~Ⅴ梯度带。

-

通过SPSS 20对3个不同维度下不同梯度带上的生产力进行差异显著性分析。选择单因素方差分析下常用的最小显著差法在0.05的显著性水平下进行多重比较分析。

-

分析杉木林生产力(表 1)的最大值可知:第1期杉木林生产力明显高于第2期和第3期;3期数据中杉木林生产力的最小值都为0,原因是样地内样进行了皆伐,新生木未达到起测条件。1999-2009年间,浙江省杉木林生产力均值有所波动,第1期与第2期的均值之差明显高于第2期和第3期,可见第1期生产力明显低于后2期。

表 1 1994-2009年间浙江省杉木林生产力总体特征

Table 1. Population characteristic of productivity of C. lanceolata forest in Zhejiang Province in 1994-2009

时间 样地数/个 生产力/(t·hm-2·a-1) 均值 最大值 最小值 标准差 第1期(1994-1999年) 255 1.43 11.37 0 1.43 第2期(1999-2004年) 238 2.11 8.88 0 1.50 第3期(2004-2009年) 310 1.86 6.25 0 1.27 -

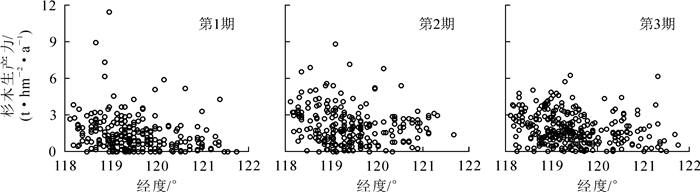

从图 1可知:浙江省杉木林分布在118.00°~122.00°E范围内,以120.0°E为分界,样地数量西面多东面少,且样地生产力的最大值都位于西面。

图 1 浙江省杉木林生产力在经度梯度上的分布

Figure 1. Distribution of C. lanceolata forest productivity in longitude gradient in Zhejiang Province

对1994-2009年的各梯度带杉木林生产力的分析(图 2)可知:各梯度带上生产力存在波动,从第1期(1994-1999年)到第2期(1999-2004年),在各梯度带上浙江省杉木林生产力呈增大趋势,平均增幅49%;除第Ⅲ梯度带外,第2期到第3期(2004-2009年)各梯度带上的浙江省杉木林生产力均有所下降但不明显。具体来看:第1期浙江省杉木林生产力沿经度梯度带总体呈下降趋势,第2和第3期浙江省杉木林生产力以第Ⅳ梯度带为界,呈先下降趋势后微上升趋势。从第Ⅰ至第Ⅳ梯度,第2期的生产力下降了1.20 t·hm-2·a-1,第3期下降了1.30 t·hm-2·a-1;从第Ⅳ至Ⅵ梯度带,第2期的生产力上升了0.17 t·hm-2·a-1,第3期的生产力上升0.44 t·hm-2·a-1。

图 2 1994-2009年浙江省杉木林生产力在经度梯度带上的变化

Figure 2. Statistics of productivity of C. lanceolata forests in Zhejiang Province in longitude gradient zone in 1994-2009

沿经度梯度方向,第Ⅱ梯度带上的第1期生产力与除第Ⅰ梯度带外的其他梯度带上的均存在显著差异(P<0.05);第Ⅰ梯度带上的第2期生产力与除第Ⅱ梯度带外的其他梯度带上的存在显著差异;第Ⅰ梯度带上的第3期生产力与其他梯度带上的都存在显著差异(P<0.05)。总体可见,沿经度方向第Ⅰ,Ⅱ梯度带上的生产力明显高于其余梯度带上的生产力,且随着时间推移第Ⅰ梯度带上的生产力与其他梯度带上的生产力差异越加显著。

-

从图 3可以看出:浙江省杉木林分布在27.50°~30.50°N范围内,以28.00°~29.50°N间分布较为集中。生产力主要为0~5.00 t·hm-2·a-1。

图 3 浙江省杉木林生产力在纬度梯度上的分布

Figure 3. Distribution of C. lanceolata forest productivity in latitude gradient in Zhejiang Province

由图 4可知:1994-2009年间各梯度带上杉木林生产力均值存在波动。从第1期到第2期,浙江省杉木林生产力在第Ⅳ,Ⅵ,Ⅶ梯度带上均略微上升,在第Ⅱ,Ⅲ,Ⅴ梯度带上有不同程度下降,在Ⅱ梯度带上下降明显,达47.0%。从第2期到第3期,浙江省杉木林生产力除第Ⅱ梯度带外在各梯度带上都略微下降,在第Ⅱ梯度带上略上升。相比而言,第1期和第3期浙江省杉木林生产力在纬度方向波动规律一致,在第Ⅳ和第Ⅵ梯度带出现谷值,在第Ⅴ梯度带出现峰值但最大值出现在第Ⅱ梯度带上。不同梯度带上第2期杉木林生产力约为2.00 t·hm-2·a-1,除第Ⅱ梯度带上的生产力偏小外第2期杉木林生产力的波动规律与第1期和第3期基本一致,但波动不明显。第Ⅱ梯度带的生产力较小,第Ⅲ梯度带上也出现了峰值。

图 4 1994-2009年浙江省杉木林生产力在纬度梯度带上的变化

Figure 4. Statistics of productivity of C. lanceolata forests in Zhejiang Province in latitude gradient zone in 1994-2009

沿纬度梯度方向,第1期和第2期生产力在各梯度带上均无显著差异(P>0.05);第Ⅱ梯度带上的第3期生产力与第Ⅲ,Ⅳ,Ⅵ梯度带上的生产力存在显著差异(P<0.05),第Ⅵ梯度带上的生产力又与第Ⅴ梯度带上的生产力存在显著差异(P<0.05),而第Ⅶ梯度带上的生产力与所有梯度带上的均无显著差异(P>0.05)。总体可见,沿纬度方向各梯度带上的生产力无显著差异,但沿纬度方向各梯度带上的生产力波动规律一致,且随着时间推移生产力有向着差异显著的梯度带分化的趋势。

-

从图 5可知:浙江省杉木林样地在海拔0~1 200 m内均有分布,以250~500 m最为集中。

图 5 浙江省杉木林生产力在海拔梯度上的分布

Figure 5. Distribution of C. lanceolata forest productivity in altitude gradient in Zhejiang Province

由图 6可知:从第1期到第2期,浙江省杉木林生产力在各梯度带上均有所上升,上升17.0%~54.0%不等;从第2期到第3期,浙江省杉木林生产力除第Ⅴ梯度带外,其他各梯度带上均下降。具体地说,第1期时随海拔升高,杉木林生产力呈上升趋势;第2期除第Ⅴ梯度带外,其余各带上浙江省杉木林生产力都约2.00 t·hm-2·a-1;第3期除第Ⅴ梯度带外,其余各带上的值都小于2.00 t·hm-2·a-1。

图 6 1994-2009年浙江省杉木林生产力在海拔梯度带上的变化

Figure 6. Statistics of productivity of C. lanceolata forests in Zhejiang Province in altitude gradient zone in 1994-2009

沿海拔梯度方向,第1期生产力仅在第Ⅴ梯度带与第Ⅱ梯度带间存在显著差异,其他梯度带差异不显著;第2期生产力在各梯度带间均无显著差异;第Ⅴ梯度带上的第3期生产力与各梯度带上的生产力均存在显著差异,第Ⅰ梯度带上的生产力与第Ⅱ梯度带上的生产力也存在显著差异。总体可见,沿海拔方向各梯度带间无显著差异,但随着时间推移第Ⅴ梯度带与其他梯度带间的差异逐渐显著,且第Ⅴ梯度带上的生产力高于其余梯度带上的生产力。

-

本研究利用1994-2009年浙江省森林资源连续清查数据,采用换算因子连续函数法计算了各样地的生产力,分析了杉木林样地生产力在研究区的地理分异特性,得出以下主要结论:浙江省杉木林生产力在沿经度方向上存在显著分异现象,在第Ⅰ和Ⅱ梯度带上的生产力明显高于其他梯度带,其他梯度带间差异不明显。整体上表现为西高东低,自西向东呈先降再升的态势。浙江省杉木林生产力在沿纬度方向上波动明显且规律一致,第Ⅱ梯度带上的生产力相对高于其他梯度带上的生产力,各梯度带间的差异不显著。第1期和第2期时浙江省杉木林生产力在海拔方向上差异不显著,但随着时间推移到第3期时,第Ⅴ梯度带的生产力显著高于其他梯度带的。总体上,浙江省杉木林生产力在经度方向上存在明显分异现象,在纬度和海拔2个地理维度上无明显分异现象,但随时间推移有分异趋势,分异现象逐渐明显。

换算因子连续函数法对大尺度范围的估算比较精确,对单个样地的生产力估算则存在一定误差。本研究以每半度为一带,平均划分了浙江省经度和纬度梯度带;结果显示:带与带之间的差异部分显著,部分不显著。今后可以考虑将差异不显著的相邻梯度带合并为同一带,形成经纬差不相等的梯度带。

可围绕不同的样地因林分年龄、立地条件、经营措施等因素所造成的差异展开进一步研究,分析不同经度、纬度和海拔梯度上杉木林生产力差异原因,探讨不同时间段杉木林生产力差异规律及与生产力评价方式的关系。

就生产实践而言,浙江西南部杉木林生产力最高且与其他区域差异明显。今后可将该区域作为杉木林经营发展的重点区域,并通过提质来提高浙江省的杉木林生产力总体水平。

Geographical differentiation characteristics influencing productivity of Cunninghamia lanceolata forests in Zhejiang Province

-

摘要: 杉木Cunninghamia lanceolata林是浙江省主要的森林类型之一。为科学合理地开展杉木经营管理,提高森林生态系统质量和效益,以1994-2009年浙江省森林资源连续清查数据为基础,采用生物量换算因子连续函数法计算森林生产力,以平均划分的原则将经度、纬度和海拔3个维度分别划分成几个半度带称之为梯度带,用最小显著差法分别计算差异显著性,分析杉木林生产力的地理分异特性及规律。结果表明:浙江省杉木林生产力在经度方向上差异显著(P < 0.05),第Ⅰ和第Ⅱ梯度带上的生产力明显高于其他梯度带上的生产力且其他梯度带间的生产力差异不显著(P>0.05);在沿纬度方向上差异不显著,但各梯度带上的生产力波动规律一致;在海拔方向上差异不显著(P>0.05),但随时间推移第Ⅴ梯度带的生产力明显高于其他梯度带上的生产力。总体上,浙江省杉木林生产力在经度方向上存在明显分异现象,在纬度和海拔2个地理维度上无明显分异现象,但随时间推移有分异趋势,分异现象逐渐明显。浙江省杉木林在118°~119°E之间培育可能会具有更高的生产力。Abstract: To scientifically and reasonably carry out forest management and to improve quality and benefits of the forest ecosystem for a Cunninghamia lanceolata forest, one of the main forest types in Zhejiang Province, this research was conducted based on data from the national forest inventory of Zhejiang Province from 1994 to 2009. The method of variable biomass expansion factor function (BEFF) was used to estimate productivity. According to the principle of average division, longitude, latitude and altitude were divided into several half-degree zones respectively called Gradient Zones. Least-Significant Difference (LSD) was used to estimate significant differences and then analyse geographic differentiation characteristics and rules of productivity for C. lanceolata forests in three dimensions:longitude, latitude, and altitude. Results showed that productivity of C. lanceolata forests in Zhejiang Province along the longitudinal direction had significant differences (P < 0.05). Productivity in Gradient Zones Ⅰ and Ⅱ were obviously higher than productivity in other gradient zones, and differences among other gradient zones were not significant (P>0.05). Along the latitudinal direction, there were no significant differences (P>0.05) for productivity in zones, but the law of productivity fluctuation in gradient zones was consistent. In the altitudinal direction there were no significant differences (P>0.05) for productivity in Zones. As time went on, productivity of Gradient Zone Ⅴ was higher than productivity in Gradient Zones Ⅰ-Ⅳ. Generally speaking, then, productivity of C. lanceolata forests in Zhejiang Province had differentiation in the longitudinal direction but not in latitudinal and altitudinal directions; however, over time, differentiation was noticeable. C. lanceolata forests in Zhejiang Province cultivated in longitude 118°-119°E would have higher productivity.

-

表 1 1994-2009年间浙江省杉木林生产力总体特征

Table 1. Population characteristic of productivity of C. lanceolata forest in Zhejiang Province in 1994-2009

时间 样地数/个 生产力/(t·hm-2·a-1) 均值 最大值 最小值 标准差 第1期(1994-1999年) 255 1.43 11.37 0 1.43 第2期(1999-2004年) 238 2.11 8.88 0 1.50 第3期(2004-2009年) 310 1.86 6.25 0 1.27 -

[1] 赵敏, 周广胜.基于森林资源清查资料的生物量估算模式及其发展趋势[J].应用生态学报, 2004, 15(8):1468-1472. ZHAO Min, ZHOU Guangsheng. Forest inventory data (FID)-based biomass models and their prospects[J]. Chin J Appl Ecol, 2004, 15(8):1468-1472. [2] 孙长忠, 沈国舫, 李吉跃, 等.我国主要树种人工林生产力现状及潜力的调查研究(Ⅱ)桉树、落叶松及樟子松人工林生产力研究[J].林业科学研究, 2001, 14(6):657-667. SUN Changzhong, SHEN Guofang, LI Jiyue, et al. Study on the present condition and the potentialities of the productivity of main tree species plantation of China(Ⅱ) study on the plantation productivities of Eucalyptus, Larix and Pinus sylvestris var. mongolica[J]. For Res, 2001, 14(6):657-667. [3] 肖乾广, 陈维英, 盛永伟, 等.用NOAA气象卫星的AVHRR遥感资料估算中国的净第一性生产力[J].植物学报, 1996, 38(1):35-39. XIAO Qianguang, CHEN Weiying, SHENG Yongwei, et al. Estimating the net primary productivity in China using meteorological satellite data[J]. Acta Bot Sin, 1996, 38(1):35-39. [4] 肖兴威.中国森林生物量与生产力的研究[D].哈尔滨: 东北林业大学, 2005. XIAO Xingwei. Study on Forest Biomass and Productivity in China[D]. Harbin: Northeast Forestry University, 2005. [5] 黄兴召, 许崇华, 徐俊, 等.利用结构方程解析杉木林生产力与环境因子及林分因子的关系[J].生态学报, 2017, 37(7):2274-2281. HUANG Xingzhao, XU Chonghua, XU Jun, et al. Structural equation model analysis of the relationship between environmental and stand factors and net primary productivity in Cunninghamia lanceolata forests[J]. Acta Ecol Sin, 2017, 37(7):2274-2281. [6] 荣薏, 何斌, 黄恒川, 等.桂西北第2代杉木人工林的生物生产力[J].广西农业生物科学, 2008, 27(4):451-455. RONG Yi, HE Bin, HUANG Hengchuan, et al. Biomass productivity of the second generation Cunninghamia lanceolata plantation in northwest of Guangxi[J]. J Guangxi Agric Biol Sci, 2008, 27(4):451-455. [7] 张雄清, 张建国, 段爱国.基于贝叶斯法估计杉木人工林树高生长模型[J].林业科学, 2014, 50(3):69-75. ZHANG Xiongqing, ZHANG Jianguo, DUAN Aiguo. Tree-height growth model for Chinese fir plantation based on Bayesian method[J]. Sci Silv Sin, 2014, 50(3):69-75. [8] 张雄清, 张建国, 段爱国.杉木人工林林分断面积生长模型的贝叶斯法估计[J].林业科学研究, 2015, 28(4):538-542. ZHANG Xiongqing, ZHANG Jianguo, DUAN Aiguo. Application of Bayesian method in stand basal area prediction of Chinese fir plantation[J]. For Res, 2015, 28(4):538-542. [9] 佟金权.不同地位指数不同密度杉木人工林生产力的比较[J].福建农林大学学报(自然科学版), 2008, 37(4):369-373. TONG Jinquan. Study on the biomass productivity and growth of Chinese fir plantations of different site and density[J]. J Fujian Agric For Univ Nat Sci Ed, 2008, 37(4):369-373. [10] 曹元帅, 孙玉军.基于广义代数差分法的杉木人工林地位指数模型[J].南京林业大学学报(自然科学版), 2017, 41(5):79-84. CAO Yuanshuai, SUN Yujun. Generalized algebraic difference site index model for Chinese fir plantation[J]. J Nanjing For Univ Nat Sci Ed, 2017, 41(5):79-84. [11] 唐正良, 陶吉兴.浙江省杉木立地条件划分的初步方案[J].浙江林业科技, 1991, 11(6):1-6. TANG Zhengliang, TAO Jixing. A tentative program on the classification of site conditions of Chinese fir forests in Zhejiang Province[J]. J Zhejiang For Sci Technol, 1991, 11(6):1-6. [12] 王枫, 沈月琴, 朱臻, 等.杉木碳汇的经济学分析:基于浙江省的调查[J].浙江农林大学学报, 2012, 29(5):762-767. WANG Feng, SHEN Yueqin, ZHU Zhen, et al. Economic analysis of Chinese fir forest carbon sequestration:based on Zhejiang's survey[J]. J Zhejiang A&F Univ, 2012, 29(5):762-767. [13] 王枫, 沈月琴, 孙玉贵.基于成本利润率的碳汇交易价格研究:以浙江省杉木林经营为例[J].林业经济问题, 2012, 32(2):104-108. WANG Feng, SHEN Yueqin, SUN Yugui. The study on carbon transaction price based on cost-profit ratio:the case of Chinese fir management in Zhejiang Province[J]. Issu For Econ, 2012, 32(2):104-108. [14] 张骏, 葛滢, 江波, 等.浙江省杉木生态公益林碳储量效益分析[J].林业科学, 2010, 46(6):22-26. ZHANG Jun, GE Ying, JIANG Bo, et al. Carbon storage efficiency of Cunninghamia lanceolata ecological service forest in Zhejiang[J]. Sci Sil Sin, 2010, 46(6):22-26. [15] 唐正良, 王同新.浙江省杉木用材林林价评定的研究[J].浙江林业科技, 1989, 9(1):1-7. TANG Zhengliang, WANG Tongxin. Studies on the valuation of forest value of common Chinese fir timber stands in Zhejiang Province[J]. J Zhejiang For Sci Technol, 1989, 9(1):1-7. [16] 朱汤军, 沈楚楚, 季碧勇, 等.基于LULUCF温室气体清单编制的浙江省杉木林生物量换算因子[J].生态学报, 2013, 33(13):3925-3932. ZHU Tangjun, SHEN Chuchu, JI Biyong, et al. Research on biomass expansion factor of Chinese fir forest in Zhejiang Province based on LULUCF greenhouse gas inventory[J]. Acta Ecol Sin, 2013, 33(13):3925-3932. [17] 郭志华, 彭少麟, 王伯荪.利用TM数据提取粤西地区的森林生物量[J].生态学报, 2002, 22(11):1832-1839. GUO Zhihua, PENG Shaolin, WANG Bosun. Estimating forest biomass in western Guangdong using landsat TM data[J]. Acta Ecol Sin, 2002, 22(11):1832-1839. [18] HÄME T, SALLI A, ANDERSSON K, et al. A new methodology for the estimation of biomass of coniferdominated boreal forest using NOAA AVHRR data[J]. Int J Remote Sens, 1997, 18(15):3211-3243. [19] DONG Jiarui, KAUFMANN R K, MYNENI R B, et al. Remote sensing estimates of boreal and temperate forest woody biomass:carbon pools, sources, and sinks[J]. Remote Sens Environ, 2003, 84:393-410. [20] RUNNING S W, GOWER S T. FOREST-BGC, a general model of forest ecosystem processes for regional applications(Ⅱ) dynamic carbon allocation and nitrogen budgets[J]. Tree Physiol, 1991, 9:147-160. [21] PETERSON D L, WARING R H. Overview of the oregon transect ecosystem research project[J]. Ecol Appl, 1994, 4(2):211-225. [22] BROWN S, LUGO A E. Biomass of tropical forests:a new estimate based on forest volumes[J]. Science, 1984, 223(4642):1290-1239. [23] BROWN S, GILLESPIE A J R, LUGO A E. Biomass estimation methods for tropical forests with application to forest inventory data[J]. For Sci, 1989, 35(4):881-902. [24] KAUPPI P E, MIELIKÄINEN K, KUUSELA K. Biomass and carbon budget of European forests, 1971 to 1990[J]. Science, 1992, 256(5053):70-74. [25] BIRDSEY R A, PLANTINGA A G, HEATH L S. Past and prospective carbon storage in United States forests[J]. For Ecol Manage, 1993, 58(1/2):33-40. [26] BROWN S, LUGO A E. Above ground biomass estimates for tropical moist forests of Brazilian Amazon[J]. Interciencia, 1992, 17(1):8-18. [27] FANG Jingyun, CHEN Anping, PENG Changhui, et al. Changes in forest biomass carbon storage in China between 1949 and 1998[J]. Science, 2001, 292(5525):2320-2322. [28] 方精云, 陈安平, 赵淑清, 等.中国森林生物量的估算:对FANG等Science一文(Science, 2001, 291:2320~2322)的若干说明[J].植物生态学报, 2002, 26(2):243-249. FANG Jingyun, CHEN Anping, ZHAO Shuqing, et al. Estimating biomass carbon of China's forests:supplementary notes on report published in Science (291:2320-2322) by FANG et al. (2001)[J]. Acta Phytoecol Sin, 2002, 26(2):243-249. [29] 张茂震, 王广兴, 刘安兴.基于森林资源连续清查资料估算的浙江省森林生物量及生产力[J].林业科学, 2009, 45(9):13-17. ZHANG Maozhen, WANG Guangxing, LIU Anxing. Estimation of forest biomass and net primary production for Zhejiang Province based on continuous forest resources inventory[J]. Sci Sil Sin, 2009, 45(9):13-17. -

-

链接本文:

https://zlxb.zafu.edu.cn/article/doi/10.11833/j.issn.2095-0756.2019.06.007

下载:

下载: