-

土壤重金属污染物因其难以降解,进而通过水生系统、土壤-植物系统进入食物链,最终危害生态环境与人类健康[1-2]。同时,土壤中也包含了大量的碱性金属,一旦碱性金属匮乏,会威胁植物正常的生长发育。这些金属的存在与土壤的淋溶程度、pH值等密切相关[3]。消落带土壤因受反复间断式淹水、裸露和冲刷,积累在土壤中的重金属元素,可以通过溶解、交换、扩散等方式进入水体而引起水质变化,而江水中的重金属通过吸附、沉淀等形式迁移至消落带土壤中引起其环境的改变[4-5],因此,三峡水库周期性蓄水对消落带土壤重金属和碱性金属的影响规律更加值得深入研究。目前,国内外学者对消落带土壤中金属的变化规律的研究[6-8],主要集中在通过模拟消落带来研究土壤金属含量的分布特征,库区不同土壤类型重金属的含量与风险评价和库区土壤重金属背景值等方面,如郭沛等[9]模拟淹水条件下三峡库区消落带土壤重金属形态变化时发现,淹水导致土壤铁、锰、有效铜含量增加;熊俊等[10]研究显示在三峡水库运行初期,消落带土壤重金属物污染处于低级生态风险;另外,唐将等[11]在大规模、系统采样的基础上,通过比较不同均值的计算方法,提出了三峡库区土壤重金属含量的背景值。已有研究表明:土壤中的碱性阳离子可以维持植物的生长需求[3];重金属间的迁移会对库区水环境产生影响,而土壤的酸碱性控制着重金属元素的活性,进而影响土壤中重金属的含量[8]。自三峡水库运行至今,尽管对消落带土壤金属元素特征的研究不断增加,但是关于较长蓄水周期的消落带土壤中金属含量变化的研究鲜有报道。因此,本试验分别于2009年和2013年,测定了三峡库区消落带秭归段弃耕地的不同高程、不同深度土壤碱性金属元素(钙、镁和钠),重金属元素(锌、锰、铁和铜)的质量分数以及土壤的pH值,揭示其空间分布特征,比较2009年与2013年间(经历过4个淹水周期)的土壤金属质量分数的差异,进一步探讨水淹对土壤金属元素质量分数的影响,以期为库区土地的合理利用、生态恢复提供科学理论依据。

HTML

-

本研究样地位于湖北省宜昌市秭归县茅坪镇,紧邻三峡库区,其地理位置为30°38′14″~31°11′31″N,110°00′04″~110°18′41″E,年平均气温为18.0 ℃,年均均降水量为1 100.0 mm,年日照时数为1 632.0 h,年无霜期约为260.0 d。属于亚热带大陆性季风气候,温暖湿润,四季分明,雨热同季。土壤类型为花岗岩母质风化而成的黄壤土,土层厚度约为40 cm。

-

2009年,在研究区域内选择3块生境类型相似的弃耕地,各设置1块40 m × 15 m的样地,其底边设置在海拔145 m,最高设置在海拔175 m。由于不同的高程受水淹情况不同,将样地在高程上划分为3个梯度,分别为145~155,155~165和165~175 m,各个高程均埋设水泥桩做标记。

根据水库的运行,2009年和2013年样地被水淹区域均为高程145~175 m。

-

于2009年和2013年的9月,在3块样地内进行采样,均沿着每个高程区域的对角线,分别用土钻取土12次,每次均取3层(0~5,5~10,10~20 cm)土壤,将同一层的土壤混合,作为此高程的土壤样品,装袋标记后,带回实验室进行金属元素质量分数和pH值的测定。

将新鲜的土壤样品平铺在干净且透气的纸上,放在室内阴凉处通风干燥,待土样风干后,剔除石块和动植物残体等杂物,倒入研钵中磨细,过2 mm筛子。土壤铜、铁、锰、锌、钙、镁和钠质量分数均根据氢氟酸-高氯酸消煮-ICP法测定[12];土壤pH值采用pH酸度计法测定[13]。

-

采用SPSS 19.0对所测得的数据进行处理和分析,应用Excel 2013进行图表制作。

2.1. 样地设置

2.2. 土壤样品采集及测定

2.3. 数据处理与分析

-

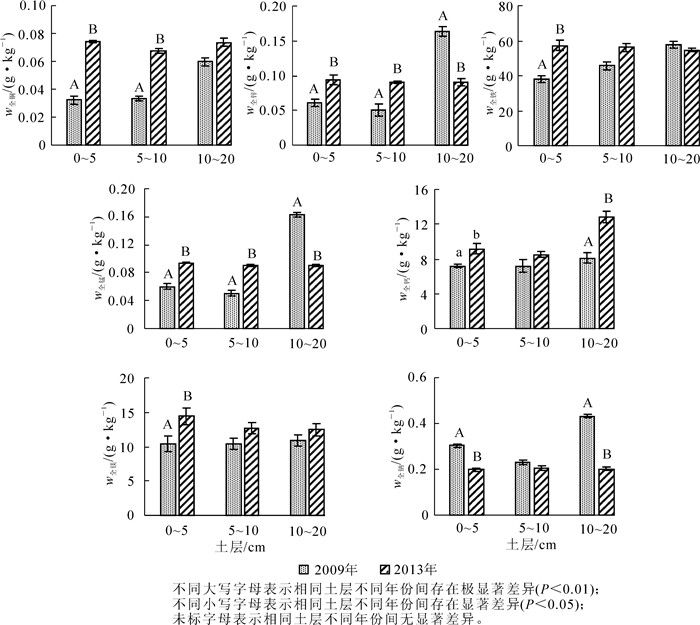

从图 1可以看出:弃耕地海拔144~155 m区域内,所测量的7种元素质量分数在土壤0~5,5~10和10~20 cm层之间存在空间差异性。无论是2009年还是2013年,土壤锌、钙和钠质量分数,大体上随着土壤深度的增加而增多;土壤铜、铁、锰和镁质量分数,2009年表现为随土壤深度的增加而增多,2013年其空间分布与2009年不同,其变化幅度较小,随着土壤深度的增加呈缓慢的减少。显著性检验结果显示,土壤周期性淹水对弃耕地此区域土壤所测金属质量分数影响均极显著(P<0.01)。由多重比较结果可知:土壤经历过4个水淹周期后,在弃耕地海拔144~155 m区域内,2009年与2013年各层土壤之间铜和钙质量分数的差异均达到极显著水平(P<0.01),均为2013年高于2009年;土壤钠质量分数受水淹后的变化趋势与铜和钙的变化趋势相反,表现为2009年各土层钠质量分数极显著高于2013年;土壤铁、镁和锰质量分数均于2009年和2013年的0~5 cm层之间达到极显著差异水平,10~20 cm层土壤锌质量分数经过4 a的水淹周期后,其质量分数差异达到极显著水平(P<0.01);此外,2013年5~10 cm层土壤铁质量分数显著高于2009年(P<0.05),其余层土壤之间差异不明显。

-

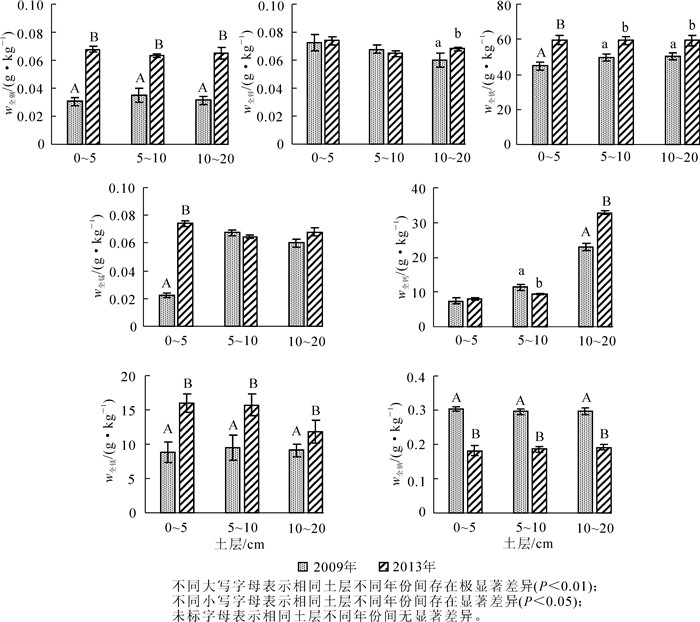

从图 2可见:在弃耕地155~165 m区域内,2009年土壤铜、锌、铁和锰质量分数随着土层的加深而增多,而2013年这4种元素的质量分数在各层土壤之间基本保持不变,空间分布差异较小;2009年各层土壤镁和钙质量分数之间大体保持不变,2013年则分别随着土层的加深而表现为降低趋势和上升趋势。所测的金属元素中,2009年各层土壤锌、锰和钠质量分数的变化幅度较大,变化范围依次为0.16~0.06,0.16~0.06和0.29~0.30 g·kg-1。与2009年相比,2013年土壤各层铜、钙和镁质量分数均明显增多,钠质量分数明显减少。土壤周期性淹水对弃耕地此区域土壤所测金属质量分数影响均极显著(P<0.01)。多重比较结果显示:弃耕地155~165 m高程区域,土壤经历过4个水淹周期后,2013年0~5 cm和5~10 cm层土壤的锌、锰质量分数均极显著高于2009年(P<0.01),但其质量分数在10~20 cm层土壤中则表现为与其相反,即2009年极显著高于2013年(P<0.01);2013年0~5 cm和5~10 cm层土壤铜质量分数均极显著高于2009年(P<0.01),0~5 cm土层的镁极显著高于2009年(P<0.01);除去5~10 cm层土壤,钠质量分数在其余2层内均表现为2009年极显著高于2013年(P<0.01);2013年5~10 cm层土壤锌和镁质量分数显著高于2009年(P<0.01);此外,2013年0~5 cm层土壤的钙质量分数显著高于2009年(P<0.05)。

-

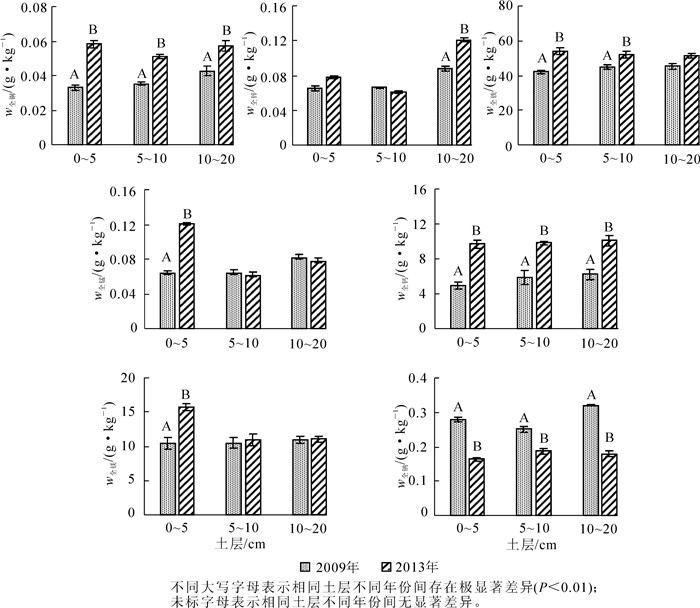

2009年,在弃耕地165~175 m区域,锰和钙元素质量分数,不同土层间的空间变化范围较大,分别为0.02~0.07 g·kg-1和7.45~22.99 g·kg-1,最高质量分数分别出现在5~10 cm和10~20 cm层土壤;2013年钙和镁元素质量分数在此区域内,不同土层间的空间变化范围较大,依次为7.96~32.80 g·kg-1,11.86~15.73 g·kg-1,最高质量分数分别出现在10~20 cm和0~5 cm层。可见经过4个水淹周期后钙均表现出的空间分布特征相一致。2009年和2013年,土壤铁和钙质量分数均随着土层加深,整体上表现出缓慢上升趋势,土壤铜、锌、镁和钠表现相反,即随着土层加深整体上表现出缓慢的减少(图 3)。由显著性检验和多重比较结果得到,土壤周期性淹水对弃耕地此区域土壤所测金属质量分数影响均显著,对铜、铁、锰、钙、镁和钠质量分数影响均极显著(P<0.01)。2013年各层土壤的铜、镁质量分数均极显著高于2009年(P<0.01),钠质量分数极显著低于2009年(P<0.01);2013年0~5 cm层土壤,锰、铁质量分数均极显著高于2009年(P<0.01);10~20 cm层土壤钙质量分数于2013年极显著高于2009年(P<0.01);5~10 cm土壤铁和钙质量分数于2009年和2013年间的差异达到显著性水平,分别表现为2013年显著高于2009年和2009年显著高于2013年(P<0.01);10~20 cm层土壤锌和铁质量分数均呈现为2013年显著高于2009年(P<0.05)。

-

为了进一步了解消落带土壤金属元素之间的关系以及各个金属元素质量分数与土壤pH值之间的关系,本试验通过对2009和2013年的不同海拔的各个土层的7种所测金属元素与之对应的土壤pH值进行了相关性分析(表 1)。

相关系数 铜 铁 锰 锌 钙 镁 钠 铜 1 铁 0.863** 1 锰 0.433 0.350 1 锌 0.439 0.355 0.990** 1 钙 0.779** 0.744** 0.022 0.032 1 镁 0.765** 0.676** 0.208 0.226 0.528* 1 钠 -0.507* -0.401 0.415 0.395 -0.589** -0.620** 1 pH值 0.589** 0.469* 0.198 0.234 0.475* 0.595** -0.615** 说明:*代表达到0.05水平显著性,**代表达到0.01水平显著性。 Table 1. Correlation analysis between heavy metals, or alkaline metals and soils pH values

由表 1可以看出:土壤铜、铁、镁之间存在极显著正相关(P<0.01),锰与锌、钙与镁存在显著正相关(P<0.05)。钠与镁呈极显著负相关(r=-0.620),钠与铜显著性负相关(r=-0.507),其他金属元素之间相关性不明显。土壤pH值与镁之间存在极显著正相关(r=0.595),与铜和铁呈显著性正相关(r=0.589和0.469)。可见土壤pH值的大小与其金属元素质量分数密切相关。

3.1. 水淹对土壤金属质量分数的影响

3.1.1. 水淹对145~155 m区域金属质量分数的影响

3.1.2. 水淹对155~165 m区域金属质量分数的影响

3.1.3. 水淹对165~175 m区域金属质量分数的影响

3.2. 土壤的金属元素与pH的相关性分析

-

土壤在淹水条件下,重金属易生成沉淀而降低其生物有效性,从而减少土壤重金属解吸,使重金属在土壤中累积而未释放至水体[14]。本研究发现:145~155,155~165和165~175 m高程区域,与2009年相比较,在经历过4个淹水周期后,2013年6种所测金属元素(除去钠)质量分数总体上表现为增多的趋势,尤其是铜和镁元素;土壤铜、铁、锌和锰质量分数的变幅最大的均出现在高程165~175 m区域,分别增加50.75%,18.84%,27.46%和27.44%(3个土层的均值),可见淹水导致重金属在土壤中的累积,高海拔高程表现更为明显。所测的碱性金属中,随着海拔的升高,土壤的钠质量分数变化幅度最大,2013年较2009年分别减低了60.02%,60.09%和59.82%(3个土层的均值);淹水导致土壤中钙、镁质量分数呈明显上升,且钙质量分数上升的幅度较大,145~155,155~165,165~175 m区域土壤分别上升42.44%,26.47%和16.68%(3个土层的均值)。可见,土壤中释放的钠质量分数要大于从水中吸附量,而土壤中钙、镁质量分数释放大于吸附量。

本研究揭示了消落带土壤7种金属质量分数的空间分布状况,在145~155,155~165和165~175 m高程,2013年土壤的铜、铁、锌和锰质量分数的最高值均出现在0~5 cm土层;在145~155 m和155~165 m高程,2009年土壤中4种重金属最高质量分数均出现在10~20 cm土层。无论2009年还是2013年,随着海拔的升高,土壤铜、锌和锰质量分数,均呈现先升高后降低,铁质量分数则一直升高。一般情况下,重金属质量分数随着土壤层次的增加而降低[15],但本研究结果发现,2013年3个高程区域的土壤中铜、铁、锌和锰质量分数均为0~5 cm土层最高,在145~165 m高程区间,2009年土壤中4种重金属质量分数均为10~20 cm土层最高,在165~175 m高程区域,没有表现出统一的规律,这与裴廷权等[16]的研究结果相类似,可见消落带弃耕地土壤经过长时间的淹水,导致其重金属质量分数在空间上分布不同。

土壤pH值是影响土壤重金属质量分数的关键性因子,几乎所有的金属离子在土壤中的吸附解吸都是pH值依赖型的,它主要是通过影响重金属化合物在土壤溶液中的溶解度来影响重金属的行为,进而影响其质量分数[17]。三峡库区秭归段土壤受到周期性水淹后,其pH值增高并趋于中性[18]。本研究中,除钠质量分数与pH值呈极显著负相关之外,所测金属指标均与pH值呈正相关,且与铜、铁和钙呈显著性正相关。pH值增大,导致土壤4种重金属、钙和镁质量分数增多,钠质量分数减少。这也与前人的研究结果相吻合[3]。

DownLoad:

DownLoad: