-

快速城市化导致的快节奏、高压力生活方式和缩减、破碎的城市绿色空间,使城市居民接触自然的时间、频次大大减少,并引起一系列健康问题[1−3]。森林公园能减少城市扩张对绿地的破坏,为居民提供亲近自然的户外活动空间。这不仅能提升居民身体活动水平,促进人体新陈代谢机能提升,还能显著减轻居民压力与焦虑情绪,对心理问题预防起到积极作用[4−7]。

森林公园指有一定规模和质量的森林风景资源与环境条件,可以开展森林旅游,并按法定程序申报批准的森林地域。近年来,森林公园逐渐成为生态学、地理学、城乡规划和风景园林等多学科交叉的热点研究领域[8]。过往研究大致分为3类:一是对公园、广场等绿色空间进行量化研究,尤其关注绿色空间属性如何促进居民健康[9−13]。二是学界发现人口学特征和社会经济地位等因素显著影响森林公园游憩者疗愈效果[14−16]。例如,森林公园易于接近且使用成本低的特点使其对弱势群体健康效益影响更显著[17−19]。三是利用传统结构方程模型探索不同因素对健康效益的作用路径[20−21]。过往研究多探讨单因素对健康效益作用方式,对多因素之间的交互作用及影响,还需进一步研究。从行为生态学和环境心理学看,人进入森林公园往往出于多种动机,如锻炼身体、亲近自然、寻求社交等[22]。这些动机与游憩者年龄、性别、居住环境等个人特征密切相关[23]。研究森林公园游憩者动机与个人特征的关系对推进集约高效多功能综合公园建设,满足不同人群多样化需求,促进城市可持续发展具有重要意义。

本研究采用问卷调查的方式,通过地理探测器分析森林公园游憩者健康效益影响机制,探讨森林公园游憩者动机的构成因素以及不同因素的作用机制和各因素之间的交互作用。

-

健康效益感知受动机和个体与家庭属性共同影响,参考旅行生涯模式(TCP)动机量表[24]和过往成果[25−26],可以分为自然、新奇、自我实现、自我发展、关系强化等5项:自然动机使用“欣赏风景”“更好地享受自然”“跟自然融为一体”等题项;新奇动机使用“感受地方的特殊氛围”“体验不同的事物”“好玩”等题项;自我实现动机使用“丰富内心精神世界”“对生活有新的认识”“寻找灵感”等题项;自我发展动机使用“体验不同的文化”“学习新的事物”“被当地文化事件吸引”等题项;关系强化动机使用“增强与家人朋友的关系”“与身边的人一起做事”“跟能够欣赏我的人一起”等题项。个体与家庭属性分为性别、年龄、学历、收入等个人与家庭信息。居民出游动机和部分居民个体属性采用李克特5级量表,设计“非常同意”至“非常不同意”5个选项,对应分值为1~5。

-

克隆巴赫系数(Cronbach’s Alpha,α):常用的衡量心理问卷可靠性的方法,依一定公式估量测验的内部一致性,是社会研究最常使用的信度指标,α<0.5表示不可接受;0.5≤α<0.6表示差;0.6≤α<0.7表示可疑;0.7≤α<0.8表示可以接受;0.8≤α<0.9表示良好;α≥0.9表示非常好。KMO检验(Kaiser-Meyer-Olkin Measure):衡量变量间的偏相关性强度,通过比较变量间简单相关系数与偏相关系数的差异,判断数据是否适合因子分析。差异越大(偏相关越弱)则KMO越高。KMO≥0.9:极适合因子分析;0.8≤KMO<0.9:适合;0.7≤KMO<0.8:一般;KMO<0.7:需删除部分变量或重新设计量表。Bartlett球形检验(Bartlett’ s Test of Sphericity):检验变量间是否存在显著相关性(即是否为单位矩阵)。判断标准:显著性P<0.05,拒绝原假设,变量间存在显著相关性,适合因子分析;显著性P≥0.05,变量独立性较强,需重新检查数据或变量选择。因子分析(factor analysis)是一种通过提取潜在公共因子来解释多个观测变量间协方差关系的降维统计方法,旨在揭示数据背后的隐性结构特征。地理探测器(GeoDetector):由中国科学院地理科学与资源研究所开发,包括风险、因子、生态、交互4种探测方法[27−29]。优势在于无过多限制,对类别变量处理有独特优势[30−31]。过往研究证明:李克特量表也可看做类型变量进行分析[32],相较于传统方法(结构方程模型、线性回归分析等),地理探测器更加全面有效。因子探测:用于量化因变量(Y)的空间分异性,并评估自变量(X)对Y空间分布的独立解释力。解释力(q)范围为[0, 1],值越大表示X对Y的解释力越强。交互作用探测:评估2个因子(X1与X2) 对Y 的联合作用强度及类型。通过比较单因子q值[q(X1), q(X2)]与交互后的q值[q(X1∩X2)],判断交互类型:如果q(X1∩X2)>q(X1)+q(X2),则为非线性增强型;如果q(X1∩X2)>max[q(X1), q(X2)],则为双因子增强型;如果q(X1∩X2)=q(X1)+q(X2),则为独立型;如果q(X1∩X2)<min[q(X1), q(X2)],则为非线性减弱型;如果min[q(X1), q(X2)]<q(X1∩X2)<max[q(X1), q(X2)],则为单因子非线性减弱型。

-

梁希国家森林公园(30°52′N,120°06′E)位于浙江省湖州市南郊,面积为1 375 hm2,森林覆盖率为95.3%。园区以低山丘陵为主,主峰鹿山海拔为259 m,东苕溪等水系贯穿,形成山水相依的生态格局。植被以中亚热带常绿阔叶林为主,包含银杏Ginkgo biloba、水杉Melasequoia glyptostroboides等珍稀物种,栖息云豹Neofelis nebulosa、鸳鸯Aix galericulata等保护动物,兼具生物多样性与四季景观特色。核心人文景观梁希纪念馆通过史料展陈,传承林业科学精神,年均开展生态教育超15万人次。景区规划融合自然与人文,南郊片区以文化脉络串联生态与纪念功能区,仁皇山片区打造十大景点,并运用虚拟现实技术强化生态互动体验。管理上实施封山育林、生物防火等措施,十余年保持零火灾与盗伐记录,同时创新积分机制联动网络环保与实体服务,推动“森林浴”等健康生活方式。作为城郊森林公园典范,以高密度森林资源成为湖州“城市绿肺”,并探索出生态保护、科教与休闲融合的集约发展模式。

-

调查问卷时间为2024年2月19—25日。其中在研究地通过扫描二维码的方式收集问卷。调查对象为入园游憩的本地居民。共回收问卷343份,有效问卷为322份,有效率为93.9%。

-

由表1可见:性别方面,女性略多于男性,占比52.17%;年龄方面,年轻人(18~30岁)是主要访问群体,占比23.91%,60岁以上访问者占比最低,仅7.14%;教育程度方面,本科以上学历占比超30.00%;经济状况数据呈正态分布,表明森林公园对不同经济水平市民均有一定吸引力;婚姻状况方面主要为已婚者,占63.04%;就业状况方面,在业人数占68.94%;在观看新媒体和网络公益参与方面大多游客持积极态度。

表 1 样本基本属性统计分析

Table 1. Statistical analysis of basic attributes of samples

变量 选项 频率 百分比/% 变量 选项 频率 百分比/% 性别 男 154 47.83 婚姻状况 已婚 203 63.04 女 168 52.17 未婚 71 22.05 年龄 18岁以下 49 15.22 离异 48 14.91 18~30 77 23.91 就业状况 在业 222 68.94 31~40 68 21.12 失业、待业或退休 51 15.84 41~50 67 20.81 在校学生 49 15.22 51~60 38 11.80 您是否喜欢观看

地理中国、地

球脉动等纪录片

(虚拟绿地暴露)非常喜欢 102 31.68 60岁以上 23 7.14 喜欢 102 31.68 文化程度 小学及以下 15 4.66 一般 66 20.50 初中 69 21.43 不喜欢 31 9.62 高中/中职 55 17.08 非常不喜欢 21 6.52 专科/高职 75 23.29 您是否喜欢参加的

网络环保公益参

与(蚂蚁森林种

树、捐步数、

捐款等)非常喜欢 110 34.16 本科 92 28.57 喜欢 102 31.68 研究生及以上 16 4.97 一般 57 17.70 经济情况 无收入 49 15.22 不喜欢 30 9.32 低于当地平均水平 64 19.88 非常不喜欢 23 7.14 处于当地平均水平 105 32.61 高于当地平均水平 48 14.90 远高于当地平均水平 56 17.39 -

为了保证问卷信度、效度,按照指标评分赋分1~5,运用SPSS 26进行信度和效度分析。结果显示:克隆巴赫系数为0.883,问卷整体信度较好。KMO为0.938,大于0.7;Bartlett检验卡方值为4 712.915,显著性系数为0.000 (P<0.005),说明原始变量适合进行因子分析。因子分析共提取5个指标,累计方差贡献率为65.694%,可较好解释原始变量大部分信息。由表2可见:各潜变量的标准化因子载荷值均在0.7以上,高于标准化因子载荷量临界阈值0.5,可推出各潜变量的组合信度全部大于临界阈值0.7,表明各潜变量具有良好的信度。各潜变量的平均方差萃取值(AVE)全部大于临界阈值0.5,说明各潜变量的收敛效度良好。

表 2 动机因子主成分提取

Table 2. Principal component extraction of motivation factors

动机 题项 因子载荷系数 公因子方差 动机 题项 因子载荷系数 公因子方差 自然动机 Q1欣赏风景 0.710 0.652 自我发展动机 Q15体验不同的文化 0.733 0.682 Q2更好地享受自然 0.729 0.662 Q16增加对旅游地的了解 0.774 0.696 Q3亲近自然 0.715 0.635 Q17观察旅游地的人和事 0.751 0.684 Q4跟自然融为一体 0.733 0.654 Q18学习新的事物 0.720 0.650 新奇动机 Q5感受地方的特殊氛围 0.757 0.655 Q19认识各种不同的人 0.728 0.643 Q6体验不同的事物 0.766 0.644 Q20与当地人交谈 0.727 0.652 Q7满足个人兴趣 0.727 0.627 Q21被当地文化事件吸引 0.756 0.658 Q8好玩 0.793 0.722 关系强化动机 Q22增强与家人朋友的关系 0.761 0.686 自我实现动机 Q9丰富内心精神世界 0.701 0.583 Q23与家人朋友一起做事 0.737 0.608 Q10感受内心的平和 0.722 0.657 Q24增强与身边人的关系 0.770 0.660 Q11对生活有新的认识 0.782 0.694 Q25与外地的家人朋友联系 0.772 0.659 Q12感受和平与安宁 0.736 0.646 Q26跟能够欣赏我的人一起 0.756 0.647 Q13更好地认识自己 0.766 0.645 Q27与身边的人一起做事 0.750 0.631 Q14寻找灵感 0.773 0.706 -

由表3可见:除虚拟绿地暴露与网络环保公益参与外,游憩者个人与家庭属性因子解释力均弱于动机因素,说明健康效益感知受游憩者个人与家庭属性影响较小,但游憩者虚拟绿地暴露(通过纪录片、短视频等营造出身处绿地之中的类似感知)和网络环保公益(蚂蚁森林、支付宝公益等)能极大影响游憩者健康效益感知,仅次于关系强化动机。

表 3 游憩者个人与家庭属性的因子解释力

Table 3. Factor explanatory power of individual and family attributes of recreational individuals

参数 性别 年龄 文化程度 婚姻状况 就业状况 经济情况 虚拟暴露程度 解释力(q) 0.005 0.017 0.030 0.020 0.015 0.018 0.553 显著性(P) 0.196 0.689 0.612 0.400 0.721 0.431 0.000 参数 网络环保公益 自然动机 新奇动机 自我实现动机 自我发展动机 关系强化动机 解释力(q) 0.548 0.310 0.328 0.251 0.303 0.875 显著性(P) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 游憩者动机因素因子解释力从大到小依次为关系强化动机、新奇动机、自然动机、自我发展动机、自我实现动机,且全部显著(P<0.05)。研究表明:关系强化动机对健康效益感知解释力最强,亲朋好友和家人的陪伴对森林公园游憩者健康效益影响最好。新奇动机、自然动机、自我发展动机等3个动机次之。研究地作为郊野公园,游憩者多为本地市民且多次游玩。公园的新奇活动和自然环境虽有一定疗愈作用,但不如亲友陪伴显著。自我实现动机的效果最差,一方面自我实现动机对应马斯洛需求层次的最高层,是一种精神和心理上的满足,本身就不易达到;另一方面是森林公园仅能满足一部分能力的发挥与展示,对健康效益感知影响存在局限。

游憩者个人与家庭属性因子解释力从大到小依次为虚拟绿地暴露、网络环保公益、文化程度、婚姻状况、经济状况、年龄、就业状况、性别。研究表明:游憩者日常虚拟绿地暴露和网络环保公益参与显著影响森林公园游憩者健康效益感知,说明虚拟环境能促进游憩者在现实场景下的森林疗愈效果。游憩者个人与家庭属性各项影响不显著,说明森林公园疗愈效果适用不同人群,不受游憩者家庭条件和大部分个人属性影响。

-

因子探测模型分析不同因素的因子解释力,但其作用机制需通过风险探测模型进一步分析。风险探测模型可分析不同因素健康效益感知特征,解释不同影响因素对健康效益感知的影响方式。由表4可见:①不同动机健康效益感知存在差别,且部分健康效益感知因素并不完全表现为线性关系。研究发现:自然动机和关系强化动机2项为线性关系,即游客动机越强烈其健康效益感知越强。而新奇动机、自我实现动机、自我发展动机中,选择“非常同意”和“非常不同意”的游憩者,其健康效益感知都处于最高点,选择“一般”的游憩者,其健康效益感知处在最低点;②不同个人与家庭属性健康效益感知存在差别,除虚拟绿地暴露和网络环保公益参与外,其余各项无太大差别。虚拟绿地暴露和网络环保公益参与呈线性关系,即游憩者虚拟绿地暴露、网络环保公益参与得分越高,森林公园对其健康效益影响就越大。其余个人和家庭属性影响效果虽不显著,但各选项之间细微差别仍具有探索意义。性别方面,游憩者男性比例虽然略低于女性,但是其健康效益感知更强;年龄方面,18岁以下未成年人来此游玩的健康效益感知最强;文化程度方面,森林公园健康效益对初高中人群影响最高,对小学以下、本科、研究生以上人群影响相对较小;婚姻状况方面,未婚人群健康效益感知最强,已婚人群和离异人群健康效益感知相对较弱;就业状况上,在业人群健康效益感知最低,失业、待业或退休人群居中,在校学生健康效益感知最强;经济状况方面,无收入人群感知最强,有收入人群居中,低收入者最弱,随收入升高而增强,但收入远高于当地水平时,森林公园对其健康效益感知影响下降,这或因高收入人群生活方式及资源获取途径多样,致公园权重降低。

表 4 森林公园游憩者健康效益感知风险探测结果

Table 4. Results of health benefit perception risk detection for forest park recreation users

题项 类别 健康效益

感知/%被访者

比例/%题项 类别 健康效益

感知/%被访者

比例/%题项 类别 健康效益

感知/%被访者

比例/%性别 男 76 47.83 经济状况 无收入 79 15.22 新奇动机 非常喜欢 86 33.54 女 73 52.17 低于当地平均水平 70 19.88 喜欢 71 46.27 年龄 <18岁 79 15.22 处于当地平均水平 74 32.61 一般 41 6.83 18~30岁 74 23.91 高于当地平均水平 76 14.90 不喜欢 70 12.12 31~40岁 72 21.12 远高于当地平均水平 73 17.39 非常不喜欢 72 1.24 41~50岁 71 20.81 虚拟网络

暴露非常喜欢 85 31.68 自我实现

动机非常喜欢 87 24.85 51~60岁 76 11.80 喜欢 82 31.68 喜欢 75 45.03 >60岁 74 7.14 一般 69 20.50 一般 61 7.76 文化

程度小学以下 70 4.66 不喜欢 42 9.62 不喜欢 60 21.74 初中 78 21.43 非常不喜欢 45 6.52 非常不喜欢 92 0.62 高中/中职 78 17.08 网络环保

公益参与非常喜欢 86 34.16 自我发展

动机非常喜欢 88 15.22 专科/高职 74 23.23 喜欢 81 31.68 喜欢 79 54.97 本科 70 28.57 一般 66 17.70 一般 63 4.35 研究生以上 72 4.79 不喜欢 45 9.32 不喜欢 57 24.84 婚姻

状况已婚 73 63.04 非常不喜欢 45 7.14 非常不喜欢 78 0.62 未婚 79 22.05 自然动机 非常喜欢 87 29.50 关系强化

动机非常喜欢 85 24.22 离异 72 14.91 喜欢 75 43.17 喜欢 86 48.14 就业

状况在业 73 68.94 一般 51 10.87 一般 44 8.07 失业、待业或退休 76 15.84 不喜欢 61 16.46 不喜欢 44 19.25 在校学生 79 15.22 非常不喜欢 0 0.00 非常不喜欢 40 0.31 -

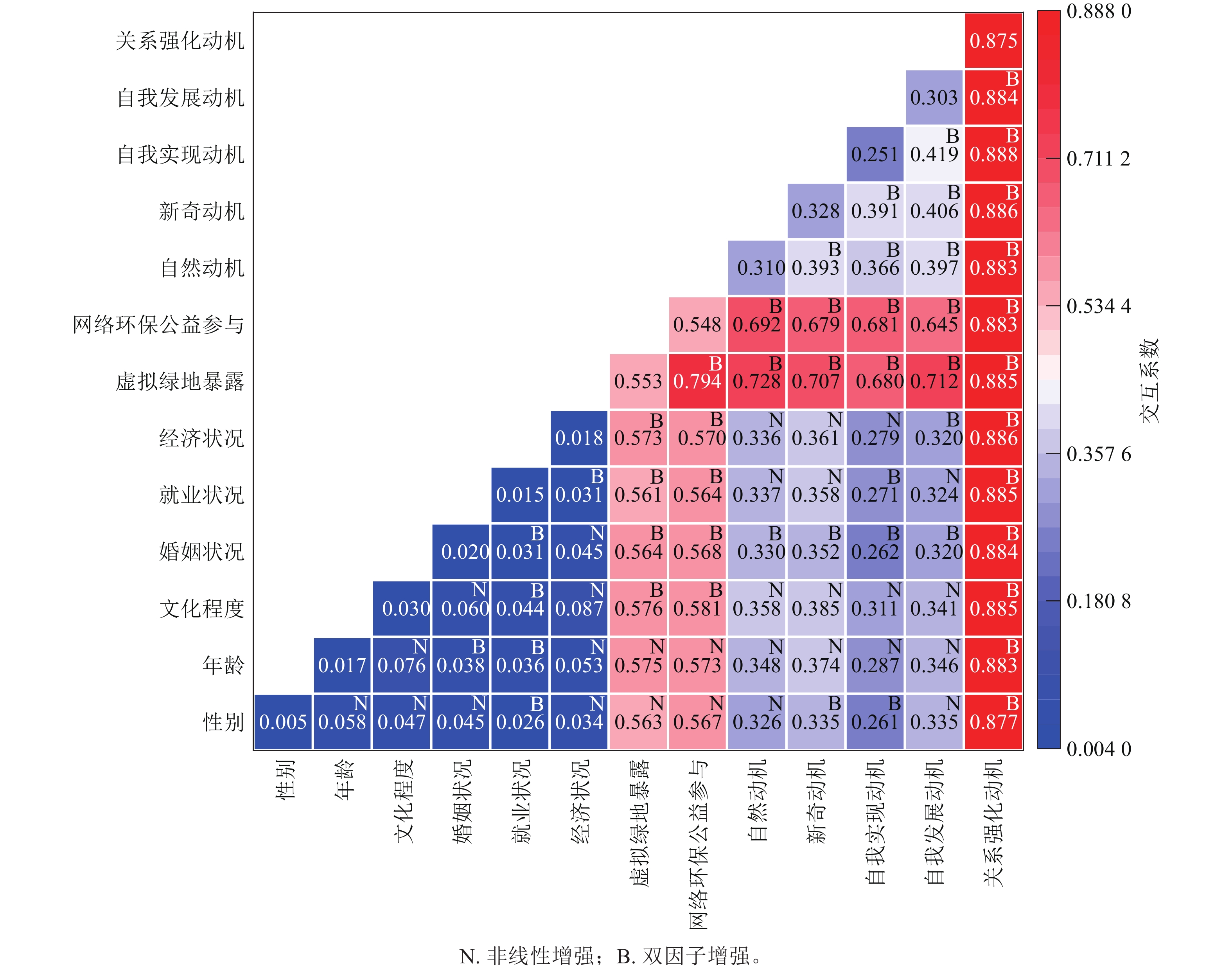

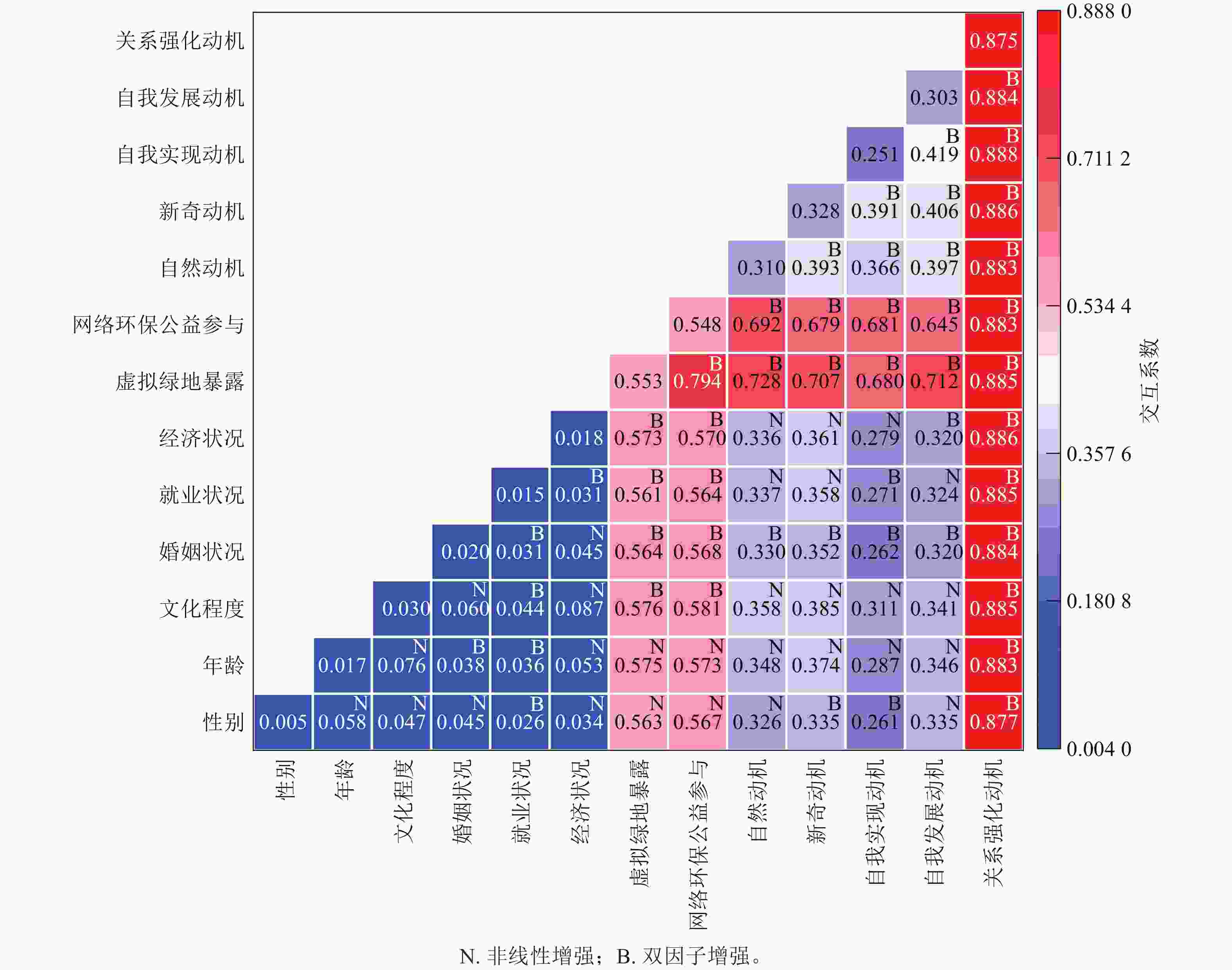

从上述研究可知:无论是动机因素还是个人与家庭属性均存在较强交互作用。由图1可见:动机因素和个人与家庭属性对森林公园游憩者健康效益感知影响并不独立,任意两因素的相互作用均为线性增强。个人与家庭属性虽多数交互因子较低,但是存在许多非线性增强交互作用,如性别、年龄、文化程度的相互作用系数虽然较弱,但是对其他因素具有较强的交互作用,可极大程度上促进其他因素对健康效益感知的影响。动机因素和个人与家庭属性中的虚拟绿地暴露和网络环保公益参与虽然影响因子较大,交互系数也较大,但是其相互促进作用并不如性别、年龄、文化程度明显,大多为双因子增强。

-

因子探测发现:5种动机因素及虚拟绿地暴露、网络环保公益参与对森林公园游憩者健康效益感知有显著影响,性别、年龄、收入等其他个人与家庭属性影响较小且不显著,与过往部分研究结论相悖。但交互探测显示:这些因素虽不能直接影响健康效益,却能促进“动机”“虚拟绿地暴露”等因素的作用,补充了基于人口学和社会经济地位的实证研究。

风险分析发现:部分因素与感知健康效益并非线性关系。人口学特征方面,存在“U”型与“N”型2种曲线。以年龄和经济的倒“N”型曲线为例,无收入者及18岁以下人群健康效益明显,与过往研究相符;但适龄劳动人群与中产人群呈倒“U”型。因无收入人群(孩童、学生、老人)多具有家庭、孤独、学业等内部压力,而适龄劳动人群与中产人群多为生存压力,森林公园作用有限。文化程度部分呈“N”型曲线,与公园游览门槛相关。小学及以下人群因认知和文化鉴赏能力不足,公园文化属性对其影响不明显。随文化程度提升,初中和高中人群知识和理解能力增强,能更好地领略公园自然和文化之美,健康效益感知线性增强。本科和研究生以上等高学历人群面临就业、科研压力且校园已有自然文化资源,公园额外提升作用有限,但研究生因学术素养优势,受公园影响略好于本科人群,总体高学历人群健康效益感知相对稳定;在动机方面,新奇动机、自我实现动机等因素对游憩者健康效益影响呈倒“U”型关系。研究地虽有新奇元素,但游客多为本地居民且多次到访,倾向稳定熟悉体验。公园资源设施有限,过高或过低的“求新”“自我实现”需求都难以充分满足,导致健康感知不明显。过度求新易因期望落差产生负面情绪,需求过低则无法调动积极性,凸显适度动机激发对健康效益感知的关键作用和微妙平衡关系。

交互探测发现:在影响森林公园游憩者健康效益感知的因素中,关系强化动机、虚拟绿地暴露等因子影响显著,与其他元素交互作用有限;性别、年龄、受教育水平等因子探测是影响弱因子,但与其他因子交互作用更强。研究结果揭示了复杂的交互关系网络,深化了对影响因子体系的理解。

本研究以居民自我报告的健康效益感知为主要评价依据,尽管能有效反映主观体验,但可能存在社会期望偏差与认知误差。未来研究可整合唾液皮质醇、心率变异性等生理指标,构建“主观感知-客观生理”双维度健康评价体系,提升数据信效度。此外,对社会经济地位的度量聚焦于教育程度与收入水平,未能充分捕捉弱势群体(如低技能流动人口、残障人士)的多维剥夺状态,可引入住房条件、医疗可及性等指标构建多重剥夺指数,以更精准识别森林公园健康效益的群体异质性。

-

第一,利用新媒体手段提供专业化指导。森林公园运营方应构建新媒体营销体系,通过制作短视频、开展直播等方式展示公园特色,提升游憩者参与感,激发入园意愿,同时借助社交媒体与大数据精准推送,扩大品牌影响。针对活跃人群,举办知识竞赛等,收集信息,建库后提供森林康养等线下体验,达成线上线下协同,满足个性化需求,助力城市居民科学利用森林绿地,提升公园综合服务效能。第二,提供丰富多元化的主题游憩活动。鉴于“关系强化动机”的重要,景区应开发社交活动。如家庭亲子自然探索(含各龄段孩子活动)、团体森林拓展、“伴你游”,满足需求,提升健康效益感知。为满足“自然动机”,景区活动和设施要融入自然元素,建森林餐厅、设多样徒步线路、开展生态知识拓展(科普展、讲座、导览),强化其对健康效益影响,促进景区生态与游憩者效益结合及可持续发展。第三,有针对性地开展面向特定群体的活动。由于个人与家庭属性(性别、年龄等)对健康效益感知直接影响较小,但显著促进其他动机因素,因此建议景区开展“周末祖孙游”“草药识别家庭赛”“古树名木家庭认养”等活动,不仅能满足老年群体对陪伴和家庭温暖的情感需求,还能为青少年提供亲近自然,传承文化的机会,促进代际之间沟通与理解,从而在“关系强化动机”的驱动下,间接提升游憩者心理健康效益感知。

Driving mechanism of health benefit perception among recreational users in suburban forest parks

-

摘要:

目的 探究城郊森林公园游憩者健康效益感知的驱动机制,为优化公园建设管理提供科学支撑。 方法 以浙江省湖州市梁希国家森林公园为例,结合问卷调查与地理探测器技术,构建“动机-属性-效益”分析框架,解析动机因素与个人属性对健康效益的非线性作用规律。 结果 ①动机因子对健康效益感知的解释力显著高于个人属性,关系强化动机作用最强,其次为虚拟绿地暴露与网络环保公益参与;②动机与健康效益呈非线性关联,新奇动机、自我实现动机等呈倒“U”型曲线,自然动机与关系强化动机呈线性关系;③个人属性中,性别、年龄等虽独立影响弱,但与动机交互后产生非线性增强效应。 结论 城郊森林公园健康效益感知受多维度动机系统驱动,具有阈值效应与空间异质性特征。虚拟环境暴露通过认知迁移机制强化现实场景疗愈效果,线上线下的行为耦合是提升资源集约化利用效能的关键路径。图1表4参32 Abstract:Objective This study aims to explore the driving mechanism of health benefit perception among recreational users in suburban forest parks and provide scientific support for optimizing park construction and management. Method Taking Liangxi National Forest Park in Huzhou City in Zhejiang Province as a case study, a “motivation-attribute-benefit” analytical framework was constructed by integrating questionnaire survey and geographical detector technology to analyze the nonlinear effects of motivational factors and individual attributes on health benefits. Result (1) Motivational factors exhibited significantly higher explanatory power on perceived health benefits than individual attributes, and the effect of relationship strengthening motivation was the strongest, followed by virtual green space exposure and online environmental public welfare engagement. (2) There existed a nonlinear correlation between motivation and health benefit, an inverted “U” shaped curve between novelty motivation and self-actualization motivation, and a linear relationship between natural motivation and relationship strengthening motivation. (3) Although gender and age among individual attributes had weak independent effects, they interacted with motivation and generated nonlinear enhancement effects. Conclusion The perception of health benefit in suburban forest parks is driven by a multidimensional motivational system characterized by threshold effects and spatial heterogeneity. Virtual environmental exposure amplifies therapeutic effects through cognitive transfer mechanism, and the coupling of online and offline behaviors is a key path to improve the efficiency of intensive recourse utilization. [Ch, 1 fig. 4 tab. 32 ref.] -

Key words:

- forest park /

- perceived health benefits /

- motivation /

- geographical detector /

- driving mechanisms

-

表 1 样本基本属性统计分析

Table 1. Statistical analysis of basic attributes of samples

变量 选项 频率 百分比/% 变量 选项 频率 百分比/% 性别 男 154 47.83 婚姻状况 已婚 203 63.04 女 168 52.17 未婚 71 22.05 年龄 18岁以下 49 15.22 离异 48 14.91 18~30 77 23.91 就业状况 在业 222 68.94 31~40 68 21.12 失业、待业或退休 51 15.84 41~50 67 20.81 在校学生 49 15.22 51~60 38 11.80 您是否喜欢观看

地理中国、地

球脉动等纪录片

(虚拟绿地暴露)非常喜欢 102 31.68 60岁以上 23 7.14 喜欢 102 31.68 文化程度 小学及以下 15 4.66 一般 66 20.50 初中 69 21.43 不喜欢 31 9.62 高中/中职 55 17.08 非常不喜欢 21 6.52 专科/高职 75 23.29 您是否喜欢参加的

网络环保公益参

与(蚂蚁森林种

树、捐步数、

捐款等)非常喜欢 110 34.16 本科 92 28.57 喜欢 102 31.68 研究生及以上 16 4.97 一般 57 17.70 经济情况 无收入 49 15.22 不喜欢 30 9.32 低于当地平均水平 64 19.88 非常不喜欢 23 7.14 处于当地平均水平 105 32.61 高于当地平均水平 48 14.90 远高于当地平均水平 56 17.39 表 2 动机因子主成分提取

Table 2. Principal component extraction of motivation factors

动机 题项 因子载荷系数 公因子方差 动机 题项 因子载荷系数 公因子方差 自然动机 Q1欣赏风景 0.710 0.652 自我发展动机 Q15体验不同的文化 0.733 0.682 Q2更好地享受自然 0.729 0.662 Q16增加对旅游地的了解 0.774 0.696 Q3亲近自然 0.715 0.635 Q17观察旅游地的人和事 0.751 0.684 Q4跟自然融为一体 0.733 0.654 Q18学习新的事物 0.720 0.650 新奇动机 Q5感受地方的特殊氛围 0.757 0.655 Q19认识各种不同的人 0.728 0.643 Q6体验不同的事物 0.766 0.644 Q20与当地人交谈 0.727 0.652 Q7满足个人兴趣 0.727 0.627 Q21被当地文化事件吸引 0.756 0.658 Q8好玩 0.793 0.722 关系强化动机 Q22增强与家人朋友的关系 0.761 0.686 自我实现动机 Q9丰富内心精神世界 0.701 0.583 Q23与家人朋友一起做事 0.737 0.608 Q10感受内心的平和 0.722 0.657 Q24增强与身边人的关系 0.770 0.660 Q11对生活有新的认识 0.782 0.694 Q25与外地的家人朋友联系 0.772 0.659 Q12感受和平与安宁 0.736 0.646 Q26跟能够欣赏我的人一起 0.756 0.647 Q13更好地认识自己 0.766 0.645 Q27与身边的人一起做事 0.750 0.631 Q14寻找灵感 0.773 0.706 表 3 游憩者个人与家庭属性的因子解释力

Table 3. Factor explanatory power of individual and family attributes of recreational individuals

参数 性别 年龄 文化程度 婚姻状况 就业状况 经济情况 虚拟暴露程度 解释力(q) 0.005 0.017 0.030 0.020 0.015 0.018 0.553 显著性(P) 0.196 0.689 0.612 0.400 0.721 0.431 0.000 参数 网络环保公益 自然动机 新奇动机 自我实现动机 自我发展动机 关系强化动机 解释力(q) 0.548 0.310 0.328 0.251 0.303 0.875 显著性(P) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 表 4 森林公园游憩者健康效益感知风险探测结果

Table 4. Results of health benefit perception risk detection for forest park recreation users

题项 类别 健康效益

感知/%被访者

比例/%题项 类别 健康效益

感知/%被访者

比例/%题项 类别 健康效益

感知/%被访者

比例/%性别 男 76 47.83 经济状况 无收入 79 15.22 新奇动机 非常喜欢 86 33.54 女 73 52.17 低于当地平均水平 70 19.88 喜欢 71 46.27 年龄 <18岁 79 15.22 处于当地平均水平 74 32.61 一般 41 6.83 18~30岁 74 23.91 高于当地平均水平 76 14.90 不喜欢 70 12.12 31~40岁 72 21.12 远高于当地平均水平 73 17.39 非常不喜欢 72 1.24 41~50岁 71 20.81 虚拟网络

暴露非常喜欢 85 31.68 自我实现

动机非常喜欢 87 24.85 51~60岁 76 11.80 喜欢 82 31.68 喜欢 75 45.03 >60岁 74 7.14 一般 69 20.50 一般 61 7.76 文化

程度小学以下 70 4.66 不喜欢 42 9.62 不喜欢 60 21.74 初中 78 21.43 非常不喜欢 45 6.52 非常不喜欢 92 0.62 高中/中职 78 17.08 网络环保

公益参与非常喜欢 86 34.16 自我发展

动机非常喜欢 88 15.22 专科/高职 74 23.23 喜欢 81 31.68 喜欢 79 54.97 本科 70 28.57 一般 66 17.70 一般 63 4.35 研究生以上 72 4.79 不喜欢 45 9.32 不喜欢 57 24.84 婚姻

状况已婚 73 63.04 非常不喜欢 45 7.14 非常不喜欢 78 0.62 未婚 79 22.05 自然动机 非常喜欢 87 29.50 关系强化

动机非常喜欢 85 24.22 离异 72 14.91 喜欢 75 43.17 喜欢 86 48.14 就业

状况在业 73 68.94 一般 51 10.87 一般 44 8.07 失业、待业或退休 76 15.84 不喜欢 61 16.46 不喜欢 44 19.25 在校学生 79 15.22 非常不喜欢 0 0.00 非常不喜欢 40 0.31 -

[1] FORMAN R T. Urban Ecology: Science of Cities[M]. New York: Cambridge University Press, 2014. [2] YU Zhaowu, YAO Yawen, YANG Gaoyuan, et al. Spatiotemporal patterns and characteristics of remotely sensed region heat islands during the rapid urbanization (1995−2015) of southern China [J]. Science of the Total Environment, 2019, 674: 242−254. [3] 张建国, 葛扬. 国家森林城市与国家园林城市空间分布及其影响因素比较研究[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2022, 46(3): 41−49. ZHANG Jianguo, GE Yang. Comparative study on spatial distributions and influencing factors of national forest cities and national garden cities [J]. Journal of Nanjing Forestry University (Natural Sciences Edition), 2022, 46(3): 41−49. [4] CHEN Bin, TU Ying, WU Shengbiao, et al. Beyond green environments: multi-scale difference in human exposure to greenspace in China[J/OL]. Environment International, 2022, 166: 107348[2024-09-28]. DOI: 10.1016/j.envint.2022.107348. [5] BROWNING M H E M, RIGOLON A, MCANIRLIN O, et al. Where greenspace matters most: a systematic review of urbanicity, greenspace, and physical health[J/OL]. Landscape and Urban Planning, 2022, 217: 104233[2024-09-28]. DOI: 10.1016/j.landurbplan.2021.104233. [6] KONIJNENDIJK C C. Evidence-based guidelines for greener, healthier, more resilient neighbourhoods: introducing the 3-30-300 rule [J]. Journal of Forestry Research, 2023, 34(3): 821−830. [7] 张建国, 刘雨潇. 景区环境与运动体验满意度对游客环境恢复性感知的影响[J]. 浙江农林大学学报, 2021, 38(1): 184−192. ZHANG Jianguo, LIU Yuxiao. Impact of scenic area environment and sports experience satisfaction on tourists’ perception of environmental restoration [J]. Journal of Zhejiang A&F University, 2021, 38(1): 184−192. [8] 杨高原, 余兆武, 张金光, 等. 暴露生态学视角下绿地暴露健康效益研究进展与展望[J]. 生态学报, 2024, 44(14): 1−11. YANG Gaoyuan, YU Zhaowu, ZHANG Jinguang, et al. Research progress on the health benefits greenspace exposure from the perspective of exposure ecology [J]. Acta Ecologica Sinca, 2024, 44(14): 1−11. [9] COX D T C, SHANAHAN D F, HUDSON H L, et al. The impact of urbanisation on nature dose and the implications for human health [J]. Landscape and Urban Planning, 2018, 179: 72−80. [10] WHITE M P, ALCOCK I, GRELLIER J, et al. Spending at least 120 minutes a week in nature is associated with good health and wellbeing[J/OL]. Scientific Reports, 2019, 9: 7730[2024-09-28]. DOI: 10.1038/s41598-019-44097-3. [11] KONDO M C, TRIGUERO-MAS M, DONAIRE-GONZALEZ D, et al. Momentary mood response to natural outdoor environments in four European cities[J/OL]. Environment International, 2020, 134: 105237[2024-09-28]. DOI: 10.1016/j.envint.2019.105237. [12] 姜斌. 城市自然景观与市民心理健康: 关键议题[J]. 风景园林, 2020, 27(9): 17−23. JIANG Bin. Urban natural landscape and citizens’ mental health: key issues [J]. Landscape Architecture, 2020, 27(9): 17−23. [13] 何思笑, 张建国. 浙江省森林康养品牌资源空间分布特征及其影响因素[J]. 浙江农林大学学报, 2022, 39(1): 180−189. HE Sixiao, ZHANG Jianguo. Spatial distribution characteristics and influencing factors of forest health care brand resources in Zhejiang Province [J]. Journal of Zhejiang A&F University, 2022, 39(1): 180−189. [14] van den BERG M, WENDEL-VOS W, van POPPEL M, et al. Health benefits of green spaces in the living environment: a systematic review of epidemiological studies [J]. Urban Forestry & Urban Greening, 2015, 14(4): 806−816. [15] XIE Bo, LU Yi, ZHENG Yiling. Casual evaluation of the effects of a large-scale greenway intervention on physical and mental health: a natural experimental study in China[J/OL]. Urban Forestry & Urban Greening, 2022, 67: 127419[2024-09-28]. DOI: 10.1016/j.ufug.2021.127419. [16] 谢波, 王潇, 伍蕾. 基于自然实验的城市绿色空间对居民心理健康的影响研究——以武汉东湖绿道为例[J]. 地理科学进展, 2021, 40(7): 1141−1153. XIE Bo, WANG Xiao, WU Lei. Exploring the effect of urban greenspace on residents’ mental health using a quasi-natural experiment: taking Wuhan East Lake Greenway as an example [J]. Progress in Geography, 2021, 40(7): 1141−1153. [17] RIGOLON A, BROWNING M H, MCANIRLIN O, et al. Green space and health equity: a systematic review on the potential of green space to reduce health disparities[J/OL]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021, 18(5): 2563[2024-09-28]. DOI:10.3390/ijerph18052563. [18] GASCON M, SÁNCHEZ-BENAVIDES G, DADVAND P, et al. Long-term exposure to residential green and blue spaces and anxiety and depression in adults: a cross-sectional study [J]. Environmental Research, 2018, 162: 231−239. [19] MITCHELL R, POPHAM F. Effect of exposure to natural environment on health inequalities: an observational population study [J]. Lancet, 2008, 372(9650): 1655−660. [20] 曾真, 朱南燕, 戴忠炜, 等. 城市绿道游憩者游憩动机、满意度与健康效益评估的关系研究——以三明绿道为例[J]. 生态经济, 2019, 35(6): 125−130. ZENG Zhen, ZHU Nanyan, DAI Zhongwei, et al. Research on the relationship among urban greenway tourists’ recreational motivation, satisfaction and assessment of health benefits: a case study of Sanming Greenway [J]. Ecological Economy, 2019, 35(6): 125−130. [21] 刘巧辉, 王小平, 刘晶岚. 森林公园游憩者旅游动机、满意度与健康效益感知关系[J]. 西北大学学报(自然科学版), 2023, 53(2): 220−228. LIU Qiaohui, WANG Xiaoping, LIU Jinglan. Research on the relationship among tourism motivation, satisfaction and healthcare perception in forest park [J]. Journal of Northwest University (Natural Science Edition), 2023, 53(2): 220−228. [22] STAATS H, HARTIG T. Alone or with a friend: a social context for psychological restoration and environmental preferences [J]. Journal of Environmental Psychology, 2004, 24(2): 199−211. [23] WHITING J W, LARSON L R, GREEN G T, et al. Outdoor recreation motivation and site preferences across diverse racial/ethnic groups: a case study of Georgia State Parks [J]. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 2017, 18: 10−21. [24] 周玲强, 李罕梁. 游客动机与旅游目的地发展: 旅行生涯模式(TCP)理论的拓展和应用[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版), 2015, 45(1): 131−144. ZHOU Lingqiang, LI Hanliang. Tourists’ motivations and tourism destination development: an application of revised travel career pattern (TPC) theory [J]. Journal of Zhejiang University (Humanities and Social Sciences), 2015, 45(1): 131−144. [25] 王浩毅, 张建国. 梁希国家森林公园旅游形象投射与感知比较[J]. 湖州师范学院学报, 2021, 43(10): 93−101. WANG Haoyi, ZHANG Jianguo. A comparative study on the tourism image projection and perception of Liangxi National Forest Park [J]. Journal of Huzhou University, 2021, 43(10): 93−101. [26] 朱晋立, 林笑秋, 邵宏睿, 等. 福州国家森林公园游憩者场所感知与环境行为对健康效益评估的影响[J]. 浙江农林大学学报, 2024, 41(3): 634−643. ZHU Jinli, LIN Xiaoqiu, SHAO Hongrui, et al. Effects of the tourists’ place perception and environmental behavior on health benefit evaluation at Fuzhou National Forest Park [J]. Journal of Zhejiang A&F University, 2024, 41(3): 634−643. [27] WANG J F, LI X H, CHRISTAKOS G, et al. Geographical detectors-based health risk assessment and its application in the neural tube defects study of the Heshun Region, China [J]. International Journal of Geographical Information Science, 2010, 24(1): 107−127. [28] WANG Jinfeng, HU Yi. Environmental health risk detection with GeogDetector [J]. Environmental Modelling & Software, 2012, 33: 114−115. [29] 王劲峰, 徐成东. 地理探测器: 原理与展望[J]. 地理学报, 2017, 72(1): 116−134. WANG Jinfeng, XU Chengdong. Geodetector: principle and prospective [J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(1): 116−134. [30] 湛东升, 张文忠, 余建辉, 等. 基于地理探测器的北京市居民宜居满意度影响机理[J]. 地理科学进展, 2015, 34(8): 966−975. ZHAN Dongsheng, ZHANG Wenzhong, YU Jianhui, et al. Analysis of influencing mechanism of residents’ livability satisfaction in Beijing using geographical detector [J]. Progress in Geography, 2015, 34(8): 966−975. [31] 张振国, 李雪丽, 张文忠. 城市绿色空间质量优化管理研究——基于居民幸福感视角[J]. 山东社会科学, 2021(6): 133−138. ZHANG Zhenguo, LI Xueli, ZHANG Wenzhong. Research on quality optimization management of urban green space: based on the perspective of residents’ sense of happiness [J]. Shandong Social Sciences, 2021(6): 133−138. [32] 湛东升, 张文忠, 党云晓, 等. 中国流动人口的城市宜居性感知及其对定居意愿的影响[J]. 地理科学进展, 2017, 36(10): 1250−1259. ZHAN Dongsheng, ZHANG Wenzhong, DANG Yunxiao, et al. Urban livability perception of migrants in China and its effects on settlement intention [J]. Progress in Geography, 2017, 36(10): 1250−1259. -

-

链接本文:

https://zlxb.zafu.edu.cn/article/doi/10.11833/j.issn.2095-0756.20240589

下载:

下载: