-

20世纪90年代中期,德国放弃人工林经营方式,运用近自然林业理论制定相关方针[1]。如今,德国已经进入近自然林业的时代,主张择伐、自然更新,实行人工林向近自然林的转化。德国政府也鼓励尽可能多的森林实现近自然森林经营。中国近些年来也在对近自然经营进行实践。陆元昌等[2]指出:人工林近自然化改造在中国逐步从理论研究和学术讨论到部分地区开展试点研究和试验,中国应该针对不同地区和具体森林特征来实施具体改造的方法。王六平等[3]在贵州省推进近自然森林经营,提升森林质量的探讨中指出,贵州各地的森林类型千差万别,如果贸然采用近自然森林经营或许达不到预期的效果。因此,近自然森林经营在中国实施必须要考虑到中国的国情和林情。近自然经营在中国起步较晚,当前开展的试点也不多。对近自然森林经营理论与方法不断实践,积累足够经验,才能切实广泛推进近自然森林经营的应用,从而提升森林质量,达到可持续经营的目的,为中国林业可持续发展做出贡献。2009年,中德财政合作贵州省可持续森林经营项目在贵阳试点林区开展。该项目通过引进国内外先进的森林经营技术,建立了一套森林经营技术体系,开展近自然经营。马尾松Pinus massoniana作为贵州省常见的造林用材树种之一,分布于全省各地,特别是黔中地区,但黔中地区生态位比较脆弱,部分面积存在石漠化,现实生产力还达不到期望值[4-6]。为了进一步了解近自然经营间伐活动对林分生长的影响,检验近自然经营在贵州地区的适应性,本研究拟在已开展近自然经营的黔中地区马尾松天然次生纯林进行固定样地和临时样地调查,评价近自然经营间伐4 a的实施效果,为今后建立适合贵州省的森林可持续经营措施和评价技术体系提供参考依据。

-

研究区位于贵州省中部地区的开阳县与息烽县。开阳县实验地坐标为26°57′N,107°07′E,海拔为1 112 m;息烽县实验地坐标为27°06′N,106°44′E,海拔为1 013 m,为低中山丘陵地。年平均气温为10.6~15.3 ℃,年降水量为1 000.0 mm左右,属于北亚热带和南温带季风气候。用材树种以马尾松和杉木Cunninghamia lanceolata为主。马尾松是本地区数量最多、分布最广的树种之一。

-

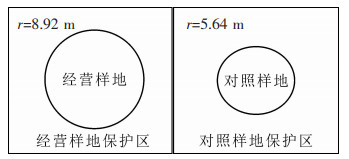

样地设置对象为2个龄级的马尾松天然次生纯林,样地平均海拔约1 000 m,坡度约20°,土壤为砂页岩发育形成的黄壤。实验地初始林分郁闭度均达到0.8以上。中龄林样地设置在息烽县,马尾松平均年龄为18年生,初始年经营林分密度为2 340株·hm-2,对照林分密度为2 200株·hm-2,经营与对照林分初始年密度无显著差异。近熟林样地设置在开阳县,马尾松平均年龄为22年生,初始年经营林分密度为1 700株·hm-2,对照林分密度为1 750株·hm-2,经营与对照林分初始年密度无显著差异。中林龄经营林分的株数间伐强度39.18%,近熟林经营林分的株数间伐强度为37.64%。固定样地设置与调查:2013年分别设置马尾松2个龄级共8个样地(包括4个经营样地和4个对照样地)。经营样地为半径8.92 m的样圆,对样圆采取相应的近自然经营间伐措施。对照样地为半径5.64 m的样圆,不采取任何经营措施。每个样圆周围(含样圆)设置约667 m2左右的保护区,其中经营样圆保护区与样圆采用同一标准的经营措施,对照样圆保护区不采取任何经营措施,样圆设置见图 1。调查时用油漆对样木编号和标注胸径测量位置,对目标树做好标记。胸径采用胸径尺测量,测量位置位于胸径测量环中央,树高小于7 m用塔尺测量,大于7 m采用激光树木测高仪DZH-30测量。固定样地调查从2013年开始,间隔期为1 a,调查5次(4次复查)。临时样地设置与调查:由于固定样地调查期间未对林下植被进行过调查,只能在2017年通过设置临时样地作对比。在马尾松经营林分与相应的对照林分中设置20 m×20 m的临时样方,2个龄级共设置8个样方(包括经营样地和对照样地)。调查时对林下灌木层和草本层做好物种和株数记录,并测量地径、树高、灌幅、覆盖度等因子。临时样地2017年调查1次。

-

是否要开展间伐活动判断:判定是否需要间伐的林分主要因子有郁闭度、林分平均胸径和林分密度等。通过现场观察和初步调查,结合自然整枝高度、主层林木林冠重叠程度综合判断。间伐强度的定性判断:主要考虑2个方面,一是要有效改善林木生长空间,避免过度竞争,二是要维护林木机械稳定性。一般过密或者间伐时间过晚的林分一次间伐强度不宜过大,避免风折雪折等自然灾害的发生。目标树选取:根据林分的实际生长情况,按照GB/T 15781-2015《森林抚育规程》[7],确定目标树、一般树和干扰树并做好标记。为了比较经营林分与对照林分目标树生长的差异,在对照样地也做好目标树选取与标记。间伐木现场确定:①密度控制性的间伐木。在局部过密地段,通过间伐具有一定竞争能力的林木,改善保留木空间结构。②促进目标树生长的间伐木。在现阶段或者未来5 a内与目标树存在较大竞争的林木,竞争木需要立即间伐。③其他间伐木。包括2类:一是具有收获价值的下层木,二是干扰其他树木正常生长的树木,如倒靠在其他树木上的林木等。对处于主层林下层没有明显竞争优势的林木,如无特殊需要,可不必间伐,任其自然衰亡。

-

根据固定样地每年的调查数据,用Excel软件统计林木算术平均胸径、树高、材积、蓄积等因子,用SPSS 18.0软件做方差分析比较经营与对照样地各生长因子的差异,对本研究中导致林木生长差异的主要因素做相关性分析。本研究参考的计算模型,采用贵州省正式颁布的单株林木二元材积式计算马尾松材积。V=0.000 094 147×D(1.938 96-0.004 267 6×(D+H))×H(0.709 98+0.005 925 6×(D+H))。其中:V为单株材积(m3),D为胸径(cm),H为树高(m)。生物量计算公式:灌木W=0.065 0×D01.380 9×H0.927 1,草本W=653.117 8×P 0.911 2[8-9]。其中:W为生物量(kg·hm-2),D0为地径(cm),H为树高(m),P为覆盖度(%)。林木优势度=胸径/样地平均胸径×树高/样地平均树高。

-

间伐影响了马尾松林分的直径分布(图 2)。中龄林初始年本底林分(未实施间伐前的经营林分与对照林分总称)和4 a后的对照林分在胸径为6~14 cm的林木株数比例较大,趋于右偏态分布。采取间伐措施4 a后的林分在胸径为12~18 cm的林木株数比例较大,趋于正态分布。近熟林初始年本底林分和4 a后的对照林分在胸径为10~14 cm的林木株数比例较大,趋于右偏态分布。采取间伐措施4 a后的林分在胸径为22~26 cm的林木株数比例较大,趋于左偏态分布。间伐使得较小径阶的林木株数比例减少,而较大径阶的林木株数比例增大,说明近自然经营间伐措施有助于大径级木材的生产。

-

间伐对马尾松林分平均胸径和单株材积生长起到了促进作用,经营林分年生长量和生长率均大于对照林分(表 1)。中龄林中,经营林分胸径年生长量和生长率均为对照林分的1.47倍,其中第4年生长量和生长率分别达到了对照林分的2.47倍和2.48倍,平均单株材积的年生长量和生长率分别为(0.016 4±0.012 0)m3·a-1和20.08%,大于对照林分的(0.012 7±0.008 7)m3·a-1和15.95%。近熟林中,经营林分胸径年生长量和生长率分别是对照林分的1.38和1.23倍,其中第3年生长量和生长率分别最高达到了对照林分的2.64倍和2.41倍,平均单株材积年生长量和生长率分别为(0.022 7±0.016 3)m3·a-1和8.56%,大于对照林分的(0.016 2±0.017 4)m3·a-1和7.53%。间伐没有有效促进林分平均树高生长,中龄林经营林分平均树高年生长量和生长率在前3 a大于对照林分,但在第4年小于对照林分。近熟林树高生长量在第1年和第3年表现出经营林分大于对照林分,而在第2年和第4年则表现出经营林分小于对照林分。

表 1 各处理方式下马尾松林分胸径!树高及单株材积年生长指标分析

Table 1. Analysis of DBH, tree height and annual growth index of Pinus massoniana forest under different treatments

处理方式 胸径 树高 材积 初值/

cm年均生长量/

(cm·a-1)年均生长率/% 初值/

cm年均生长量/

(cm·a-1)年均生长率/% 初值/

cm年均生长量/

(cm·a-1)年均生长率/% 中龄林 对照 12.10 0.38±0.23 3.14 11.12 0.94±0.32 8.42 0.079 4 0.012 7±0.008 7 15.95 经营 12.13 0.56±0.34 4.62 11.48 0.85±0.30 7.39 0.081 7 0.016 4±0.012 0 20.08 近熟林 对照 16.67 0.32±0.26 1.91 16.72 0.47±0.36 2.81 0.214 9 0.016 2±0.017 4 7.53 经营 18.75 0.44±0.23 2.34 16.72 0.55±0.29 3.28 0.264 8 0.022 7±0.016 3 8.56 -

据统计可知(表 2):间伐对林分目标树胸径、材积及树高生长有不同程度的影响,中龄林经营林分目标树的胸径年生长量是对照林分的1.65倍,树高年生长量是对照林分的1.10倍,材积年生长量是对照林分的1.33倍。近熟林经营林分的目标树胸径年生长量是对照林分的1.15倍,目标树材积年生长量是对照林分的1.19倍,树高年生长量不及对照林分。差异性检验结果表明:目标树的胸径和材积年生长量与非目标树有显著差异(P<0.05),目标树的树高年生长量与非目标树无显著性差异(P>0.05)。中龄林经营林分与对照林分目标树的胸径和材积年生长量有显著差异,非目标树的胸径年生长量也有显著差异。近熟林经营林分与对照林分目标树年生长量无显著差异。

表 2 近自然经营间伐马尾松林分目标树与非目标树胸径、树高和单株材积年生长量

Table 2. Annual growth of DBH, tree height and annual growth index of target and non-target trees in the Pinus massoniana forest

处理方式 胸径 树高 材积 中龄林 近熟林 中龄林 近熟林 中龄林 近熟林 初值/cm 年生长量/(cm·a-1) 初值/cm 年生长量/(cm·a-1) 初值/cm 年生长量/(cm·a-1) 初值/cm 年生长量/(cm·a-1) 初值/cm 年生长量/(cm·a-1) 初值/cm 年生长量/(cm·a-1) 目标树 对照 17.90 0.540±0.069 b 23.59 0.557±0.097 a 12.06 0.898±0.083 a 19.13 0.484±0.193 a 0.161 0.024±0.002 b 0.425 0.032±0.009 a 经营 16.76 0.893±0.052 a 24.71 0.639±0.063 a 12.77 0.986±0.063 a 19.94 0.404±0.073 a 0.149 0.032±0.002 a 0.485 0.038±0.006 a 非目标树 对照 10.23 0.328±0.028 c 14.25 0.234±0.047 b 10.81 0.949±0.062 a 15.87 0.464±0.072 a 0.053 0.009±0.001 c 0.142 0.011±0.002 b 经营 10.62 0.451±0.041 b 16.76 0.371±0.035 b 11.05 0.803±0.040 a 15.65 0.598±0.051 a 0.060 0.011±0.001 c 0.191 0.018±0.002 b 说明:同列不同字母表示差异显著(P<0.05) -

由表 3可知:由于间伐,初始年蓄积量小于对照林分,后续4 a生长过程中经营林分蓄积量也小于对照林分。中龄林中经营林分初始年蓄积量为119.35 m3·hm-2,小于对照林分的162.84 m3·hm-2,近熟林中经营林分初始年蓄积量为233.01 m3·hm-2,小于对照林分的290.15 m3·hm-2。间伐林分蓄积生长量在小于对照林分的情况下,生长率却在中龄林中比对照林分高出4.13%,在近熟林中比对照林分高出1.03%。总之,近自然经营间伐不能提高马尾松林分蓄积生长量,但可以提高生长率。

表 3 近自然经营间伐马尾松林分蓄积的年均生长量和生长率

Table 3. Annual average growth and growth rate of pinus massoniana forest accumulation in natural management

林分 处理方式 初值

(m3·hm-2)年均生长量/

(m3·hm-2·a-1)年均生长率/% 中龄林 对照 162.84 25.97±0.45 15.95 经营 119.35 23.96±8.59 20.08 近熟林 对照 290.15 21.85±2.46 7.53 经营 233.01 19.95±2.58 8.56 -

将初始年林木优势度分为3个等级,即优势度≥1.3为优势木,0.7≤优势度<1.3为一般木,优势度<0.7为被压木。按照林木优势等级统计平均单木材积的年生长量(表 4)。结果显示:各林分中林木材积的连年生长量由大到小的排序依次是优势木、一般木、被压木。

表 4 近自然经营间伐下马尾松林分各优势等级的林木生长量

Table 4. Growth of single woods of different dominant grades of pinus massoniana forest under close-to-nature management thinnin

林分 处理方式 单木材积年生长量/(m3·a-1) 优势木 一般木 被压木 中龄林 对照 0.023 6±0.006 6 0.011 6±0.006 1 0.005 3±0.002 8 经营 0.031 4±0.007 1 0.014 0±0.006 7 0.004 1±0.003 5 近熟林 对照 0.032 4±0.022 9 0.013 8±0.010 9 0.004 3±0.002 6 经营 0.039 5±0.019 0 0.022 9±0.011 3 0.007 0±0.004 3 中龄林中,经营林分优势木的平均材积连年生长量是对照林分的1.33倍,一般木的平均材积连年生长量是对照林分的1.21倍,被压木材积生长量小于对照林分。经营林分优势木、一般木和被压木的平均单株材积连年生长量比例约7.7:3.4:1.0,对照林分优势木、一般木和被压木的平均单株材积连年生长量比例约4.5:2.2:1.0。可见,中龄林间伐对被压木材积的生长没有促进作用,对优势木和一般木材积生长促进效果较好。

近熟林中,经营林分优势木的平均材积连年生长量是对照林分的1.22倍,一般木的平均材积连年生长量是对照林分的1.66倍,被压木的平均材积生长量是对照林分的1.63倍。经营林分优势木、一般木和被压木的平均单株材积连年生长量比例约为5.6:3.3:1.0,对照林分优势木、一般木和被压木的平均单株材积连年生长量比例约为7.5:3.2:1.0。可知,近熟林择伐对各优势等级的林木在材积生长上均有促进作用,对一般木和被压木材积的生长促进效果比优势木更好。

林木优势度与林木平均单株材积年生长量的相关性分析见表 5。马尾松林分的林木优势度与材积年生长量均在0.01水平上呈显著正相关,其中最高相关性系数达0.902。说明在同一林分中林木胸径越大、树高越高,林木材积生长就越快。

表 5 近自然经营间伐马尾松林木优势度与材积年生长量的相关性

Table 5. Correlation between dominance of Pinus massoniana forest and annual growth of volume in close-to-nature management

林分 处理方式 相关性 林木株数 中龄林 对照 0.884** 41 经营 0.902** 73 近熟林 对照 0.587** 27 经营 0.812** 44 说明:**表示相关系数达1%水平 -

由表 6可知:近自然经营间伐林分林下的灌木层植被物种数大于对照林分,草本层植被物种数小于对照林分,中龄林经营林分灌木层共出现27种植物,比对照林分多6种,草本层共出现21种,比对照林分少2种。近熟林经营林分灌木层共出现22种植物,比对照林分多2种,草本层共出现9种,比对照林分少3种。中龄林经营林分灌木层植被的株数密度小于对照林分,灌木层平均地径、平均树高、平均生物量以及草本层的平均高、覆盖度、平均生物量均大于对照林分。近熟林经营林分灌木层植被的平均地径、平均树高和草本层平均高小于对照林分,灌木层株数密度、平均生物量和草本层覆盖度、平均生物量大于对照林分。然而差异性检验结果显示:经营林分的这些观测因子与对照林分均无显著差异性。所以,实施近自然经营间伐4 a对林下植被的生长促进效果不明显。

表 6 近自然经营间伐下马尾松林下植被生长情况

Table 6. Vegetation growth under the forest of Pinus massoniana in the close-to-nature management

处理方式 灌木层 草本层 物种数 株数密度/

(株·hm-2)平均地径/

cm平均树高/m 平均生物量/

(t·株-1)物种数 平均高/m 覆盖度/% 平均生物量/

(t·株-1)中龄林 经营 27 884±183 0.83±0.53 1.71±0.36 0.99±0.41 21 0.53±0.07 64±18 0.43±0.12 对照 21 1156±564 1.73±1.03 1.56±0.62 0.86±0.28 23 0.50±0.20 53±25 0.36±0.16 近熟林 经营 22 1341±954 .1.72±0.49 1.61±0.72 1.19±0.96 9 0.73±0.28 52±21 0.36±0.14 对照 19 1 119±702 2.01±1.04 1.84±0.37 1.10±0.52 12 0.92±0.40 33±22 0.23±0.15 -

分析可知:间伐增加了马尾松林分内大径级林木株数的比例,同时促进了林分平均胸径和单株材积的生长,对目标树胸径和材积的生长也有促进作用,对中龄林林分的影响比近熟林显著。这可能与间伐后林内竞争减小,林木迅速生长有关。已有研究表明:间伐对胸径因子的生长促进效果最明显[10],林分在生长过程中,随着冠幅和密度的增大,林木的个体生长空间减小,胸径生长受到抑制[11],而间伐使林木个体的宽生长空间增大,从而有利于胸径的生长[12]。近自然改造正是通过对大径材的收获来调整经营周期,以增加单木的材积,从而有效地促进林木单株材积的生长[13]。近自然经营间伐不能有效促进树高的生长,这与方萍[11]和何先进[12]对马尾松间伐林的研究结果相似。谌红辉等[14]研究结果显示:密度对树高生长无显著影响。然而也有研究结果得出:近自然经营间伐能够促进树高生长的结论,如马履一等[15]对不同间伐强度的北京山区油松Pinus tabulaeformis林研究表明:间伐后油松平均树高生长明显高于未间伐林分。因此,间伐对树高生长的影响目前还没有一致的结论。

间伐可能会产生2种效应:一种是使保留木生长空间扩大而出现的“增长效应”,另一种是除去的林木对林分蓄积等产生的“失去效应”[16]。本研究中,间伐提高了林分蓄积的生长率,减少了林分起始年的蓄积量,林木个体生长空间扩大,后续几年中林木生长速率提高,但因个体数量的减少使得总生长累积量未表现出优势,这可能与间伐强度和实施时间有关。相关研究表明:需要调控合适的间伐强度,才能使得单株材积和单位面积蓄积达到最佳[17]。马正锐等[18]对马尾松人工林间伐效应3 a的研究结果显示:间伐强度30%为最佳,强度间伐会导致林分蓄积量不增反减。而刘红梅等[19]研究结果则表明:对马尾松实施强度间伐10 a后的蓄积生长量高于未间伐林分。本研究中马尾松林间伐强度平均为38.41%,属强度间伐范围,实施间伐时间为4 a,实施间伐时间相对较短。造成林分总生产力低下的原因还可能是因为近自然经营间伐与传统间伐的间伐方式和经营目的不同。传统的间伐是按“除小留大,除密留稀,除劣留优”的原则进行采伐,为了利于保留木快速生长,以追求林木生产量最大化[20]。近自然经营主要采伐以与目标树竞争的林木,为了利于目标树的生长,利用与森林相关的各种自然力,不断优化森林结构和功能,使生态和经济需求最佳结合,而不单只为了提高林分的生产量[21]。

近自然经营间伐对不同优势等级的马尾松林木生长影响不同。中龄林间伐对被压木生长有抑制作用,可能是因为中龄林生长较为迅速,林木间竞争较为激烈,而被压木的竞争能力相对较弱造成的[22]。近熟林间伐对优势木材积生长的促进效果不如一般木和被压木显著,因为在近熟林阶段,林木激烈分化期已过,优势木及整个林分的发展趋势基本定型,林分密度对优势木生长的影响也相对减弱,择伐后给比较小的林木提供了光照和养分,从而对一般木和被压木的生长促进效果更好。

近自然经营间伐对马尾松林下植被生长的促进效果不明显。这与文献[23-24]对林分间伐效应的研究结果相反。影响林下植被生长的因素很多,其根本原因是上层乔木与林下植被对光照、水分、养分等的竞争[25]。间伐可以促进林下植被的发育,但本研究中林下植被4 a的生长并未表现出明显优势,可能原因是在间伐阶段对采伐木周围灌草植被有一定破坏,使得林下植被在间伐后短期内的生长受到了影响[26]。

总之,近自然经营间伐使得大径阶的林木株数比例增加,对单株林木的胸径和材积生长有促进作用。另外,近自然经营间伐措施对树高的影响不大,4 a的生长过程中林下植被并未表现出明显优势,林分蓄积生长量也不足,还需要对林分的生长进行长期调查。

Initial effects of close-to-nature thinning on a natural secondary Pinus massoniana pure forest in central Guizhou

-

摘要: 以黔中地区2013年实施近自然经营间伐的2个龄级马尾松Pinus massioniana天然次生纯林为研究对象,通过对8个固定样地与8个临时样地(100~400 m2)胸径、树高、材积、蓄积以及林下植被各生长因子的调查,对比近自然经营间伐林分与相应对照林分各生长因子的差异,评价近自然经营间伐实施4 a的初期效果,为建立贵州省森林可持续经营技术体系提供理论参考。结果表明:①间伐增加了马尾松林分大径级林木的株数比例,对照的中龄林和近熟林胸径分别在8~14和10~14 cm的株数比例最大,间伐在12~18和22~26 cm的株数比例最大。②间伐提高了林木胸径与材积的生长量,间伐的平均木、目标树、非目标树胸径与材积生长量均达到对照的1.15倍以上,最高在中龄林目标树中可达对照的1.65倍。③间伐提高了林分蓄积的生长率,间伐林分蓄积的生长量在小于对照林分的情况下,生长率却在中龄林和近熟林中分别比对照林分高出了4.13%和1.03%。④间伐不能有效促进林分树高生长及林下植被生长。树高及林下植被各生长因子在间伐与对照林分中没有表现出显著的差异性(P>0.05)。Abstract: In 2013, close-to-nature thinning was implemented in two, age-grade Pinus massoniana natural secondary pure forests in the middle of Guizhou Province. To evaluate the growth initial effects of the close-to-nature thinned forests for 4 years and to provide references for sustainable forest management of Guizhou Province, through the investigation of the diameter of breast height(DBH), tree height, volume, accumulated and understory vegetation of 8 fixed plots and 8 temporary plots (100-400 m2), compare the difference between the growth of thinned forests and control stands. Results showed that:(1) Thinning was conducive to the production of large-diameter timber. For middle-aged forests and near-mature forests, the ratio of the number of plants with DBH of 8-14 cm and 10-14 cm for the control medium was largest. Whereas, with DBH of 12-18 cm and 22-26 cm, the thinned medium was largest. (2) Thinning promoted growth of DBH and volume of the trees. The annual growth of DBH and volume of the average tree, target tree, and non-target tree in the thinning reached 1.15 times higher of the control, and the highest in the target tree of the middle-aged forest reached 1.65 times of the control. (3) Thinning increased the accumulated growth rate of the stands. In thinned stands, the accumulated growth was less than the control stands, but the accumulated growth rate was higher than the control stands in the middle (by 4.13%) and near mature forests (by 1.03%). (4) The effect of thinning on height growth and the growth of understory vegetation was not obvious, the growth factors of tree height and understory vegetation did not show significant differences in thinning and control stands (P>0.05).

-

表 1 各处理方式下马尾松林分胸径!树高及单株材积年生长指标分析

Table 1. Analysis of DBH, tree height and annual growth index of Pinus massoniana forest under different treatments

处理方式 胸径 树高 材积 初值/

cm年均生长量/

(cm·a-1)年均生长率/% 初值/

cm年均生长量/

(cm·a-1)年均生长率/% 初值/

cm年均生长量/

(cm·a-1)年均生长率/% 中龄林 对照 12.10 0.38±0.23 3.14 11.12 0.94±0.32 8.42 0.079 4 0.012 7±0.008 7 15.95 经营 12.13 0.56±0.34 4.62 11.48 0.85±0.30 7.39 0.081 7 0.016 4±0.012 0 20.08 近熟林 对照 16.67 0.32±0.26 1.91 16.72 0.47±0.36 2.81 0.214 9 0.016 2±0.017 4 7.53 经营 18.75 0.44±0.23 2.34 16.72 0.55±0.29 3.28 0.264 8 0.022 7±0.016 3 8.56 表 2 近自然经营间伐马尾松林分目标树与非目标树胸径、树高和单株材积年生长量

Table 2. Annual growth of DBH, tree height and annual growth index of target and non-target trees in the Pinus massoniana forest

处理方式 胸径 树高 材积 中龄林 近熟林 中龄林 近熟林 中龄林 近熟林 初值/cm 年生长量/(cm·a-1) 初值/cm 年生长量/(cm·a-1) 初值/cm 年生长量/(cm·a-1) 初值/cm 年生长量/(cm·a-1) 初值/cm 年生长量/(cm·a-1) 初值/cm 年生长量/(cm·a-1) 目标树 对照 17.90 0.540±0.069 b 23.59 0.557±0.097 a 12.06 0.898±0.083 a 19.13 0.484±0.193 a 0.161 0.024±0.002 b 0.425 0.032±0.009 a 经营 16.76 0.893±0.052 a 24.71 0.639±0.063 a 12.77 0.986±0.063 a 19.94 0.404±0.073 a 0.149 0.032±0.002 a 0.485 0.038±0.006 a 非目标树 对照 10.23 0.328±0.028 c 14.25 0.234±0.047 b 10.81 0.949±0.062 a 15.87 0.464±0.072 a 0.053 0.009±0.001 c 0.142 0.011±0.002 b 经营 10.62 0.451±0.041 b 16.76 0.371±0.035 b 11.05 0.803±0.040 a 15.65 0.598±0.051 a 0.060 0.011±0.001 c 0.191 0.018±0.002 b 说明:同列不同字母表示差异显著(P<0.05) 表 3 近自然经营间伐马尾松林分蓄积的年均生长量和生长率

Table 3. Annual average growth and growth rate of pinus massoniana forest accumulation in natural management

林分 处理方式 初值

(m3·hm-2)年均生长量/

(m3·hm-2·a-1)年均生长率/% 中龄林 对照 162.84 25.97±0.45 15.95 经营 119.35 23.96±8.59 20.08 近熟林 对照 290.15 21.85±2.46 7.53 经营 233.01 19.95±2.58 8.56 表 4 近自然经营间伐下马尾松林分各优势等级的林木生长量

Table 4. Growth of single woods of different dominant grades of pinus massoniana forest under close-to-nature management thinnin

林分 处理方式 单木材积年生长量/(m3·a-1) 优势木 一般木 被压木 中龄林 对照 0.023 6±0.006 6 0.011 6±0.006 1 0.005 3±0.002 8 经营 0.031 4±0.007 1 0.014 0±0.006 7 0.004 1±0.003 5 近熟林 对照 0.032 4±0.022 9 0.013 8±0.010 9 0.004 3±0.002 6 经营 0.039 5±0.019 0 0.022 9±0.011 3 0.007 0±0.004 3 表 5 近自然经营间伐马尾松林木优势度与材积年生长量的相关性

Table 5. Correlation between dominance of Pinus massoniana forest and annual growth of volume in close-to-nature management

林分 处理方式 相关性 林木株数 中龄林 对照 0.884** 41 经营 0.902** 73 近熟林 对照 0.587** 27 经营 0.812** 44 说明:**表示相关系数达1%水平 表 6 近自然经营间伐下马尾松林下植被生长情况

Table 6. Vegetation growth under the forest of Pinus massoniana in the close-to-nature management

处理方式 灌木层 草本层 物种数 株数密度/

(株·hm-2)平均地径/

cm平均树高/m 平均生物量/

(t·株-1)物种数 平均高/m 覆盖度/% 平均生物量/

(t·株-1)中龄林 经营 27 884±183 0.83±0.53 1.71±0.36 0.99±0.41 21 0.53±0.07 64±18 0.43±0.12 对照 21 1156±564 1.73±1.03 1.56±0.62 0.86±0.28 23 0.50±0.20 53±25 0.36±0.16 近熟林 经营 22 1341±954 .1.72±0.49 1.61±0.72 1.19±0.96 9 0.73±0.28 52±21 0.36±0.14 对照 19 1 119±702 2.01±1.04 1.84±0.37 1.10±0.52 12 0.92±0.40 33±22 0.23±0.15 -

[1] 黄清麟.浅谈德国的"近自然森林经营"[J].世界林业研究, 2005, 18(3):73-77. HUANG Qinglin. Preliminary introduction to "close to nature forest management" in Germany[J]. World For Res, 2005, 18(3):73-77. [2] 陆元昌, 张守攻, 雷相东, 等.人工林近自然化改造的理论基础和实施技术[J].世界林业研究, 2009, 22(1):20-27. LU Yuanchang, ZHANG Shougong, LEI Xiangdong, et al. Theoretical basis and implementation techniques on close-to-nature transformation of plantations[J]. World For Res, 2009, 22(1):20-27. [3] 王六平, 徐海, 蔡磊, 等.关于在贵州省推进近自然森林经营提升森林质量的探讨[J].贵州林业科技, 2014, 42(4):51-54. WANG Liuping, XU Hai, CAI Lei, et al. Discussion on improving forest quality through promoting close-to-natural forest management practice in Guizhou Province[J]. Guizhou For Sci Technol, 2014, 42(4):51-54. [4] 蔡琼, 丁贵杰.黔中地区一、二代马尾松人工林土壤微生物数量及生物活性研究[J].林业科学研究, 2013, 26(2):247-251. CAI Qiong, DING Guijie. Study on soil microorganism quantity and biochemical activity of first-and second-generation of Pinus massoniana plantations in Qianzhong[J]. For Res, 2013, 26(2):247-251. [5] 李生, 姚小华, 任华东, 等.黔中石漠化地区不同土地利用类型土壤种子库特征[J].生态学报, 2008, 28(9):4602-4608. LI Sheng, YAO Xiaohua, REN Huadong, et al. Different land-used soil seed banks in Karst rocky desertification area of middle Guizhou Province, China[J]. Acta Ecol Sin, 2008, 28(9):4602-4608. [6] 李明军, 杜明凤, 喻理飞.贵州省森林植被碳储量、碳密度及其分布[J].西北林学院学报, 2016, 31(1):48-54, 64. LI Mingjun, DU Mingfeng, YU Lifei. Carbon storage and density of forest vegetation and its spatial distribution pattern in Guizhou Province[J]. J Northwest For Univ, 2016, 31(1):48-54, 64. [7] 国家林业局造林绿化管理局, 国家林业局调查规划设计院.森林抚育规程: GB/T 15781-2015[S].北京: 中国标准出版社, 2015: 6-8. [8] 林力.马尾松人工林生物量模型的研究[D].福州: 福建农林大学, 2011. LIN Li. Studies on the Biomass Model of Pinus massoniana Plantations[D]. Fuzhou: Fujian Agriculture and Forestry University, 2011. [9] 吕勇.马尾松林下植被及其生物量的研究[J].中南林业调查规划, 1997, 16(1):53-54, 56. LÜ Yong. Study on the understory vegetation and biomass of Pinus massoniana[J]. Cent South For Invent Plan, 1997, 16(1):53-54, 56. [10] 陆晓明.马尾松人工林近自然化改造对物种多样性及生物量的影响[D].南宁: 广西大学, 2014. LU Xiaoming. The Effects of Near-nature Transformation on Species Diversity and Biomas in Pinus massoniana Plantation[D]. Nanning: Guangxi University, 2014. [11] 方萍.间伐对马尾松中龄林生长的影响[J].福建林业, 2017(2):38-41, 37. FANG Ping. Thinning effect on the growth of middle aged Pinus massoniana plantation[J]. Fujian For, 2017(2):38-41, 37. [12] 何先进.马尾松人工林抚育间伐对林分生长及地力的影响[D].长沙: 中南林业科技大学, 2017. HE Xianjin. The Study on Effects of Tending Thinning of Pinus massoniana Plantation on Stand Growth and Soil Fertility[D]. Changsha: Central South University of Forestry and Technology, 2017. [13] 王懿祥, 张守攻, 陆元昌, 等.干扰树间伐对马尾松人工林目标树生长的初期效应[J].林业科学, 2014, 50(10):67-73. WANG Yixiang, ZHANG Shougong, LU Yuanchang, et al. Initial effects of crop trees growth after crop tree release on Pinus massoniana plantation[J]. Sci Silv Sin, 2014, 50(10):67-73. [14] 谌红辉, 方升佐, 丁贵杰, 等.马尾松间伐的密度效应[J].林业科学, 2010, 46(5):84-91. CHEN Honghui, FANG Shengzuo, DING Guijie, et al. Thinning density effects on masson pine plantation[J]. Sci Silv Sin, 2010, 46(5):84-91. [15] 马履一, 李春义, 王希群, 等.不同强度间伐对北京山区油松生长及其林下植物多样性的影响[J].林业科学, 2007, 43(5):1-9. MA Lüyi, LI Chunyi, WANG Xiqun, et al. Effects of thinning on the growth and the diversity of undergrowth of Pinus tabulaeformis plantation in Beijing mountainous areas[J]. Sci Silv Sin, 2007, 43(5):1-9. [16] 沈国舫, 翟明普.森林培育学[M].北京:中国林业出版社, 2001. [17] 苏俊武, 李莲芳, 郑畹, 等.不同间伐强度对云南松人工林生长影响的研究[J].西部林业科学, 2010, 39(3):27-32. SU Junwu, LI Lianfang, ZHENG Wan, et al. Effect of intermediate cutting intensity on growth of Pinus yunnanensis plantation[J]. J West China For Sci, 2010, 39(3):27-32. [18] 马正锐, 孟祥江, 王蕾, 等.重庆地区马尾松人工林不同间伐强度试验[J].福建林业科技, 2017, 44(4):33-36, 67. MA Zhengrui, MENG Xiangjiang, WANG Lei, et al. Study on different intensities experiment of Pinus massoniana plantation in Chongqing area[J]. J Fujian For Sci Technol, 2017, 44(4):33-36, 67. [19] 刘红梅, 王祖华, 关庆伟, 等.间伐对杉木和马尾松人工林生长及植物多样性的影响[J].林业科技开发, 2010, 24(3):33-37. LIU Hongmei, WANG Zuhua, GUAN Qingwei, et al. The effects of thinning on growth and plant diversity in Chinese fir and Pinus massoniana plantation[J]. For Sci Technol Dev, 2010, 24(3):33-37. [20] 何贤勤, 钟少伟, 段钰, 等.浅析近自然森林经营与传统森林抚育的差异[J].中国林业经济, 2014(4):48-50. HE Xianqin, ZHONG Shaowei, DUAN Yu, et al. A brief analysis of divergences between near-natural forest management and traditional forest tending[J]. China For Econ, 2014(4):48-50. [21] 王小平, 陆元昌, 秦永胜.北京近自然森林经营技术指南[M].北京:中国林业出版社, 2008. [22] 王霞.马尾松人工林近自然化改造初期效果分析研究[D].北京: 北京林业大学, 2013. WANG Xia. The Study on the Initial Effort of Transforming Pinus massoniana Plantation into Close-to-nature Forest[D]. Beijing: Beijing Forestry University, 2013 [23] 熊有强, 盛炜彤, 曾满生.不同间伐强度杉木林下植被发育及生物量研究[J].林业科学研究, 1995, 8(4):408-412. XIONG Youqiang, SHENG Weitong, ZENG Mansheng. A study on the development and biomass of undergrowth vegetation in Chinese fir plantation with different thining intensities[J]. For Res, 1995, 8(4):408-412. [24] 曾骥, 雷渊才, 蔡道雄, 等.桂西南杉木林分生长对间伐的动态响应[J].浙江农林大学学报, 2017, 34(5):841-848. ZENG Ji, LEI Yuancai, CAI Daoxiong, et al. Growth response of a Cunninghamia lanceolata plantation to thinning in southwestern Guangxi, China[J]. J Zhejiang A&F Univ, 2017, 34(5):841-848. [25] 王瑞华, 葛晓敏, 唐罗忠.林下植被多样性、生物量及养分作用研究进展[J].世界林业研究, 2014, 27(1):43-48. WANG Ruihua, GE Xiaomin, TANG Luozhong. A review of diversity, biomass and nutrient effect of understory vegetation[J]. World For Res, 2014, 27(1):43-48. [26] 明安刚, 张治军, 谌红辉, 等.抚育间伐对马尾松人工林生物量与碳贮量的影响[J].林业科学, 2013, 49(10):1-6. MING Angang, ZHANG Zhijun, CHEN Honghui, et al. Effects of thinning on the biomass and carbon storage in Pinus massoniana plantation[J]. Sci Silv Sin, 2013, 49(10):1-6. -

-

链接本文:

https://zlxb.zafu.edu.cn/article/doi/10.11833/j.issn.2095-0756.2019.05.006

下载:

下载: