-

高原湖泊不仅是云南生境中举足轻重的生态系统,也是促进云南国民经济和社会发展,实现富民兴滇不可缺少的重要资源。湖泊的形成与衰亡、扩张与收缩,及其所引起的生态环境变化都反映了一定地域乃至全球的景观构造和气候事件[1],随着气候变化与人类不合理活动的加剧,湖泊面积萎缩及生态环境恶化等问题引起了社会各界的广泛关注[2-4]。高原湖泊所集成的湖泊流域是以湖泊为主题,集自然、地理环境为一体的复杂综合生态系统[5],在人类活动与自然因素的强烈扰动叠加下,生态压力和风险日益增加。生态风险是指种群、生态系统或整个景观的生态功能受到外界胁迫,从而在目前和将来对该系统健康、生产力、遗传结构、经济价值和美学价值产生不良影响的一种状况[6]。景观生态风险评价区别于常规生态风险评价方法,依托景观生态学的生态过程与空间格局耦合关联视角,更加关注生态风险的时空异质性和尺度效应可能产生的不良结果,是生态风险评价在区域尺度上的重要分支领域[7]。目前,景观生态风险评价已成为国内外研究的热点[8-10],而对云南高原湖泊流域景观生态风险定量化评估及生态过程时空变化规律等相关研究仍缺乏。杞麓湖是云南九大高原湖泊衰退速率最快,水面缩减最多,富营养化最为严重的湖泊之一。杞麓湖流域汇集了通海县90%以上的人口,是全县人口最密集,经济最发达,物产最丰富的地区。近些年来,发生在中国云南省内的持续干旱使杞麓湖湖泊面积大幅缩减,水资源短缺问题越来越严重。随着流域社会、经济的持续发展,流域将进一步承受经济规模和土地利用扩张造成的生态压力和风险[11]。开展基于时序遥感数据的湖泊动态研究,探讨空间景观格局剧烈变化背景下景观生态风险的时空变化规律,有助于深入分析杞麓湖湖泊动态演变的规律和原因。鉴于此,本研究以1975-2015年研究区的遥感影像为基础,对杞麓湖进行了动态监测,并对杞麓湖流域的景观格局和生态风险时空演变进行分析,从而揭示了湖泊剧烈变化下流域景观生态风险时空演变规律,以期为杞麓湖生态安全科学评价和流域土地利用开发规划提供理论依据和技术参考。

-

杞麓湖中心点位于24°10′4.13″N,102°46′40.55″E,距所属县城通海县人民政府驻地6.5 km,水面海拔1 796.6 m。杞麓湖属南盘江水系,是云南省九大高原湖泊的重要湿地之一,因断层陷落而天然形成,湖泊主要靠天然降水所形成的地表径流供给水源,入湖的主要河流为红旗河、姚春沟河及大新河,其泄水的唯一通道为湖水下的天然溶洞,是1个封闭型高原湖泊,具有灌溉农田,调节气候,提供鱼产、工业用水、观光旅游等多种经济功能。杞麓湖流域位于云南省中部玉溪市,流域面积37 445.85 hm2,占全市土地总面积的2.5%,属于典型的高原湖泊小流域类型。流域为一向南突出的新月型断拗盆地,属中亚热带湿润高原凉冬季风气候,每年5-10月为雨季,10月下旬至来年5月初为旱季。杞麓湖流域是通海县经济社会发展的主体,为省城通往滇南的交通要道。

-

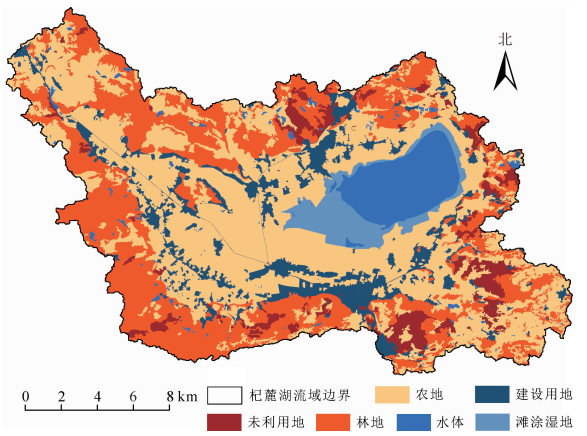

选用美国国家航空航天局(NASA)的Landsat系列陆地资源卫星遥感数据作为空间时序土地利用信息提取的数据源,包括1975、1985、1990、1995、2000、2005、2010和2015年共8个时期成像于1或2月的杞麓湖流域影像数据。其中1975年为MSS传感器(空间分辨率为78 m),1985-2010年为TM影像(空间分辨率为30 m),2015年为OLI(空间分辨率为30 m),1月或2月为旱季,湖泊水位相对稳定,且利于农地识别。对原始的影像数据首先进行图像融合、拼接、裁剪和图像增强等处理,便于影像解译。参照杞麓湖流域土地利用地理信息数据以及通海县第3次森林资源二类调查空间矢量数据库,结合本研究的实际需求,将杞麓湖流域划分为农地、林地、建设用地、水体、滩涂湿地和未利用地6个景观类型。在本研究中,迹地、宜林地、荒草地和苗圃地均划分为未利用地。采用目视解译的方法对波段组合RGB为4,3,2的影像数据进行人工区划判读,最终形成8个时期的杞麓湖湖泊矢量数据和1985、2000、2015年(图 1)3个时期的流域景观类型矢量数据。解译结果利用校正过后的高清谷歌卫星地图以及研究区第3次森林资源二类调查成果进行精度验证,最终水体的总体精度达97%以上,其他各景观类型的精度均在90%以上,解译精度满足研究需要。

-

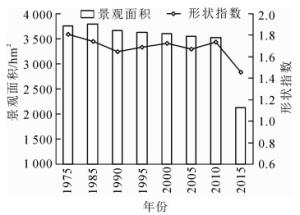

基于地理信息空间统计方法,先从湖泊面积变化方面研究杞麓湖近40 a来湖泊动态的总体特征,进而基于Fragstats软件计算杞麓湖水体的景观形状指数(LSI),定量揭示杞麓湖形状的变化趋势,最后在ArcMAP中求算各时期杞麓湖斑块的空间质心,跟踪分析杞麓湖空间质心的迁移规律。

-

依据研究区景观斑块平均面积2~5倍的原则[12],将流域网格化为大小1.5 km × 1.5 km的方形单元格,基于流域边界对生成的单元格进行裁剪,使单元格总面积与研究区面积一致,共生成219个单元格,用单元格与解译结果进行叠加处理,使每一单元格都成为具有特定景观结构组成的生态风险采样小区。依次计算每一评价单元样区的生态风险指数,并把该生态风险值赋予为样地中心点的值,作为空间插值分析的样本。

-

借鉴相关的研究成果[13],以景观破碎度、景观分离度和景观优势度为自变量,采用景观干扰度指数和景观敏感度指数来建立景观损失度指数,在此基础上构建景观生态风险指数。其计算公式为:

$$E_{\mathrm{R} k}=\sum\limits_{i=1}^{m} \frac{A_{k i}}{A_{k}} L_{\mathrm{L}i}。 $$ (1) 式(1)中:ERk为第k个采样区的景观生态风险指数;LLi为第i种景观类型的生态损失度指数;Aki为第k个采样区第i种景观类型的面积;Ak为第k采样区的面积;m为景观类型。LLi的计算公式为:

$$L_{\mathrm{L}i}=10 U_{i} S_{i}。 $$ (2) 式(2)中:Ui为景观干扰度指数;Si为敏感度指数[14]。按敏感性高低对各景观类型的Si进行赋值。水体为6,滩涂湿地为5,农地为4,林地为3,未利用地为2,建设用地为1[15]。归一化后得到各景观类型的敏感度指数。Ui计算公式为:

$$U_{i}=a C_{i}+b F_{i}+c D_{i}。 $$ (3) 式(3)中:a、b、c分别为景观破碎度、分离度和优势度权重,对其赋值分别为0.3、0.2和0.5[16];Ci为破碎度;Fi为分离度;Di为优势度。

-

如表 1所示:杞麓湖景观类型以农地和林地为主,分别占了研究区土地总面积的42.66%~44.72%和30.83%~32.17%。各土地利用类型面积从大到小依次为农地、林地、建设用地、水体、未利用地、滩涂湿地。1985-2015年,建设用地和滩涂湿地面积显著增加,其中,建设用地所占比率由6.49%增加到10.47%,且前15 a增幅大于后15 a,滩涂湿地在前15 a呈略微减少的变化趋势,1985年流域滩涂湿地的面积占了流域总面积的0.30%,到了2010年,其面积仅占流域总面积的0.11%,2000-2015年滩涂湿地的总面积显著增加,占流域总面积的3.95%,这与2015年杞麓湖湖泊面积急剧缩减有关。水体在30 a间不断减少,其面积总共减少了37.13%。未利用地面积变化最小,呈先小幅度增加然后又小幅度减少的波动变化趋势。

表 1 不同时期土地利用类型面积占比和变化率

Table 1. Area rates and changing rates of land use in different periods

土地利用米型 面积占比/% 变化率/% 1985年 2000年 2015年 1985-2000年 2000-2015年 1985-2015年 建设用地 6.49 9.37 10.47 44.36 11.72 61.28 林地 32.17 31.35 30.83 -2.57 -1.64 -4.17 农地 44.72 43.30 42.66 -3.18 -1.48 -4.61 滩涂湿地 0.30 0.11 3.95 -62.35 3 340.20 1 195.36 水体 10.58 10.09 6.65 -4.63 -34.08 -37.13 未利用地 5.72 5.77 5.44 0.86 -5.87 -5.05 说明:“_”表示变化率为负 -

杞麓湖水体仅有1个斑块。为研究杞麓湖近30 a来面积和形状的变化特征,选取景观水平上的景观面积和景观形状指数2个指标来对其进行定量研究。从图 2可以看出:杞麓湖面积的变化可分为3个主要阶段。第1个阶段为1975-1985年,这10 a杞麓湖面积呈增加的趋势,共增加了32.18 hm2;第2个阶段为1985-2010年,这个阶段杞麓湖面积呈逐渐减少的变化趋势,减少速率为10.77 hm2·a-1;第3个阶段为2010-2015年,这个阶段杞麓湖面积急剧缩减,面积共减少了1 396.94 hm2。到2015年春,杞麓湖面积仅有面积最大年份1985年的56.05%,这主要是由于2010年至2013年末,云南省连续4 a发生严重干旱,致使杞麓湖面积大幅缩减,湖泊西南边的浅水区域因泥沙淤积导致大面积湖滩裸露。

-

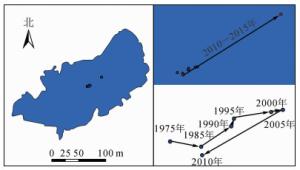

景观形状指数是度量景观形状复杂程度的重要指标,其值越大,表明景观形状越复杂或越扁长,其计算公式参见文献[17]。形状指数变化表明:杞麓湖形状指数在1975-2010年的变化起伏波动,2010-2015年呈显著减小的变化趋势。1975年,杞麓湖形状指数最大,为1.809 2,说明此时杞麓湖形状最为复杂,受到的人为干扰最小。1975年以来,由于环杞麓湖周围不断筑路筑坝,放水围田,修建景区等频繁的人为干扰活动,加之流域内每年的雨水丰沛不均,造成杞麓湖形状指数变化频繁,且较无规律。到2015年,由于湖泊面积大幅减小,形状指数降至最低,为1.456 9。从杞麓湖轮廓变化(图 3)可以看出:1975年,杞麓湖轮廓显得最为复杂,轮廓上的内凹和外凸最多。1975-2010年,杞麓湖轮廓在这7个时期均有细小的变化,西部的红旗河入湖口处以及南部的姚春沟河入湖口处轮廓差异最为明显。由于湖泊东面水岸较深,无入湖河流,且人为活动相对较少,形状变化不明显。2015年湖泊形状边缘的凹凸明显减少,与前7个时期的轮廓形成显著对比,尤以西部变化最为剧烈,南部变化次之,东北部变化最小。

-

由1975-2015年杞麓湖质心位置迁移变化(图 4)可以看出:杞麓湖质心总共向东北迁移了1 242.0 m。1975-1985年,杞麓湖质心以6.5 m·a-1的速度向东南迁移了65.0 m,结合湖泊面积的变化特征,说明这个阶段湖泊呈现东南方向的扩张变化;1985-1990年,这个阶段迁移速度较快,向东北迁移了76.0 m,平均迁移15.2 m·a-1;1990-1995年,迁移速率较慢,共向北偏东12°方向迁移了15.0 m,平均迁移3.0 m·a-1;1995-2000年和2000-2015年,这2个阶段均向东偏北8°方向迁移,分别迁移了70.0和22.0 m,平均迁移14.0和4.4 m·a-1;2005-2010年,杞麓湖质心以34.4 m·a-1的迁移速率向西南方向迁移了171.8 m,这主要是由于湖面增长,以及西南边的入湖口进行过大面积的清淤,导致西南边水域面积扩展所致;2010-2015年,湖泊质心以240.8 m·a-1的速率向东北迁移了1 204.0 m,由于连续干旱,湖泊面积大量缩减,湖泊西南方向因地势平缓,水面较浅而迅速向东北方向萎缩。

-

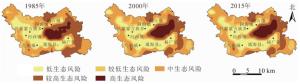

根据建立的生态风险评价模型计算得到219个单元格的生态风险指数(ERk),用自然断点法[18]将整个流域的生态风险划分为5个等级:低生态风险(ERk≤0.807 3),较低生态风险(0.807 3<ERk≤0.882 9),中生态风险(0.882 9<ERk≤1.429 6),较高生态风险(1.429 6<ERk≤1.689 5)和高生态风险(1.689 5<ERk)。结果如图 5所示:杞麓湖流域1985年的生态风险为0.260 6~1.998 6,均值为0.957 8;2000年生态风险为0.371 3~1.947 0,均值为0.964 3;2015年生态风险为0.207 5~1.996 9,均值为1.013 9。各单元格生态风险指数值随年份变化呈不同的变化趋势,其中有25个单元格(单元格总面积为4 893.37 hm2)生态风险持续下降,有135个单元格(单元格总面积20 846.09 hm2)生态风险持续上升,有19个单元格(单元格总面积3 804.51 hm2)生态风险先增加后降低,有40个单元格(单元格总面积为7 920.19 hm2)生态风险先降低后上升。上述4种变化的单元格面积分别占了流域总面积的13.06%、55.64%、10.16%、21.14%。表明研究区土地利用景观格局差异较大,旅游开发、城镇化等人类干扰对景观的改造,作用于流域生态系统中在不断地累加和转化,使景观格局变化所引起生态风险也开始增加,流域景观生态趋于恶化。

-

通过对研究区1985、2000和2015年3个时期各等级生态风险所占面积进行统计(表 2)可知:杞麓湖流域主要为较低生态风险等级,所占比率为26.75%~35.09%。3个时期生态风险面积存在以下变化趋势:低生态风险面积先增加后减少,总体表现为减少,面积比率由1985年的22.51%减少到2015年的21.75%,面积共减少了284.7 hm2;较低生态风险面积显著增加,由1985年的10 021.7 hm2增加至2015年的13 146.2 hm2,累计增加3 124.5 hm2;中生态风险面积先减少后增加,面积总体为减少,由1985年的9 643.3 hm2减少到2015年的8 924.0 hm2;较高生态风险面积持续减少,累计减少了2 570.1 hm2,其所占比率由1985年的15.39%降低至2015年的8.53%;高生态风险面积先减少后增加,所占比率由1985年的9.61%减少到2000年的6.10%,再增加至2015年的10.81%,面积总共增加了449.6 hm2,总体呈增加趋势。

表 2 1985、2000和2015年各级生态风险面积所占比率

Table 2. Area and percentage of the ecological risk grades in 1985, 2000 and 2015

风险等级 1985年 1985-2000年面积变化/hm2 2000年 2000-2015年面积变化/hm2 2015年 1985-2015年面积变化/hm2 面积/hm2 占流域面积比/% 面积/hm2 占流域面积比/% 面积/hm2 占流域面积比/% 低 8 433.2 22.51 2 390.2 10 823.4 28.89 -2 675.0 8 148.5 21.75 -284.7 较低 10 021.7 26.75 1 640.9 11 662.6 31.13 1 483.6 13 146.2 35.09 3 124.5 中 9 643.3 25.74 -1 820.8 7 822.6 20.88 1 101.5 8 924.0 23.82 -719.3 较高 5 765.8 15.39 -895.4 4 870.4 13.00 -1 674.7 3 195.7 8.53 -2 570.1 高 3 600.3 9.61 -1 315.0 2 285.3 6.10 1 764.6 4 049.9 10.81 449.6 说明:“-”表示面积减少 -

用生态风险单元格的中心点来代表风险小区的生态风险值,采用克吕金插值法得到杞麓湖流域生态风险插值结果(图 6)。杞麓湖流域生态风险空间差异分析表明:杞麓湖流域生态风险空间分布具有明显的区位性和异质性特征。低生态风险主要分布在流域内的湖盆之中,具有明显的空间聚集性,该区域为景观优势明显的连片农地和集中的城镇住宅,多年来已经形成较为稳定的景观结构,景观破碎度和敏感度较低;较低生态风险主要分布在湖盆与山区的过渡地带和环杞麓湖一带,这些区域景观结构较为完善,但也是毁林开垦、城镇拓展等行为的主要发生区域,存在一定的潜在风险;中生态风险主要分布在流域边缘的山区地带,该区域属于杞麓湖流域的高海拔区域,存在较多的破碎化林地和坑塘,自身的稳定性较差,生态系统相对脆弱;较高生态风险主要集中分布在杞麓湖水体的边缘,纳古镇的北部区域,杨广镇的东南部,这一区域地势较低,被流域中的城镇所包围,人类干扰强度较大;高生态风险区域主要位于杞麓湖水体部分,水域生态系统十分脆弱,尤其是近年来,杞麓湖的结构性污染较为突出[19],水质逐步变差,已成为中度富营养型湖泊,其潜在的景观生态风险程度最高。

-

杞麓湖流域景观结构类型以农地和林地为主。整个研究期内,景观类型变化总体趋势为建设用地和滩涂湿地处于涨势,农地、林地和水体逐渐萎缩,未利用地变化不大。其中,滩涂湿地增幅最大,而建设用地增长面积最多。农地和林地均呈小幅度减少。通过对比影像数据可知:减少的农地和林地主要变为了建设用地,水体在30 a间不断减少,其面积总共减少了37.12%。主要原因为随着气候的变化和人类活动的增强以及连续的干旱,入湖径流递减,加上强烈的蒸发作用以及农田灌溉用水,流域水资源量日趋紧张。

近40 a来,杞麓湖面积变化可分为3个阶段:1975-1985年,杞麓湖呈扩张趋势,面积缓慢增加,1985年为研究期间面积最大的时段;1985-2010年,杞麓湖呈萎缩趋势,面积逐年缓慢减少;2010-2015年是杞麓湖变化最大的阶段,面积急剧萎缩,仅为1985年的56.05%,以西南部萎缩最为显著,其主要原因为2010-2013年间云南省的持续干旱。这与李浩杰等[2]对包括杞麓湖在内的云南九大高原湖泊开展的湖泊水面遥感监测研究所得出的结论相吻合。杞麓湖形状指数在1975-2010年间变化起伏波动,与面积变化无明显的相关性,到2015年形状指数值降至最低。轮廓上以西部和南部河流入湖口处变化最为明显,东北部因水岸较深变化较小。杞麓湖质心的变化方向与其缩减的主要方向相反,共向东北方向迁移了1 242.0 m。

219个采样小区生态风险计算结果表明:1985-2015年杞麓湖流域景观生态风险均值介于0.957 8~1.013 9,流域有55.64%面积的生态风险不断升高,流域生态趋于恶化。时间变化方面,低生态风险、中生态风险和较高生态风险面积减少,较低生态风险和高生态风险面积增加。今后应重点防范低生态风险和较高生态风险向更高等级的生态风险转化。空间分布上,杞麓湖流域景观生态风险具有较强的区域性和异质性,生态风险的等级分布规律与景观破碎程度和景观敏感性有密切关系,低生态风险主要分布在流域内的湖盆之中,高生态风险主要分布于湖泊处,而其他等级的生态风险主要沿湖盆和湖泊呈块状或带状分布。

本研究利用生态学、环境学和地理学等多学科原理对杞麓湖近40 a湖泊的动态和流域景观生态风险特征进行了多层面的探讨和评价。针对杞麓湖不断缩减、流域生态风险不断升高等问题,相关主管部门应当抓住杞麓湖国家湿地公园建设的契机,本着因地制宜的原则,一方面要合理规划城乡建设和土地配置,防止流域景观高度破碎化和高空间异质性的发生;另一方面要大力实施退田环湖、退耕还林的政策,并及时清理入湖河流,从根源上防止杞麓湖进一步受到污染,同时对湖口淤积的泥沙要及时清理,以防范因滩涂裸露而造成的围湖造田和围湖造塘行为;此外,在开发过程中,要控制好土地利用强度,尽量减轻人为干扰对林地、水体及农地等生态功能型景观的破坏;最后着力优化湖泊周围的生态系统,重点关注对湿地景观的保护,增强其生态风险抵抗力。本研究对杞麓湖多个时期的面积进行纵向比较,反映景观变化动态,但均限于旱季。关于对杞麓湖不同季节的遥感监测,以及生态风险演变的人为干扰机制将会在后续研究中进一步加强。

Dynamic evolution and landscape ecological risks assessment of Qilu Lake in Yunnan Plateau

-

摘要:

目的 探究气候变化背景下杞麓湖动态演变过程及其流域景观生态风险。 方法 基于1975-2015年8期时序Landsat数据,提取湖泊边界,并解译得到3期流域景观类型分类数据。从湖泊面积、轮廓和质心3个方面对杞麓湖动态演变进行研究,通过划分生态风险采样小区,建立生态风险评价模型,定量分析杞麓湖流域的景观生态风险。 结果 ① 近30 a来,杞麓湖流域景观结构变化特征明显,建设用地和滩涂湿地面积显著增加,农地、林地和水体面积持续减少,未利用地面积变化不大;②近40 a来,杞麓湖处于持续萎缩状态,2015年水体面积仅为面积最大年(1985年)的56.05%;杞麓湖形状体现为连续的复杂变化,以西部和南部的河流入湖口处变化最为明显,东部变化最小;杞麓湖质心主要向东北方向迁移,1975和2015年湖泊质心相距1 242 m;③生态风险评价结果表明:流域以较低生态风险为主,所占比为26.75%~35.09%,1985-2015年生态风险均值由0.957 8增加至1.013 9,流域生态风险趋于恶化。 结论 杞麓湖流域生态风险空间分布具有明显的区位性和异质性,高生态风险主要分布于杞麓湖水体部分,低生态风险主要分布于流域的湖盆之中,其余生态风险主要沿湖盆和湖泊呈块状或带状分布。 Abstract:Objective The research aim is to study the dynamic evolution process of Qilu Lake and its watershed landscape ecological risks under the background of climate change. Method The lake boundary was extracted based on eight time series Landsat images from 1975 to 2015, and three watershed landscape classification data were interpreted. The dynamic evolution of Qilu Lake was studied from the change of lake area, lake shape and the lake centroid. The ecological risk assessment model was established by dividing ecological risk sampling plots, and the landscape ecological risk of Qilu Lake Basin was quantitatively analyzed. Result (1) Over the last 30 years, the landscape structure of Qilu Lake Basin has changed obviously; the area of construction land and beach wetland has increased significantly; the area of farmland, forest land and water area has decreased continuously, and the area of unused land has not changed much; (2) Over the last 40 years, Qilu Lake has been in a continuous shrinking state, and the water area in 2015 is only 56.05% of that in the largest year (1985); Qilu Lake is characterized by continuous and complex changes in shape, the most obvious change is at the entrance of rivers to lake in the west and south part, and the smallest change in the east part; The centroid of Qilu Lake mainly migrates to the northeast, and there is a 1 242 m gap between the centroid in 1975 and that in 2015. The results of ecological risk assessment indicates that the main ecological risk is in lower grade, accounting for 26.75%-35.09% between 1985-2015; The average ecological risk has increased from 0.957 8 to 1.013 9 between 1985-2015, indicating increasing ecological risks. Conclusion The spatial distribution of ecological risk in Qilu Lake Basin has obvious aggregation and spatial heterogeneity. The high ecological risk mainly lies in the Qilu Lake, the low ecological risk mainly in the lake basin, and the other ecological risks mainly in block or band along the lake basin and lake. -

Key words:

- landscape ecology /

- dynamic evolution /

- ecological risk /

- Qilu Lake

-

表 1 不同时期土地利用类型面积占比和变化率

Table 1. Area rates and changing rates of land use in different periods

土地利用米型 面积占比/% 变化率/% 1985年 2000年 2015年 1985-2000年 2000-2015年 1985-2015年 建设用地 6.49 9.37 10.47 44.36 11.72 61.28 林地 32.17 31.35 30.83 -2.57 -1.64 -4.17 农地 44.72 43.30 42.66 -3.18 -1.48 -4.61 滩涂湿地 0.30 0.11 3.95 -62.35 3 340.20 1 195.36 水体 10.58 10.09 6.65 -4.63 -34.08 -37.13 未利用地 5.72 5.77 5.44 0.86 -5.87 -5.05 说明:“_”表示变化率为负 表 2 1985、2000和2015年各级生态风险面积所占比率

Table 2. Area and percentage of the ecological risk grades in 1985, 2000 and 2015

风险等级 1985年 1985-2000年面积变化/hm2 2000年 2000-2015年面积变化/hm2 2015年 1985-2015年面积变化/hm2 面积/hm2 占流域面积比/% 面积/hm2 占流域面积比/% 面积/hm2 占流域面积比/% 低 8 433.2 22.51 2 390.2 10 823.4 28.89 -2 675.0 8 148.5 21.75 -284.7 较低 10 021.7 26.75 1 640.9 11 662.6 31.13 1 483.6 13 146.2 35.09 3 124.5 中 9 643.3 25.74 -1 820.8 7 822.6 20.88 1 101.5 8 924.0 23.82 -719.3 较高 5 765.8 15.39 -895.4 4 870.4 13.00 -1 674.7 3 195.7 8.53 -2 570.1 高 3 600.3 9.61 -1 315.0 2 285.3 6.10 1 764.6 4 049.9 10.81 449.6 说明:“-”表示面积减少 -

[1] 吴小君, 吴鹏海, 刘紫涵, 等.利用时序Landsat数据的杞麓湖面积年变化时空分析[J].遥感信息, 2016, 31(4):89-94. WU Xiaojun, WU Penghai, LIU Zihan, et al. A spatio-temperal analysis of water body area annual changes in Qilu Lake based on times series landsat data[J]. Remote Sensing Inf, 2016, 31(4):89-94. [2] 李浩杰, 种丹, 范硕, 等.近30 a云南九大高原湖泊水面面积遥感变化监测[J].长江流域资源与环境, 2016, 25(增刊1):32-37. LI Haojie, CHONG Dan, FAN Shuo, et al. Remote sensing monitoring of the nine plateau lakes' surface area in Yunnan in recent thirty years[J]. Resour Environ Yangtze Basin, 2016, 25(suppl 1):32-37. [3] 郭玉静, 郑毅, 王妍, 等.滇西北高原湖泊剑湖演变过程及其生态环境效应分析[J].环境工程, 2017, 35(4):45-50, 105. GUO Yujing, ZHENG Yi, WANG Yan, et al. Evolution of Jianhu Lake and its eco-environmental effects in the northwestern Yunnan Province[J]. Environ Eng, 2017, 35(4):45-50, 105. [4] 陈鹏, 潘晓玲.干旱区内陆流域区域景观生态风险分析:以阜康三工河流域为例[J].生态学杂志, 2003, 22(4):116-120. CHEN Peng, PAN Xiaoling. Ecological risk analysis of regional landscape in inland river watershed of arid area:a case study of Sangong River Basin in Fukang[J]. Chin J Ecol, 2003, 22(4):116-120. [5] 许妍, 高俊峰, 高永年.基于土地利用动态变化的太湖地区景观生态风险评价[J].湖泊科学, 2011, 23(4):642-648. XU Yan, GAO Junfeng, GAO Yongnian. Landscape ecological risk assessment in the Taihu region based on land use change[J]. J Lake Sci, 2011, 23(4):642-648. [6] 高永年, 高俊峰, 许妍.太湖流域水生态功能区土地利用变化的景观生态风险效应[J].自然资源学报, 2010, 25(7):1088-1096. GAO Yongnian, GAO Junfeng, XU Yan. Response of landscape ecological risk to land use change in level aquatic eco-functional regions in Taihu Lake watershed[J]. J Nat Resour, 2010, 25(7):1088-1096. [7] 彭建, 党威雄, 刘焱序, 等.景观生态风险评价研究进展与展望[J].地理学报, 2015, 70(4):664-677. PENG Jian, DANG Weixiong, LIU Yanxu, et al. Review on landscape ecological risk assessment[J]. Acta Geogr Sin, 2015, 70(4):664-677. [8] 闻国静, 刘云根, 王妍, 等.普者黑湖流域景观格局及生态风险时空演变[J].浙江农林大学学报, 2017, 34(6):1095-1103. WENG Guojing, LIU Yungen, WANG Yan, et al. Temporal and spatial evolution of landscape patterns and ecological risk in the Puzhehei Lake basin[J]. J Zhejiang A&F Univ, 2017, 34(6):1095-1103. [9] 位宏, 徐丽萍, 李晓蕾, 等.博斯腾湖流域景观生态风险评价与时空变化[J].环境科学与技术, 2018, 41(增刊1):345-351. WEI Hong, XU Liping, LI Xiaolei, et al. Landscape ecological risk assessment and its spatiotemporal changes of the Boston Lake basin[J]. Environ Sci Technol, 2018, 41(suppl 1):345-351. [10] 赵卫权, 杨振华, 苏维词, 等.基于景观格局演变的流域生态风险评价与管控:以贵州赤水河流域为例[J].长江流域资源与环境, 2017, 26(8):1218-1227. ZHAO Weiquan, YANG Zhenhua, SU Weici, et al. Ecological risk assessment and management of watershed based on landscape pattern change:a case study of the Chishui River basin in Guizhou[J]. Resour Environ Yangtze Basin, 2017, 26(8):1218-1227. [11] 董琼.高原湖泊杞麓湖流域土地利用变化及生态安全评价[D].北京: 北京林业大学, 2009. DONG Qiong. Studies on Land Use Changes and Ecological Security Assessment of Qilu Lake Basin in Yunnan Plateau[D]. Beijing: Beijing Forestry University, 2009. [12] 苏海民, 何爱霞.基于RS和地统计学的福州市土地利用分析[J].自然资源学报, 2010, 25(1):91-99. SU Haimin, HE Aixia. Analysis of land use based on RS and Geo-statistics in Fuzhou City[J]. J Nat Resour, 2010, 25(1):91-99. [13] 王涛, 张超, 于晓童, 等.洱海流域土地利用变化及其对景观生态风险的影响[J].生态学杂志, 2017, 36(7):2003-2009. WANG Tao, ZHANG Chao, YU Xiaotong, et al. The effect of land use change on landscape ecological security in Erhai basin[J]. Chin J Ecol, 2017, 36(7):2003-2009. [14] 任金铜, 杨可明, 陈群利, 等.贵州草海湿地区域土地利用景观生态安全评价[J].环境科学与技术, 2018, 41(5):158-165. REN Jintong, YANG Keming, CHEN Qunli, et al. Evaluation on ecological security of land use landscape in Guizhou Caohai wetland[J]. Environ Sci Technol, 2018, 41(5):158-165. [15] 黄木易, 何翔.近20年来巢湖流域景观生态风险评估与时空演化机制[J].湖泊科学, 2016, 28(4):785-793. HUANG Muyi, HE Xiang. Landscape ecological risk assessment and its mechanism in Chaohu Basin during the past almost 20 year[J]. J Lake Sci, 2016, 28(4):785-793. [16] 王娟, 崔保山, 刘杰, 等.云南澜沧江流域土地利用及其变化对景观生态风险的影响[J].环境科学学报, 2008, 28(2):269-277. WANG Juan, CUI Baoshan, LIU Jie, et al. The effect of land use and its change on ecological risk in the Lancang River Watershed of Yunnan Province at the landscape scale[J]. Acta Sci Circumstantiae, 2008, 28(2):269-277. [17] 邬建国.景观生态学:格局、过程、尺度与等级[M].北京:高等教育出版社, 2007:96-119. [18] 吴莉, 侯西勇, 邸向红.山东省沿海区域景观生态风险评价[J].生态学杂志, 2014, 33(1):214-220. WU Li, HOU Xiyong, DI Xianghong. Assessment of regional ecological risk in coastal zone of Shandong Province[J]. Chin J Ecol, 2014, 33(1):214-220. [19] 于洋, 张民, 钱善勤, 等.云贵高原湖泊水质现状及演变[J].湖泊科学, 2010, 22(6):820-828. YU Yang, ZHANG Min, QIAN Shanqin, et al. Current statusand development of water quality of lakes in Yunnan-Guizhou Plateau[J]. J Lake Sci, 2010, 22(6):820-828. -

-

链接本文:

https://zlxb.zafu.edu.cn/article/doi/10.11833/j.issn.2095-0756.2020.01.002

下载:

下载: