-

杨树Populus为中国重要的速生丰产林造林树种,其中欧美杨107 Populus × euramericana ‘Neva’因其材性好、干型美、抗性强和产量高等特点,在中国淮河、黄河流域及辽河流域以南等地区广泛栽植。灌溉是欧美杨人工林生产力维持的重要技术措施,滴灌可根据植物需水规律及时补充根部水分,显著促进林木生长,获得较高的经济效益和生态效益[1-3],该技术在国外的人工林培育方面已有较广泛的应用[4-5]。近年来,国内关于滴灌栽培人工林的研究也相继开展。贺勇等[6]研究发现:滴灌栽培条件下2、3年生欧美杨107幼龄林的蓄积量分别为沟灌的2.22和1.68倍。席本野等[7]研究指出:滴灌使6、7年生的毛白杨Populus tomentosa林分生产力分别较不灌溉平均提高了24%和28%。根系分布和形态特征反映了植物对土壤资源的利用状况,通常认为直径小于2 mm的细根是根系吸收功能的重要部分[8]。细根的生长和分布受树木自身生长特性、土壤的水养条件、温湿度及其他外界环境条件的影响[9-12],其分布也可以反映土壤中水分营养的分配格局[13]及地下部分对土壤资源的利用程度[14-15],这将直接影响林木地上部分的生长和生态效益的发挥[16]。滴灌可以大幅度提高根系数量,影响根系的分布特征[17-18],改善土壤条件[19],提高林地生产力[6-7]。但以往开展滴灌对林木细根的研究,多采用距树干特定距离或随机取样的方法,不能在空间维度反映细根的分布特征。本研究以滴灌和沟灌栽培的5年生欧美杨107为研究对象,对比分析在不同的取样方向、水平距离和土壤深度上细根的空间分布特征,探究不同灌溉方式对细根生长和分布的影响,为河流故道沙地等干旱地区人工林的灌溉调控和合理经营提供依据。

HTML

-

研究地位于北京市大兴区林场,处于永定河故道沙地(39°26′~39°51′N,116°13′~116°43′E)。该区属暖温带半湿润大陆性季风气候,年均气温为11.6 ℃,年均降水量为550 mm,年均蒸发量为1 100 mm,无霜期为180~200 d。土壤为永定河故道冲积沙土,地下水位深为36 m,土壤容重为(1.46±0.15) g·cm−3,田间持水量为10%,蓄水能力差,土壤碱解氮质量分数为25.65 mg·kg−1,速效磷质量分数为2.36 mg·kg−1,速效钾质量分数为22.12 mg·kg−1,有机质质量分数为1.50 g·kg−1,从地表向地下1.2 m处均无明显腐殖质层。

-

以5年生欧美杨107人工林为研究对象。该林分于2011年利用滴灌技术扦插造林,株行距3 m×5 m,滴头流量为4 L·h−1,滴头间距为60 cm,滴灌管沿株间铺设。结合土壤湿度传感器,于每年的5−9月,当20 cm土层土壤相对含水量低于60%时进行灌溉,灌溉量由灌溉时长控制,每次灌溉量为6~9 mm,灌溉总量为250 mm。滴灌后能在株间方向形成宽度为1.0~1.2 m,深度为60~70 cm的连续湿润带[19]。沟灌栽培的试验林于2012年造林成活后撤去滴灌管,沿株间方向挖宽1 m、深15 cm的灌溉沟进行灌溉。灌溉量由流量计控制,每次灌溉量为50 mm,春季、秋季各灌溉1次,夏季3次,灌溉总量为250 mm。

-

于2015年10月下旬,分别在滴灌和沟灌栽培的试验林内设置3个面积为30 m×20 m的标准地,每个标准地内有样木40株,在各标准地内每木检尺后选取1株标准木作为研究对象(表1)。取样采用根钻法,根钻内径10 cm,高10 cm,以样木树干为中心,分别选取株间、行间和对角3个方向距树干20、50、100、150 cm处钻取土芯,取样深度为60 cm,每10 cm为1个土层。具体取样点位如图1所示,共计432个土样分别装入标号的塑封袋后带回实验室。

样木

编号滴灌 沟灌 胸径/cm 树高/m 冠幅/m 胸径/cm 树高/m 冠幅/m 1 15.6 17.26 3.63×3.42 13.4 15.24 3.12×2.57 2 15.8 16.87 3.13×3.50 13.6 15.86 3.03×2.61 3 15.8 17.63 3.35×3.17 13.4 15.47 3.07×2.70 Table 1. Basic characteristics of standard wood

将土样在清水中浸泡后,过0.8 mm孔径筛冲洗,分离土样中的根系并用镊子捡取所有活根系。按照传统的根系分类标准[20],以直径≤2 mm作为划分细根的阈值,应用Epson Twain Pro根系扫描系统和WinRhizo根系图像分析系统测定细根长(m);将细根在80 ℃烘箱中烘干至恒量(24 h),用电子天平(精确到0.001 g)测定细根生物量(g)。

-

细根生物量密度(g·m−3)=M土芯/V土芯,细根根长密度(m·m−3)=L土芯/V土芯,比根长(m·g−1)=L土芯/M土芯。其中:M土芯为土芯内细根质量(g),L土芯为土芯内细根长(m),V土芯为土芯内土壤体积(m3)。V土芯=πr2h10−6,其中r为根钻半径,取值5 cm,h为根钻高度,取值10 cm。

-

利用Excel和SPSS 19.0对数据进行统计分析,分别以同一水平距离处不同土层细根指标的累加值作为该水平距离处的细根特征值,采用单因素方差分析比较同一灌溉方式下细根的空间分布特征,采用t检验分析不同灌溉方式下同一水平距离处的细根分布特征。

1.1. 研究区概况

1.2. 试验设计

1.3. 取样与测定

1.4. 指标计算

1.5. 数据处理

-

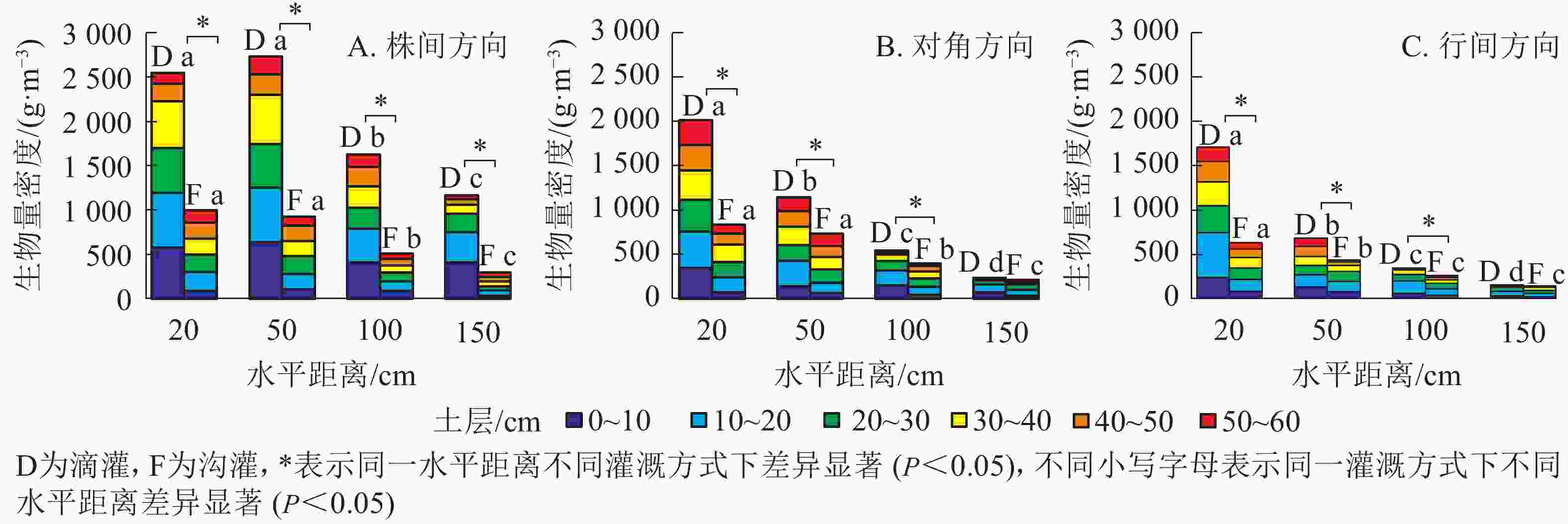

滴灌和沟灌条件下细根生物量密度的分布特征如图2所示。株间方向(图2A),滴灌条件下距树干20、50、100和150 cm处的细根生物量密度分别是沟灌的2.55、2.95、3.17和3.91倍(P<0.05),且随水平距离增加差异增大;滴灌和沟灌条件下距树干20和50 cm处的细根分布较多,细根生物量密度差异不显著,但均显著高于距树干100和150 cm处的细根生物量密度(P<0.05)。对角方向(图2B),滴灌条件下距树干20、50、100和150 cm处的细根生物量密度分别是沟灌的2.42、1.56、1.36和1.10倍,随水平距离的增加差异减小;滴灌条件下细根生物量密度在距树干20 cm处最大,为2 014.77 g·m−3, 然后随水平距离增加显著减小(P<0.05);沟灌条件下距树干20和50 cm处的细根生物量密度分别为832.25和733.35 g·m−3,差异不显著,但均显著高于距树干100和150 cm处的细根生物量密度(P<0.05)。行间方向(图2C),滴灌和沟灌条件下细根生物量密度差异的分布特征与对角方向相同,在距树干20 cm处差异最大(P<0.05),然后随水平距离的增加不断减小;滴灌和沟灌条件下细根生物量密度均在距树干20 cm处最大,分别为1 707.73和631.25 g·m−3,然后随水平距离的增加显著减小(P<0.05)。由此可知,滴灌和沟灌条件下的细根均呈沿灌溉方向为长轴的半椭球状分布,滴灌条件下细根分布的椭球体大于沟灌,且扁率大于沟灌。

滴灌和沟灌条件下细根生物量密度在不同土层的分布差异明显。滴灌条件下株间方向(图2A),距树干20 cm处的细根生物量密度随土层加深呈先增大后减小的分布特征,10~20 cm土层细根生物量密度最大,距树干50、100和150 cm处的细根生物量密度均在0~10 cm土层最大,然后随土层加深不断减小,不同水平距离处细根生物量密度均在40~50 cm土层减小明显;对角和行间方向(图2B,图2C)不同水平距离处的细根生物量密度均在10~20 cm土层最大,随土层呈先增大后减小的垂直分布特征。沟灌条件下,在株间、对角和行间方向的不同水平距离处,细根生物量密度在10~30 cm土层最大,随土层呈先增大后减小的垂直分布特征,0~10 cm土层细根生物量密度较小。

-

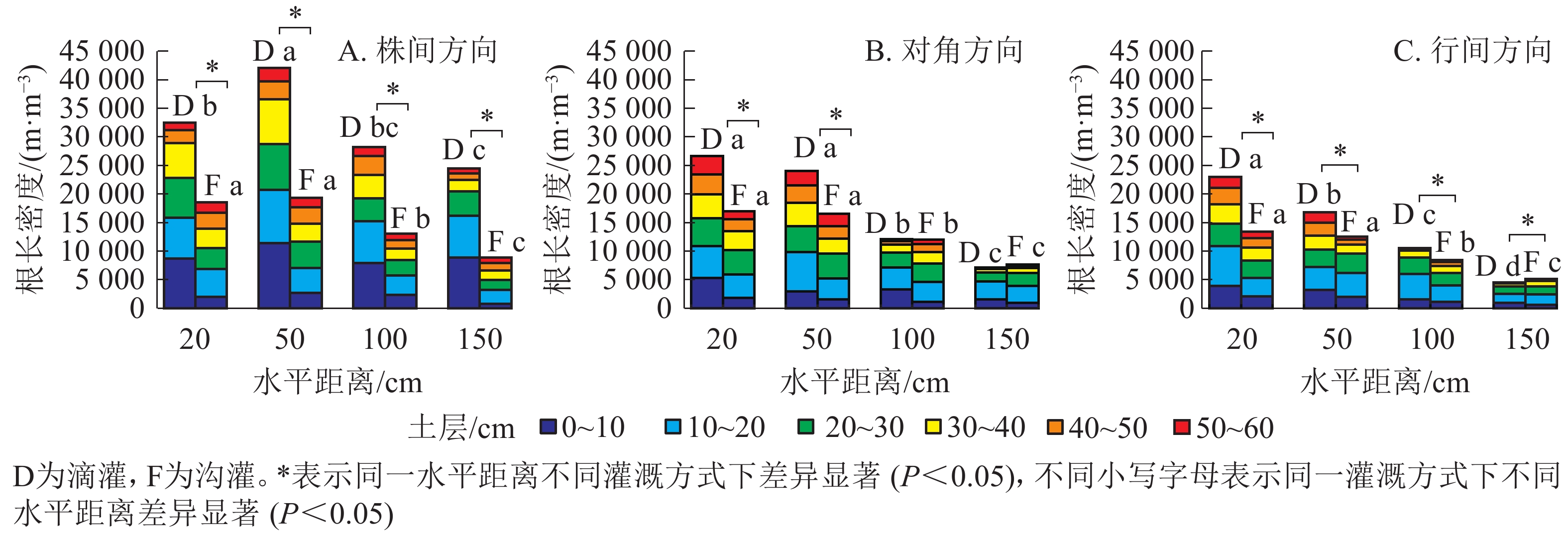

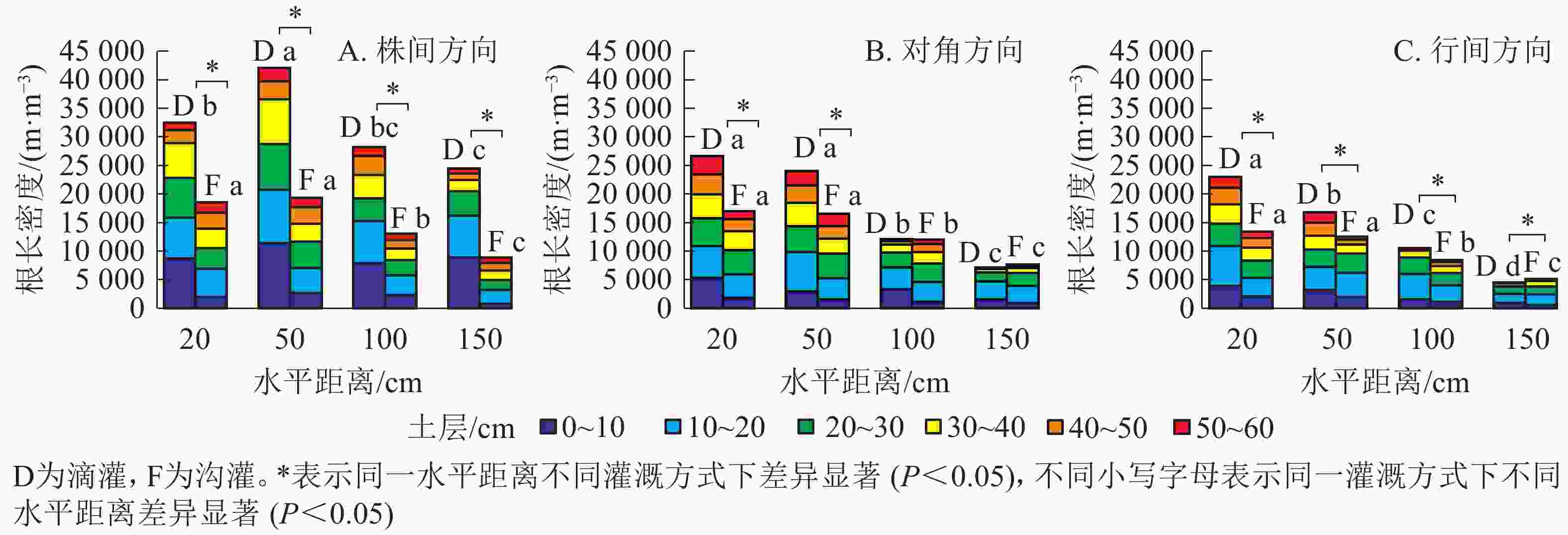

滴灌和沟灌条件下细根根长密度的分布特征如图3所示。株间方向(图3A),滴灌条件下距树干20、50、100和150 cm处的细根根长密度分别是沟灌的1.37、1.52、2.42和4.40倍(P<0.05),且随水平距离的增加差异增大;滴灌和沟灌条件下细根根长密度均在距树干50 cm处最大,分别为42 102.00和19 372.16 m·m−3,表现出先增大后减小的水平分布特征,其中滴灌条件下距树干50 cm处的细根根长密度分别是距树干20、100、150 cm处的1.29、1.49和1.72倍(P<0.05);而沟灌条件下距树干50 cm处的细根根长密度是距树干20 cm处的1.04倍,差异不显著,是距树干100和150 cm处的细根根长密度的1.48和2.18倍(P<0.05)。对角方向(图3B),滴灌条件下距树干20 cm处的细根根长密度是沟灌的1.57倍,差异最大(P<0.05),然后随水平距离增加而差异减小,在距树干150 cm处,滴灌条件下的细根根长密度小于沟灌,但差异不显著;滴灌和沟灌条件下的细根根长密度均表现出随水平距离增加不断减小的水平分布特征,在距树干20 cm处最大,分别为26 670.71和17 025.94 m·m−3,均与距树干50 cm处差异不显著,与距树干100和150 cm处差异显著(P<0.05)。行间方向(图3C),滴灌和沟灌条件下细根根长密度差异的分布特征与对角方向相同,距树干20 cm处滴灌条件下的细根根长密度显著大于沟灌(P<0.05),然后随水平距离增加差异减小,滴灌条件下距树干150 cm处的细根根长密度小于沟灌,且差异显著(P<0.05);滴灌条件下距树干20 cm处的细根根长密度为23 003.91 m·m−3,随水平距离的增加显著减小(P<0.05),沟灌条件下距树干20 cm处的细根根长密度为13 444.44 m·m−3,是距树干50 cm处的1.07倍,差异不显著,与距树干100和150 cm处的细根根长密度差异显著(P<0.05)。

滴灌条件下的株间方向(图3A),不同水平距离处的细根根长密度均在0~10 cm土层最大,然后随土层加深不断减小,在40~50 cm土层减小明显;对角和行间方向(图3B,图3C)不同水平距离处细根根长密度随土层加深表现出先增大后减小的分布特征,10~20 cm土层的细根根长密度最大。沟灌条件下,株间、对角和行间方向的细根根长密度均呈先增大后减小的垂直分布特征,不同水平距离处细根根长密度的最大值出现在10~30 cm土层。

-

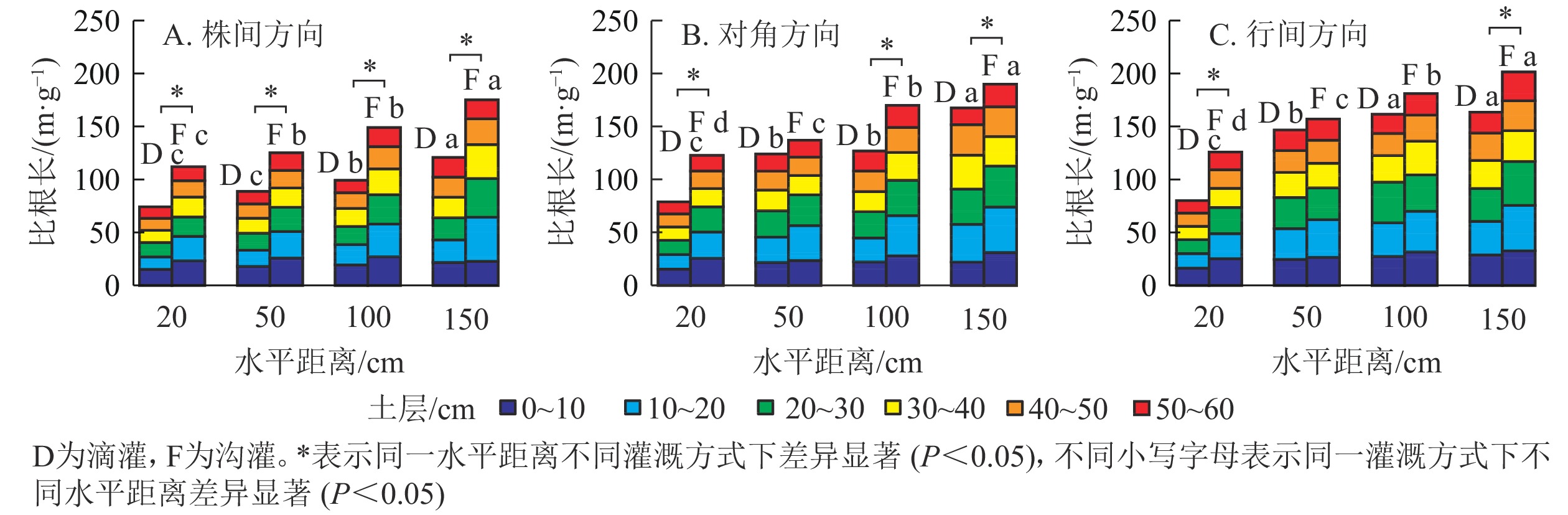

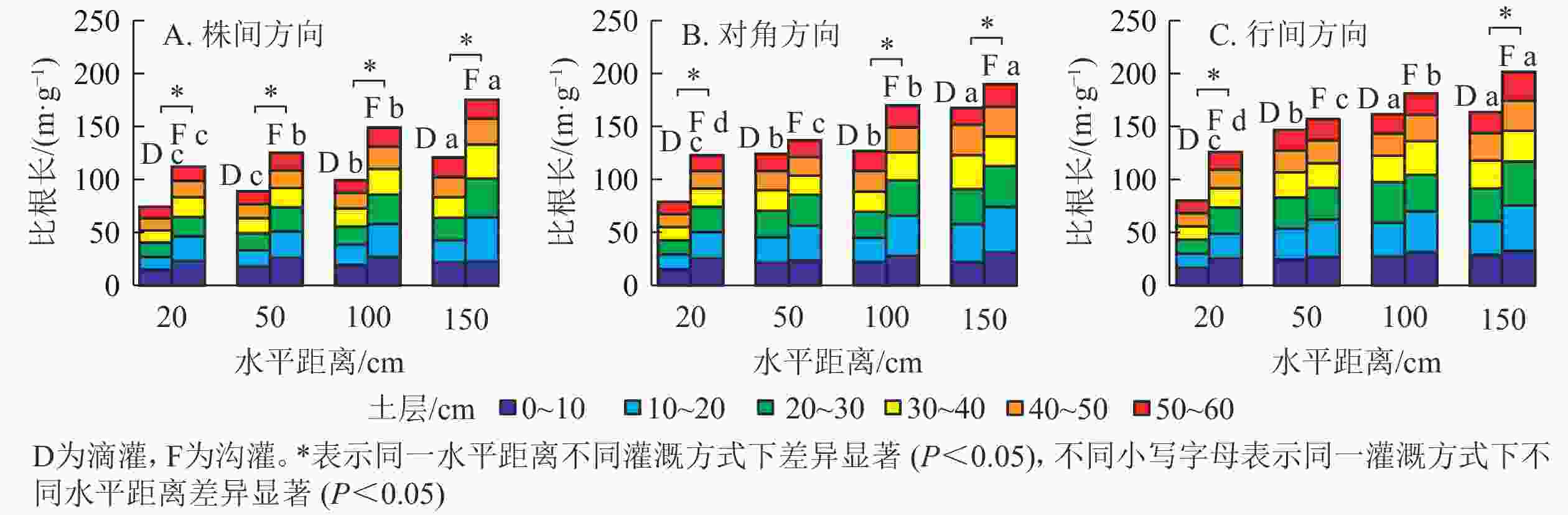

与细根生物量密度和细根根长密度的分布特征不同,比根长在不同方向的不同水平距离处均表现为沟灌大于滴灌。株间方向(图4A),沟灌条件下不同水平距离处的比根长均显著高于滴灌(P<0.05),在距树干20 cm处差异最大,是滴灌的1.51倍,距树干50 cm处的差异最小,是滴灌的1.41倍;对角方向(图4B),沟灌和滴灌条件下比根长在距树干20 cm处的差异最大(P<0.05),距树干50 cm处最小且差异不显著;行间方向(图4C),比根长的水平分布特征与对角方向类似,距树干20 cm处差异最大(P<0.05),距树干50 cm处差异最小且不显著。滴灌条件下,比根长在不同方向均表现出随水平距离增加而增大的水平分布特征,沟灌条件下比根长的水平分布特征与滴灌相同。以株间方向(图4A)为例,滴灌条件下距树干150 cm处的比根长最大,为120.74 m·g−1,分别是距树干20、50、100 cm处的1.63、1.36和1.22倍(P<0.05);沟灌条件下比根长的最大值也在距树干150 cm处,为175.07 m·g−1,分别是距树干20、50、100 cm处的1.56、1.40和1.18倍(P<0.05)。在不同方向,沟灌条件下比根长大于滴灌且表现出随水平距离先减小后增加的水平分布特征,这说明土壤水分条件是影响比根长的重要因素。

由图4可知:在株间、对角和行间方向距树干20 cm处的0~10 cm土层中,沟灌条件下的比根长分别是滴灌的1.53、1.67和1.55倍,差异明显。在各方向的不同水平距离处,10~20 cm土层的比根长也与滴灌有较大差异,尤其以株间方向(图4A)最大。在距树干20、50、100和150 cm处,沟灌条件下10~20 cm土层的比根长分别是滴灌的1.97、1.65、1.60和1.96倍,其差异明显大于其他土层。

2.1. 不同灌溉方式下细根生物量密度空间分布特征

2.2. 不同灌溉方式下细根根长密度空间分布特征

2.3. 不同灌溉方式下细根比根长空间分布特征

-

滴灌对细根生物量密度影响显著。与沟灌相比,滴灌对细根生物量密度的促进作用主要集中在株间方向以及对角和行间方向距树干50 cm的范围内,这与滴灌后形成湿润带范围基本一致,说明土壤水分条件是影响细根生物量积累的重要因素。杨秀云等[21]研究指出:土壤含水量与细根生物量呈显著的正相关关系,土壤水分是影响林木细根分布的重要因素,这与本研究的结果一致,土壤的水分条件在一定程度上影响细根的空间分布格局。本研究表明:滴灌和沟灌条件下0~40 cm土层的细根生物量分别占0~60 cm土层的81%和73%,细根在0~40 cm土层分布集中,这与闫小莉等[22]、闫美芳等[23]关于细根垂直分布特征的研究结论一致,说明滴灌没有改变细根在垂直方向的分布范围,滴灌对细根生物量的促进作用主要在于量的增加。滴灌条件下株间方向的细根生物量密度在垂直方向表现为表土层最大,对角和行间方向细根生物量密度随土层加深先增大后减小的垂直分布特征与沟灌一致,滴灌改变了株间方向细根生物量在不同土层的积累特征,说明土壤水分条件影响细根的垂直分布。滴灌条件下细根生物量密度在株间、对角和行间方向的水平分布特征与沟灌条件下的细根在不同方向的水平分布特征一致,说明滴灌能促进细根生物量的积累,但未能改变其在水平方向的分布规律,环境条件是影响细根生长和周转的重要因素。这也与杨秀云等[24]关于细根生物量水平分布格局的研究结果一致,但与谢明明等[25]对板栗Castanea mollissima细根水平分布特征的研究结果不同。这可能是受树种本身遗传特性的影响。

滴灌对细根根长密度的影响主要在株间方向以及对角和行间方向距树干50 cm的范围内,这与滴灌对细根生物量密度影响的范围一致。滴灌条件下湿润带范围内的细根根长密度均显著高于沟灌,滴灌对细根根长的促进作用明显,土壤的水分条件显著影响细根的生长[21]。滴灌和沟灌条件下不同水平距离处0~40 cm土层的细根根长占所有土层的比例分别为85%和80%,说明0~40 cm土层是细根在垂直方向的集中分布范围[22-23],这也说明细根的分布范围受林木自身生长调控。滴灌条件下,株间方向细根根长密度随土层不断减小,而对角和行间方向细根根长密度的垂直分布与沟灌条件下细根根长密度随土层加深先增大后减小的分布特征一致,说明滴灌改变了细根根长在株间方向的垂直分布特征。对角和行间方向,滴灌条件下细根根长密度的水平分布特征与沟灌一致,均随水平距离的增大而减小,而在株间方向,滴灌条件下细根根长密度表现出先增加后减少的分布特征,与沟灌条件下细根根长密度的水平分布差异显著,说明细根根长受灌溉方式的影响大于细根生物量,滴灌改变了细根根长在株间方向的分布特征,水分条件是影响细根根长的重要因素。

比根长是表征细根生理功能与形态特征的重要指标,可以指示根系生理活性的大小,能反映根系的生理功能和吸收能力[26]。不同灌溉方式对细根比根长影响显著,沟灌条件下不同水平距离处的比根长均大于滴灌,这说明常规灌溉条件下单位质量的细根吸收水分和养分的能力大于滴灌。与滴灌相比,沟灌条件下细根分布较少,要满足林木生长需求就要以尽可能少的细根投入获得尽可能多的水分,进而造成了比根长的差异。不同灌溉方式下比根长的差异随水平距离的增大先减小后增加,这可能是受不同灌溉方式下细根分布量差异的影响,滴灌条件下的细根分布显著高于沟灌,加上较高的灌溉频率,改善了土壤水分、温度等条件,细根系统吸收的水分营养满足林木的生长需求,造成了单位质量细根吸收能力的差异。比根长随水平距离增大的趋势与甘雅文等[27]的研究结果一致,这是受林木自身生长特性的影响。

细根生长受土壤资源有效性的影响[15, 28]。滴灌条件下细根生物量和根长与沟灌的差异,是受不同灌溉方式下土壤资源异质性的影响。在河流故道沙地的立地条件下,滴灌由于较高的灌溉频率使表土层保持湿润的状态,改变了土壤的水分、温度等条件,有利于细根的生长和周转,同时适宜的土壤温度和水分也有助于林地内凋落物的分解,进而改善土壤条件,进一步促进细根分布和积累。本研究中,滴灌条件下林木的平均胸径为15.70 cm,平均树高为17.28 m,分别是沟灌的1.17和1.11倍,滴灌栽培条件下的林木蓄积量比沟灌高28.5 m3·hm−2。滴灌条件下杨树人工林更多的细根分布,可以更充分地利用土壤资源,吸收水分营养,进而促进林木生长,提高林地生产力。

-

滴灌对杨树人工林细根生长和积累的促进作用明显,尤其在湿润带范围内对细根量的促进作用显著。滴灌条件下铺设滴灌管的株间方向细根呈先增加后减少的水平分布特征,在距树干50 cm处分布最多,与沟灌条件下细根随水平距离增大而减少的分布特征不同。对角和行间方向细根分布与沟灌相同,在距树干20 cm处分布最多,然后随水平距离的增加而减少。滴灌条件下细根在0~40 cm土层分布集中,滴灌没有改变细根在垂直方向的分布范围,但改变了株间方向细根的垂直分布特征。随水平距离增大,滴灌和沟灌条件下的细根比根长均不断增大,其差异在距树干20 cm处最大,然后呈先减小后增加的分布特征。滴灌能明显改善河流故道沙地的土壤条件,提高土壤资源有效性,促进细根的生长和周转,进而提高林地生产力。

DownLoad:

DownLoad: