-

凋落物层在森林水文循环中发挥着拦蓄降水、调节径流、影响土壤入渗等生态水文功能,其作用可以通过最大持水量、吸(失)水量、吸(失)水速率、有效拦蓄量来体现[1−3]。近年来,随着全球造林规模的扩大,中国人工林约7 890万hm2,占全球人工林面积的28%,是世界上造林面积最大的国家[4]。滇中地区人工林种植面积为136.56万hm2,人工林类型以华山松P. armandii、云南松P. yunnanensis、柏木Cupressus funebris、桤木Alnus cremastogyne、桉树Eucalyptus spp.等为主。云南是第四大桉树种植区[5],种植面积超过42万hm2,其中滇中地区种植面积占7.23%。华山松是陕西、云南、四川、湖北等地用于退耕还林的特有常绿山地针叶树种[6],在滇中地区种植面积达16.14%。因此,定量研究和评估凋落物层生态水文功能,对制定科学合理的森林生态环境建设保护方案具有重要意义。

近年来,国内学者对不同森林类型凋落物蓄积量和水土保持功能进行了研究[7−12],但较少对浸泡条件和模拟降雨条件下凋落物持水能力进行比较。目前,森林生态水文过程研究中,用室内浸泡法测定凋落物层截持水分特性所取得的结果和实际降雨过程中凋落物对降水截持效果并不完全一致。因此,综合评价植被生态水文效应是确定适宜树种、优化植被空间分布模式、实现生态效益最大化的关键。基于此,本研究以滇中地区典型人工林本沁桉E. benthamil过熟林、华山松过熟林和本沁桉中龄林为研究对象,探讨不同人工林凋落物的蓄积量、吸失水、降雨截留等特征,对凋落物层蓄水能力进行验证,以期为进一步理解滇中地区典型人工林凋落物层生态水文效应及水土保持功能提供理论支撑。

-

研究区位于滇池西南岸出水河螳螂川流域昆明市海口林场,属典型亚热带季风气候,年均降水量为909.7 mm,年均日照时数为2 200.0 h,年均气温为14.5 ℃。该区平均海拔为2 000 m,坡度为16°~25°,土壤类型主要为红壤。森林覆盖率为80.54%,乔木树种以华山松、云南松、本沁桉、柏木、黑荆Acacia mearnsii等为主。

-

2022年8月在本沁桉过熟林、华山松过熟林、本沁桉中龄林3种人工林中,根据林分密度、郁闭度、树高、胸径以及土壤的成土母质、地形地貌、土壤质地、土壤类型等自然条件,每个林分设定20 m×20 m样地各3块,样地基本信息见表1。在每块样地内用对角线法设置5个1 m×1 m的样方收集凋落物,在每个小样方内用卷尺测量厚度,分别收集小样方内的未分解层和半分解层凋落物,称取鲜质量,把样品带回实验室内烘干(85 ℃)至恒量后称量,计算各层次单位面积蓄积量[13]和自然含水率[14]。

林分

类型林龄/

a林分密度/

(株·hm−2)平均胸

径/cm海拔/

m坡向 坡度/

(°)郁闭度 平均树

高/m灌木组成 草本组成 本沁桉

过熟林35 3 800 12.67 2 085 南西 17° 12 0.88 10.78 6科6属6种,紫金牛科

Myrsinaceae较多13科18属20种,菊科Compositae

和禾本科Gramineae较多华山松

过熟林62 3 500 12.39 2 026 西南 38° 11 0.58 13.03 11科13属15种,紫金牛科和使

君子科Combretaceae较多13科20属23种,菊科和莎草科

Cyperaceae较多本沁桉

中龄林10 3 200 12.69 2 055 东南 45° 8 0.72 15.24 9科12属17种,木樨科Oleaceae

和紫金牛科较多10科属20属20种,禾本科和

唇形科Labiatae较多Table 1. General information of each plot for plantation

-

将凋落物样品烘干后装入尼龙网袋没入盛有清水的容器中,使容器内水面略高于尼龙网上沿。测定样品在浸泡5 min、15 min、30 min、1 h、2 h、3 h、4 h、5 h、6 h、8 h、10 h、12 h、16 h、20 h、24 h时的质量。每次测定前将样品从水中取出静置5 min,使称量时样品内不再有水滴释放。浸泡样品质量不再增加时,停止实验,此时凋落物的持水量即为凋落物最大持水能力。根据文献[14]计算凋落物层最大持水量(率)和有效拦蓄量(率)。

最大持水量(率):

有效拦蓄量(率):

式(1)~(4)中:R1为最大持水量(g);Rm为最大持水率(%);R0为自然含水率(%);Wm为最大拦蓄量(t·hm−2);W为有效拦蓄量(t·hm−2);W2为凋落物干质量(g);W3为凋落物浸水24 h后的质量(g);M为凋落物的蓄积量(t·hm−2)。

-

在西南林业大学水土保持学院森林土壤侵蚀模拟实验室,采用西安清远测控有限技术公司生产的喷射式人工模拟仿真降雨设备(TSJY-103)模拟人工降雨,测定凋落物截留降雨能力。对研究区多年降雨统计显示:降雨强度为20~30 mm·h−1的降水占72.11%,降雨强度为30~50 mm·h−1的降水占24.79%,降雨强度为50 mm·h−1以上的降水占3.10%。试验前对不同降雨强度标定,选定30、45、60 m·h−1均匀度达95%以上3个降雨强度,同时在喷射有效覆盖范围放置6个雨量器校核降雨强度。将每个林分半分解层和未分解层凋落物烘干后折算凋落物量装入直径40 cm筛子(上部无遮挡,底部为100目纱网),放置在降雨器下方,通过时间控制器、电磁阀门控制降雨强度和降雨量对所取样品进行人工模拟降雨截留试验。按每次降雨强度每个林分下每种凋落物3个重复,共计54个凋落物样。降雨试验开始后,降雨时间每达5 min时,停止模拟降雨,称量样品。当样品盒内的凋落物质量不再增加时,试验结束。

-

将室内浸泡持水24 h后的凋落物取出,根据其在野外自然条件下的分布,按照未分解层、半分解层分别装入0.45 m×0.30 m尼龙网袋,每种林分每个层次3个重复,总共18个样品。放置在铁丝网上自然失水(室温25 ℃),分别于15 min、30 min、1 h、2 h、4 h、6 h、8 h、10 h、12 h对凋落物称量,之后每间隔12 h称量1次,直至凋落物质量不再波动。

-

用Excel整理数据,SPSS 26.0进行单因素方差分析和最小显著差异法(LSD)检验,采用Origin 2018绘图。

-

由表2可见:凋落物的总厚度为3.37~3.86 cm,从大到小依次为本沁桉过熟林、本沁桉中龄林、华山松过熟林,且各林分未分解层厚度大于半分解层,本沁桉过熟林与中龄林之间总厚度差异显著(P<0.05)。凋落物的总蓄积量为13.07~16.84 t·hm−2,从大到小依次为华山松过熟林、本沁桉中龄林、本沁桉过熟林。3种林分类型中,半分解层蓄积量占总蓄积量的百分比是未分解层蓄积量的2倍。蓄积量占总蓄积量的百分比半分解层为65.76%~68.03%,从大到小依次为华山松过熟林、本沁桉过熟林、本沁桉中龄林;未分解层为31.97%~34.24%,从大到小依次为本沁桉中龄林、本沁桉过熟林、华山松过熟林。

林分

类型未分解层 半分解层 总蓄积量/

(t·hm−2)总厚度/cm 厚度/cm 蓄积量/

(t·hm−2)占总蓄积量

百分比/%厚度/cm 蓄积量/

(t·hm−2)占总蓄积量

百分比/%本沁桉过熟林 2.43±0.46 a 4.29±1.09 b 33.06 1.43±0.50 a 8.78±1.95 a 66.94 13.07±2.39 a 3.86±0.93 a 华山松过熟林 2.23±0.38 a 5.32±2.03 a 31.97 1.13±0.12 a 11.52±2.72 a 68.03 16.84±0.69 a 3.37±0.32 ab 本沁桉中龄林 2.27±0.31 a 4.77±2.51 b 34.24 1.30±0.32 b 8.76±2.07 a 65.76 13.53±4.00 a 3.57±0.62 b 说明:同列不同字母表示同一指标不同林分类型间差异显著(P<0.05)。 Table 2. Litter layer thickness and storage of typical plantation

-

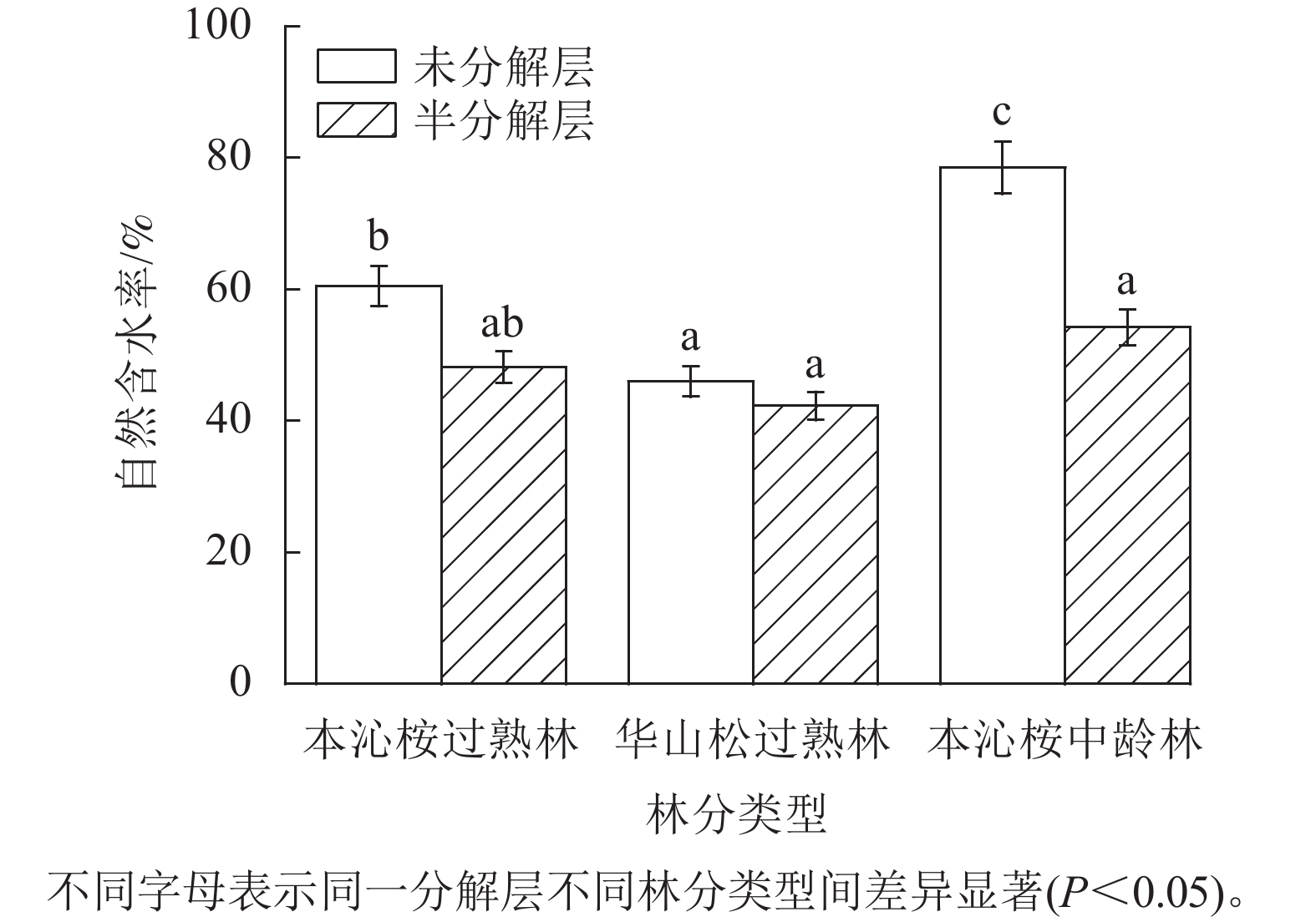

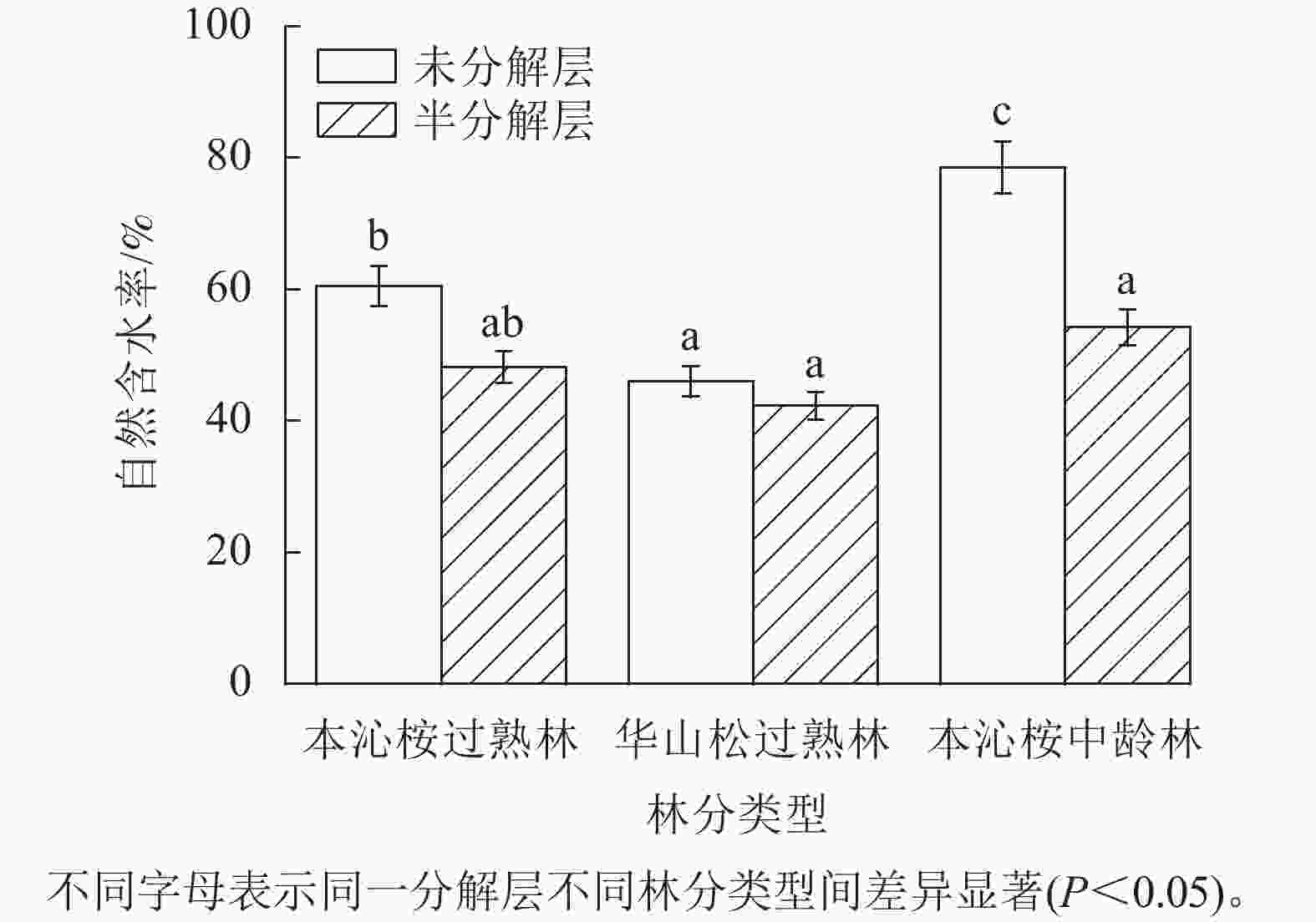

由图1可见:凋落物层自然含水率与分解程度和林分类型有关,3种人工林从大到小依次为本沁桉中龄林、本沁桉过熟林、华山松过熟林,未分解层大于半分解层。经LSD差异性分析,3种林分类型未分解层之间自然含水率差异显著(P<0.05);半分解层之间自然含水率差异不显著。

-

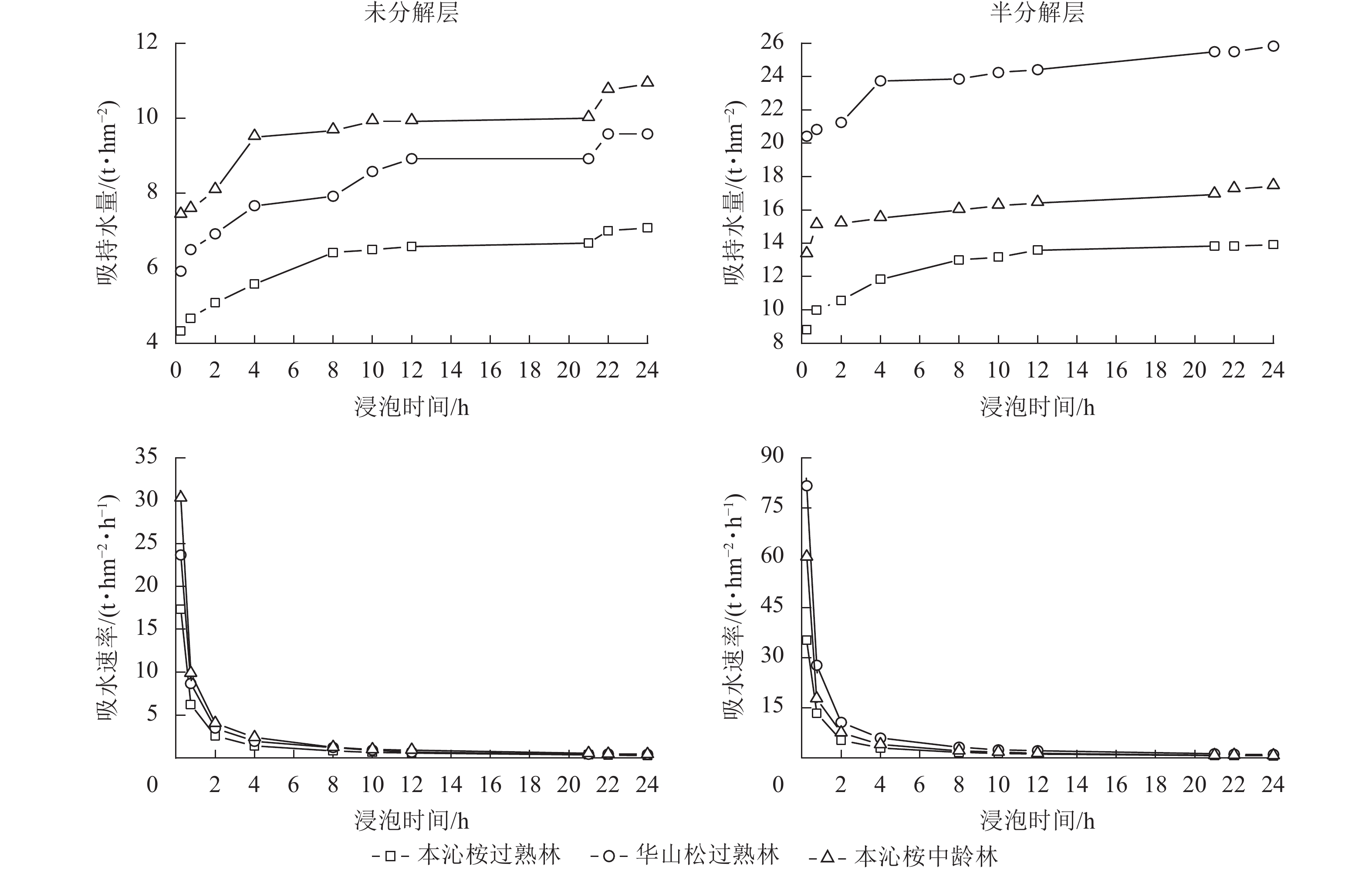

由表3可见:不同林分类型半分解层凋落物最大持水率为149.96%~210.50%,最大持水量为13.17~24.25 t·hm−2,有效拦蓄率为79.28%~136.65%,有效拦蓄量为6.96~15.74 t·hm−2,从大到小依次为华山松过熟林、本沁桉中龄林、本沁桉过熟林;未分解层凋落物最大持水率为153.46%~207.90%,最大持水量为6.58~9.92 t·hm−2,有效拦蓄率为69.94%~103.14%,有效拦蓄量为3.00~5.49 t·hm−2,从大到小依次为本沁桉中龄林、华山松过熟林、本沁桉过熟林。凋落物累积持水量(y,t·hm−2)与浸泡时间(x,h)函数关系为:$ y=a\mathrm{l}\mathrm{n}x $+b (未分解层R2为0.923 5~0.962 9,半分解层R2为0.936 5~0.981 4),其中:a为系数,b为常数项;凋落物吸水速率(v,t·hm−2·h−1)与浸泡时间(t,h)函数关系为:$ v = k{t^{ - a}} $,其中:k为系数,a为常数项。

林分

类型凋落物层 最大持

水率/%最大持水量/

(t·hm−2)有效拦蓄量/

(t·hm−2)有效拦

蓄率/%本沁桉

过熟林未分解层 153.46 6.58 3.00 69.94 半分解层 149.96 13.17 6.96 79.28 华山松

过熟林未分解层 175.44 9.33 5.49 103.14 半分解层 210.50 24.25 15.74 136.65 本沁桉

中龄林未分解层 207.90 9.92 4.68 98.21 半分解层 187.40 16.42 9.20 105.07 Table 3. Water-holding characteristic of typical plantation

由图2可见:滇中地区典型人工林凋落物未分解层和半分解层吸持水过程可以分为3个阶段。累积持水量在0~2 h为快速增长阶段,2~12 h为缓慢增长阶段,12 h以后基本达到饱和阶段。不同林分类型凋落物未分解层吸持水量从大到小依次为本沁桉中龄林、华山松过熟林、本沁桉过熟林;半分解层吸持水量从大到小依次为华山松过熟林、本沁桉中龄林、本沁桉过熟林。初始浸泡15 min时,吸水速率最大,2 h以内吸水速率递减变化明显,之后基本趋近于0。未分解层本沁桉中龄林吸水速率最高,本沁桉过熟林最低。半分解层华山松过熟林吸水速率最高,本沁桉过熟林最低。

-

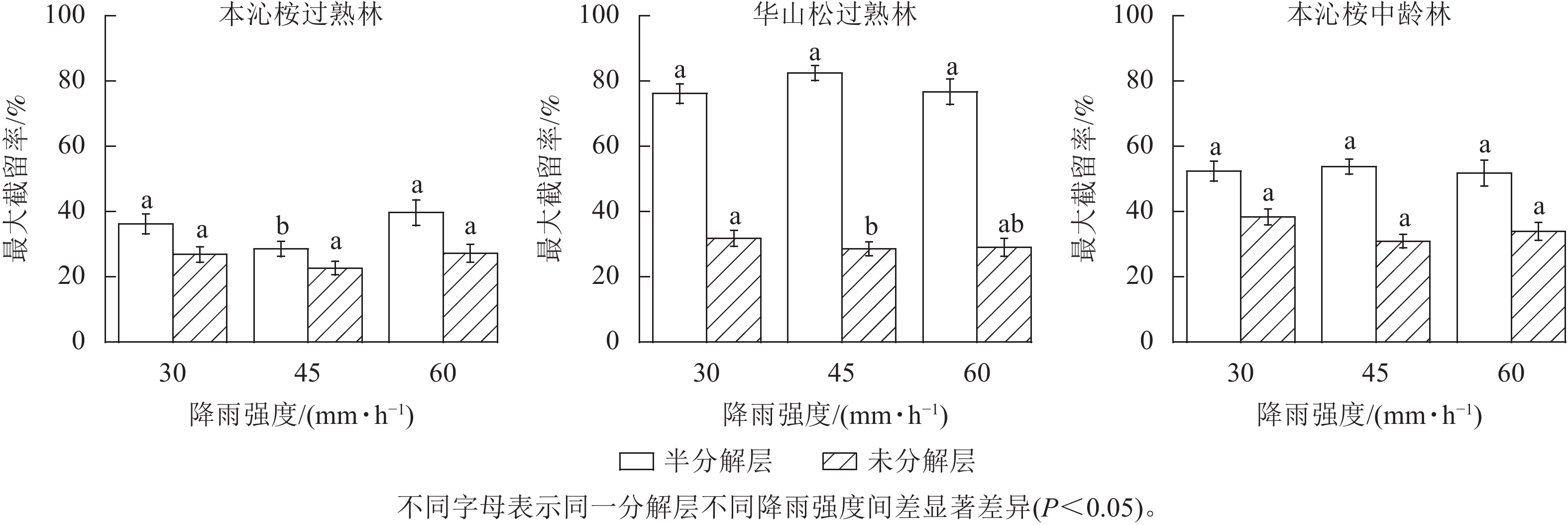

降雨条件下凋落物的持水性能可以通过凋落物对雨水的截留能力来反映。从图3可以看出:不同林分类型半分解层凋落物的最大截留率为31.67%~76.73%,未分解层凋落物的最大截留率为22.70%~43.97%。在人工模拟降雨条件下,凋落物的最大截留率半分解层从大到小依次为华山松过熟林、本沁桉中龄林、本沁桉过熟林,未分解层从大到小依次为本沁桉中龄林、华山松过熟林、本沁桉过熟林。在相同降雨强度下,同种林分类型凋落物的最大截留率半分解层大于未分解层,且凋落物的最大截留率并不随降雨强度的增大而增大。

Figure 3. Rainfall interception and different rainfall capacity of litter non-decomposed layer and semi-decomposed layer

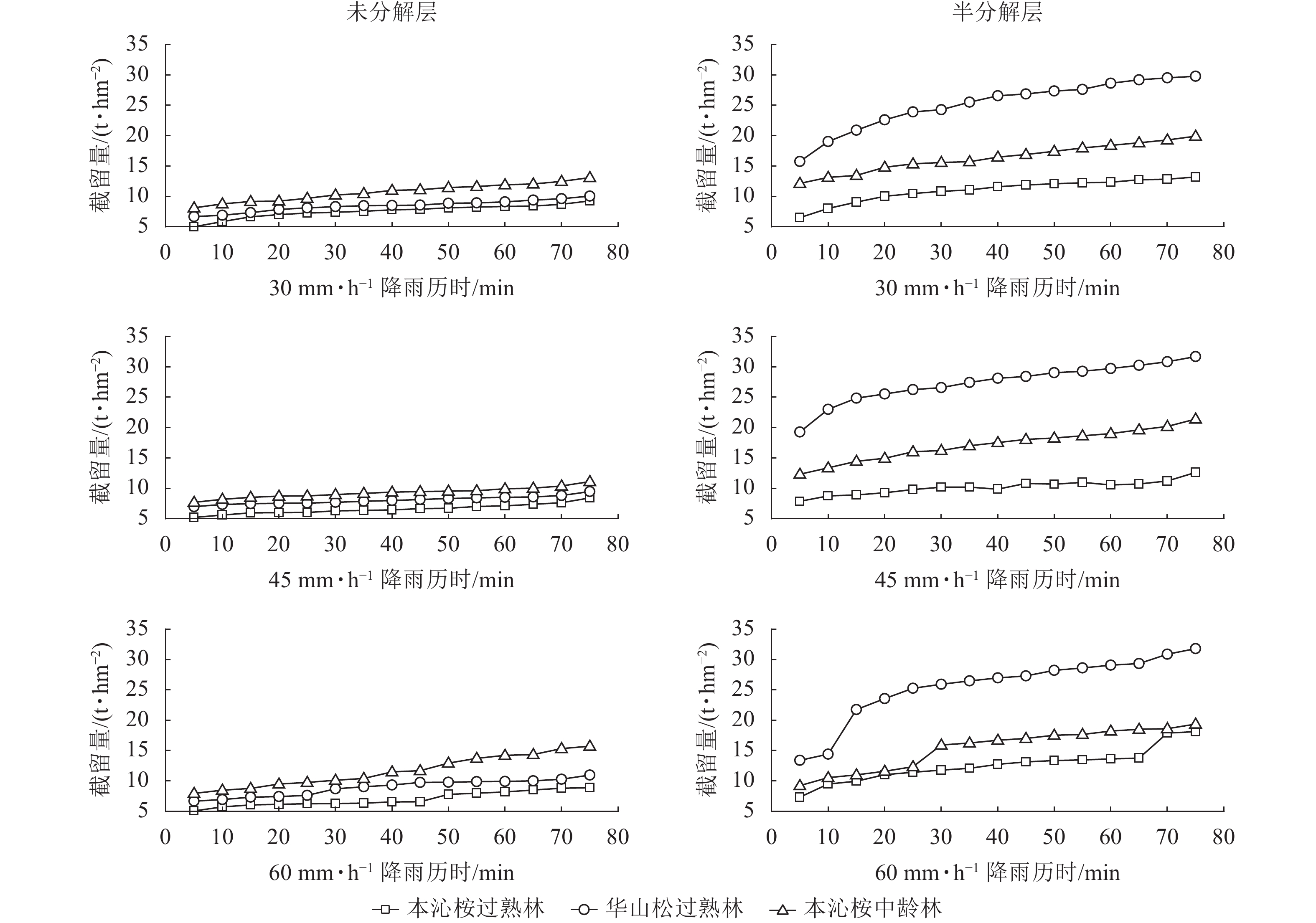

由图4可知:不同林分凋落物层截留降雨过程分为3个阶段,即快速截留阶段(0~15 min)、稳定截留阶段(15~60 min)、饱和稳定阶段(60 min后)。分析不同降雨强度各林分类型的凋落物层截持水特征发现:降雨初始阶段(0~15 min),凋落物较为干燥,能迅速吸持雨水。15 min后,凋落物基本被湿润,吸持雨水能力变缓,低于降雨初始阶段,截留速率逐渐趋于基本稳定。到60 min后,凋落物吸水达到饱和。凋落物在各降雨强度下的最大截留量均值未分解层从大到小依次为本沁桉中龄林(29.70 t·hm−2)、华山松过熟林(19.07 t·hm−2)、本沁桉过熟林(12.71 t·hm−2),半分解层从大到小依次为华山松过熟林(11.73 t·hm−2)、本沁桉中龄林(8.94 t·hm−2)、本沁桉过熟林(8.01 t·hm−2)。各林分类型凋落物截留量(y,t·hm−2)与降雨时间(x,min)之间的函数关系为:$ y = a\ln x + b $,其中: a为系数,b为常数项。半分解层R2为0.920 1~0.996 1,未分解层R2为0.862 7~0.994 0。当降雨强度为30 mm·h−1时,最大截留量半分解层本沁桉中龄林最大(29.27 t·hm−2),未分解层华山松过熟林最大(12.47 t·hm−2);当降雨强度为45 mm·h−1时,最大截留量半分解层本沁桉中龄林最大(30.39 t·hm−2),未分解层华山松过熟林最大(10.33 t·hm−2);当降雨强度为60 mm·h−1时,最大截留量半分解层本沁桉中龄林最大(29.45 t·hm−2),未分解层华山松过熟林最大(12.40 t·hm−2)。

-

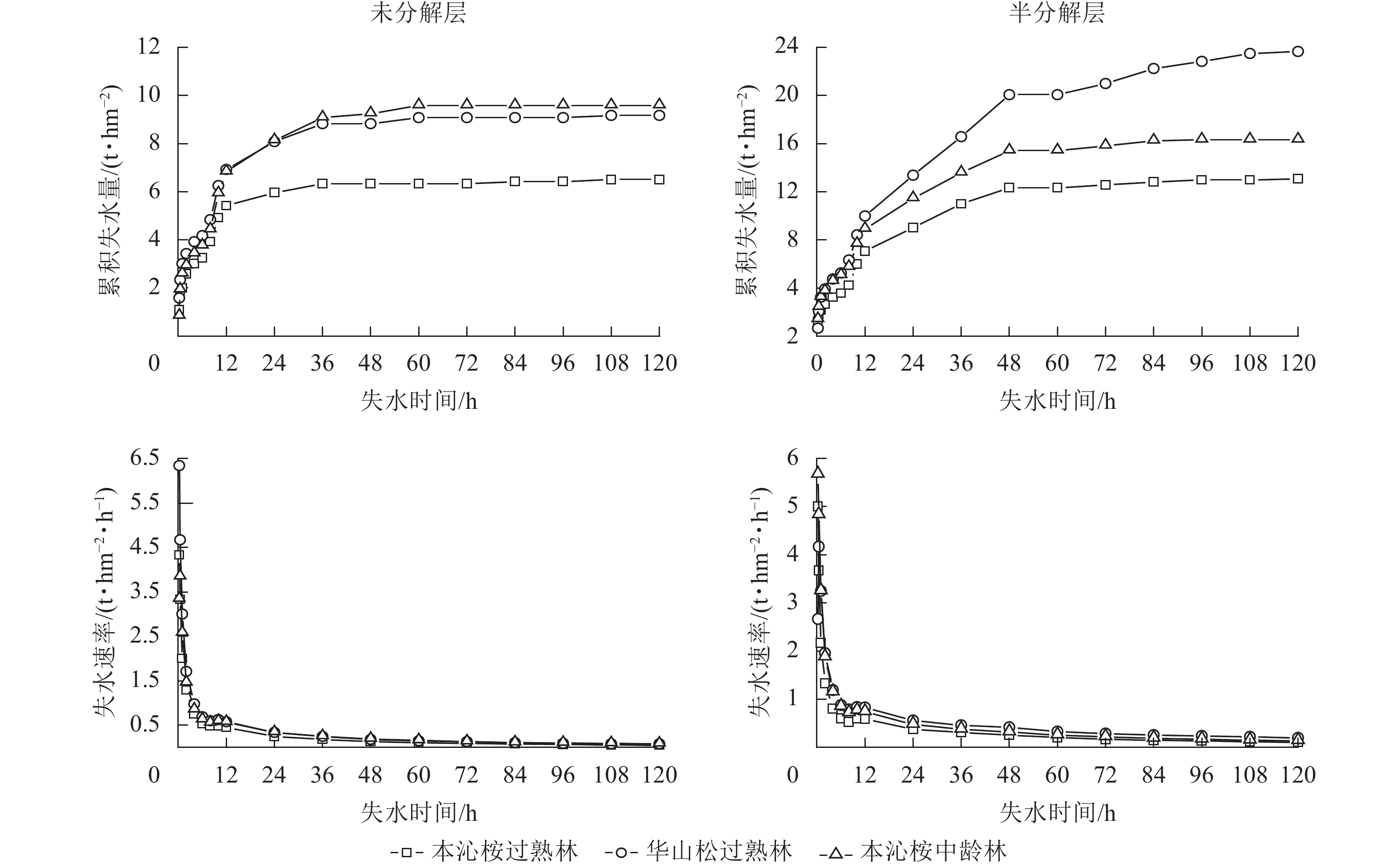

凋落物失水实验是量化凋落物失水过程中累积失水量、失水速率与时间变化的常用方法。凋落物的累积失水量(y,t·hm−2)与失水时间(x,h)的函数关系为:$ y = a\ln x + b $,其中:a为系数,b为常数项。半分解层R2为0.906 2~0.926 7,未分解层R2为0.946 6~0.950 7。失水速率(v,t·hm−2·h−1)与时间(t,h)的函数关系为:$ v = k{t^{ - a}} $,其中:k为系数,a为常数项。由图5可以看出:凋落物的累积失水量随着时间的增加而逐渐增大,失水速率随着时间的增加而逐渐减小。各林分类型凋落物层经历了3个失水阶段:快速失水阶段,在0~2 h内累积失水量急剧上升,失水速率极快;缓慢失水阶段,在2~24 h内累积失水量逐渐减小,失水过程和失水速率变得缓慢;稳定失水阶段,在24~72 h内失水趋于平稳,72 h以后不再失水。未分解层在0~24 h内累积失水量和失水速率从大到小依次为华山松过熟林、本沁桉中龄林、本沁桉过熟林,24 h以后从大到小依次为本沁桉中龄林、华山松过熟林、本沁桉过熟林;半分解层则在整个失水过程中从大到小依次为华山松过熟林、本沁桉中龄林、本沁桉过熟林。

-

地形、气候、人为活动是影响凋落物蓄积的主要因素,同一区域还受林分类型、林分密度、林龄和凋落物分解程度的影响[14−17]。蓄积量与林龄密切相关,一般情况下林龄大的凋落物蓄积量相对较高[18]。叶片是凋落物的主要成分,本沁桉过熟林因枝、叶的过分脱落和更新换代能力下降,凋落物蓄积量低于本沁桉中龄林。陈严武等[19]对云南高原盆地城市水源地针叶林凋落物持水效应研究表明:滇中地区华山松凋落物的厚度为1.56 cm,蓄积量为5.06 t·hm−2;魏雅丽等[20]对元谋干热河谷桉树成熟林(17 a)林下凋落物蓄积量的实地调查和室内研究表明:凋落物的厚度为3.70 cm,蓄积量为3.33 t·hm−2。本研究本沁桉过熟林凋落物的厚度为3.73 cm,蓄积量为13.07 t·hm−2,华山松过熟林凋落物的厚度为3.37 cm,蓄积量为16.84 t·hm−2,本沁桉中龄林凋落物的厚度为3.70 cm,蓄积量为13.53 t·hm−2。可见,本研究桉树凋落物蓄积量、华山松过熟林凋落物的厚度和蓄积量都要高于陈严武等[19]和魏雅丽等[20]的研究结果,这可能是本研究区域华山松林和本沁桉林在林分类型、林分密度、林龄、凋落物分解程度等方面有一定的优势。

-

凋落物持水特性是评估森林涵养水源和保持水土的重要指标。影响凋落物持水的因素有森林类型、林分特征和成土因素等[21]。各林分类型凋落物层持水能力具有差异,本研究中凋落物最大持水量达自身干质量的1.51~1.99倍。研究表明:凋落物最大持水量与林龄呈正相关[7, 18]。本研究本沁桉中林龄凋落物最大持水量高于本沁桉过熟林,这与张淑兰等[16]对不同林龄麻栎Quercus Acuvarius凋落物的研究结果一致。

凋落物降雨动态截留过程随着降雨强度和时间发生变化。莫菲等[22]研究认为:凋落物持水能力随着降雨强度的增大而呈升高趋势。在ZHU等[23]的研究中,最大截留量与降雨强度之间存在显著线性关系。但本研究发现:凋落物层截留降水能力受降雨过程中降雨强度的变化影响不显著,这与牛勇等[24]的研究结果一致。模拟降雨事件时凋落物层的最大截留率半分解层为31.67%~76.73%、未分解层为22.70%~43.97%,远远低于室内浸泡实验的最大持水率和有效拦蓄率,这是因为模拟降雨过程中凋落物没有室内浸泡充分的供水条件。对比2种测定方式下凋落物的持水过程可以看出,模拟人工降雨与凋落物室内浸泡的结果具有一致性,凋落物吸持水量都经历了由快速增长到缓慢增长再到趋于稳定的过程。

-

凋落物水分动态变化应从吸水、失水2个方面综合分析,将两者结合可以很好表征不同林分类型的生态水文特征。失水量与失水时间的关系显示:各林分类型凋落物的失水特性不同,可能是因为受凋落物残体保水能力和可供释放水量大小的限制[25−26],潜在调控能力存在差异。在本研究中,凋落物失水初期,未分解层本沁桉中龄林和半分解层华山松过熟林凋落物持水量高,失水速率快,随着凋落物持水量的降低,失水速率逐渐降低并趋于平稳。说明持水量越高的凋落物更易于失水。这是因为同样环境中,持水量越高就与大气间的水势差越大,这与已有的研究结果[25, 27−29]基本一致。在失水过程中,不同林分类型凋落物在0~2 h内失水明显,24 h后变化较为平缓,但在48 h也未达到稳定,失水72 h后才基本稳定,该结果与刘一霖等[25]和刘琳等[29]的研究结果一致。进一步说明滇中地区不同人工林虽然前2 h内失水较快,但保水时间至少可达72 h,具有良好的拦蓄和保水能力。

-

滇中地区各林分类型受林龄影响,凋落物层总厚度差异显著。林分类型是影响自然含水率的主要因素,本沁桉中龄林未分解层自然含水率优于其他林分类型。凋落物持水能力未分解层最大持水量(率)、有效拦蓄量(率)均表现为华山松过熟林最大。凋落物层作为多孔介质,其截留量受降雨强度的变化影响不显著。华山松过熟林凋落物的多孔堆积结构可有效减少雨水流失。从失水过程来看,本沁桉过熟林在3种林分类型中保水能力最好。综合考虑,建议提高华山松人工林种植面积,实现森林水源涵养能力提升。

Eco-hydrological effects of litter layer in typical plantations forests in central Yunnan

doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.20240399

- Received Date: 2024-06-11

- Accepted Date: 2024-12-09

- Rev Recd Date: 2024-11-28

- Available Online: 2025-02-21

- Publish Date: 2025-04-01

-

Key words:

- typical plantation /

- litter layer /

- rainfall interception /

- water holding capacity /

- eco-hydrological effects

Abstract:

| Citation: | SONG Guocang, YAN Shilin, YU Fuke, et al. Eco-hydrological effects of litter layer in typical plantations forests in central Yunnan[J]. Journal of Zhejiang A&F University, 2025, 42(2): 302−311 doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.20240399 |

DownLoad:

DownLoad: