-

森林乡村是指乡村自然生态风貌保持完好,乡土田园特色突出,森林氛围浓郁,森林功能效益显著,涉林产业发展良好,人居环境整洁,保护管理有效的生态宜居乡村,其创建目标是“共建森林乡村,共享美丽家园”,有利于示范带动乡村绿化美化,推进落实乡村振兴战略和农村人居环境整治[1]。因此,开展国家森林乡村评选、评定与评价及其相关研究,具有重要的现实意义。

自2019年国家森林乡村评定以来,国内关于国家森林乡村的研究集中在以下层面:一是国家森林乡村分布的空间特征与影响机制。在全国尺度,无论是针对第1批或是第2批国家森林乡村的研究,均表明空间上具有以“胡焕庸线”为指向的“东密西疏”和形成多个集聚分布中心的空间格局[2−5]。在省域尺度,对浙江[6]、湖南[7]、湖北[8]等省份的案例研究表明:虽然各省国家森林乡村分布特征各有差异,但通常都存在区域分布不均衡、冷热点层次分明等空间格局;影响因素互不相同,但地形地貌、气候条件、河流水系、森林资源等自然环境因素,文化资源、社会经济基础、交通通达性等社会环境因素通常是主要考量因素。二是国家森林乡村的分异特征与分区优化。最新研究基于森林乡村可达类型与耦合分区的组合分析,将全国森林乡村划分为重点发展区、特色挖掘区、集聚提升区、适度引导区和功能转型区等5类,并提出针对性发展策略[9]。

江西是中国南方重点林区,森林面积约10.2 万km2,森林覆盖率持续稳定在63.1%以上,林业在江西省生态文明建设中发挥着重要的主体作用。本研究开展江西省国家森林乡村区域空间格局及影响机制研究,以期服务于江西地区乡村振兴战略和美丽乡村战略的深度实施。

-

江西省位于长江中下游地区,北临长江,赣江自南向北纵贯全省,汇入长江,国土面积约16.69万km2,为典型的亚热带季风气候区,年均气温为16.3~19.5 ℃,年降水量为1 341.0~1 943.0 mm。江西省东、西、南三面环山,中部丘陵和河谷平原交错分布,北部为鄱阳湖平原。江西省共辖11个地级市,依据地理空间的差异可以分为赣北、赣中、赣南3个区域。

-

2019年,国家林业和草原局等相关部门连续认定了第1批3 974个、第2批3 693个,合计7 667个国家森林乡村。其中,江西省第1批有224个(5.64%)、第2批有206个(5.58%),合计430个国家森林乡村,相当于国家森林乡村5.61%的抽样统计样本,以及江西省行政村(21 392个) 2.01%的抽样统计样本。

-

遵循指标评价、数据获取等不同维度,从“评价、解析、指标、数据”4个层次构建江西省国家森林乡村空间格局形成机制的评价结构体系(表1),其中:以评价认定办法中明确的六大维度为评价维,并进一步从自然环境因素(地理环境、森林植被、生态环境)和社会环境因素(社会经济、旅游资源、行政管理) 2个层面限定要素作为解析维;指标维是支撑解析维的分解指标编码,数据维是对应指标维的量化指标,形成层层分解、递进的评价量化体系。各项指标以国家森林乡村评选当年,即2019年为参照年份,若个别年份数据缺失,则以相邻年份予以插补。各项指标的数据获取主要通过统计数据和共享数据2种途径:①区域面积、行政村数量、森林产值等指标数据来源于《2020年中国县域统计年鉴》《2020年江西统计年鉴》以及江西省11个地级市统计年鉴,另有个别数据来源于江西省11个地级市国民经济和社会发展统计公报等。国家森林公园、4A级及以上景区等指标数据来源于国家林业和草原局、国家文化和旅游部等官网。②共享数据主要通过网络共享资源获取[10−17]。

表 1 江西省国家森林乡村“评价、解析、指标、数据”四维结构体系

Table 1. Four-dimensional structural system of “evaluation-analysis-indicators-data” for national forest villages in Jiangxi Province

评价维 解析维 指标维 数据维 q r 自然生态风貌保护

山水林田湖草系统治理

森林绿地建设

森林质量效益

乡村绿化管护

乡村生态文化地理环境 F1 海拔 0.249 0.231* F2 地形起伏度 0.013 0.077 F3 年均气温 0.142 −0.082 F4 年降水量 0.164 −0.072 F5 干燥指数 0.177 0.066 F6 湿润指数 0.196 −0.015 森林植被 F7 森林净初级生产力 0.358 −0.121 F8 生物丰度指数 0.389 0.249* F9 森林冠层高度 0.288 0.226* F10 归一化植被指数 0.274 0.215* 生态环境 F11 生态系统服务价值 0.271 −0.122 F12 生态环境质量 0.376 0.212* 社会经济 F13 国内生产总值 0.304 −0.264** F14 人口密度 0.153 −0.136 F15 林业产值 0.178 −0.173 旅游资源 F16 国家森林公园数量 0.152 0.284** F17 旅游扶贫村数量 0.378 0.253* F18 传统村落数量 0.393 0.150 F19 4A级及以上景区数量 0.318 0.255* 行政管理 F20 居民地数量 0.014 −0.117 F21 行政村数量 0.287 −0.132 说明:q为各因素参与地理探测器分析的贡献度;r为各因素参与国家森林乡村数量相关系数,取绝对值进行横向比较。*和**分别表示0.05和0.01水平相关性显著。 -

江西省国家森林乡村空间格局分析主要基于ArcGIS 10.7软件平台,使用的工具包括最近邻指数、变异系数、核密度、地理加权回归等。最近邻指数$ R=\dfrac{{\bar {r}_{1}}}{{\bar {r}_{\mathrm{E}}}} $。其中:$ {\bar{r}_{1}} $为平均实际最近距离,$ {\bar{r}_{\mathrm{E}}} $为理论最近距离。R=1时,趋于随机型分布;R>1时,趋于均匀型分布;R<1时,趋于凝聚型分布。变异系数${{C}}_v=\dfrac{{\bar S}}{\mathrm{\delta }}$×100%。其中:$ {\bar S} $为泰森多边形面积平均值,δ为其标准差。33%<$ {C}_{v} $<64%时,随机分布;$ {C}_{v} $≥64%时,集群分布;$ {C}_{v} $≤33%时,均匀分布。核密度$f\left(x\right)=\dfrac{1}{nh}\displaystyle \sum _{i=1}^{n}K\left(\dfrac{{x}-{x}_{i}}{{h}}\right)$。其中:$ K\left(\dfrac{{x}-{x}_{i}}{h}\right) $为核函数;h>0为带宽;x − xi表示估值点x到事件xi处的距离。$ f\left(x\right) $值越大,表示点越密集,发生的概率越高。地理加权回归${y}_{i}={\beta }_{0}\left({u}_{i},{v}_{i}\right)+\displaystyle \sum _{i=1}^{k}{\beta }_{i}\left({u}_{i},{v}_{i}\right){x}_{ij}+{\varepsilon }_{i}$。其中:$ {y}_{i} $为第i个县区国家森林乡村数量,k为参与地理加权回归样本数量,$ \left({u}_{i},{v}_{i}\right) $为第i个县区地理中心坐标,$ \;{\beta }_{0} $为常数项,$ \;{\beta }_{i} $为第j个自变量回归系数,$ {x}_{ij} $为第i个县区为采样点时第j个变量,$ {\varepsilon }_{i} $为随机误差。

-

地理探测器是用以探测空间分异性,以及揭示其背后驱动因子的统计学方法,其理论核心是通过地理分区来探测研究对象与环境因子之间空间分布格局的一致性[18],公式:$q=1-\dfrac{\displaystyle \sum_{h=1}^{L}{N}_{h}{\sigma }_{h}^{2}}{N{\sigma }^{2}}$。其中:q为因子影响力;L为自变量分层数;$ {N}_{h} $为h层的单元数;N为研究区域整体单元数;$ {\sigma }_{h}^{2} $和$ {\sigma }^{2} $分别是h层和全区的方差。q取值范围为[0, 1],q越大,表明因子影响力越强,反之则相反。

-

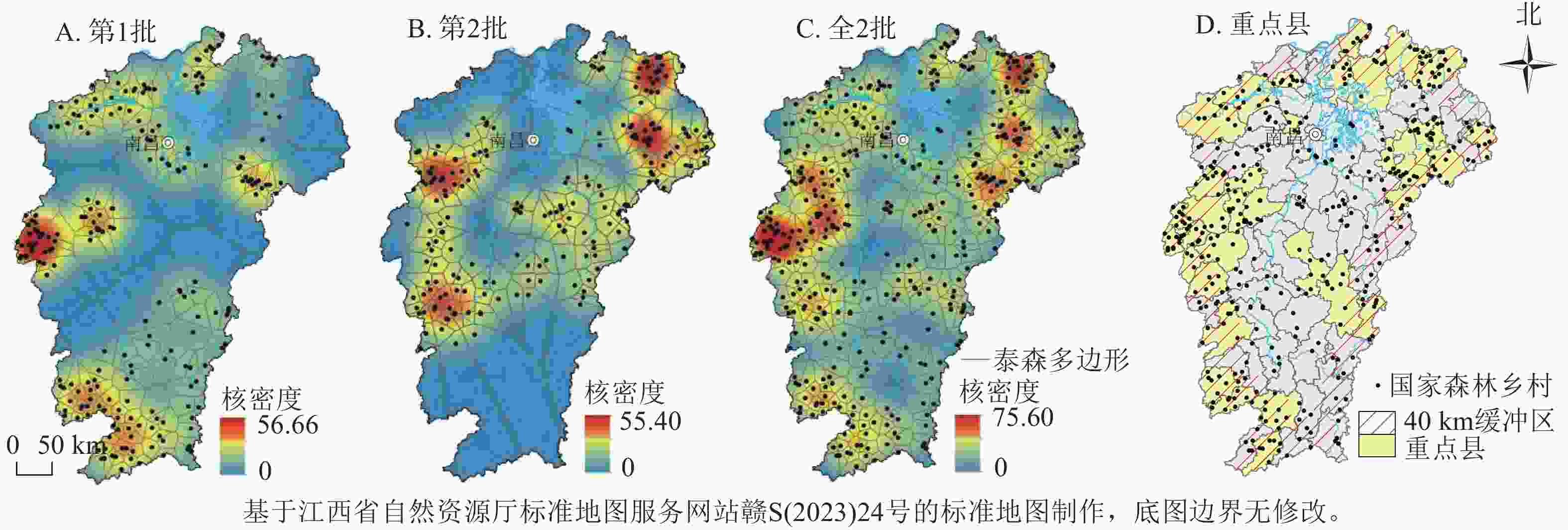

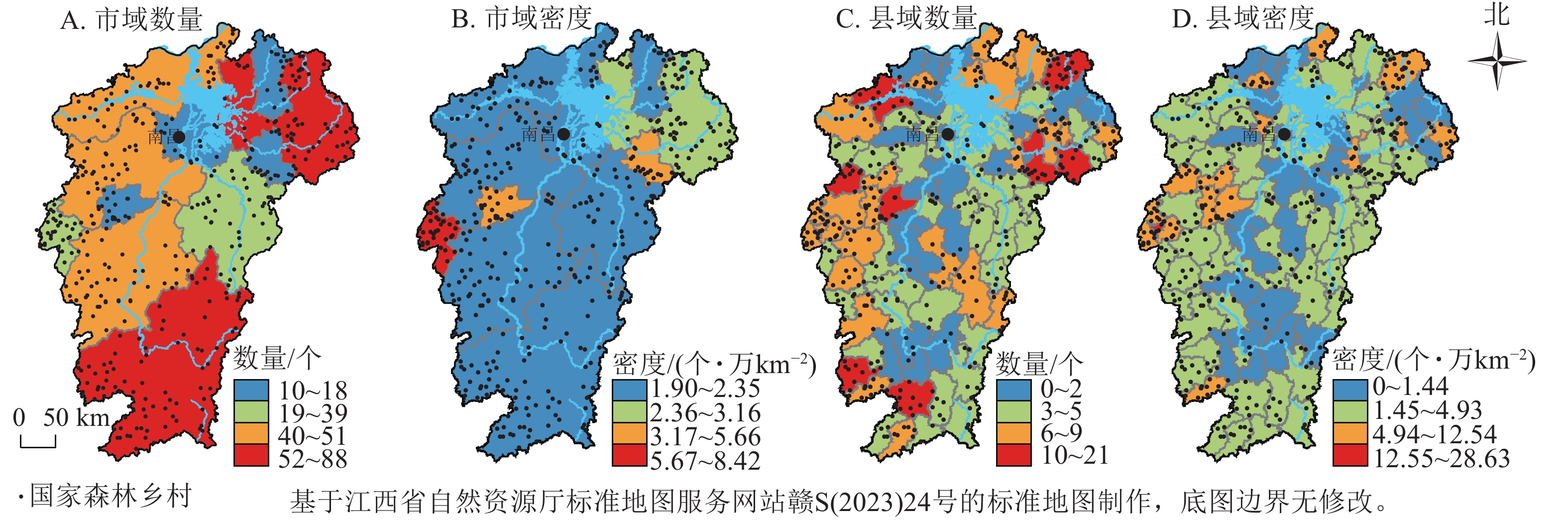

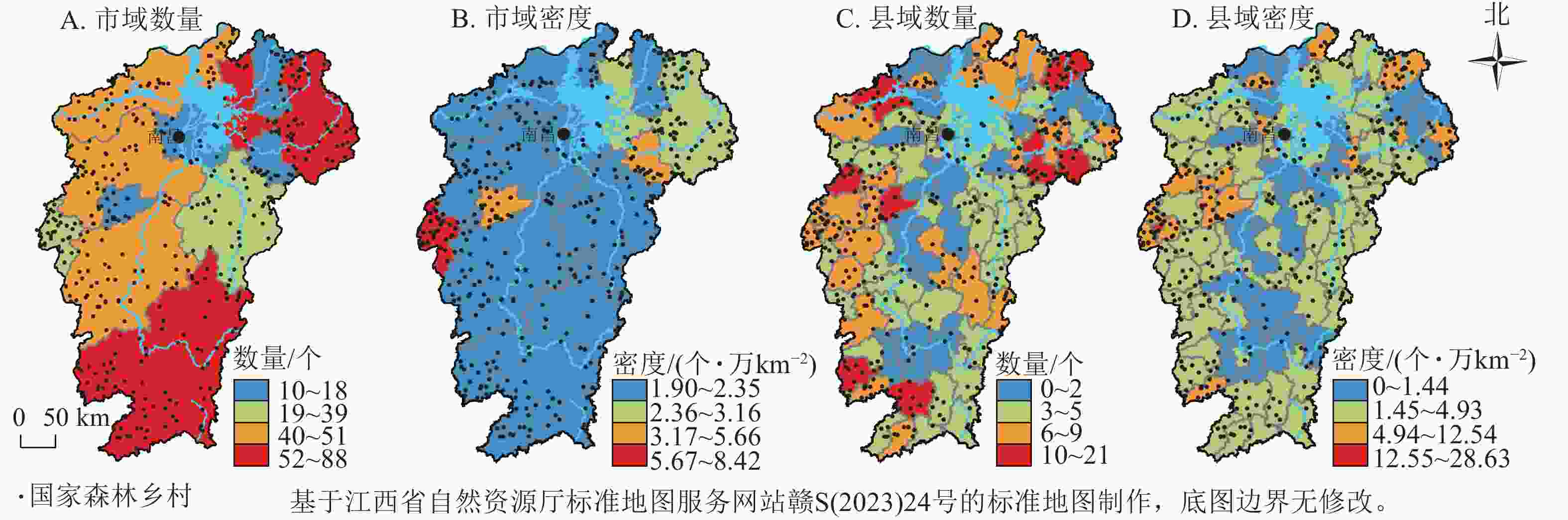

由图1可见:从市域尺度看,430个国家森林乡村在江西省11个地级市都有分布,市均39.09个,其中,赣州、上饶、吉安、宜春、九江、抚州等6市共分布336个(78.14%)。从县域尺度看,430个国家森林乡村分布在江西省79个县(市、区),县均5.44个,县均密度3.72 个·万km−2。据此统计国家森林乡村分布高数量县、高密度县,去除两者重复,获得37个县(市、区),共分布森林乡村288个(66.98%),它们是江西省国家森林乡村保护与开发的重点县(市、区)。可见,江西省国家森林乡村分布广泛,但集中程度高,少数县(市、区)分布多数国家森林乡村。

图 1 江西省国家森林乡村市域、县域尺度数量及密度分级图

Figure 1. Quantity and density grading of national forestvilliages in Jiangxi Province at the city and county scales

使用平均最近邻指数(R)衡量国家森林乡村的集中度,发现江西省第1批、第2批、全2批国家森林乡村R分别为0.64、0.73、0.78,均<1.00,表明江西省国家森林乡村呈凝聚型分布特征。再使用变异系数衡量江西省国家森林乡村的离散程度(图2A~C),发现江西省第1批、第2批、全2批国家森林乡村变异系数分别为139.99%、186.02%、82.08%,均>64.00%,同样表明江西省国家森林乡村呈集聚型分布特征。江西省国家森林乡村凝聚型或集聚型的空间分布特征是对“少数县(市、区)分布多数国家森林乡村”行政格局的集中呈现。

-

分别以江西省11个地级行政中心和100个县级行政中心为区域经济中心,借助GIS邻近距离和缓冲区工具进行测算,结果(表2)发现:430个国家森林乡村距地级行政中心的平均距离约59.93 km,距县级行政中心平均距离约19.20 km。以江西省352个古村落距离地级行政中心52.00 km的平均距离为参照,国家森林乡村距离中心城市更远,相对偏离约8.00 km。再分别以地级行政中心和县级行政中心为圆心,以平均距离为半径,作60.00、20.00 km缓冲区,统计获得缓冲区内分别分布森林乡村251个(58.37%)、245个(56.98%),表明近半数的国家森林乡村偏离区域经济中心城市。选取高速公路、国道、铁路作为主要陆路交通线,以五级以上河流作为主要水路交通线,同样借助邻近距离和缓冲区工具进行测算,结果发现:430个森林乡村距离主要陆路交通线平均距离约11.50 km,10.00 km缓冲区范围内分布243个,占56.51%;距离主要水路交通线平均距离约10.55 km,10.00 km缓冲区范围内分布243个,占56.51%。以全国首批3947个国家森林乡村中的43.5%分布在公路干道约1.00 km范围内,71.57%分布在距河流5.00 km范围内为参照,江西省国家森林乡村距离主要水陆交通线的距离明显偏远。江西省国家森林乡村距离经济中心、水陆交通线较远,集中反映了偏离经济中心的经济格局。

表 2 江西省国家森林乡村与主要经济中心、水陆交通线空间关系

Table 2. Spatial relationship between national forest villages, major economic centers, and transportation lines in Jiangxi Province

项目 平均距

离/km缓冲区/

km国家森林

乡村数量/个国家森林

乡村占比/%地级行政中心 59.93 60 251 58.37 县级行政中心 19.20 20 245 56.98 陆路交通 11.50 10 243 56.51 水路交通 10.55 10 243 56.51 -

江西“三面环山”的特征奠定了其国家森林乡村密迩省界边缘的地缘格局(图2D):①省界边缘区内国家森林乡村占比大。430个国家森林乡村距离省界平均距离约39.51 km。以江西省省界向省域范围内作40.00 km缓冲区,利用位置选择工具,统计该范围内分布国家森林乡村253个,占全省58.84%,说明江西近60%的国家森林乡村是“沿边”分布的。②省界边缘区内国家森林乡村重点县占比大。37个森林乡村重点县中,有32个位于省界40.00 km缓冲区范围内,占86.49%。③省界边缘区内国家森林乡村核密度高值区占比大。分别计算第1、2批和全2批国家森林乡村的核密度值,发现均具有“多核-沿边”分布特征,并几乎全部位于省界40.00 km缓冲区范围内。

-

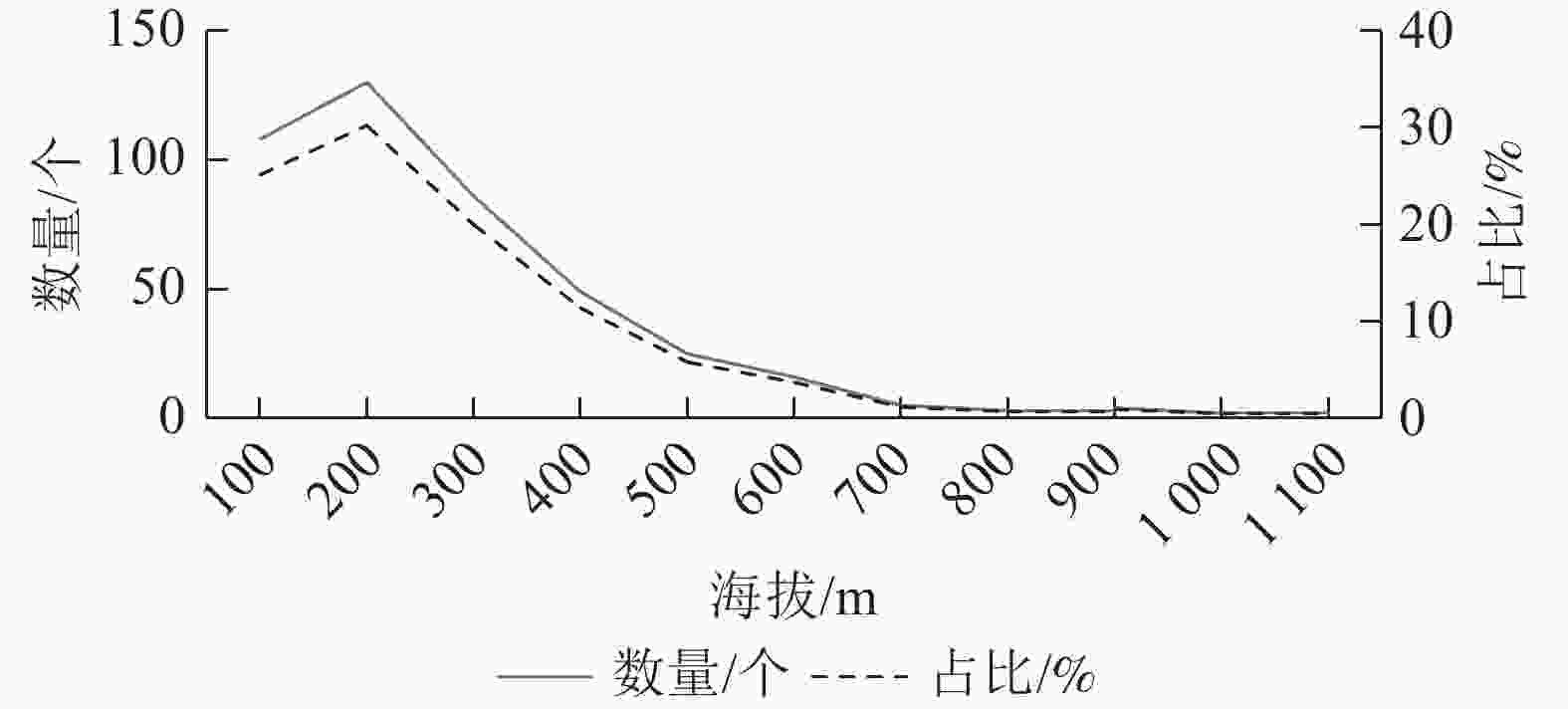

由图3可见:①江西省国家森林乡村整体具有“低地指向性”。江西省430个国家森林乡村平均海拔约225 m,较江西省246 m的平均海拔低21 m。其中,0~200 m的森林乡村数量最多,达238个(55.35%);200 m以上数量持续减少。②不同区域国家森林乡村的平均海拔低于区域平均海拔,也具有“低地指向性”。其中,赣北、赣中、赣南地区国家森林乡村平均海拔分别为188、228、313 m,分别较赣北、赣中、赣南地区186、249、365 m的区域平均海拔低2、21、52 m,这与江西自北向南逐渐抬升的地势一致[19]。

-

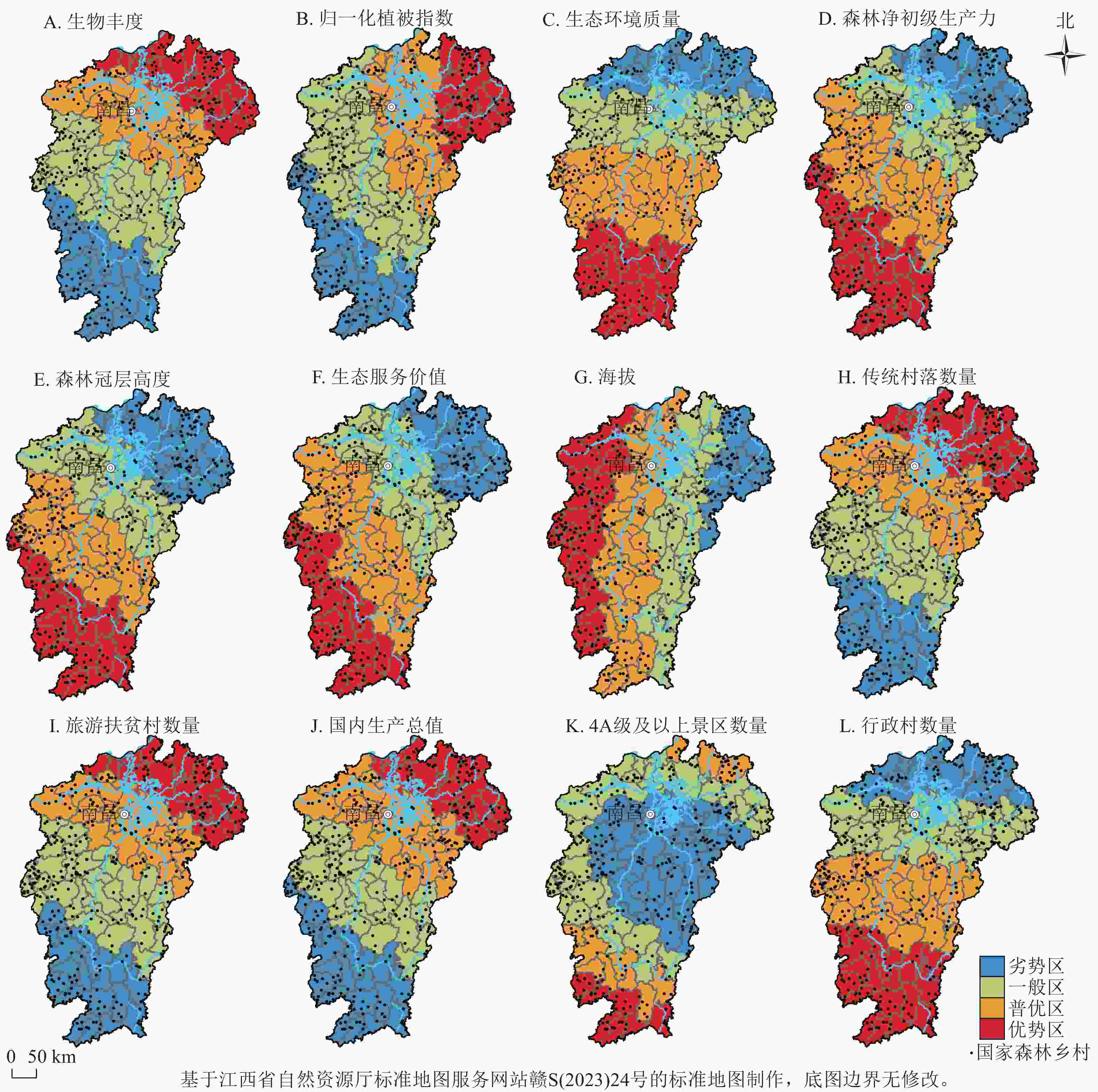

由表1可知:自然环境因素q从大到小依次为生物丰度、生态环境质量、森林净初级生产力、森林冠层高度、归一化植被指数、生态系统服务价值、海拔、年降水量、年均气温、地形起伏度。社会环境因素q从大到小依次为传统村落、旅游扶贫村、4A级及以上景区、国内生产总值、行政村数量、林业产值、人口密度、国家森林公园数量、居民地数量。自然因素r从大到小依次为生物丰度、海拔、森林冠层高度、归一化植被指数、生态环境质量、生态系统服务价值、森林净初级生产力。社会因素r从大到小依次为国内生产总值、4A级及以上景区数量、旅游扶贫村数量、传统村落数量、行政村数量。表明主要环境因素与国家森林乡村分布具有空间耦合性,两者具有相关性。江西省各县国家森林乡村数量与其生态环境质量(r=0.212,P<0.05)、国内生产总值(r=−0.264,P=0.01)具有相关性,表明生态环境质量越好,国家森林乡村越多,而社会经济相对发达的地区,国家森林乡村越少。

-

筛选q>0.25的评价指标进一步参与地理加权回归分析,使用ArcGIS 10.7的自然断裂法,将各项评价指标的回归系数划分为优势区、普优区、一般区、劣势区等4级。从空间格局看,主要影响因素的优势区基本分布在省界边缘地带,特别是赣北—赣东北或赣南—赣西南地区。优势区意味着该因素在该区域具有相对较高的影响力,而劣势区则相反。具体而言,在自然环境因素中,生物丰度(图4A)、归一化植被指数(图4B)优势区均位于赣北—赣东北地区;生态环境质量(图4C)、森林净初级生产力(图4D)、森林冠层高度(图4E)、生态系统服务价值(图4F)指标优势区均位于赣南—赣西南地区。此外,只有海拔(图4G)的优势区位于赣西地区,这里为罗霄山脉、幕阜山脉等中低山区。社会环境因素中,传统村落数量(图4H)、旅游扶贫村数量(图4I)、国内生产总值(图4J)优势区均位于赣北—赣东北地区;4A级及以上景区数量(图4K)、行政村数量(图4L)优势区均位于赣南—赣西南地区。主要影响因素对国家森林乡村空间格局的形成兼具正负效应,存在全部正值、全部负值和负值转正值3种状态。以生态环境质量为例,回归系数为正值,且自西南向东北呈层状递减,表明生态环境质量对国家森林乡村具有正效应(图4C)。以国内生产总值为例,回归系数为负值,且自东北向西南递减,表明国内生产总值指标对国家森林乡村具有负效应,同样直接印证了江西省国家森林乡村偏离经济中心的经济格局(图4J)。

-

江西省域尺度的国家森林乡村与全国尺度的国家森林乡村存在共性与个性。共性方面:①国家森林乡村的空间分布总体均呈集聚状态。在全国尺度,具有以“胡焕庸线”为指向的“东密西疏”分布格局,江西正处于此线以东的相对密集区;在省域尺度,全国形成多个集聚分布中心,包括浙江、江西、湖南等省份。②国家森林乡村的海拔高程通常具有低地性,反映人类营建村落时,客观上优先选择平原、盆地、河谷等低海拔地区的普遍倾向。③森林植被、生态环境等指标对国家森林乡村空间格局的形成具有较强解释力。国家森林乡村是一种依托森林资源的人居聚落,由于森林具有涵养水源、保持水土、调节气候、维持生物多样性等综合自然效益,通常森林植被条件越好,其生态环境质量越优质、生态系统服务价值越突出。个性方面:①江西省国家森林乡村偏离主要经济中心和水陆交通线,而全国尺度国家森林乡村则对经济中心和交通线具有更强依赖性。同时,与一般城市相比,国家森林乡村是一种初级形态的乡村人居聚落,其人口、经济、建筑规模普遍较小,故而在人口密度、林业产值、居民地等社会环境因素指标方面不占优势,解释力不高。②地理环境指标在全国范围内与在省域范围内具有显著的差异性。与全国尺度相比,江西省域尺度上国家森林乡村对于年均气温、年降水量、干湿指数等指标敏感性不强。③国家森林乡村注重自然生态环境、人居环境品质,而旅游资源禀赋较高的地区,通常也是自然环境优越的地区,两者相得益彰。不过,国家森林公园是偏重依托于占全国林地面积40%的国有林场或自然保护区内的国有林地,而占全国林地面积60%的集体林区却很少,故解释力较低。

通过对江西省国家森林乡村空间格局及其影响机制进行研究,得到以下结论:①江西省国家森林乡村具有偏重少数地区的行政格局、偏离经济中心的经济格局、密迩省界边缘的地缘格局、低地指向性的地形格局。这种空间格局集中反映出:国家森林乡村归根结底属于农村地区,其开发与保护应立足农村地区自然环境相对优越但生态脆弱、社会经济发展相对滞后的基本点;国家森林乡村是一种人居聚落,其选址与营建具有“由易到难,由低到高,由河谷、平原到山地、丘陵”的基本规律;江西省国家森林乡村分布集中度高,37个重点县(市、区)应是未来持续推进开发与保护的先行区。②江西省国家森林乡村空间格局的形成具有典型的影响机制。自然环境因素中,森林植被(如生物丰度、森林冠层高度、森林净初级生产力等)、生态环境指标(如生态环境质量、生态系统服务价值等)对国家森林乡村空间格局形成的解释力显著优于地理环境指标;社会环境因素中,旅游资源指标(如传统村落、旅游扶贫村、4A级以上景区数量等)对国家森林乡村空间格局的形成具有更强的解释力,而社会经济、行政管理指标解释力普遍较低。这从侧面反映家森林乡村在评定过程中提出的“森林功能效益显著,涉林产业发展良好”并未在实践中有效贯彻和落实,对于今后国家森林乡村评定工作的开展具有“纠偏”意义。

本研究对国家森林乡村评选、评定与评价,提出如下建议:①国家森林乡村应服务于乡村振兴战略、美丽乡村战略,须持续推进高质量保护与开发,格外关注自然环境等因素;②国家森林乡村集中分布的重点县应是进一步保护与开发的“先头兵”和“桥头堡”,具有引领示范作用;③应完善国家森林乡村评选、评定与评价机制,引入退出机制,形成持续发展的动态良性循环。

Spatial pattern and impact mechanism of national forest villages in Jiangxi Province

-

摘要:

目的 探讨国家森林乡村的空间格局及其影响机制,助力乡村绿化、美化、优化。 方法 以江西430个国家森林乡村为对象,构建“评价、解析、指标、数据”四维体系,综合运用GIS空间分析、地理探测器、地理加权回归等方法,探讨其空间格局及形成的影响机制。 结果 ①江西国家森林乡村呈低地指向性的地形格局、密迩省界边缘的地缘格局、偏重少数地区的行政格局、偏离经济中心的经济格局。②自然环境因素中的森林植被、生态环境对国家森林乡村空间格局形成的解释力显著优于地理环境指标;社会环境因素中,旅游资源具有更强的解释力。③从空间格局看,主要因素的影响优势区基本分布在省界边缘地带,特别是赣北—赣东北或赣南—赣西南地区;从回归系数看,主要因素对国家森林乡村空间格局的形成兼具正负关系,显现出综合影响效应。 结论 生物丰度、植被指数等环境因素与国家森林乡村分布具有空间耦合性,但影响差异显著,体现了不同空间尺度共性与个性并存,并兼具一定的“纠偏”价值。图4表2参19 Abstract:Objective Explore the spatial pattern and impact mechanism of national forest villiages is helpful for rural greening, beautification, and optimization. Method Taking 430 national forest villages in Jiangxi as the research object, a four-dimensional structure system of “evaluation-analysis-index-data” was constructed, and the spatial pattern and its formation mechanism were discussed by comprehensively using GIS spatial analysis, geographical detectors and geographical weighted regression. Result (1) The national forest villages in Jiangxi exhibit a low land oriented terrain pattern, a geopolitical pattern at the edge of the provincial boundary, an administrative pattern that emphasizes minority administrative regions, and an economic pattern that deviates from the economic center. (2) The explanatory power of forest vegetation and ecological environment in natural environmental factors on the formation of national forest villages spatial pattern is significantly better than that of geographical environmental indicators. The tourism resources in social environmental factors have a stronger explanatory power on the formation of the national forest villages spatial pattern. (3) From the perspective of spatial pattern, the dominant areas of the main influencing factors are mainly distributed in the marginal areas of the provincial boundary, especially in the northern-northeastern Jiangxi or southern-southwestern Jiangxi regions. From the perspective of regression coefficients, the main influencing factors have a positive and negative relationship with the formation of the national forest rural spatial pattern, showing a comprehensive impact effect. Conclusion There is spatial coupling between environmental factors such as biological abundance, vegetation index, and the distribution of national forests villiages, but the impact varies significantly, reflecting the coexistence of commonality and individuality at different spatial scales, and possessing a certain value of “correction”. [Ch, 4 fig. 2 tab. 19 ref.] -

Key words:

- national forest villages /

- spatial pattern /

- impact mechanism /

- Jiangxi

-

表 1 江西省国家森林乡村“评价、解析、指标、数据”四维结构体系

Table 1. Four-dimensional structural system of “evaluation-analysis-indicators-data” for national forest villages in Jiangxi Province

评价维 解析维 指标维 数据维 q r 自然生态风貌保护

山水林田湖草系统治理

森林绿地建设

森林质量效益

乡村绿化管护

乡村生态文化地理环境 F1 海拔 0.249 0.231* F2 地形起伏度 0.013 0.077 F3 年均气温 0.142 −0.082 F4 年降水量 0.164 −0.072 F5 干燥指数 0.177 0.066 F6 湿润指数 0.196 −0.015 森林植被 F7 森林净初级生产力 0.358 −0.121 F8 生物丰度指数 0.389 0.249* F9 森林冠层高度 0.288 0.226* F10 归一化植被指数 0.274 0.215* 生态环境 F11 生态系统服务价值 0.271 −0.122 F12 生态环境质量 0.376 0.212* 社会经济 F13 国内生产总值 0.304 −0.264** F14 人口密度 0.153 −0.136 F15 林业产值 0.178 −0.173 旅游资源 F16 国家森林公园数量 0.152 0.284** F17 旅游扶贫村数量 0.378 0.253* F18 传统村落数量 0.393 0.150 F19 4A级及以上景区数量 0.318 0.255* 行政管理 F20 居民地数量 0.014 −0.117 F21 行政村数量 0.287 −0.132 说明:q为各因素参与地理探测器分析的贡献度;r为各因素参与国家森林乡村数量相关系数,取绝对值进行横向比较。*和**分别表示0.05和0.01水平相关性显著。 表 2 江西省国家森林乡村与主要经济中心、水陆交通线空间关系

Table 2. Spatial relationship between national forest villages, major economic centers, and transportation lines in Jiangxi Province

项目 平均距

离/km缓冲区/

km国家森林

乡村数量/个国家森林

乡村占比/%地级行政中心 59.93 60 251 58.37 县级行政中心 19.20 20 245 56.98 陆路交通 11.50 10 243 56.51 水路交通 10.55 10 243 56.51 -

[1] 国家林业和草原局. 国家森林乡村评定办法(暂行)[EB/OL]. 2019-09-05[2023-02-08]. http://www.zjly.gov.cn/art/2019/9/6/art_1346870385.html. National Forestry and Grassland Administration. National Forest Villages Assessment Measures (Provisional) [EB/OL]. 2019-09-05[2023-02-08]. http://www.zjly.gov.cn/art/2019/9/6/art_1346870385.html. [2] 陈刚, 吴清, 杨俭波, 等. 中国国家森林乡村的空间分布特征与影响因素[J]. 经济地理, 2021, 41(6): 196 − 204. CHEN Gang, WU Qing, YANG Jianbo, et al. Spatial distribution characteristics and influencing factors of China national forest villages [J]. Economic Geography, 2021, 41(6): 196 − 204. [3] 郑群明, 田甜, 杨小亚. 中国国家森林乡村的空间分布特征及其影响因素[J]. 中国生态旅游, 2021, 11(3): 441 − 454. ZHENG Qunming, TIAN Tian, YANG Xiaoya. The spatial distribution and influencing factors of the national forest villages in China [J]. Journal of Chinese Ecotourism, 2021, 11(3): 441 − 454. [4] 杨燕, 胡静, 李亚娟, 等. 基于GIS的中国森林乡村空间结构及影响因素研究[J]. 干旱区资源与环境, 2021, 35(6): 182 − 191. YANG Yan, HU Jing, LI Yajuan, et al. Spatial structure of forest villages in China and the influencing factors [J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2021, 35(6): 182 − 191. [5] 唐明贵, 胡静, 汤慧, 等. 中国森林乡村空间分布特征及其影响因素分析[J]. 农业工程学报, 2022, 38(10): 258 − 266. TANG Minggui, HU Jing, TANG Hui, et al. Spatial distribution and influencing factors of forest villages in China [J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2022, 38(10): 258 − 266. [6] 黄晓芬, 白鸥. 浙江省森林乡村空间分布特征及其影响因素[J]. 浙江农林大学学报, 2022, 39(4): 884 − 893. HUANG Xiaofen, BAI Ou. Spatial distribution characteristics and influencing factors of forest villages in Zhejiang Province [J]. Journal of Zhejiang A&F University, 2022, 39(4): 884 − 893. [7] 罗文斌, 蒋理, 雷洁琼, 等. 湖南省国家森林乡村分布格局及影响因素研究[J]. 中国农业资源与区划, 2022, 43(2): 33 − 42. LUO Wenbin, JIANG Li, LEI Jieqiong, et al. Research on the distribution pattern and influencing factors of national forest villages in Hunan Province [J]. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 2022, 43(2): 33 − 42. [8] 侯灿, 胡道华, 张启凡, 等. 湖北省国家森林乡村的空间分布及类型特征探究[J]. 湖南工业大学学报, 2021, 35(2): 81 − 87. HOU Can, HU Daohua, ZHANG Qifan, et al. An inquiry into the spatial distribution and type characteristics of national forest villages in Hubei Province [J]. Journal of Hunan University of Technology, 2021, 35(2): 81 − 87. [9] 孔雪松, 府梦雪, 孙建伟, 等. 中国森林乡村的多尺度分异特征与分区优化[J]. 地理研究, 2022, 41(7): 2051 − 2064. KONG Xuesong, FU Mengxue, SUN Jianwei, et al. Multi-scale differentiation characteristics and optimization zones of forest villages in China [J]. Geographical Research, 2022, 41(7): 2051 − 2064. [10] 游珍, 封志明, 杨艳昭. 中国1 km地形起伏数据集[J]. 全球变化数据学报, 2018, 2(2): 151 − 155. YOU Zhen, FENG Zhiming, YANG Yanzhao. Relief degree of land surface dataset of China (1 km) [J]. Global Change Research Data Publishing &Repository, 2018, 2(2): 151 − 155. [11] 徐新良, 张亚庆. 中国气象背景数据集[DS/OL]. 北京: 中国科学院资源环境科学数据中心数据注册与出版系统, 2017, 2023-02-08[2023-02-10]. https://www.resdc.cn. XU Xinliang, ZHANG Yaqing. China Meteorological Background Data Set [DS/OL]. Beijing: Data Registration and Publishing System of Resources and Environmental Science Data Center of China Academy of Sciences, 2017, 2023-02-08[2023-02-10]. https://www.resdc.cn. [12] 郭春霞, 诸云强, 孙伟, 等. 中国1 km生物丰度指数分布数据集[J]. 全球变化数据学报, 2017, 1(1): 60 − 65. GUO Chunxia, ZHU Yunqiang, SUN Wei, et al. Dataset of biological abundance index of China in 1985 and 2005 at 1 km resolution [J]. Global Change Research Data Publishing &Repository, 2017, 1(1): 60 − 65. [13] LIU Xiaoqiang, SU Yanjun, HU Tianyu. Neural network guided interpolation for mapping canopy height of China’s forests by integrating GEDI and ICESat-2 data [J/OL]. Remote Sensing of Environment, 2022, 269(2): 112844[2023-02-07]. doi: 10.1016/j.rse.2021.112844. [14] XU Dong, YANG Feng, YU Le, et al. Quantization of the coupling mechanism between eco-environmental quality and urbanization from multisource remote sensing data [J/OL]. Journal of Cleaner Production, 2021, 321: 128948[2023-02-07]. doi: 10.1016/j.jclepro.2021.128948. [15] 徐新良. 中国陆地生态系统服务价值空间分布数据集[DS/OL]. 北京: 中国科学院资源环境科学数据中心数据注册与出版系统, 2018[2023-02-08]. http://www.resdc.cn/. XU Xinliang. Spatial Distribution Dataset of Service Value of Terrestrial Ecosystem in China [DS/OL]. Beijing: Data Registration and Publishing System of Resources and Environmental Science Data Center of China Academy of Sciences, 2018 [2023-02-08]. https://www.resdc.cn. [16] 徐新良. 中国GDP空间分布公里网格数据集[DS/OL]. 北京: 中国科学院资源环境科学数据中心数据注册与出版系统, 2017[2023-02-08]. https://www.resdc.cn. XU Xinliang. Grid Data Set of Kilometers of GDP Spatial Distribution in China [DS/OL]. Beijing: Data Registration and Publishing System of Resources and Environmental Science Data Center of China Academy of Sciences, 2017[2023-02-08]. https://www.resdc.cn. [17] Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt. World Settlement Footprint [DB/OL]. 2019-12-15[2023-02-08]. https://geoservice.dlr.de/web/maps/eoc:wsf2019. [18] 王劲峰, 徐成东. 地理探测器: 原理与展望[J]. 地理学报, 2017, 72(1): 116 − 134. WANG Jinfeng, XU Chengdong. Geodetector: principle and prospective [J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(1): 116 − 134. [19] 李孜沫. 汾河流域古村落的时空演化与形成机理[J]. 经济地理, 2019, 39(2): 207 − 214, 231. LI Zimo. The spatial-temporal evolution and formation mechanism of ancient villages in Fenhe river basin [J]. Economic Geography, 2019, 39(2): 207 − 214, 231. -

-

链接本文:

https://zlxb.zafu.edu.cn/article/doi/10.11833/j.issn.2095-0756.20230148

下载:

下载: