-

红壤是中国南方地区重要的耕地资源,但红壤酸性程度高,养分较为匮乏,有机碳库存能力弱[1]。提高红壤有机碳稳定性和碳库储量对保障粮食安全、维护农业可持续发展以及减缓温室气体排放至关重要[2−3]。土壤有机碳库由不同化学结构与稳定性的有机碳组分构成,依据有机碳抗分解性及其对外界环境的敏感程度等特征,可将土壤有机碳组分划分为活性碳和惰性碳等碳组分[4]。例如,通过硫酸水解法可获得由微生物和植物来源的多糖及纤维素组成的活性碳组分,可较好地指示土壤有机碳的活跃性和生物可降解性[5]。因此,定量区分土壤碳组分质量分数变化对预测土壤碳库稳定性具有重要意义。有机物料还田是提升土壤有机质和作物产量的重要措施[6]。有研究表明:短期内秸秆和粪肥还田可以增加土壤活性有机碳质量分数,但也会导致土壤矿化作用增强,引起激发效应[7−10]。将有机物料热解成生物质炭并施加于土壤可显著增强土壤养分固持能力[11],提高土壤碳稳定性[2, 12],并降低土壤酸度[4, 13−14]。尽管已有较多关于有机物料与生物质炭单施对土壤养分和结构改良的研究,但两者配施对土壤碳组分与酶活性及其生态化学计量特征的影响还鲜见报道。

土壤酶是土壤有机质分解和养分循环的重要驱动力,在土壤碳(C)、氮(N)、磷(P)生物地球化学循环过程中发挥着关键作用[15]。近年来,随着生态化学计量学研究的深入,土壤酶的生态化学计量特征日益受到重视[16]。这是因为相比土壤酶活性,酶的生态化学计量特征可以更好地反映微生物的代谢需求及其与环境中养分有效性之间的生物化学平衡关系,是衡量土壤微生物能量和养分资源限制状况的重要指标[17]。常见的土壤酶包括与碳转化相关的β-葡萄糖苷酶(BG)和纤维二糖水解酶(CB);与氮转化相关N-乙酰-氨基葡萄糖苷酶(NAG)和亮氨酸氨基肽酶(LAP);与磷转化相关的酸性或碱性磷酸酶(PHOS)。目前,土壤酶生态化学计量特征研究多用(BG+CB)∶(NAG+LAP)∶PHOS比值来表征微生物对碳、氮、磷的需求状况[16]。研究表明:土壤酶C∶N∶P在全球尺度上相对稳定,约为1∶1∶1,当比值偏离时表明微生物受到碳、氮或磷的限制[18]。MOORHEAD等[19]和CUI等[20]发现:将这些酶活性比值转化为向量长度和向量角度,可以较好地表征土壤的碳、氮、磷限制状况。已有研究表明:土壤微生物养分限制状况与土壤有机质稳定性密切相关,当土壤微生物处于能量或养分限制时,可能促进或抑制有机质的分解,从而影响土壤碳排放[16]。陈浩宁等[21]研究表明:有机物料会促进土壤有机质分解来满足微生物生长需求,从而缓解微生物的能量和养分限制。与此相反,生物质炭施用提高了土壤惰性碳质量分数和氮固定能力,可能会增加微生物氮限制[22]。然而,由于有机物料和生物质炭类型、施用时间和土壤质地状况的差异,不同有机物料配施下微生物养分限制状况及其与土壤有机碳组分之间的关系还存在较大的不确定性,因此,研究不同有机物料施用后,土壤碳组分和酶生态化学计量特征的变化,对于促进旱地红壤微生物驱动的有机碳稳定性研究至关重要。

本研究以玉米Zea mays秸秆、羊粪单施及其与生物质炭配施2 a后的旱地红壤为田间试验对象,分析土壤有机碳组分以及碳、氮和磷获取相关酶活性变化,明确不同改良措施对旱地红壤微生物养分限制状况的影响及其主要驱动因子,以期为增加旱地红壤有机碳稳定性提供科学依据。

-

研究区位于浙江省杭州市临安区锦北街道(30°15′N, 119°43′E)。该区属亚热带季风气候,全年降水量为1 420.0 mm,年平均气温为15.9 ℃,年总日照时数为1 774.0 h,无霜期为236.0 d。样地土壤为粉砂岩母质上发育的红壤。试验地土壤基本理化性质:pH为 4.74,有机碳为4.55 g·kg−1,全氮为0.45 g·kg−1,有效磷为1.58 mg·kg−1,速效钾为89.00 mg·kg−1,碱解氮为63.10 mg·kg−1。砂粒、粉粒和黏粒分别为10.4%、43.5%和46.1%。

-

田间试验始于2017年4月,有机物料选取玉米秸秆和羊粪,共设置6个处理,包括:对照(ck,不施有机物料)、玉米秸秆单施(S)、羊粪单施(M)以及上述3种处理分别与生物质炭(B)配施(记为ck+B、S+B、M+B)。每处理设置3个重复,随机区组设计。小区面积为6.6 m2,小区间间距为0.5 m。本研究玉米秸秆采用全量还田,施用量为10.2 t·hm−2,其中含碳量为3.6 t·hm−2。羊粪和生物质炭的用量与玉米秸秆处理保持等碳量输入,施用量分别为33.5 t·hm−2和8.5 t·hm−2。为防止各小区土壤性质相互影响,每个小区都用60 cm宽的聚氯乙烯板包围并插入土壤40 cm。

所用生物质炭为玉米秸秆炭,由玉米秸秆在炭化炉450~500 ℃厌氧环境下热解2 h制备而成,并过2 mm筛,备用。生物质炭基本理化性质:pH 9.3,总碳为424.2 g·kg−1,全氮为10.2 g·kg−1,总磷为1.6 g·kg−1,总钾为2.6 g·kg−1,碳氮比为41.74。玉米秸秆于当地收集,自然风干后切碎至1 cm备用。玉米秸秆含全碳352.6 g·kg−1,全氮9.2 g·kg−1,碳氮比为38.32。试验所用羊粪购自当地饲养场,含水量为0.63 g·kg−1,pH 8.2,总碳为294.3 g·kg−1,全氮为21.7 g·kg−1,总磷为10.6 g·kg−1,总钾为11.2 g·kg−1。将生物质炭、玉米秸秆和羊粪按试验设计分别均匀撒在土壤表面,用锄头将物料与0~15 cm土壤均匀混合,试验期间每年种植玉米,未额外施用其他肥料。

-

2018年12月,在各小区内按照五点法采集0~15 cm土壤,挑去石粒、根系以及植物残体等杂物,充分混匀后置于无菌塑封袋。每份混合样品过2 mm筛,并分成3份:1份保存于4 ℃冰箱,并在14 d内测定土壤微生物生物量和酶活性;1份经室温自然风干后,测定土壤化学性质;剩余部分冷冻干燥后,保存于−70 ℃冰箱。

-

参考鲁如坤[23]的方法。土壤pH按土水比1.0∶2.5(质量比)用pH计(Mettler Toledo Seveneasy)测定;土壤有机碳(SOC)采用重铬酸钾外加热法测定;全氮(TN)用凯氏定氮法测定;土壤全磷(TP)用高氯酸-硫酸法测定;土壤有效磷(AP)采用碳酸氢钠浸提,分光光度法测定;土壤速效钾(AK)用火焰光度法测定;碱解氮(AN)用碱解扩散法测定。采用2步硫酸水解法测定易矿化碳组分和惰性碳组分[24]:称取过0.25 mm筛风干土壤样品0.5 g,用20 mL的2.5 mol·L−1硫酸在105 ℃下水解30 min,后用20 mL去离子水冲洗残留物,此时水解产物中的碳被定义为易矿化碳组分Ⅰ(LPⅠ-C);剩余残渣在室温下用13.0 mol·L−1 硫酸连续震荡水解12 h,并在105 ℃下保持3 h,定期摇匀,样品经5 000 r·min−1离心回收水解所得到的上清液,即得到易矿化碳组分Ⅱ(LPⅡ-C);惰性有机碳(RP-C)是土壤有机碳与易矿化碳组分的差值。其中,难降解组分占土壤总有机碳的比例即为难降解指数。土壤有机碳活性组分(LPC)占土壤总有机碳的比例即为有机碳活性指数[25]。

-

本研究测定5种土壤水解酶活性,包括β-葡萄糖苷酶(BG)、纤维二糖水解酶(CB)、β-N-乙酰基氨基葡萄糖苷酶(NAG)、亮氨酸氨基酞酶(LAP)、酸性磷酸酶(PHOS)。土壤水解酶活性测定参照SAIYA-CORK等[26]方法。将混有酶和底物混合物的微孔板放入25 ℃培养箱中黑暗培养3 h,并用微板荧光计测定荧光裂解产物4-甲基伞形花基(MUB)或4-甲基香豆素(MUC)的产量,测定时激发波长为365 nm,发射波长为450 nm。所有酶活性均以nmol·g−1·h−1表示。根据DEFOREST[27]的方法,以L-3,4-二羟基苯丙氨酸(L-DOPA)为底物,微孔板分光光度法分析多酚氧化酶(PHOX)和过氧化物酶(PERO)活性。根据酶活性比例计算向量长度(vector length,Lv)和向量角度(vector angle,Av),分别用以表征微生物的碳限制和养分限制状况[28]。

其中:X表示碳、磷获取酶的相对活性,即(EBG+ECB)/(EBG+ECB+EPHOS);Y表示碳、氮获取酶的相对活性,即(EBG+ECB)/(EBG+ECB+ENAG+ELAP)。较长的向量长度表示较大的碳限制,向量角度<45°和>45°分别表示氮和磷限制;微生物碳限制随向量长度的增加而增加,微生物磷限制随向量角度的增大而增大,微生物氮限制随向量角度的增大而减小[28]。

-

采用SPSS 26.0以有机物料(OF)、生物质炭(BF)作为因子,进行双因素方差分析(two-way ANOVA),检验有机物料和生物质炭施用间的土壤性质差异及互作效应;单因素方差分析(one-way ANOVA)和Duncan法多重比较检验不同处理间差异显著性,显著性水平设为P<0.05;土壤酶活性及化学计量比与土壤化学性质的冗余分析(RDA)采用Canoco 4.5软件;采用皮尔逊(Pearson)相关分析法分析相关性,进行双尾检验确定显著性。

-

与ck相比,单施羊粪显著提高土壤pH和养分质量分数,单施秸秆显著增加了土壤氮磷比,单施生物质炭显著增加了土壤有机碳和速效钾质量分数,并提高了土壤碳氮比和碳磷比(表1)。与单施有机物料相比,有机物料与生物质炭配施显著增加了土壤有机碳和速效氮质量分数,提高了土壤碳氮比和碳磷比。与单施秸秆相比,秸秆与生物质炭配施显著增加了土壤全氮和速效钾质量分数(P<0.05)。双因素方差分析表明:有机物料施用对土壤化学性质有显著影响,生物质炭对土壤化学性质(除全氮和全磷外)、碳氮比和碳磷比有显著影响,但两者无显著交互作用。

处理 pH 有机碳/(g·kg−1) 全氮/(g·kg−1) 全磷/(g·kg−1) 速效氮/(mg·kg−1) ck 4.94±0.22 c 4.54±0.17 d 0.62±0.06 c 0.21±0.05 b 45.35±3.61 d S 5.16±0.27 bc 5.15±0.84 d 0.73±0.07 bc 0.18±0.01 b 48.76±3.48 d M 5.54±0.08 ab 7.23± 0.84 c 0.99±0.23 a 0.31±0.07 a 58.88±6.64 bc ck +B 5.26±0.27 bc 11.02±0.85 b 0.72±0.04 bc 0.20±0.01 b 50.50±5.23 cd S+B 5.29±0.20 bc 12.02±1.27 ab 0.87±0.11 ab 0.21±0.02 b 60.77±8.53 b M+B 5.80±0.14 a 13.13±0.77 a 0.92±0.07 ab 0.29±0.01 a 71.57±1.57 a OF 12.56** 12.28** 9.20** 15.08** 15.90** BF 5.79* 254.42*** 1.12 0.15 15.55** OF×BF 0.28 0.50 1.30 0.78 0.91 处理 有效磷/(mg·kg−1) 速效钾/(mg·kg−1) 碳氮比 碳磷比 氮磷比 ck 2.95±0.79 c 100.44±32.71 c 7.39±0.72 b 22.84±3.94 c 3.17±0.80 c S 4.08±1.11 bc 108.42±33.18 c 6.98±0.40 b 28.65±2.33c 4.10±0.10 a M 8.89±1.61 a 219.70±40.56 ab 7.55±1.40 b 24.27±4.00 c 3.23±0.11 bc ck+B 4.30±0.76 bc 166.69±27.42 b 15.27±1.09 a 55.59±5.31 a 3.64±0.22 abc S+B 5.69±1.95 b 193.56±13.86 b 13.90±0.92 a 55.93±3.30 a 4.03±0.17 ab M+B 10.10±0.21 a 251.18±13.40 a 14.33±1.65 a 44.64±3.28 b 3.13±0.12 c OF 38.76*** 21.64*** 0.65 4.30 6.78* BF 5.93* 20.31** 126.25** 148.75** 0.23 OF×BF 0.04 1.35 0.29 2.66 0.81 说明:ck. 对照;S. 秸秆处理;M. 羊粪处理; B. 添加生物质炭处理。OF. 有机物料因子;BF. 生物质炭因子;OF×BF. 有机物料与生物质炭的交互效应。表中数值为平均值±标准差。同列不同字母表示不同处理间差异显著(P<0.05)。双因素方差分析*. P<0.050;**. P<0.010;***. P<0.001。 Table 1. Effects of biochar combined with organic materials on soil chemical properties

-

与ck相比,单施羊粪和生物质炭显著增加了易矿化组分Ⅰ、惰性有机碳质量分数;相比单施有机物料,生物质炭与有机物料配施显著增加了土壤惰性有机碳质量分数,降低有机碳活性指数,提高了有机碳难降解指数(表2)。双因素方差分析表明:有机物料或生物质炭施用对土壤惰性有机碳质量分数有极显著影响(P<0.01),而生物质炭对难降解指数和有机碳活性指数有极显著影响(P<0.01)。

处理 易矿化碳组分Ⅰ/(g·kg−1) 易矿化碳组分Ⅱ/(g·kg−1) 惰性有机碳/(g·kg−1) 难降解指数/% 有机碳活性指数/% ck 1.16±0.08 b 1.45±0.08 ab 1.92±0.13 d 42.28±1.37 c 58.72±1.37 a S 1.47±0.18 ab 1.91±0.29 a 1.77±0.69 d 33.45±7.78 c 66.55±7.78 a M 1.68±0.24 a 1.70±0.41 ab 3.85±0.49 c 53.31±4.54 b 46.69±4.54 b ck+B 1.56±0.34 a 1.27±0.23 b 8.19±1.26 b 74.03±6.61 a 25.97±6.61 c S+B 1.58±0.06 a 1.74±0.25 ab 8.70±1.17 ab 72.26±2.89 a 27.74±2.89 c M+B 1.55±0.08 a 1.60±0.46 ab 9.98±1.28 a 75.85±5.21 a 24.15±5.21 c OF 2.76 3.32 7.14** 7.65 7.65 BF 1.81 1.03 210.61** 160.25** 160.25** OF×BF 2.83 0.02 0.31 3.69 3.69 说明:ck. 对照;S. 秸秆处理;M. 羊粪处理; B. 添加生物质炭处理。OF. 有机物料因子;BF. 生物质炭因子;OF×BF. 有机物料与生物质炭的交互效应。表中数值为平均值±标准差。同列不同字母表示不同处理间差异显著(P<0.05)。双因素方差分析*. P<0.050;**. P<0.010。 Table 2. Effects of biochar combined with organic materials on soil carbon fractions

-

与ck相比,单施羊粪显著提高β-葡萄糖苷酶活性94.5%、β-N-乙酰基氨基葡萄糖苷酶活性179.2%、过氧化物酶活性39.8%;单施秸秆显著提高β-葡萄糖苷酶活性79.6%和过氧化物酶活性48.6% (表3)。与单施秸秆相比,生物质炭配施羊粪显著降低多酚氧化酶活性28.6%、过氧化物酶活性22.2%;与单施羊粪相比,生物质炭配施羊粪降低β-葡萄糖苷酶活性50.9%、亮氨酸氨基肽酶活性32.1%、β-N-乙酰基氨基葡萄糖苷酶活性45.3%、酸性磷酸酶活性40.0%、过氧化物酶活性31.3%。双因素方差分析表明:生物质炭施用对β-葡萄糖苷酶、多酚氧化酶和过氧化物酶活性有显著影响;有机物料施用对纤维素二塘水解酶、β-N-乙酰基氨基葡萄糖苷酶和过氧化物酶活性有显著影响;生物质炭配施有机物料对β-葡萄糖苷酶和酸性磷酸酶活性有显著的交互作用。

处理 BG CB LAP NAG PHOS PHOX PERO ck 9.13±3.91 c 1.64±0.27 bc 3.11±0.62 ab 3.63±1.12 b 55.27±13.41 ab 709.47±61.41 ab 1 741.86±341.52 cd S 16.41±2.00 ab 2.64±0.61 ab 3.42±0.69 ab 4.29±1.75 b 49.90±10.89 ab 875.67±97.78 a 2 588.16±279.97 a M 17.76±3.42 a 2.16±0.68 abc 4.03±0.49 a 10.15±4.31 a 73.04±17.17 a 699.29±202.40 ab 2 435.79±129.12 ab ck+B 10.56±2.70 c 1.16±0.75 c 3.36±0.90 ab 4.88±2.88 b 70.88±7.07 a 489.06±79.10 b 1 433.27±258.45 d S+B 11.47±1.39 bc 3.06±0.85 a 3.26±0.36 ab 4.45±0.83 b 58.40±2.66 ab 625.15±172.36 b 2 014.58±133.39 bc M+B 8.73±3.67 c 1.22±0.47 c 2.73±0.53 a 5.55±2.62 b 43.85±15.84 b 598.55±67.76 b 1 672.53±371.10 cd OF 3.22 8.72** 0.09 3.88* 0.80 2.25 10.90** BF 8.82* 1.24 1.88 0.79 0.09 10.37** 18.72** OF×BF 4.67* 1.78 2.48 2.24 5.79* 0.60 1.08 说明:酶活性单位. nmol·g−1·h−1。BG. β-葡萄糖苷酶;CB. 纤维素二塘水解酶;LAP. 亮氨酸氨基肽酶;NAG. β-N-乙酰基氨基葡萄糖苷酶;PHOS. 酸性磷酸酶;PHOX.多酚氧化酶;PERO. 过氧化物酶。ck. 对照;S. 秸秆处理;M. 羊粪处理; B. 添加生物质炭处理。OF. 有机物料因子;BF. 生物质炭因子;OF×BF. 有机物料与生物质炭的交互效应。表中数值为平均值±标准差。同列不同字母表示不同处理间差异显著(P<0.05)。双因素方差分析*. P<0.050;**. P<0.010。 Table 3. Effects of biochar combined with organic amendments on soil hydrolase and oxidase activities

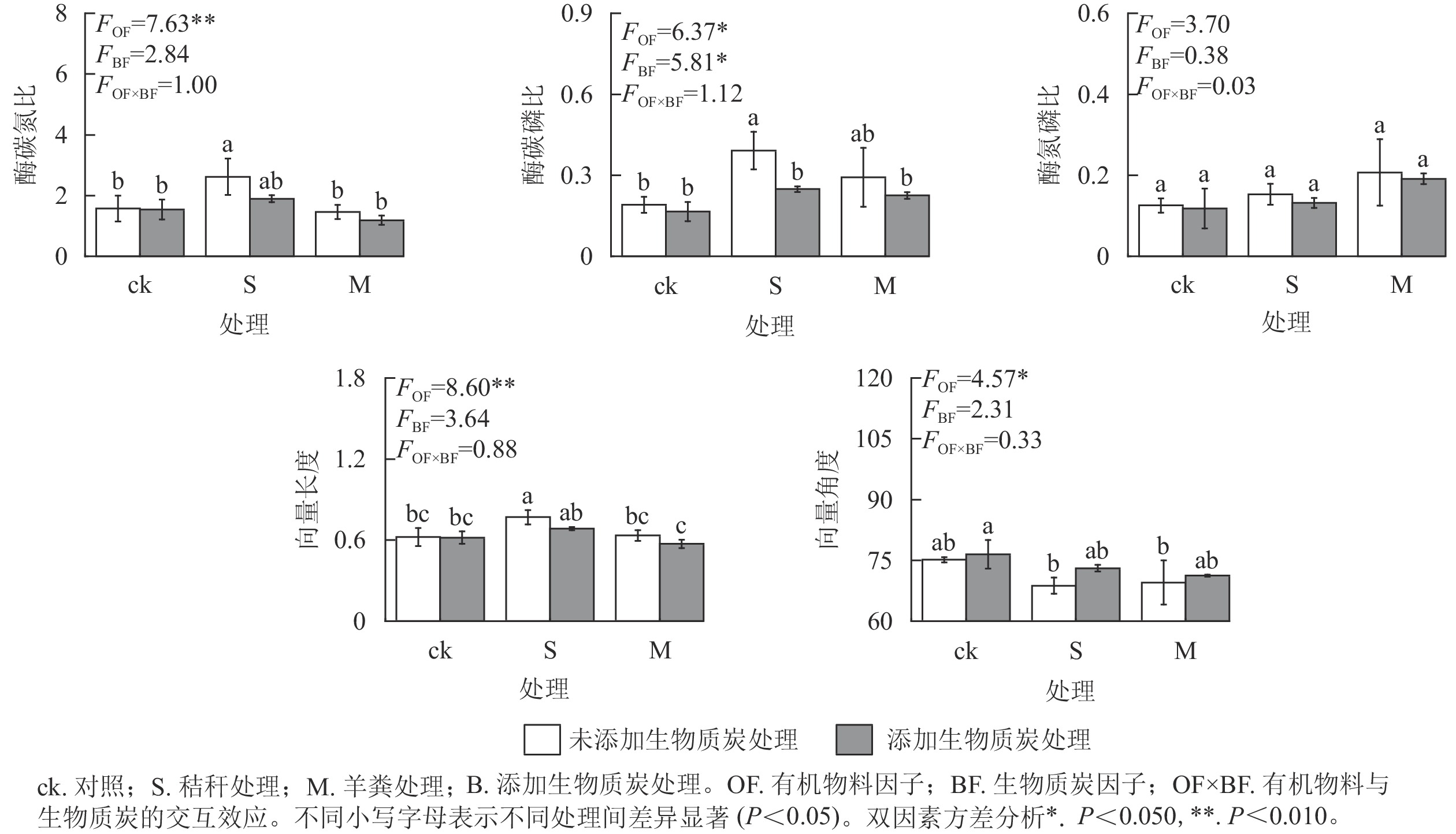

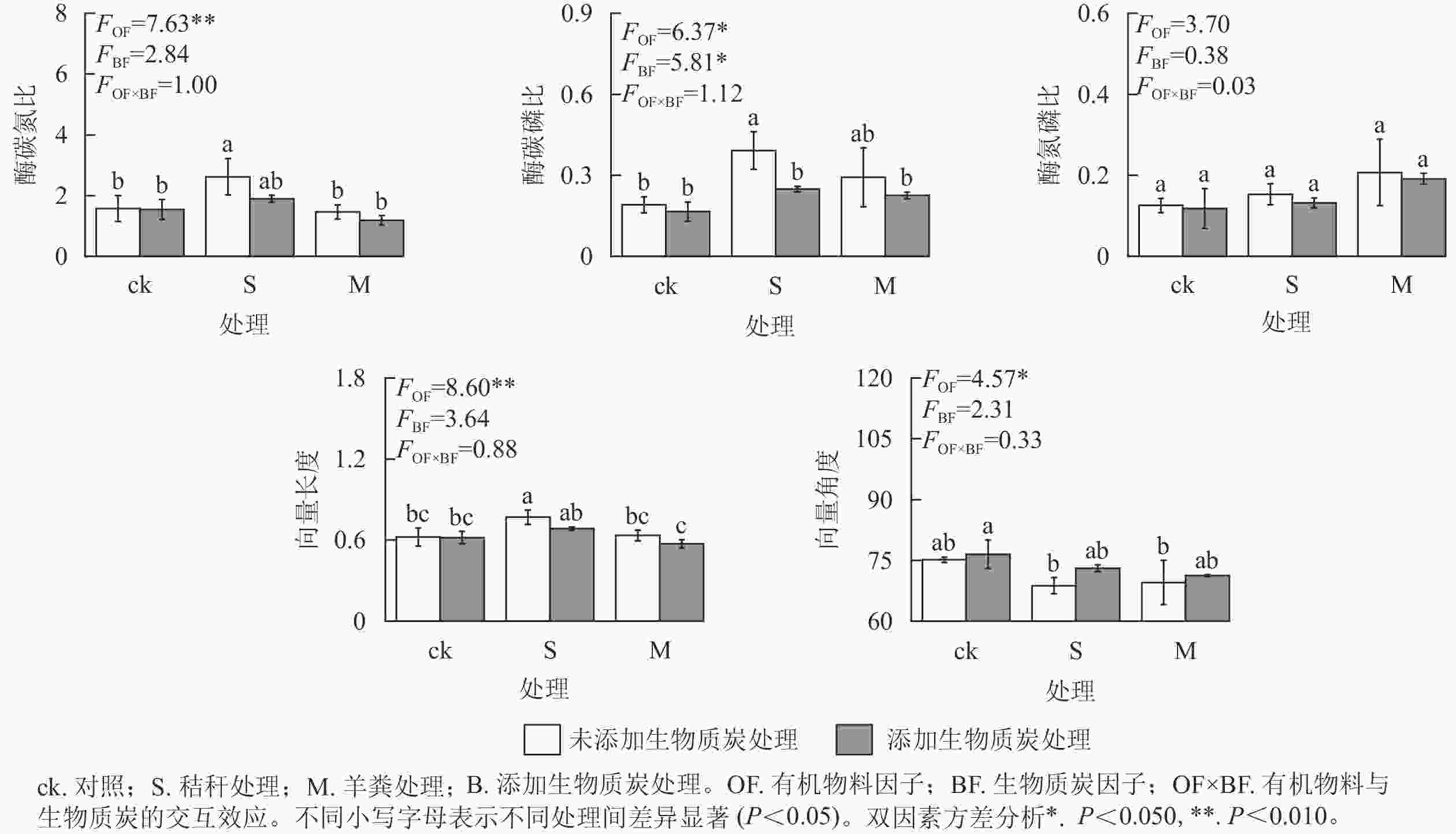

与ck相比,单施秸秆显著提高了酶碳氮比、酶碳磷比和向量长度,而单施羊粪对酶碳氮比、酶碳磷比和向量长度无显著影响(图1)。与单施秸秆相比,生物质炭配施秸秆显著降低了酶碳磷比;与单施羊粪相比,生物质炭配施对酶化学计量比、向量长度及向量角度均无显著影响。双因素方差分析表明:生物质炭施用对酶碳磷比有显著影响,有机物料施用对酶碳氮比、酶碳磷比、向量长度和角度有显著影响,但两者无显著的交互作用。

-

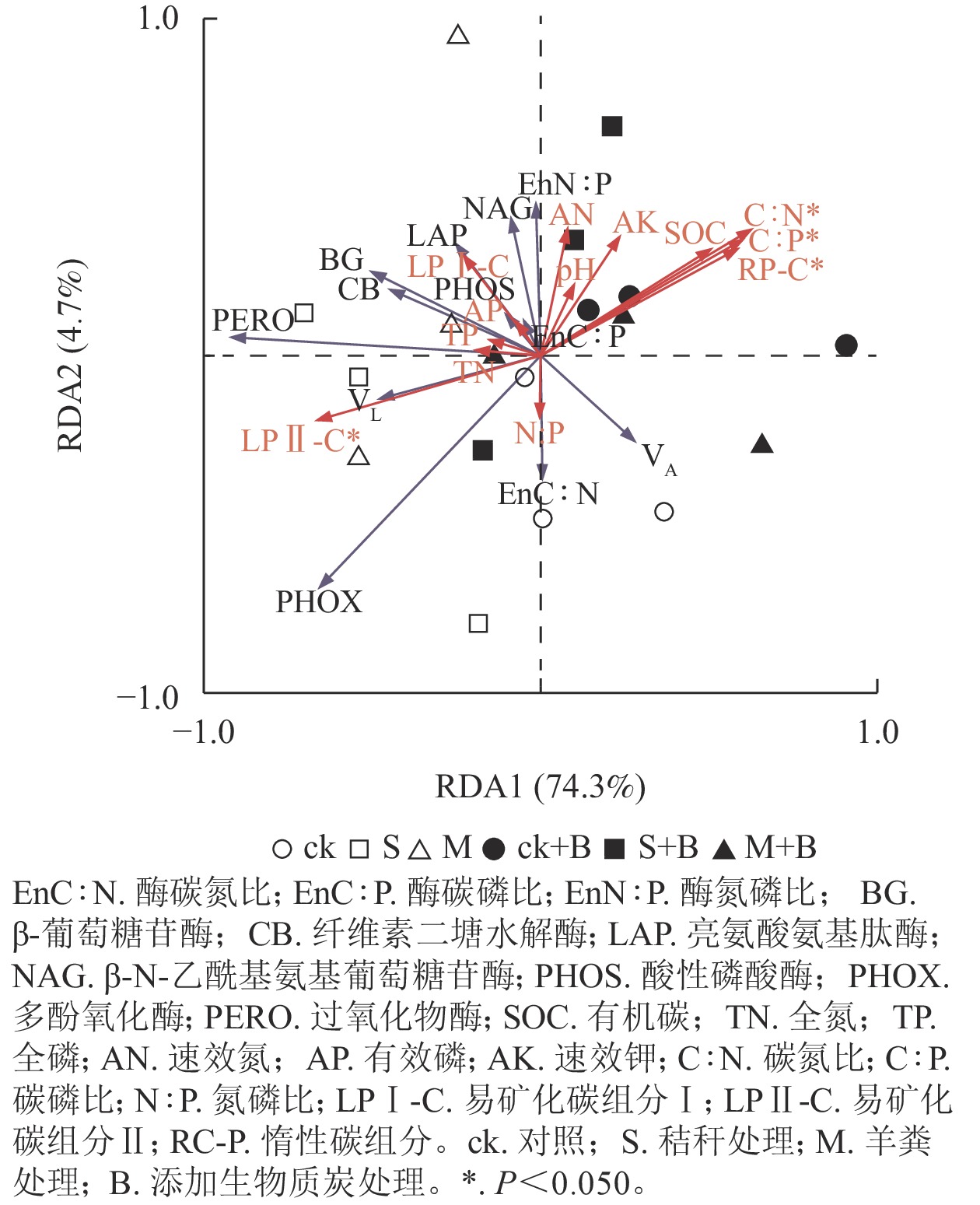

冗余分析结果显示:土壤化学性质对土壤酶活性及其化学计量比的解释度为79.1%,第1轴解释了变量的74.3%,第2轴解释了变量的4.7% (图2)。土壤易矿化碳组分Ⅱ(F=8.69, P=0.012)、土壤碳氮比(F=7.47, P=0.022)、土壤碳磷比(F=6.64, P=0.012)和土壤惰性有机碳 (F=6.15, P=0.018)是显著影响土壤酶活性及化学计量比的环境因子,其解释率分别为35.0%、32.0%、29.0%、28.0%。土壤多酚氧化酶和过氧化物酶与土壤碳氮比、土壤碳磷比、土壤有机质、土壤惰性有机碳呈负相关,但与土壤易矿化碳组分Ⅱ呈显著正相关。向量长度与土壤碳氮比、土壤碳磷比、土壤有机质、土壤惰性有机碳呈显著负相关。

-

本研究表明:玉米秸秆、羊粪以及生物质炭施用均能一定程度提高旱地红壤pH及有机碳、速效钾和有效磷质量分数,但三者之间效果差异较大。单施羊粪2 a后,土壤肥力提升效果最明显,可能是因为粪肥本身含有各种大量营养元素;而单施秸秆对土壤肥力无显著改善,可能是因为秸秆氮磷等养分少,有机质分解快,短期难以积累[29];而且还能提高土壤微生物活性,促进土壤本身养分分解[30]。与施用有机物料相比,施用生物质炭显著提升了土壤pH和有机碳质量分数。这是因为生物质炭呈碱性,灰分多[12],有机碳组分结构高度芳香化,不易分解[11],可快速提高土壤有机碳质量分数,降低土壤酸度。与单施秸秆或羊粪相比,配施生物质炭能进一步提高土壤有机碳、碱解氮、有效磷质量分数。这与生物质炭本身养分质量分数有密切关系。

单施羊粪显著增加了土壤易矿化碳组分Ⅰ和惰性有机碳质量分数,而单施玉米秸秆对土壤的碳组分无显著影响,这与WEI等[31]研究结果一致。单施玉米秸秆短期内对土壤碳组分无影响,可能因为玉米秸秆富含纤维素和半纤维素,其腐熟能释放大量活性碳,短期内刺激微生物活性,促进活性碳组分分解,造成秸秆添加前后土壤碳组分变化不大。相反,粪肥还田不仅能提高土壤养分和活性碳质量分数,也能提高土壤惰性碳质量分数,增加土壤有机质[10]。与对照相比,单施生物质炭显著提高了土壤易分解有机碳质量分数,这可能与生物质炭中具有的溶解性有机碳有关。另一方面,生物质炭的空隙结构和有机碳固持作用可能在一定程度上保护了土壤可溶性碳组分的分解,降低了土壤碳组分的可利用性[32]。LU等[13]研究表明:生物质炭的多孔结构具有较高的养分和可溶性碳吸附能力,导致土壤易分解有机碳质量分数较低。包建平等[4]研究表明:生物质炭配施秸秆对土壤碳组分有显著交互作用。与单施秸秆、羊粪相比,生物质炭与秸秆或羊粪配施显著增加了惰性有机碳质量分数和有机碳难降解指数,降低了有机碳活性指数,说明生物质炭配施增加了土壤碳的抗分解能力。LIU等[33]研究发现:生物质炭增加了土壤芳香碳质量分数,提高了土壤碳的化学惰性和抗分解能力,导致土壤异养呼吸减少。

-

土壤酶活性及其生态化学计量特征可以较好地反映微生物的代谢需求及其与环境中养分有效性之间的关系。 研究表明:不同类型和用量的有机物料及生物质炭添加对土壤酶活性产生了不同的影响[34]。生物质炭单独施用并不会显著改变与碳氮磷转化相关的水解酶和氧化酶的活性,这可能与生物质炭本身难降解、可溶性养分较低[11],难以改变微生物养分需求状况有关。β-葡萄糖苷酶活性与土壤活性碳循环相关,过氧化物酶活性与土壤有机质相关[35]。单施秸秆和羊粪这2种有机物料分别显著提高了β-葡萄糖苷酶和过氧化物酶活性,说明有机物料的添加使土壤的可利用碳基质增加,刺激微生物活动,进而分泌更多酶来降解有机物料。相反,生物质炭配施有机物料使β-葡萄糖苷酶、酸性磷酸酶和过氧化物酶活性显著降低,这可能因为生物质炭较大的比表面积和孔隙度对底物有较强的吸附能力,从而降低酶促反应[36]。BAILEY等[37]研究表明:生物质炭与有机肥配施导致酶活性降低,可能是生物质炭吸附改变酶活性位点,或阻止了底物与酶的结合。另一方面,生物质炭可能通过改变有机物料添加下土壤碳氮磷有效性,从而影响土壤酶活性和微生物养分需求[36]。单施秸秆显著提高了酶碳氮比和酶碳磷比,表明单施秸秆相对提高了碳降解酶活性。相反,与单施秸秆相比,生物质炭配施秸秆显著降低酶碳磷比,这与生物质炭配施一定程度抑制了碳降解酶活性有关。根据酶活力表征的向量图[19]和资源分配学说[16],本研究所有处理土壤酶活性的向量角度均大于45°,表明试验地红壤微生物受到较强的磷限制。酶的生态化学计量特征表明,土壤资源呈现磷相对于氮的限制,微生物会增加磷获取酶的合成代谢分配,以便满足磷代谢需求[21]。生物质炭配施秸秆一定程度提高了土壤有效磷质量分数,提高了磷的可利用性,这可能进一步降低微生物的磷素需求,从而缓解微生物的磷限制。

冗余分析表明:土壤 pH、养分及碳组分质量分数与碳、氮、磷水解酶活性及其向量特征有密切联系。酶氮磷比和土壤pH呈显著正相关,说明pH的提高可以改变微生物生活环境,进而影响酸性磷酸酶、多酚氧化酶和过氧化物酶的活性[38],改变土壤微生物养分限制状况等[39]。土壤碳、氮、磷化学计量比被认为是驱动微生物养分限制的关键因素,是衡量土壤质量的敏感指标[40−41]。本研究中除了惰性碳组分外,土壤碳氮比、土壤碳磷比是影响酶活性和微生物代谢限制的关键因素。其中土壤碳氮比反映有机碳和氮的循环,碳磷比反映土壤磷素矿化能力。较低的土壤碳氮比利于有机质矿化,较低的土壤碳磷比说明土壤有效性高[38]。有机物料的施用并不显著改变土壤碳氮比和碳磷比,不显著影响微生物代谢和酶活性;生物质炭的施用显著改变了这两者比值,不利于有机质矿化,可能造成磷限制,减缓微生物代谢,抑制酶活性。土壤碳氮比、碳磷比与多酚氧化酶和过氧化物酶呈正相关,而易矿化碳组分Ⅱ则与其呈负相关,表明有机碳组分和氮磷养分变化均会影响酶活性。一方面,施入土壤的有机物料富含有机质,为土壤微生物提供碳源,改善土壤碳氮比、碳磷比,促进生化过程[42];另一方面配施的生物质炭有大量不易分解的芳香性碳源,减小活性碳库,增大难分解碳库,同时降低微生物活性,使土壤酶活性降低,利于土壤固碳培肥[2]。土壤中多酚氧化酶和过氧化物酶活性的变化和惰性碳组分紧密关联,说明此类酶活性可以较好地指示有机碳组分的变化,可能是这2种酶的功能与控制土壤有机质储存的3个催化过程(木质素解聚、腐殖化和苯酚降解)息息相关[43]。生物质炭配施有机物料改变了土壤的理化性质,促进团聚体的形成,即改变微生物的生存条件,影响了多酚氧化酶和过氧化物酶的活性,形成一种反馈机制,进而影响有机碳的组分。CUI等[44]研究发现:在磷有效性较低的土壤中,微生物磷限制可能抑制土壤有机碳的分解,提高微生物碳源利用效率。本研究中,有机物料施用提高了β-葡萄糖苷酶、过氧化物酶和多酚氧化酶活性,可能促进微生物对土壤有机碳的分解。相反,有机物料与生物质炭配施尽管提高了有效磷质量分数,却显著抑制了β-葡萄糖苷酶、过氧化物酶和多酚氧化酶活性,表明生物质炭配施更有利于土壤有机碳稳定,提高抗微生物分解能力。

-

生物质炭与秸秆、羊粪配施显著增加了土壤有机碳和碱解氮质量分数,提高了惰性碳组分质量分数,降低了有机碳活性指数。与单施秸秆和羊粪相比,生物质炭配施显著抑制了β-葡萄糖苷酶、多酚氧化酶和过氧化物酶活性,减弱了微生物磷素限制。因此,相比有机物料单施,生物质炭与其配施可更好地提高土壤惰性碳组分质量分数,降低碳降解酶活性,缓解微生物碳磷限制,可作为改善红壤养分限制和提高储碳能力的有效措施。

Effects of biochar combined with organic amendments on carbon composition and eco-enzymatic stoichiometry of red soil

doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.20230468

- Received Date: 2023-09-13

- Accepted Date: 2024-01-23

- Rev Recd Date: 2024-01-09

- Available Online: 2024-05-22

- Publish Date: 2024-05-22

-

Key words:

- red soil /

- organic amendments /

- biochar /

- carbon components /

- enzyme activity

Abstract:

| Citation: | ZHANG Lei, XU Yimeng, BAI Meixia, et al. Effects of biochar combined with organic amendments on carbon composition and eco-enzymatic stoichiometry of red soil[J]. Journal of Zhejiang A&F University, 2024, 41(3): 506-516. DOI: 10.11833/j.issn.2095-0756.20230468 |

DownLoad:

DownLoad: