-

水是陆生昆虫赖以生存和繁衍的重要资源,昆虫体内营养物质、代谢物质的传输及合成,以及各种生化反应的正常进行都需要水环境[1-2]。然而,在炎热干燥的环境中,一些陆生昆虫因其相对较大的体表面积面临着大量失水的威胁[3-5]。昆虫往往通过选择湿润阴凉的环境躲避以减少水分损失[4],或寻找水源通过吸食行为来补充水分[6-7]。观察发现:炎热环境中大量蝶、蛾类鳞翅目Lepidoptera昆虫常聚集于湿泥沙、浅水、动物粪便或腐烂尸体上吸食,如沙加缅都格纹蛱蝶Euphydryas editha bayensis,蓝蛱蝶Phaedusa bensoni及黑脉金斑蝶Danaus plexippus等蝶类均有群集吸水的习性[8-9]。学者将此现象称为“趋泥”(mud-puddling)行为,并推论补充水分可能是激发昆虫趋泥行为的重要原因[10-11]。黄脊竹蝗Ceracris kiangsu属于直翅目Orthoptera网翅蝗科Arcypteridae竹蝗亚科Ceracrinae竹蝗属Ceracris,是中国南方最为重要的森林害虫之一[12]。观察发现黄脊竹蝗成虫在夏天嗜食人尿,具有明显的趋尿行为[13-14],黄脊竹蝗成虫对氯化钠、碳酸氢铵等物质有明显的趋性[15-16],利用毒尿或毒饵诱杀黄脊竹蝗已成为控制竹蝗重要的技术手段[14, 17]。研究发现,高温条件下黄脊竹蝗对水分有明显的偏好,在干滤纸和湿滤纸间明显偏好湿滤纸[5],水在黄脊竹蝗趋泥行为中发挥着重要作用[14, 16]。但黄脊竹蝗趋泥行为的发生与环境温度、湿度、体内含水率关系如何,一天中人尿对黄脊竹蝗的引诱作用何时最强等一系列问题均未有过研究。本研究利用自制的录像系统研究了黄脊竹蝗趋尿行为与环境温度、湿度、体内含水率的关系,同时测定了不同时段发酵人尿对黄脊竹蝗的诱杀作用,旨在明确环境温湿度对黄脊竹蝗“趋尿行为”的影响,为揭示水在昆虫趋泥行为中的作用提供依据,也为黄脊竹蝗人尿诱杀技术的林间应用提供支撑。

HTML

-

本研究试验地选择在湖南省益阳市桃江县马迹塘镇境内(28°42′89″N,111°85′32″E),海拔232 m。试验地为毛竹纯林,竹龄2~6年生,林内分布有少量小型乔木及灌木,土壤为砂质红壤。试验时林间白天平均气温29.5 ℃,上午10:00利用扫网法测定林内黄脊竹蝗成虫虫口密度为10~19头·m-2。

-

人尿液样品收集及处理方法参考舒金平等[14],尿液来自于年龄为23~27岁的10名青年研究生。收集新鲜尿液5.0 L,置于圆筒形玻璃缸中(开口直径20 cm),将其放入玻璃温室内进行发酵,同时在缸口盖上纱布以防止昆虫等外物进入,自然日照发酵,发酵平均气温为27.5 ℃,温室内相对湿度为60%~70%,待尿液发酵30 d后置于-20 ℃冰箱冷冻保存,备用。

-

选择在晴朗的天气进行试验。试验自8:00开始,直至17:00,隔90 min为1个时间段,共分6个时间段。各个时段内在竹林内利用捕虫网捕获雌成虫和雄成虫各30头,用毒瓶进行快速毒杀,立即将其带回室内,将每头成虫进行编号,并利用吸水纸吸干成虫体表水分,利用电子天平测定每只成虫的质量,随后用烘箱烘干至恒量,并使用电子天平(瑞士梅特勒NewClassic ML精密天平,精度为0.000 1 g,上海保衡电子科技有限公司)称其质量。计算每头成虫的含水率,统计一天中不同时段内黄脊竹蝗雌雄成虫的平均含水率。

同时,在每一时间段内使用温湿度记录仪记录林间温湿度(型号:ZDR-20,浙江大学电器设备厂生产,可对试验环境的温度、湿度进行自动记录,温度精度±1 ℃,湿度精度±5%)。统计每一时间段内平均温度和湿度变化情况。

-

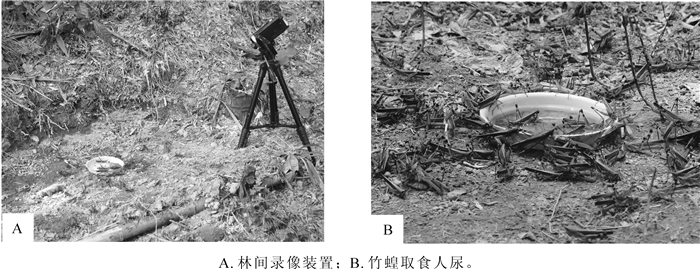

用于观察和记录黄脊竹蝗趋尿行为反应的林间录像系统主要由托盘式诱捕器及摄像机2个部分构成,诱捕器由塑料托盘(直径为9.0 cm)和定性滤纸(直径为12.5 cm)组成(图 1A),试验时加入20 mL发酵人尿。在试验林内,使用工具整理出2 m2左右的平地,在平地中央摆放1个诱捕器供黄脊竹蝗取食。将摄像机(索尼,HDR-XR160E)架设在诱捕器的正面,调整摄像机位置以保证所有诱捕器全部进入录像范围,调焦后固定。

-

黄脊竹蝗趋尿行为记录的时间为8:00-17:00,隔90 min为1个时间段,共分6个时间段。每个时段开始时,快速更换新的诱捕器,重复6次。拍摄结束后,在室内回放录像,依据高清录像统计黄脊竹蝗雌成虫和雄成虫在一天之中不同时间段内的访问次数、各个时段内前10头黄脊竹蝗成虫访问所需时间等行为参数。同时,在每个时间段内使用温湿度记录仪记录林间温湿度,统计每个时间段内平均温度和湿度变化情况。

-

使用2张定性滤纸(直径为12.5 cm)以半重叠的方式置于塑料托盘(直径为9.0 cm)内制作成诱捕器。8:00前将诱捕器每隔10 m布置于山体同一海拔线上,在各诱捕器内分别加入20 mL发酵30 d的人尿,同时加入2 mL质量分数为18%杀虫双(湖南省益阳市润慷宝化工有限公司)混配制作成毒饵。自8:00开始,至17:00结束,以90 min为1个时段,在每时段内以诱捕器为中心,统计直径2 m的圆周范围内死亡的黄脊竹蝗数量,并统计雌成虫和雄成虫比例。每个时段内均重新更换新的诱捕器和毒尿。6个重复·处理-1。

同时,在每个时间段内使用温湿度记录仪记录林间温湿度,统计每个时间段内平均温度和湿度变化情况。利用捕虫网在林间随机捕捉黄脊竹蝗成虫,捕捉成虫的数量不少于300头,以此统计自然界中竹蝗成虫的性比。

-

试验数据用SPSS 19.0进行统计分析,用Excel进行绘图。采用单因素方差分析(one-way ANOVA)对不同时段内黄脊竹蝗访问次数、首次聚集时间及毒饵诱杀量进行差异性分析。利用Pearson相关系数进行体内含水率与环境温、湿度相关性分析。

1.1. 研究区概况

1.2. 人尿的收集及处理

1.3. 黄脊竹蝗含水率测定

1.4. 黄脊竹蝗不同时段内对人尿的行为反应

1.4.1. 林间录像系统的设计及组装

1.4.2. 黄脊竹蝗趋尿行为记录及统计

1.5. 不同时段内人尿毒饵对黄脊竹蝗的诱杀作用

1.6. 数据处理

-

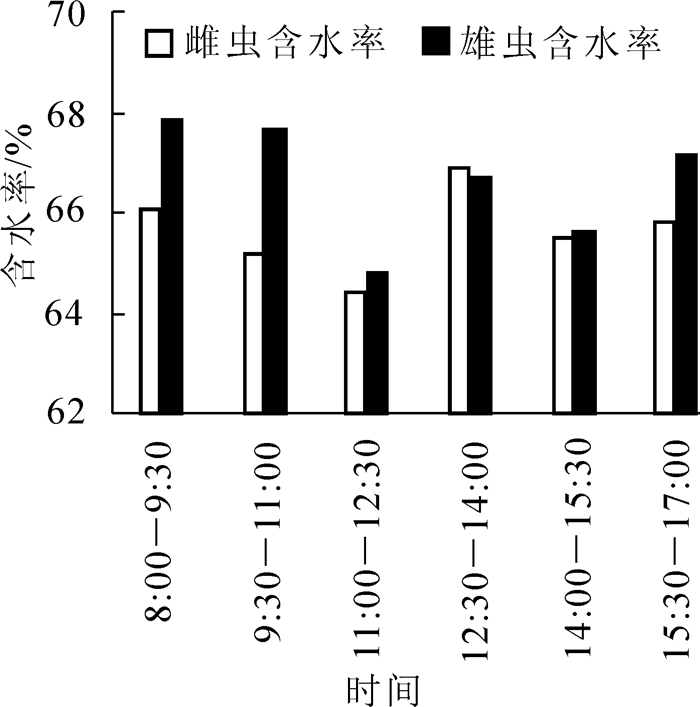

结果(图 2)表明:黄脊竹蝗雌、雄虫在一天中的含水率变化规律是一致的,随着时间的变化呈现“W”型的变化趋势。其中在8:00-12:30时间段内,含水率持续下降到最低,雌虫下降到64.44%,雄虫至64.81%。在12:30-14:00间含水率急剧上升,随后即下降。除12:30-14:00阶段外,同时段内雄虫体内含水率均高于雌虫,但差异不显著(P>0.05)。

-

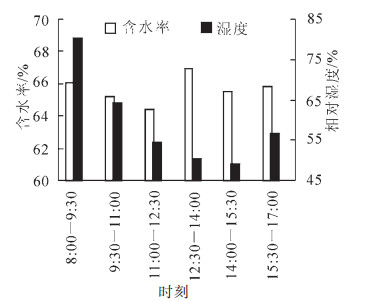

研究表明:环境温度、湿度对黄脊竹蝗成虫体内含水率有显著影响。在8:00-12:30期间,成虫含水率随着温度的不断上升,含水率持续下降。在12:30-14:00时段内开始,含水率明显上升。随后,又开始下降,但温度降低时,体内含水率又开始升高(图 3),与环境温度呈负相关关系,但不显著(相关系数为-0.85,P=0.079)。黄脊竹蝗成虫身体含水率与环境湿度无相关关系(r=0.43,P=0.779),随着环境湿度的降低而不断下降。但因午后高温低湿阶段,竹蝗大量取食导致含水率显著上升,随后随着环境湿度的提升,含水率也随之提升(图 4)。

-

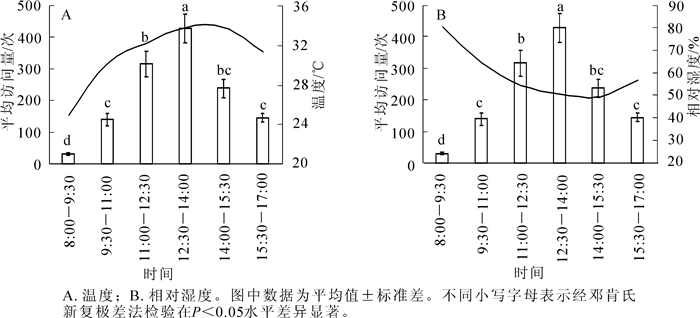

结果表明:环境温度与黄脊竹蝗的访问数量成明显正相关(相关系数为0.795,P=0.059),而湿度与黄脊竹蝗的访问数量成负相关(相关系数为-0.809,P=0.051,图 5)。温度最低、湿度最大的早上(8:00-9:30),黄脊竹蝗对人尿的访问次数最少,仅为(31.00 ± 4.16) 次,随着温度的升高,湿度的降低,黄脊竹蝗成虫的访问次数逐渐增加,在12:30-14:00段达到最大,最高访问次数达到(428.00 ± 44.24) 次,显著高于其他时段。随后访问次数回落。

-

研究结果显示:环境温度、湿度对黄脊竹蝗的趋泥行为影响显著(图 6)。在6个时间段中,低温高湿阶段(8:00-9:30),黄脊竹蝗首次向人尿聚集的时间达到了(2 114.0 ± 68.1) s,显著长于其他时段。随着温度的升高、湿度的降低,黄脊竹蝗向人尿聚集的迫切程度加剧,首次访问的时间显著缩短,最快时间仅为(410.8 ± 52.6) s,最后环境温度减低、湿度升高,访问时间又延长(图 6)。

-

不同时段内人尿毒饵对黄脊竹蝗成虫诱杀作用存在显著性差异(P<0.05,图 7),上午8:00-9:30期间,诱杀量最少,仅为(15.00 ± 2.36) 头。随着温度的升高,诱杀量逐渐增加,12:30-14:00期间诱杀量最大,达到(140.00 ± 20.64) 头(图 7),随后开始回落。回归分析结果表明(图 8),人尿毒饵对黄脊竹蝗成虫诱杀的效果与环境温度呈显著的正相关(r=0.59,P<0.05),与环境湿度呈显著的负相关(r=-0.61,P<0.05)。环境温湿度对人尿毒饵诱杀量有显著影响。

-

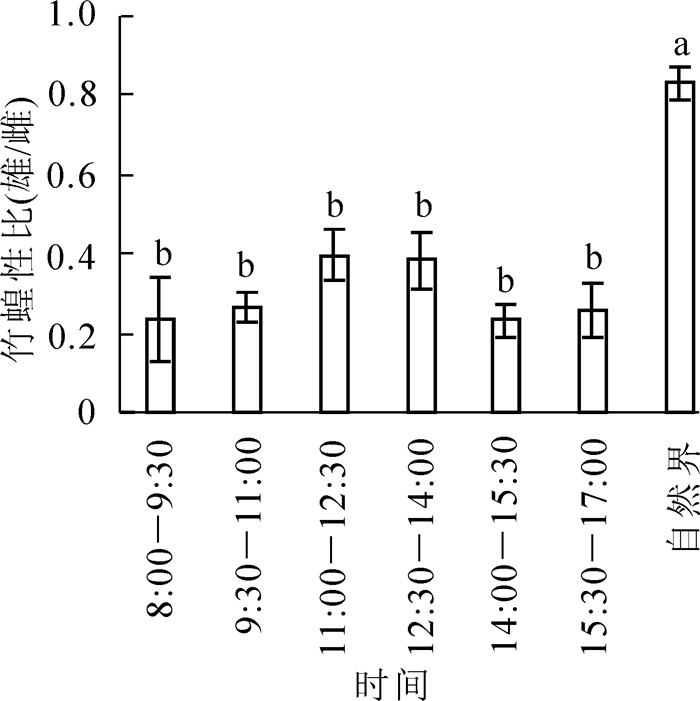

在林间对不同时段内毒饵所诱杀的黄脊竹蝗成虫的性别比进行了统计(图 9),共统计竹蝗2 780头,其中雌蝗有2 087头,占75.07%,雌雄比为3.01:1,所诱杀雌蝗数量显著多于雄蝗(P<0.05)。利用捕虫网在林间随机网捕黄脊竹蝗成虫312头,其中雌虫171头,占54.81%,雌雄比为0.83。不同时段诱杀的性比结果显示:在所统计的6个时间段内诱杀的雌虫比例都显著大于自然界雌虫比例(P<0.05),而不同时间段内的雌虫比例变化不大,无显著性差异(P>0.05)。

2.1. 不同时段内黄脊竹蝗的体内含水率

2.2. 环境温度、湿度对黄脊竹蝗体内含水率的影响

2.3. 环境温度、湿度对黄脊竹蝗趋尿行为的影响

2.3.1. 环境温度、湿度与访问量的关系

2.3.2. 环境温度、湿度与首次访问时间的关系

2.4. 环境温度、湿度与成虫诱杀量的关系

2.5. 所诱杀的黄脊竹蝗成虫在不同时段的雌雄比

-

昆虫是变温动物,体内环境(体温、体含水量)受外界环境条件影响极大。昆虫多通过改变栖息环境或补充水分来维持体内水分平衡以应对水分的损失[18-20]。昆虫水分的丧失与体表面积、体质量等参数密切相关[21]。黄脊竹蝗雄成虫个体显著小于雌成虫,但表面积与体积的比值大于雌虫,因而雄虫失水的风险较雌虫高[5]。本研究结果也证实了这一观点。在林间,雌成虫和雄成虫体内含水率变化规律基本一致,随着温度的升高,温度相对较低的时段内雄虫体内含水率均高于雌虫,而中午高温时段则低于雌虫,水分损失明显高于雌虫。一般情况下,个体较大的昆虫忍耐水分损失的能力较个体小的强,如个体较大的雌性拟步甲Alphitobius diaperinus比雄性能多忍耐4%的水分损失[3]。黄脊竹蝗雌虫比雄虫个体大,而体表面积与体积比相对小,在炎热干燥的环境中水分丧失的风险小于雄虫,但趋尿行为的数据表明,雌虫对尿液的偏好显著高于雄虫,各时段内发生趋尿行为的雌虫比例均显著高于雄虫,可见黄脊竹蝗发生趋尿行为虽与补充水分有关,但主要是摄取尿液中的其他物质。

植食性昆虫的趋泥行为是一系列复杂的生理和行为过程。对于昆虫趋泥行为,学者提出补充水分[8, 10]、降低身体温度[22-23]及摄取溶液中等钠盐、氮素的特殊物质[22, 24]等3种假说。研究表明:水分在黄脊竹蝗的趋尿行为中发挥着重要作用,成虫在高温条件下对水有明显的偏好[5, 14]。本研究通过一天内不同时段黄脊竹蝗趋泥行为记录,及人尿毒饵对黄脊竹蝗的诱杀试验进一步证实了黄脊竹蝗的趋尿行为与补充水分密切相关相。上午第1时段(8:00-9:30),竹蝗体内含水率较高,趋尿行为较弱,诱杀量少,黄脊竹蝗首次聚集的时间长。随着体内水分的损失,成虫对水分的需求加大,对人尿趋性明显加强,诱杀量显著增加,首次聚集时间显著缩短。

大量研究表明:昆虫的趋泥行为多发生在干旱炎热的地区[11]。本研究表明:环境温湿度对黄脊竹蝗的趋尿行为影响显著。林间诱杀试验证实了人尿毒饵对黄脊竹蝗成虫诱杀的效果与环境温度呈显著的正相关,与环境湿度呈显著的负相关,利用毒饵诱杀技术进行黄脊竹蝗防控时,选择在炎热干燥的气候条件及环境条件下实施更为有效。

DownLoad:

DownLoad: