-

植物空间格局分析是研究植物群落特征、种内与种间关系及与环境关系的一种重要方法[1],被广泛用于群落动态变化研究,有利于揭示群落形成、演替和发展的内在机制[2]。空间分布格局类型主要有随机分布、均匀分布和聚集分布[1]。种群空间格局依赖于一定的空间尺度,可能在小尺度上表现为聚集分布,在大尺度上为随机分布或均匀分布[3-4]。空间关联性是植物群落特征的重要体现,有助于理解群落构建和演替动态过程[4]。空间关联性通常可分为空间正相关、负相关和无空间相关关系,可以反映群落内种间及种内相互作用关系[5]。植物空间格局的分析方法较多,传统的空间格局分析方法是基于单一尺度的若干个植物样方来研究植物种群的空间分布格局,只能认识到特定尺度上的空间分布格局[3-7]。RIPLEY[8]在1977年提出了使用K(t)函数分析种群的空间分布格局方法。随后,在K(t)函数的基础上又相继发展了O-ring函数、G(t)函数和Lest(t)函数[9-10],克服了单一尺度下空间分布格局方法的不足,现已被广泛用于研究不同空间尺度下群落空间分布格局以及种内与种间关系[11]。

川西云杉Picea likiangensis var. rubescens林主要分布在青藏高原东缘海拔3 000~4 100 m的区域,是中国西南地区亚高山针叶林的重要组成部分,在固碳、涵养水源和保护生物多样性等方面发挥着多种生态功能,是青藏高原生态安全屏障区[12-13]。20世纪40年代以来,川西云杉林遭受大面积砍伐和破坏,区域森林生态系统严重退化[14]。由于区域环境条件较为恶劣、自然恢复效果缓慢,森林生态恢复方式主要采用人工造林。从20世纪60年代开始,在青藏高原东缘亚高山区域陆续开展了人工造林工程,造林树种以川西云杉为主,形成了大面积的川西云杉人工林[15]。目前,关于川西云杉人工林的研究多集中在群落物种多样性、水源涵养和土壤质量等方面[16-18],对川西云杉人工林群落空间分布格局及种间关联性的研究鲜有报道。因此,本研究以川西云杉人工林为研究对象,比较分析不同林龄的人工林与天然林群落空间格局及种间关联性的差异,有助于认识人工林群落动态变化和演替规律,为青藏高原东缘亚高山采伐迹地的生态恢复及人工林结构的优化与改造提供科学依据。

-

研究区位于四川省甘孜藏族自治州道孚县木茹乡林场,30°32′~32°21′N,100°32′~101°44′E,海拔3 600~3 900 m,地处青藏高原东缘。该区域属于典型的寒温带大陆性高原季风气候,冬季寒冷干燥,夏季温暖湿润,昼夜温差较大。依据国家气象台站(道孚县)数据(1957—2019年),年平均气温为8.1 ℃,最冷月和最暖月分别为1月和7月,平均气温分别为−1.9和16.0 ℃;年降水量为614.0 mm,85%的降水量集中在5—9月。土壤类型以山地棕壤和山地褐土为主。区域亚高山针叶林以川西云杉林、鳞皮冷杉Abies squamata林和红杉Larix potaninii林为主,分布海拔为3 200~4 200 m。人工造林以川西云杉为主要树种,栽种时采用5~7年生实生苗,初始密度为3 750株·hm−2。

-

在川西云杉人工林和天然林集中分布区,分别选择林龄30、40和50 a的人工林以及天然林,各设置3个20 m×20 m的样地,共12个样地(表1)。采用全球定位系统(GPS)记录每个样地的经纬度和海拔,使用地质罗盘记录样地的坡向和坡度。对每个样地内所有胸径≥1 cm的乔木树种个体进行逐木调查,记录每个个体的空间位置坐标,以西南角为坐标原点,并测量其胸径、高度、枝下高和冠幅等。依据野外调查数据,林龄30、40和50 a的人工林样地中保留的川西云杉平均株数分别为(66±1)、(60±5)和(44±7) 株;天然林样地内乔木平均株数为(42±18)株。

样地号 类型 林龄/a 林分密度/

(株·hm−2)云杉种群密度/

(株·hm−2)海拔/m 坡向 坡度/(°) 郁闭度 树种 AR30-1 人工林 30 1 650 1 625 3 688 东北 23 0.70 PL、BA、BP AR30-2 人工林 30 2 125 2 100 3 702 东北 26 0.70 AR30-3 人工林 30 1 825 1 825 3 692 东北 25 0.60 AR40-1 人工林 40 2 500 1 800 3 760 东北 38 0.80 PL、BU、SV、PD、CC、BA、SW、AS AR40-2 人工林 40 2 625 1 625 3 756 东北 37 0.85 AR40-3 人工林 40 2 600 1 925 3 728 东北 37 0.85 AR50-1 人工林 50 1 025 825 3 810 东北 30 0.65 PL、BP、BU、SV、SW、RV AR50-2 人工林 50 1 425 1 175 3 790 东北 36 0.80 AR50-3 人工林 50 2 025 1 325 3 770 东北 38 0.80 NF-1 天然林 >150 475 50 3 840 东北 6 0.45 PL、BU、RV、AS NF-2 天然林 >150 1 100 25 3 842 东北 8 0.50 NF-3 天然林 >150 1 600 25 3 845 东北 10 0.40 说明:PL为川西云杉,BA为红桦Betula albosinensis,BP为白桦B. platyphylla,BU为糙皮桦B. utilis,SV为川滇花楸Sorbus vilmorinii,PD为山杨Populus davidiana,CC为微毛樱桃Cerasus clarofolia,SW为皂柳Salix wallichiana,RV为亮叶杜鹃 Rhododendron vernicosum,AS为鳞皮冷杉Abies squamata Table 1. General information of each plot for plantation and natural forests of P. likiangensis var. rubescens

-

空间点格局分析最初由RIPLEY[18]提出,后经DIGGLE等[19]发展,现已广泛应用于植物群落空间分布以及种内与种间空间关联性的研究中。Ripley’s K(t)函数公式如下:

其中:A是样地面积,n为样地所有个体总数,t为空间尺度,可以是>0 的任何值,

$ {u}_{ij} $ 是第i株与j株树木之间的距离,$ {I}_{t}\left({u}_{ij}\right) $ 是指示函数。当$ {u}_{ij} $ ≤t时,$ {I}_{t}\left({u}_{ij}\right) $ =1,当$ {u}_{ij} $ >t时,$ {I}_{t}\left({u}_{ij}\right) $ =0;$ {w}_{ij} $ 为权重值,用于边缘校正。Ripley’s K(t)函数是一个累积分布函数,在应用过程中常因为累积效应的存在影响结果的准确性[11],后在Ripley’s K(t)函数的基础上发展形成了L(t)函数。空间分布格局分析采用单变量L(t)函数,其公式为:

本研究空间尺度为0~5 m,利用R语言“spatial”程序包中Monte Carlo拟合检验,假设个体分布符合泊松分布,样方检验的零假设是完全空间随机零假设(complete spatial randomness, CSR),通过模拟泊松分布和99次独立模拟得到的点过程,计算估计L函数,获得模拟曲线的逐点上下包络。L(t)值位于上包迹线以上为聚集分布,在上下包迹线之间为随机分布,在下包迹线以下为均匀分布。

-

空间关联性运用双变量点格局分析方法,即L12(t)函数,其公式如下:

其中:n1、n2分别为样地内川西云杉和其他乔木植株的总数。 对于双变量点格局分析来说,

$ {L}_{12}{\left(t\right)} $ 值若位于上下包迹线内,则种间关系为不相关;位于上包迹线之上,为正相关,位于下包迹线以下,为负相关。 -

空间格局分析较为复杂,往往需要针对不同的问题假设选择不同的零模型[20]。为了认识人工林与天然林群落中活立木的空间分布状况以及样地内种间关联性,本研究选择最常用的零模型——完全空间随机模型(CSR),该模型主要是假设研究样地中各个体间不受其他生物或非生物的影响,相互独立,即研究个体在研究区域内的密度是恒定的,且个体分布符合泊松分布[21-24]。

-

所有数据处理分析、图形制作等均通过R语言实现,点格局分析采用“Spatstat”程序包完成。

-

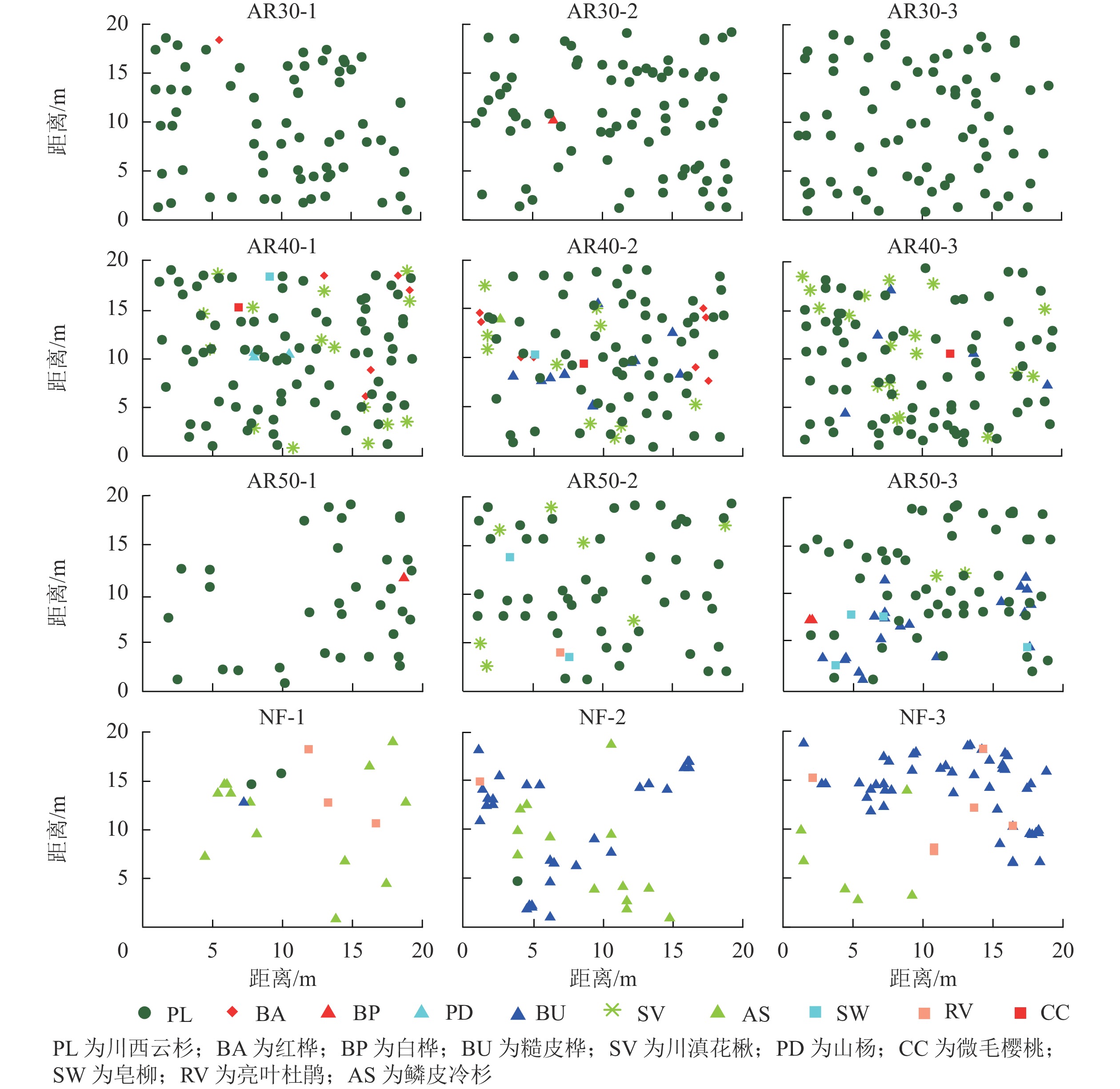

由表1可见:人工林群落主要有川西云杉、红桦、白桦、糙皮桦、川滇花楸、山杨、微毛樱桃和皂柳等树种组成,天然林群落主要有鳞皮冷杉、川西云杉、糙皮桦和亮叶杜鹃等树种组成,可见人工林与天然林群落树种组成存在差异。在人工林中林龄为30 a样地内所含树种最少,仅有3种,而林龄为40 a样地内所含树种最多,达8种。总体上,随着林龄的增加,人工林样地内树种数量呈先增加后减少的趋势,物种组成整体上逐渐丰富,川西云杉种群密度呈下降趋势。

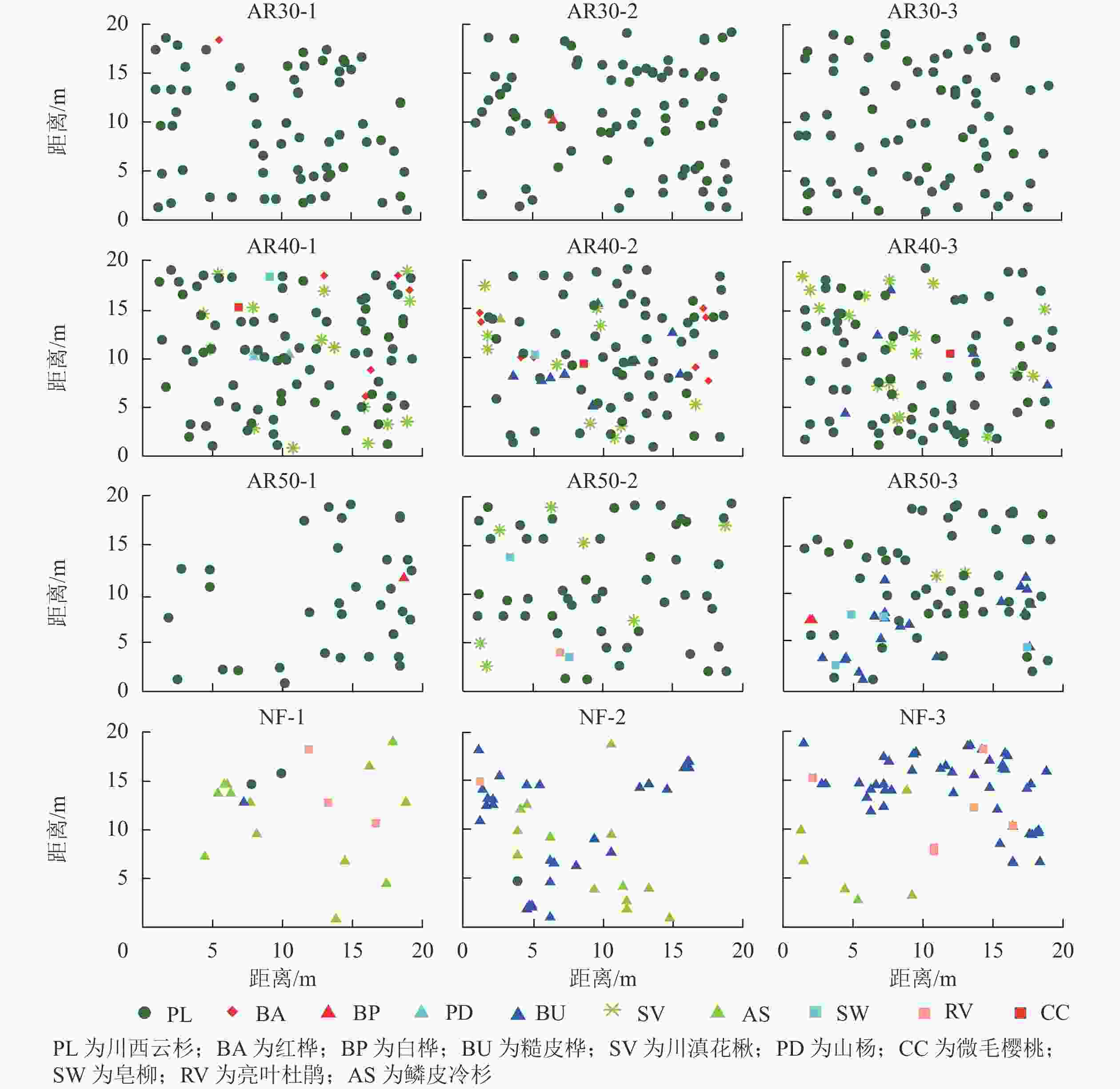

分析人工林和天然林群落内优势树种的空间分布发现(图1):人工林与天然林群落树种组成和结构存在明显差异,天然林除了鳞皮冷杉和川西云杉外,其他阔叶树种的个体数量较多,人工林川西云杉种群密度明显高于天然林;在人工林样地中,川西云杉林分密度差异较大,林龄为30 a的人工林样地内川西云杉植株密度最大,林龄为50 a的人工林样地内川西云杉植株密度最小,表明随着林龄增加,开始出现林木自疏现象;同时,在人工林样地中,林龄为30 a的人工林群落内几乎没有其他树种分布,而林龄为40和50 a人工林群落内有大量其他阔叶树种分布,表明随着林龄增加,人工林内的树种多样性呈现增加趋势。

-

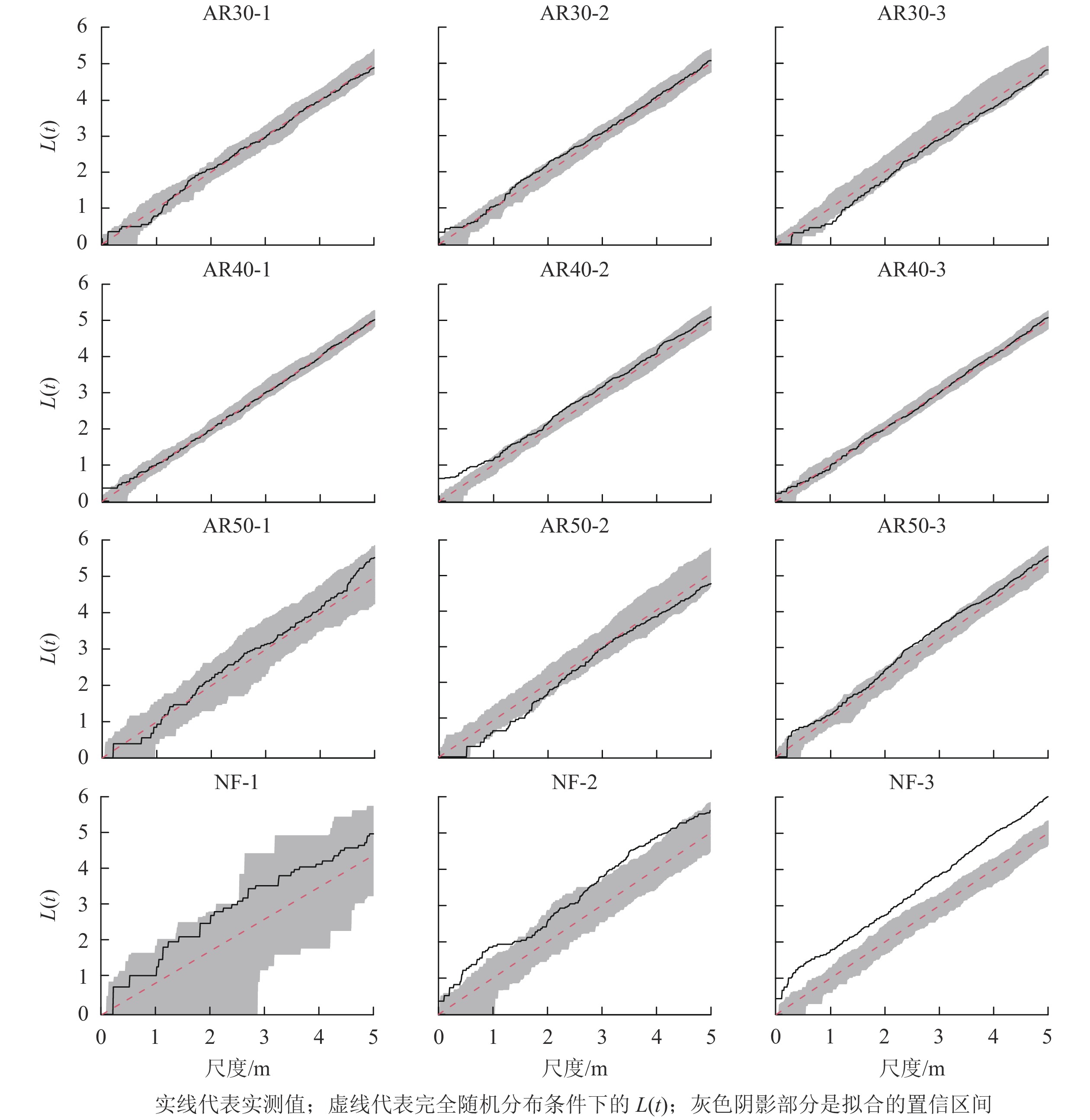

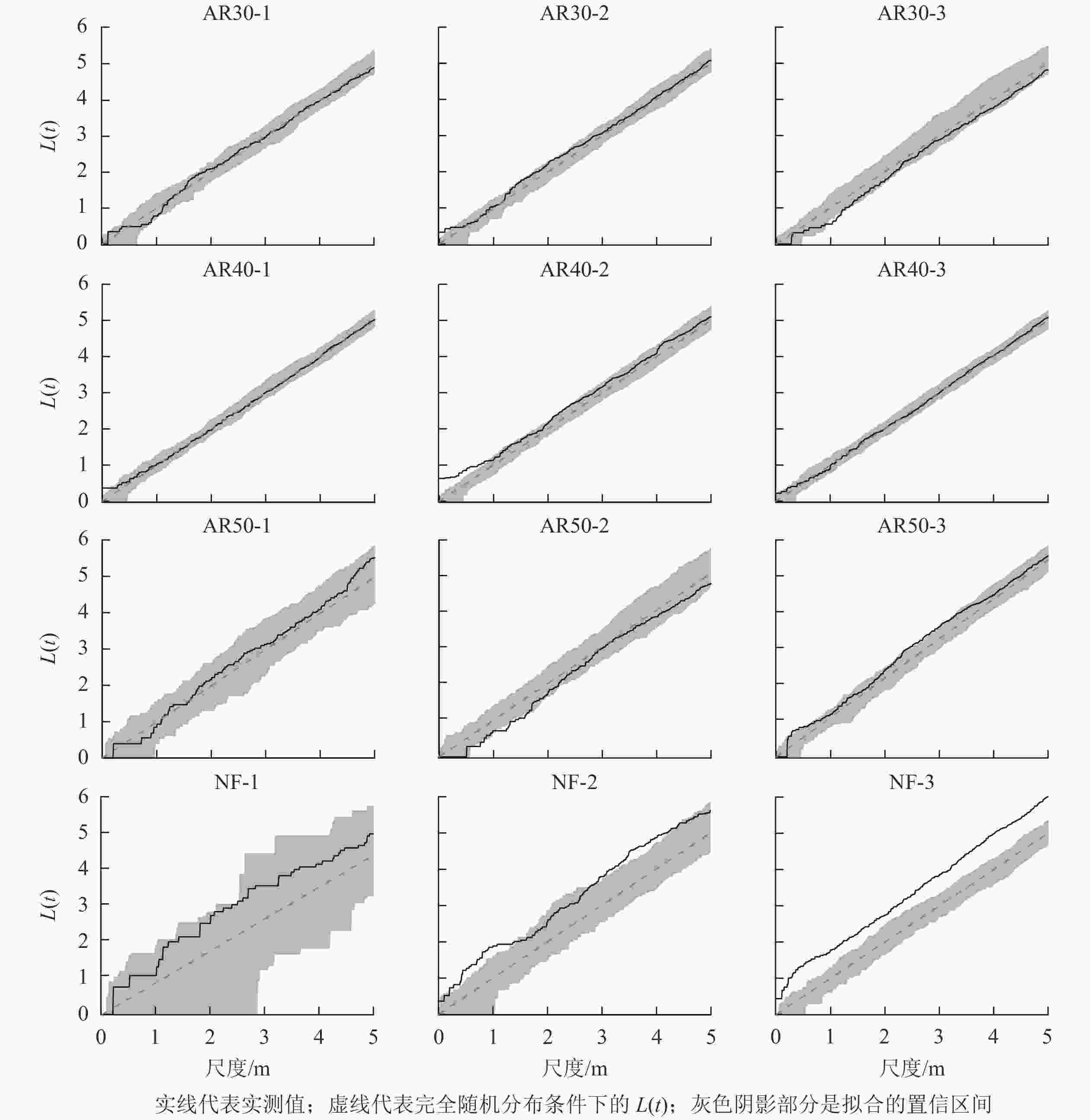

如图2所示:不同空间尺度下,川西云杉人工林各样地之间个体分布格局差异相对较小,林龄为30 a的人工林中活立木在所有空间尺度上均表现为随机分布格局,随机分布程度随着空间尺度增大而增强;林龄40 a的人工林中,AR40-1、AR40-3样地活立木在所有尺度上均为随机分布,AR40-2样地中活立木在0~1.0 m空间尺度内呈聚集分布,在大于1.0 m的空间范围内呈随机分布;林龄40 a的人工林中活立木在所有尺度上为随机分布。在天然林中,NF-1样地活立木在所有尺度上为随机分布,NF-2样地活立木在1.3~2.6 m范围内呈随机分布,在0~1.3 m和2.6~5.0 m空间尺度下为聚集分布,NF-3样地在研究范围内均为聚集分布。

-

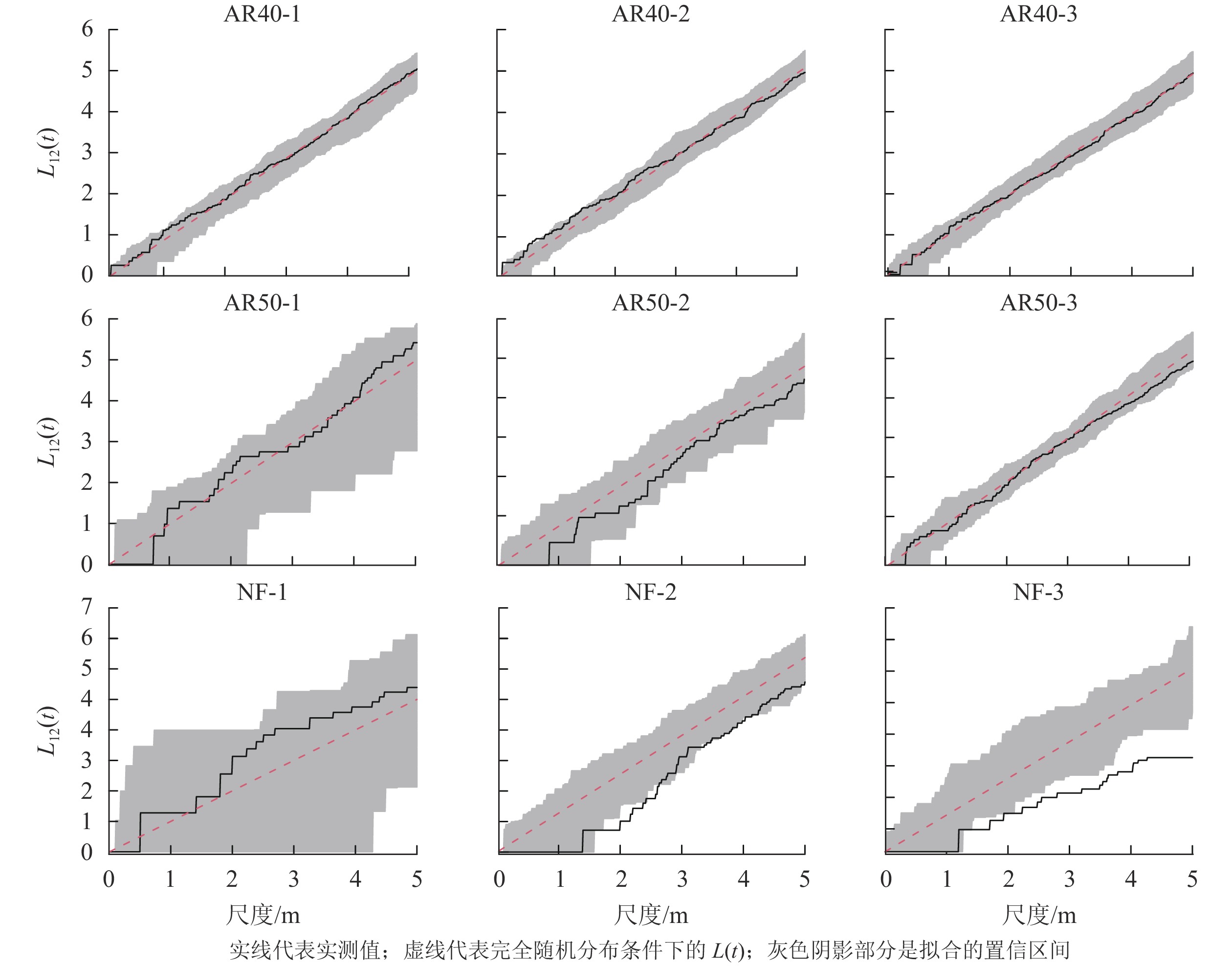

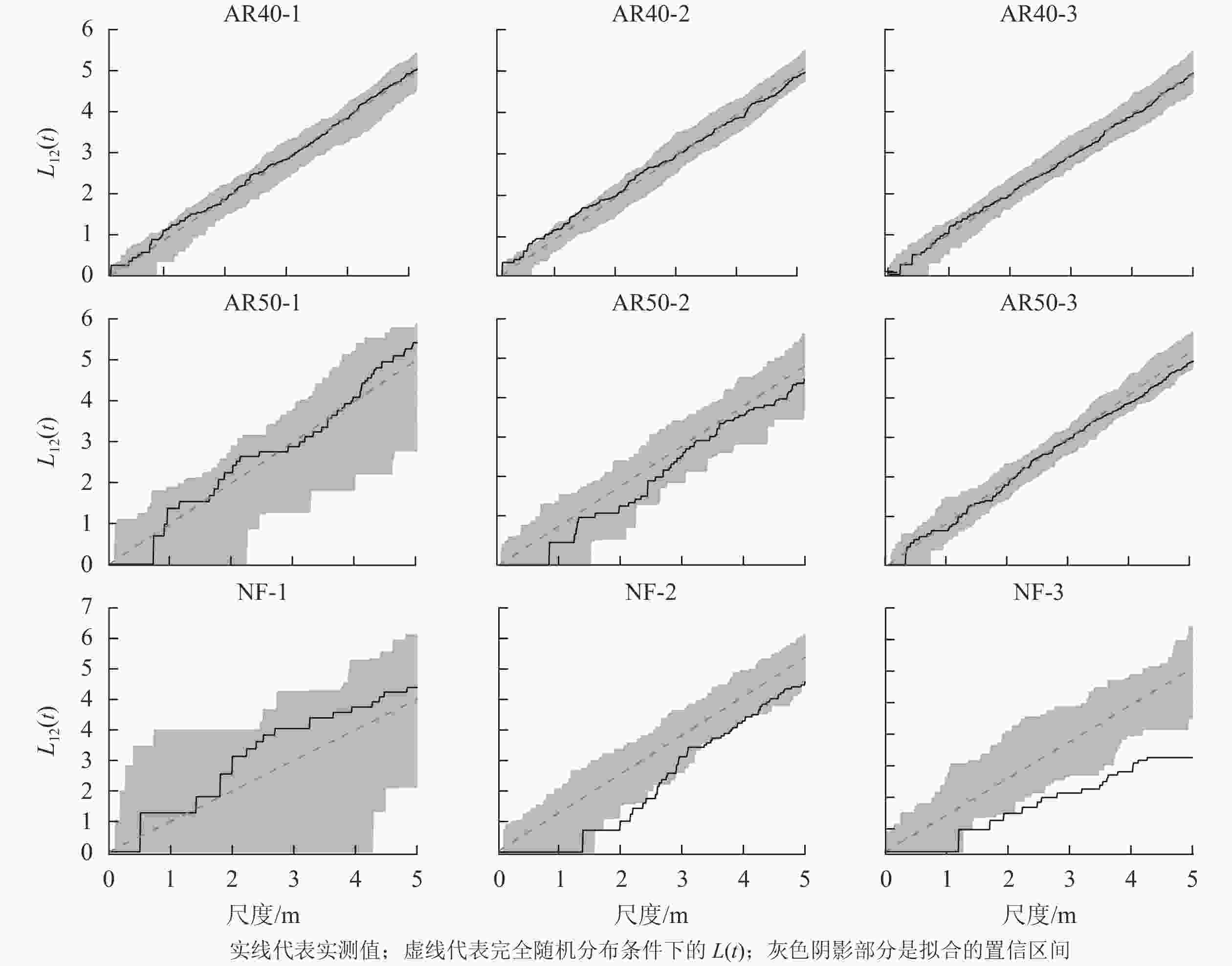

由于林龄为30 a的人工林以川西云杉为主,其他树种仅有2株,所以本研究中不分析AR30-1、AR30-2、AR30-3共3块样地物种间的空间关联性。对林龄为40和50 a的人工林以及天然林样地物种间的空间关联性进行分析(图3),结果表明:人工林和天然林群落树种空间关联性存在明显差异,所有人工林群落中川西云杉与其他树种间总体上表现为无空间关联性;而天然林样地中鳞皮冷杉与其他树种间的空间关联性变化较大,NF-1样地表现为无空间关联性,NF-2样地在1.8~2.6 m空间尺度上为负相关,其余尺度上为无空间关联性,NF-3样地除在0~2.1 m空间尺度上无空间关联外,其余尺度上均为显著的负相关,并随着空间尺度的增大,负相关程度逐渐增强。

-

植物种群的空间分布格局是自身的生物学特性、环境、植物种内和种间相互作用以及人为干扰的共同结果[25-27]。有研究[27-28]表明:种群空间格局的变化表现出种群适应新环境的生存策略及应对机制,利于种群更有效地获取资源。本研究分析了川西云杉人工林与天然林群落中活立木空间分布格局,除AR40-2样地在小尺度上呈聚集分布,大尺度上为随机分布外,其他人工林样地在所有研究尺度上均呈随机分布,而天然林群落空间格局总体上呈聚集分布。刘宪钊等[29]对华北落叶松Larix principis-rupprechtii人工林研究得出,群落空间点格局分布总体表现为小尺度上的聚集分布和中大尺度上的随机分布。闫海冰等[30]对华北山地典型次生林群落进行研究也得出,华北落叶松、云杉(白杄Picea meyeri和青杄Picea wilsonii)、桦木(白桦和红桦)、山杨天然次生林在小尺度上聚集分布,随尺度增加空间格局逐渐表现为随机分布。人工林与天然林群落空间格局的差异可能是因为林分起源不同,人工种植导致人工林具有较大导向性,林分密度和郁闭度均较大,林下更新相对较差,群落以均匀分布为主;而天然林以自然更新为主,受种子传播扩散限制,天然更新的幼树一般聚集生长于母树附近,故种子萌发不均匀可能导致活立木空间格局为聚集分布[26]。同时,树木呈聚集分布,在一定程度上能够相互庇护并以集群形式获取有利资源,提高其生存与竞争能力,有利于维持种群自身稳定[25]。本研究中川西云杉人工林随着恢复年份的增加,栽种的5年生幼苗在生长过程中不断天然更新与自然稀疏,一定程度上削弱了人为导向,同时树木个体对生存空间和养分的需求不断增长,越来越激烈的竞争使得弱势个体不断死亡、淘汰,导致个体越来越倾向于服从随机分布[27]。

种间关联性体现种群在群落中的相互关系,反映其争夺有利资源的能力[31]。在本研究中,人工林样地川西云杉与其他植物间以不相关为主,物种间不存在竞争资源的关系。这可能是人工林中川西云杉种群密度大,其他树种通过种子扩散进入人工林中,多分布在林间空地,因而种间竞争在群落动态中的作用微弱。该区域在前期森林砍伐时,保留的大量腐木、枝丫、叶和树根等腐烂分解后进入土壤,补充大量的营养元素,使人工林保持了可持续利用的资源,种间竞争关系相对弱。天然林样地鳞皮冷杉与其他植物在小尺度上不相关,大尺度上为负相关,这表明天然林树种间在资源及生存空间的争夺中存在较为激烈的竞争关系,这可能由于天然林中物种呈聚集分布,对资源利用的程度较高,树种间竞争关系强烈。

自从实施退耕还林工程和天然林资源保护工程以来,川西高原人工林面积不断增加,已经成为该区森林资源的重要组成部分,在改善生态环境、调节气候和保护生物多样性等方面扮演着重要角色[15]。然而,目前人工林面临着质量差、林分结构不合理和树种单一等生态问题[32-33]。本研究发现:随着林龄的增加,人工林群落内川西云杉种群密度呈下降趋势,周围天然林中的阔叶树种不断扩散到人工林中,物种组成逐渐丰富,川西云杉与其他阔叶树种无空间关联性,表明了人工林正逐渐向天然林群落演替,但川西云杉人工林与天然林仍然存在一定的差异。有研究[34-35]显示:间伐能够促进云杉人工林的生长、林下更新,提高幼树和幼苗的成活率。针对人工林中活立木种群随机分布和种间无关联性的特性,可以适当间伐一些生长较差的川西云杉植株,为其他阔叶树种进入人工林群落内提供生存空间。同时根据刘世荣等[31]提出的近自然改造的方式,适当种植天然林存在的主要物种,将人工针叶纯林转化为以乡土树种为主的混交林,并抚育人工林中已存在的阔叶树种,丰富物种组成,改善人工林群落结构,从而加快人工林向天然林群落演替进程。

Spatial distribution pattern and interspecific correlation between plantation and natural forest of Picea likiangensis var. rubescens in western Sichuan, China

doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.20210433

- Received Date: 2021-06-17

- Accepted Date: 2021-11-29

- Rev Recd Date: 2021-11-22

- Available Online: 2022-01-19

- Publish Date: 2022-05-23

-

Key words:

- Picea likiangensis var. rubescens /

- plantation /

- natural forest /

- spatial distribution pattern /

- interspecific correlation

Abstract:

| Citation: | JIN Yaning, GUAN Zengyan, SHI Songlin, et al. Spatial distribution pattern and interspecific correlation between plantation and natural forest of Picea likiangensis var. rubescens in western Sichuan, China[J]. Journal of Zhejiang A&F University, 2022, 39(3): 495-504. DOI: 10.11833/j.issn.2095-0756.20210433 |

DownLoad:

DownLoad: