-

种群空间分布格局是指种群内个体在特定空间内的分布状况,受到种群生物学、种间关系、环境等诸多因素影响[1]。构成种群的空间分布特征类型有种群点格局分布和空间关联性2种类型[2−3]。种群点格局总体上可以分为3种:随机分布、均匀分布和聚集分布[4];而种间关联则有3种基本类型:空间正关联、空间无关联、空间负关联[5]。不同的分布类型和联系模式反映了种群间的不同生态关系[6]。因此,研究种群的空间分布格局特点,既可以认识其生物学特点,又可以掌握其在环境资源中的协调作用[7−10]。如学者对宁夏六盘山辽东栎Quercus wutaishansea [11]、广东雷州半岛无患子Sapindus saponaria[12]、桂林岩溶石山檵木Loropetalum chinense[13]和浙江天目山紫楠Phoebe sheareri[14]等进行了种群的空间分布格局及其关联性的点格局分析。

新疆野苹果Malus sieversii为蔷薇科Rosaceae苹果属Malus乔木,是新疆野果林的主要建群种之一[15],目前已经被列为中国具有国际意义的生物多样性优先保护物种和中国濒危二级重点保护植物[16]。在国内新疆野苹果主要分布于新疆的西部山区[17],通常在河谷的底部或峡谷的阴坡,呈带状、片状或块状分布[18]。但近年来,由于受到病虫害、过度放牧和人类活动频繁等影响[19],新疆野苹果的生存环境遭到破坏,资源不断减少,已处于濒危和灭绝的边缘[20]。以往关于新疆野苹果的研究大多基于遗传繁殖特性和抗逆性等,研究地点也多集中于伊犁河谷一带,对于其他区域内新疆野苹果种群空间分布格局及空间关联性方面的研究则相对较少。因此,本研究以新疆塔城地区额敏县新疆野苹果种群为对象,通过样地调查法,探究新疆野苹果种群的空间分布格局及空间关联性,以期为珍稀野生果树资源的保护提供参考。

-

在研究区内,选择不同立地条件,不同地理特性的生境,建立20块面积为30 m×30 m的标准样地,调查样地内所有乔木的种类、数量、胸径、树高、空间位置、冠幅、长势、健康状况等信息,并进行记录,共统计到乔木有1 063株,乔木层的平均密度为885.83株·hm−2,样地详细信息见表1。

样地编号 纬度(N) 经度(E) 海拔/m 坡度/(°) 坡位 坡向 1 46°22′45″ 83°59′35″ 1 279 16 上 西南 2 46°23′02″ 83°59′33″ 1 274 22 上 东 3 46°23′09″ 83°59′03″ 1 249 27 中 西南 4 46°22′13″ 84°00′10″ 1 318 18 下 东北 5 46°22′31″ 83°59′40″ 1 339 14 中 东南 6 46°22′22″ 84°00′24″ 1 282 20 中 西南 7 46°22′15″ 83°59′52″ 1 242 17 上 北 8 46°22′02″ 83°59′50″ 1 217 24 下 东 9 46°22′12″ 83°59′10″ 1 187 21 上 西南 10 46°22′04″ 83°58′23″ 1 171 25 上 东北 11 46°23′16″ 83°58′15″ 1 219 16 下 东 12 46°22′14″ 83°59′31″ 1 236 20 中 西北 13 46°21′43″ 84°00′04″ 1 341 23 下 东北 14 46°21′54″ 84°00′21″ 1 305 26 下 东北 15 46°23′17″ 83°59′32″ 1 163 29 中 南 16 46°23′06″ 84°00′14″ 1 154 19 下 东南 17 46°23′11″ 83°59′53″ 1 188 32 上 西南 18 46°23′30″ 83°59′39″ 1 084 22 中 西南 19 46°23′13″ 83°57′35″ 958 25 下 西北 20 46°23′28″ 83°56′34″ 911 20 中 东南 Table 1. Sample plot basic information table

-

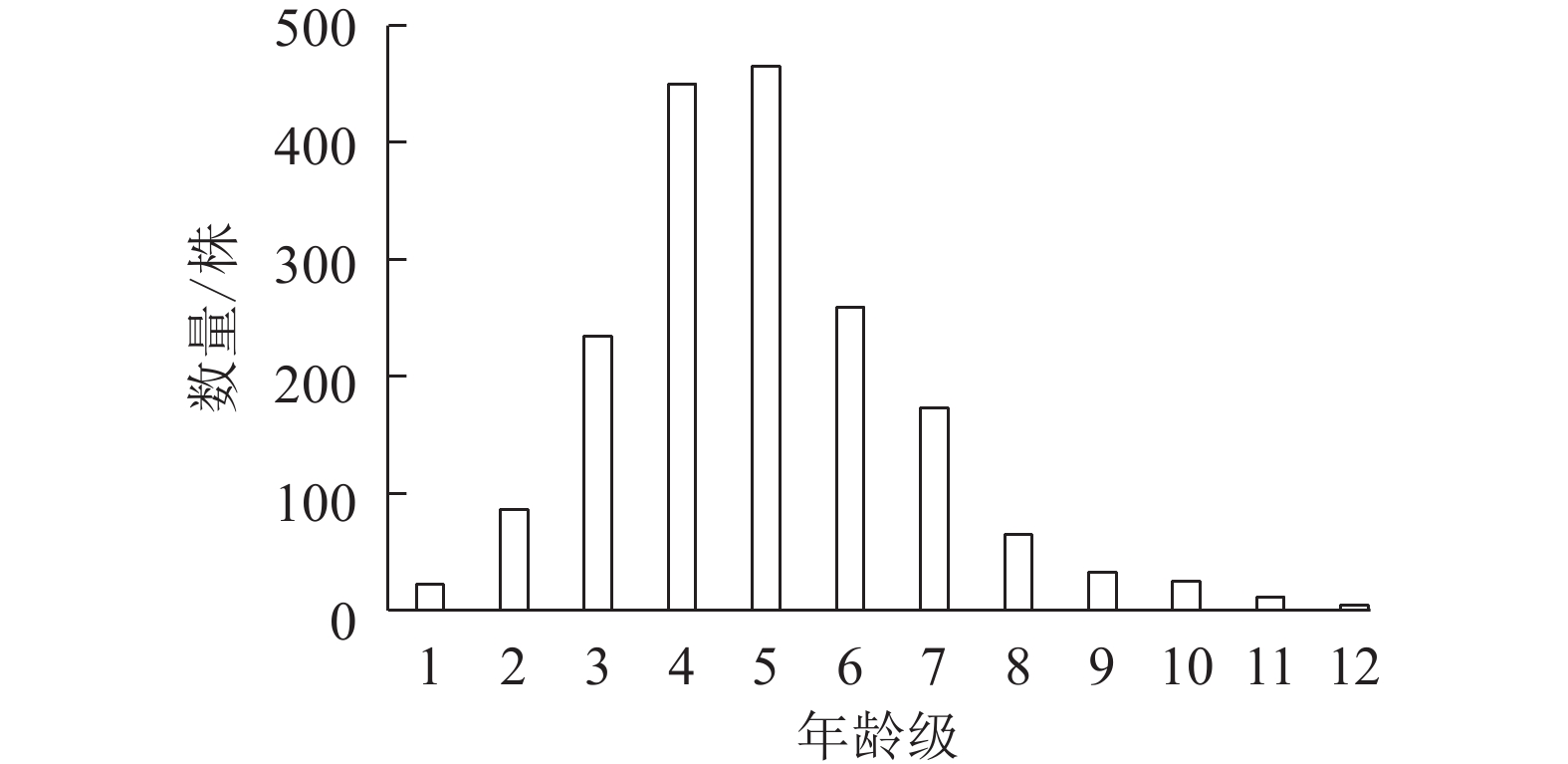

本研究采用径级结构代替年龄结构的方法,分析种群的年龄结构[25−27]。参考刘忠权等[28]对新疆野苹果年龄级的划分方法,按照胸径(d)划分为:1级(0<d≤5 cm)、2级(5 cm<d≤10 cm)、3级(10 cm<d≤15 cm)、4级(15 cm<d≤20 cm)、5级(20 cm<d≤25 cm)、6级(25 cm<d≤30 cm)、7级(30 cm<d≤35 cm)、8级(35 cm<d≤40 cm)、9级(40 cm<d≤45 cm)、10级(45 cm<d≤50 cm)、11级(50 cm<d≤55 cm)、12级(d>55 cm)。以此为龄级划分标准,统计各个样地中不同龄级新疆野苹果株数,组成种群年龄结构基本数据,并以龄级为横坐标,以新疆野苹果在龄级范围内的个体数为纵坐标,绘制种群年龄结构图。根据新疆野苹果的生长发育特点,可以将1~3龄级划分为幼龄个体,其中1龄级个体划分为幼苗,2龄级个体划分为幼树,3龄级个体划分为小树;将4~6龄级划分为中龄个体;将7~9龄级划分为成龄个体;将10~12龄级划分为老龄个体。

-

本研究采用Ripley K单变量K(r)函数对新疆野苹果不同龄级个体间的空间分布类型进行点格局分析,K(r)函数法是对种群空间分布格局分析最常用的方法,能够以植物个体的空间位置为基础,同时对任意研究尺度的空间分布格局进行分析,反映种群生态特征[29]。具体公式如下:

式(1)中:A为样地面积;n为所有林木的总株数;

$ r $ 为空间尺度;$ {u}_{ij} $ 为第$ i $ 株林木到$ j $ 株林木的距离;当$ I $ 为指数函数,$ {u}_{ij} $ ≤$ r $ 时,$ Ir\left({u}_{ij}\right)=1 $ ;当$ I $ 为指数函数,$ {u}_{ij} $ >$ r $ 时,$ Ir\left({u}_{ij}\right)=0 $ ;$ {W}_{ij} $ 是以$ i $ 点为圆心、$ {u}_{ij} $ 为半径的圆落在面积A中的弧长与整个圆周的比例。为了更直观地解释实际的空间格局,采用L(r)函数代替K(r)函数,通常L(r)函数值可判断空间尺度内研究对象的分布类型,来确定种群的空间分布类型。公式如下:

式(2)中:当

$ L\left(r\right)=0 $ 时,物种在r尺度上服从随机分布;当$ L\left(r\right) < 0 $ 时,服从均匀分布;当$ L\left(r\right) > 0 $ 时,服从聚集分布。 -

应用Ripley K双变量

$ {K}_{12}\left(r\right) $ 函数对不同发育阶段新疆野苹果的点格局进行分析,研究距离尺度r内的不同发育阶段的个体数目,就是对$ {K}_{12}\left(r\right) $ 的求解,以此对不同龄级间新疆野苹果种群的空间关联性进行分析。具体公式如下:式(3)中:

$ {n}_{1} $ 、$ {n}_{2} $ 为样地内新疆野苹果不同龄级个体数量,其他指标与式(1)的意义相同。按照上述方法对

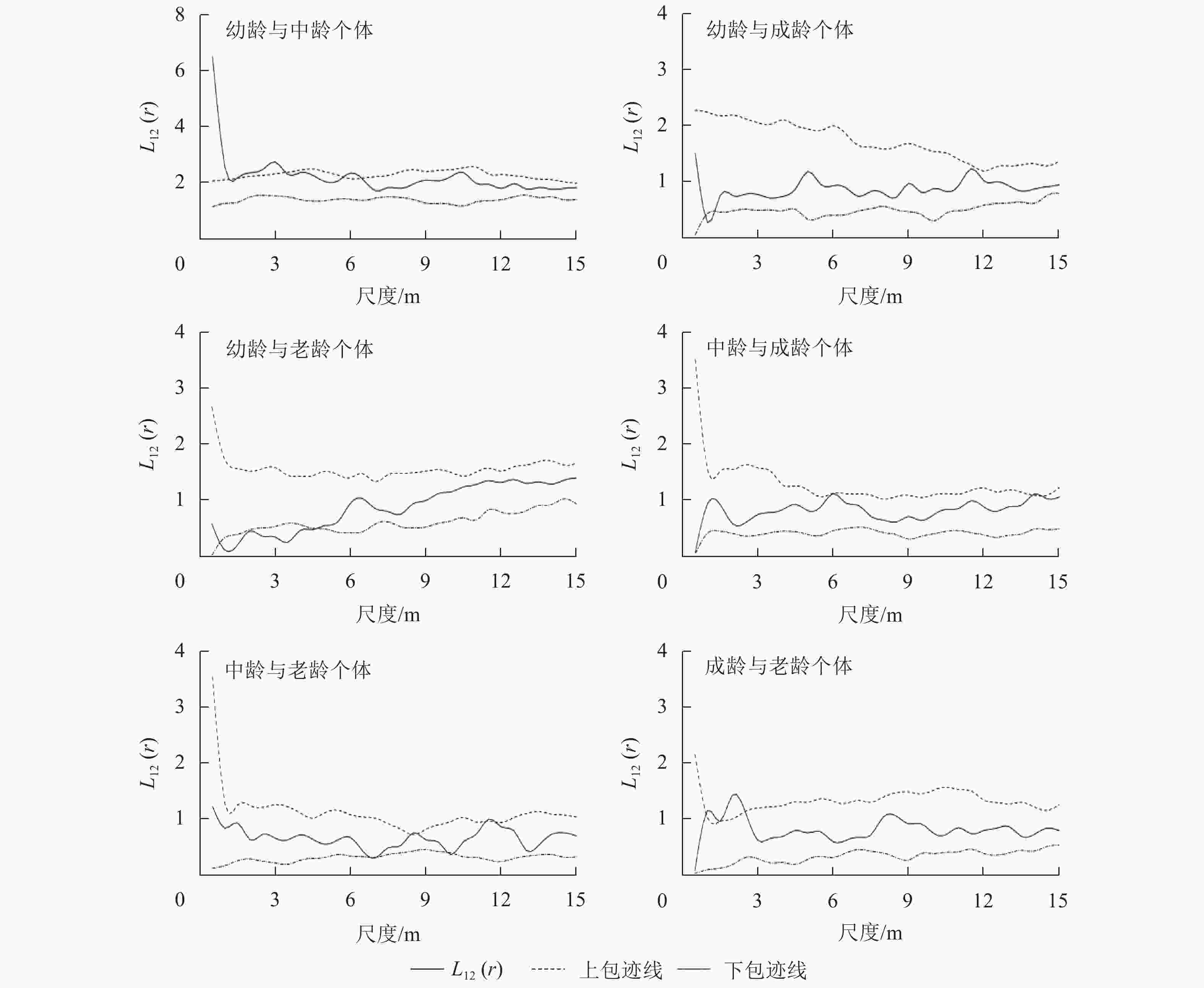

$ {K}_{12} $ 进行平方根转化,得到$ {L}_{12} $ 函数,具体公式如下:通过判断函数值

$ L\left(r\right) $ 和参数值$ {L}_{12}\left(r\right) $ 与包迹线之间的位置关系,确定新疆野苹果种群的空间分布格局及其关联性。若函数值$ L\left(r\right) $ 在上包迹线上则为聚集分布,在上下包迹线之间则为随机分布,在下包迹线下则为均匀分布。如果函数值$ {L}_{12}\left(r\right) $ 在上包迹线上呈正相关,在上下包迹线之间呈不相关,在下包迹线下呈负相关。 -

由图1可知:新疆野苹果年龄结构呈先增加后减少的变化趋势,第1、2、3、4龄级植株数量逐步增加,在第5龄级时达到峰值,此后个体数量逐步下降,到第12龄级达到最小值。总体上来看,新疆野苹果年龄结构呈现类似纺锤形的底部较宽而顶部极窄的不规则金字塔型。其中,第5龄级个体数占总量的25.44%,幼龄个体缺失较为明显,种群结构不稳定。

-

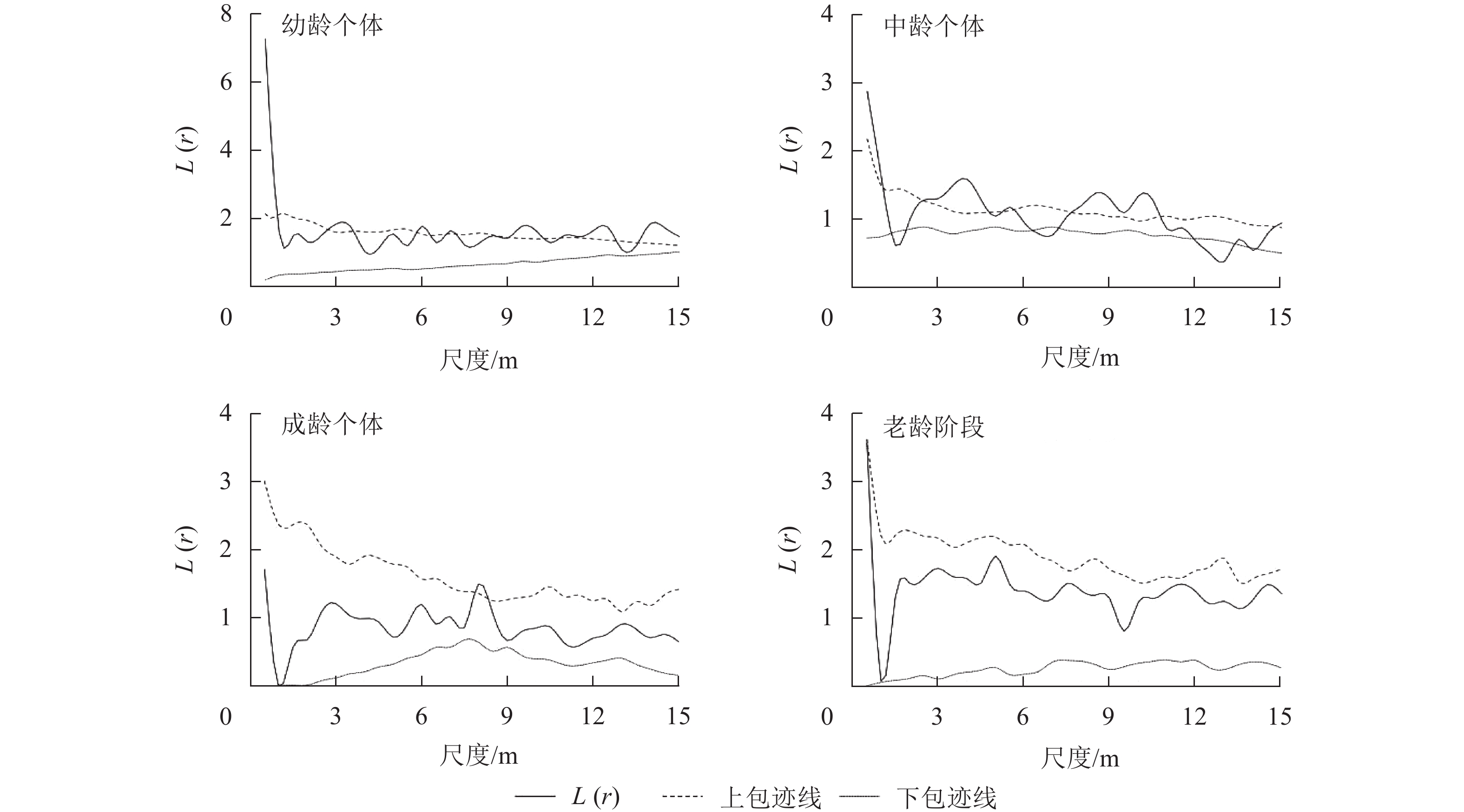

从图2可以看出:幼龄阶段个体在0~1.00、2.75~3.50、5.80~6.20、7.00~7.50、9.00~10.00、11.50~12.50、13.50~15.00 m尺度上呈聚集分布,其他尺度均呈随机分布;中龄阶段个体在0~1.00、2.50~5.00和7.50~10.50 m尺度上呈聚集分布,在1.25~2.00、6.25~7.25和12.00~13.50 m尺度上呈均匀分布,其他尺度上则呈随机分布;成龄阶段个体大致为随机分布,只有在7.80~8.20 m尺度上呈聚集分布;而老龄阶段个体则全部呈随机分布状态。总体来看,不同年龄阶段新疆野苹果个体在较小尺度内大多数都表现为随机分布,小部分表现为聚集分布。较小年龄个体中部分会呈现聚集分布状态,随着年龄阶段的不断增加,逐渐趋向随机分布。

-

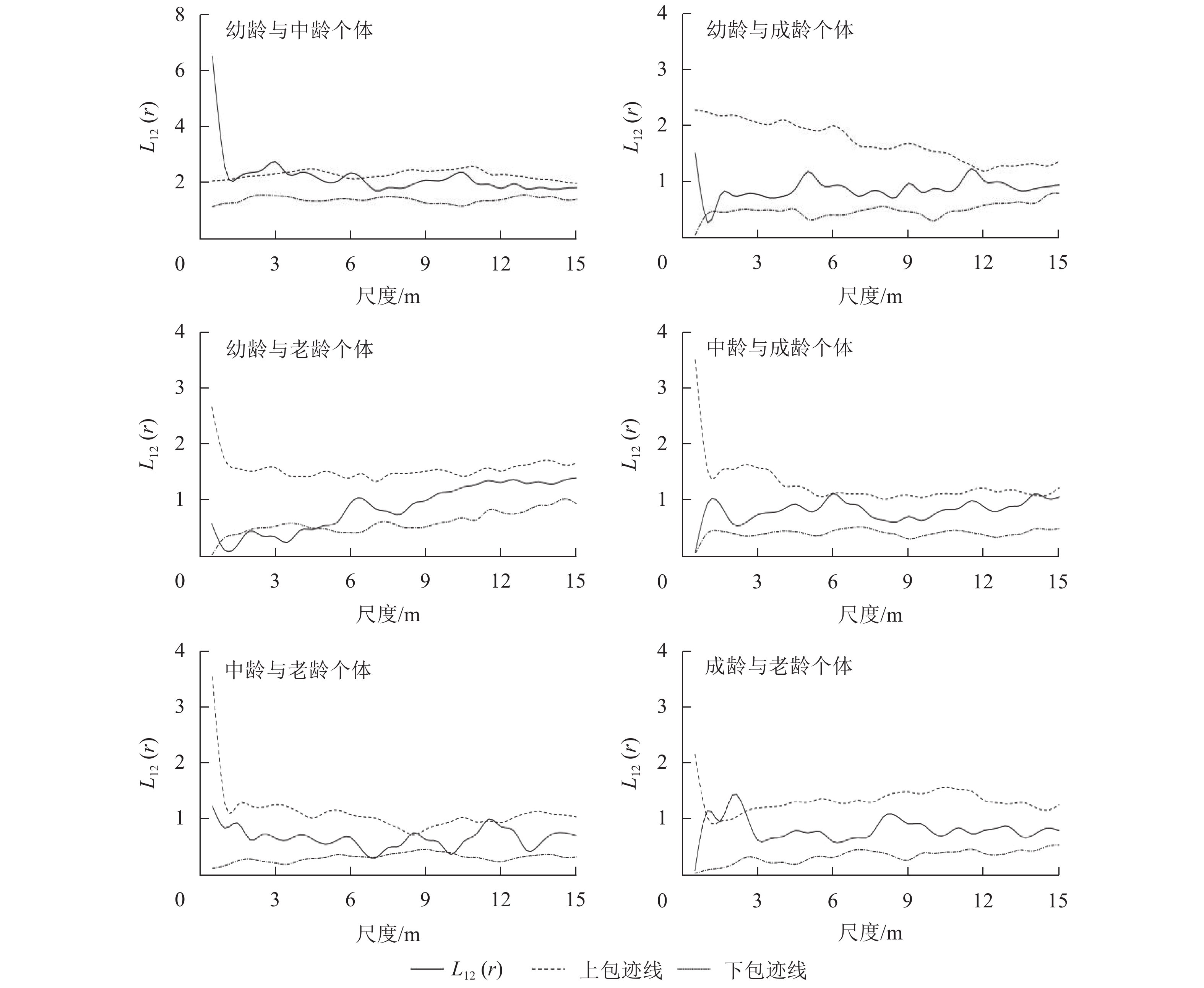

从图3可以看出:新疆野苹果种群4个年龄阶段个体间的空间关联格局存在一定差异。幼龄个体与中龄个体在0~3.00、5.50~6.50 m尺度上呈正关联,其余尺度上均呈无关联状态,随着尺度的增加,关联性逐渐增强;幼龄个体与成龄个体在1.00~1.50 m尺度上呈微弱负关联,其余尺度均无明显关联;幼龄个体与老龄个体在1.00~4.50 m尺度上呈负关联状态,其余阶段均无明显关联;中龄个体与成龄个体在6.00和14.00 m尺度上呈微弱正关联,其余尺度上均呈无关联状态;中龄个体与老龄个体总体上呈无关联状态;而成龄阶段个体和老龄阶段个体在1.00~2.50 m尺度上呈正关联,其余尺度上呈无关联状态。整体来说,年龄相近的个体空间关联性多呈正关联或无显著关联,随着个体年龄间差距的增加,它们之间的空间关联性转为无关联或负关联状态。

-

植被的空间分布格局受径级、尺度大小的影响,其生态学特性在不同尺度和径级上表现不同的差异[30−31]。有研究显示:种群空间结构的改变显示了种群的生存策略和应对机制,有利于群体获得更好的资源[32]。种群空间分布格局和空间尺度规模有很大的联系,在较小的范围内,种群的分布可能是集中的,但在较大的范围内,种群的分布可以是随机或均匀的[33]。一般以母株为核心的繁殖物种,会呈现集中的分布形态,而随着个体的成长,对环境的需求则会逐渐增大,再加上物种之间的竞争以及年龄的增加,这些物种利用的空间变小,就会为了生存资源扩大生存空间,使种群逐渐呈现随机分布状态。本研究发现:新疆野苹果幼龄和中龄个体为局部集中分布,随着年龄的增长呈随机分布趋势,这与区域密度限制导致的死亡有一定关系,新疆野生苹果主要是自然更新,由于种子的散布和扩散方式有限,自然更新的幼苗通常集中在母树周围,因此,种子萌发会使其活立木的空间格局呈现集中分布。然而,由于生长过程中不断的自然更新,个体对生存空间和营养的需求不断增加,竞争日益加剧,导致个体不断死亡、淘汰,个体逐渐趋向于随机分布的态势,这与新疆野苹果种群年龄结构中老龄个体缺失明显的特点相一致。

种群的生态学关系表现为种群的空间关联性。在种间关联理论中,正向关联是指物种之间的相互依赖,或者是同一环境中的物种,它们对环境的适应性表现;负向关联则是指物种在环境中进行资源获取时相互竞争所产生的差异性表现[34]。新疆野苹果各龄级个体间在小尺度内存在正、负的相关关联性,且随着规模尺度的增大,其空间关联度逐渐降低,且趋向于无关联态势。这是由于植物之间的交互作用大多集中在十几米的区域,超过了这个区域范围,植株之间的交互作用就会大大降低,这种特性反映了种群的空间格局具有尺度依赖性[35]。因此,在未来的研究中可以扩大样地面积范围,进行额敏县新疆野苹果纯林的种群格局分析。

此外,本研究还发现:随着年龄差异的增加,其空间关联性更多地呈现无关联态,这可能是由于新疆野苹果幼龄个体不耐荫,且对由大树所创造的高郁闭度的环境适应能力较差,而新疆野苹果种群中的主要成龄个体多为随机或非空间关联,这反映了其内部的不良生态关系。今后应加强对新疆野苹果种群幼苗的抚育管理和人工干预保护。

-

额敏县新疆野苹果种群的年龄结构呈现类似纺锤形的非典型金字塔型,其种群随着年龄的增加,逐渐趋向随机分布,随着尺度的增加,逐渐趋向均匀分布,随着个体年龄间差距的增加,它们之间的空间关联性转为无关联或负关联状态。额敏县新疆野苹果种群更新不良,种群结构不稳定,因此今后应当通过人工抚育措施,改变新疆野苹果种群年龄结构和分布方式,使其得以长期稳定的发展。

Spatial pattern and correlation of Malus sieversii population in Emin County

doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.20220267

- Received Date: 2022-04-04

- Accepted Date: 2022-11-22

- Rev Recd Date: 2022-10-11

- Available Online: 2023-04-03

- Publish Date: 2023-04-20

-

Key words:

- Malus sieversii /

- age structure /

- spatial distribution pattern /

- spatial relevance

Abstract:

| Citation: | CAO Ling, JIN Shengkang, Yeerjiang Baiketuerhan, et al. Spatial pattern and correlation of Malus sieversii population in Emin County[J]. Journal of Zhejiang A&F University, 2023, 40(2): 390-397. DOI: 10.11833/j.issn.2095-0756.20220267 |

DownLoad:

DownLoad: